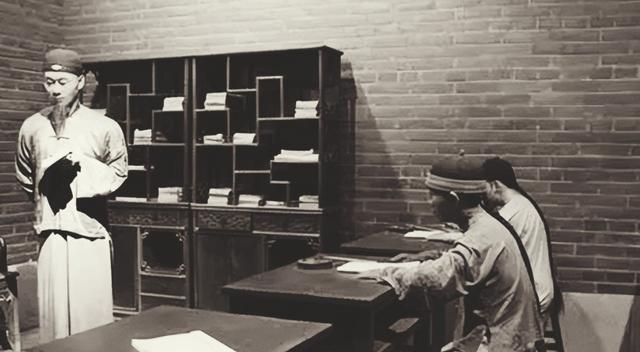

在古时候封建的科举考试岁月里,考中状元是大家梦寐以求的荣耀。

状元被叫做殿撰大人,因为他是在皇宫大殿的考试中拿了第一名,所以也被大家叫做皇上的学生。

以前啊,人们都觉得考上状元那是给家里长脸的大事。但要是这事儿放在封建王朝快结束的时候,还算是个好结果吗?

刘春霖中了状元后,可没风光太久,没几年大清王朝就垮台了。

然而,尽管刘春霖经历了时代的大风大浪,他依旧配得上“状元”这个学问大家的称号。

今天,咱们来聊聊状元刘春霖那不平凡的一辈子。

【第一人中最后一人】

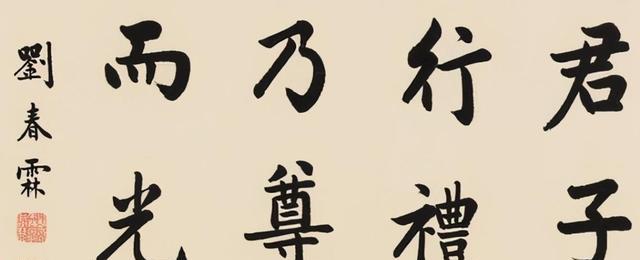

说实话,刘春霖真是个挺有才华的人,特别是在书法这块儿,他功夫相当到家,小楷写得特别好。他的书法作品到现在都很受欢迎,被很多人看作是经典,一直在传颂。

1904年那会儿,是甲辰年。

这一年,正好是慈禧太后七十岁生日,为了能让全国一起高兴,她专门在科举里多加了一个科目,大家管这个叫“恩科”。

刘春霖恰巧碰上了这个机遇,就这样,他的人生轨迹被彻底转变了。

殿试那天,考生们面临四项论述题,需要在整整一天内把它们都搞定。

等所有考生答完题目,试卷会被专门的人小心封好,然后交给阅卷的老师进行统一打分,最终确定谁是第一名。

那时候,考试一结束,就只有一个人觉得刘春霖应该是第一名,其他人都觉得刘春霖不够资格当状元。

最终,所有批卷老师都仔细看过后,判定朱汝真排在第一位,刘春霖紧随其后,位居第二。

然而,甲辰科考的主考官员在仔细批阅完试卷后,挑出了成绩最好的前十份,直接递给了慈禧太后审阅。

这份头一份考卷,大家公认是表现最出色的,那就是朱汝真的。

朱汝真在楷书方面很有造诣,他特别喜欢用比较粗的笔来写字。

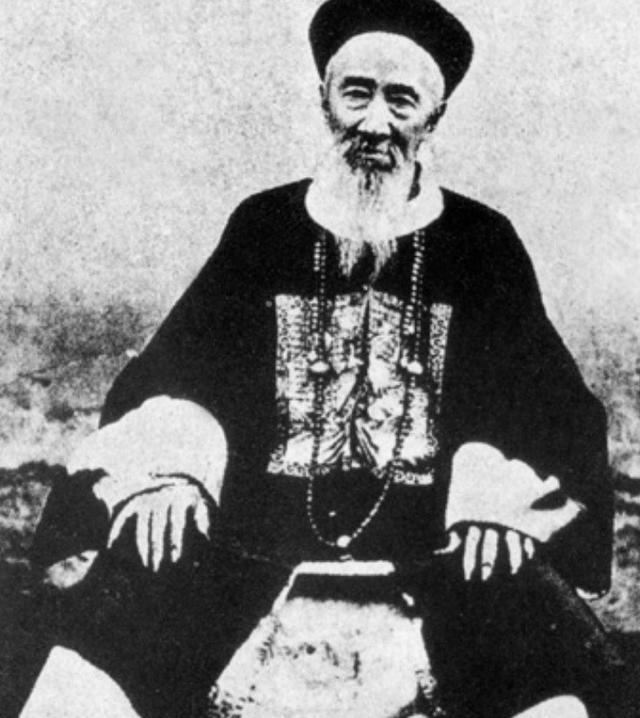

慈禧太后喜欢字写得清淡雅致,特别讨厌那种又黑又方的字体。

慈禧看了朱汝真的字后,直接觉得他当不了状元。她觉得那笔字不行,所以就把朱汝真给排除了。

慈禧翻开刘春霖的考卷,第一眼就被他那漂亮的字迹给吸引住了。

慈禧太后瞧见了这手漂亮的字,仔细看了又看,接着便自个儿嘀咕起来:“这字儿瞅着挺熟的!”

瞧见老佛爷面露喜色,她身旁的女官连忙搭话道:“这不就是那位抄写经文的书生刘春霖的字迹嘛?”

刘春霖曾给朝中名叫陶世筠的大臣当过家庭教师,两人有过交往,也因此得到了陶世筠的高度认可。

为了帮刘春霖一把,他专门把刘春霖推荐给了慈禧。

慈禧听完旁边女官的禀报,一个劲儿地点头,称赞道:“这字写得真不错,真是好字,好、好、好。”

考虑到这个情况,慈禧在决定这次科举考试状元人选时,脑海里浮现出了字写得特别漂亮的刘春霖。

结果如下:刘春霖就这么一举夺魁,成了甲等里头的头名,也就是咱们说的状元。

说起来,刘春霖中状元这事儿,在老百姓中间传着不少版本。挺多人觉得,就刘春霖那本事,压过朱汝真拿头名,似乎不太够格。

老百姓中间有种说法,慈禧太后决定多开一次“恩科”,一方面是为了给自己过七十大寿讨个好彩头,让全国都跟着乐呵乐呵;另一方面,那时候清朝里里外外都不太平,她也盼着科举考试能给她带来点好运。

有人讲,其实是原本该当状元的朱汝真,他的老家位置加上名字里头的“珍”字,不小心撞上了慈禧的霉头,这才让刘春霖有了可乘之机,把朱汝真给挤了下来,自个儿当上了头名。

不管是因为啥,刘春霖都在历史上留下了浓墨重彩的一笔,成了众人皆知的“最后一位状元”。

【为人忠直但仕途坎坷】

刘春霖考中状元之后,就进了翰林院工作。

那时候,清朝政府打算挑些人才送到国外去学习深造。

第二年,刘春霖和同一年考中进士的沈钧儒、王揖唐,根据朝廷的安排,一起去了日本学习。

刘春霖留学回来以后,不少人都很看重他,就连袁世凯也推荐他加入新政策的实施工作。

之后,他的三位恩师一起推荐他进入内阁,不过这些尝试都没能如愿以偿。

这么说吧,刘春霖虽然是科举考试里拔得头筹的状元,还出国留过学,可到头来,他手里并没掌握啥实权官职,跟其他一同科举出身的人比起来,那真是差远了。

另外,刘春霖自己存在着不少不足之处。

刘春霖在官场这个复杂环境里,不太擅长和人打交道。他之前靠过袁世凯,但袁世凯这人对手众多,这也让刘春霖跟着陷入了挺难看的境地。

另外,刘春霖这个人特别骄傲,仗着自己状元的身份,自以为是,看不起别人。

以前,在北京城里,有那么一家染布店,想找他给写个招牌。结果他一不留神,把“染”字里的那个“九”给写成了“丸”。

错误曝光后,刘春霖为了保住面子,居然转头责怪起别人来,硬说自己这是有意安排的,就是想显示自己做事与众不同,不按常理出牌。

之后,刘春霖进了资政院,当上了议员。

他工作的时候,老是爱挑毛病,但他自己觉得,虽然话说得重了点,但都是为了咱国家好,真的是出于一片忠心。

清朝结束后,刘春霖就悄悄住在北京,每天就靠写写诗、作作画、练练字来打发时间,过得挺悠闲。

1914年,袁世凯成了中华民国的老大后,就把他弄进了总统府。但进去后呢,也就干点零七八碎的活儿,他自个儿都开玩笑说自己是“走廊上的小官”,其实就是摆摆样子,没啥实权。

袁世凯一伙琢磨着要恢复帝制,自个儿当皇帝时,刘春霖心想这也许是个出人头地的好机会,于是他就赶紧加入了这个阵营。

后来,刘春霖去了农事试验场上班,主要钻研起了农业上的事儿,并因此为中国造就了不少这方面的行家里手。

1917年那会儿,张勋又搞起了恢复帝制的老一套。

现在,那些心里头总琢磨着要让大清王朝再风光一回的老一辈清朝人,又悄悄冒头了,末代状元刘春霖也是其中一员。

那时候,刘春霖真是红极一时,他甚至代替徐世昌总统,跑到山东去祭拜孔子。

几年后,刘春霖决定离开政坛,他主动放下了手头的官职,安心待在家里,天天围着书画打转。

尽管他选择了隐居生活,不参与仕途,但对国家的未来还是十分上心。只要是中国人一天,就会一辈子心系祖国。

【宁作华丐,不当汉奸】

九一八事件发生后,日本跟中国彻底翻脸,立马动手大举入侵,毫不留情地杀害咱们的老百姓,还侵占咱们的国土。

没过多久,他们转头支持起被废的清朝皇帝溥仪,并在东北地区搞了个假满洲国。

新中国成立后,为了壮大队伍,他们着手招募人手,与此同时,溥仪也打起了算盘,想靠日本人的帮助恢复皇位,所以就在社会上物色一些有头有脸的人物,让他们为自己所用。

溥仪脑海中浮现出了过去那位中过状元的刘春霖。

为了把这事办成,他直接吩咐郑孝胥去处理,让他快点找刘春霖把事情讲清楚。

据说,郑孝胥那次出门真是诚意十足,他不光拿了溥仪亲笔写的命令,还拎了一大堆东北的土特产。

说到底,刘春霖当年可是全国文人里的领头羊,影响力大得很。要是他答应去当伪满洲政府的教育头头,那肯定会给伪满政府拉拢来一堆有本事的人。

当他们到刘春霖家,表明了自己的目的,结果却被直接回绝了。

刘春霖说,他身体一直不太好,现在都六十多岁了,实在是没法再挑起重担,干重活了。

刘春霖这话,说白了就是直接拒绝,他明明白白地亮出了自己的立场,绝不跟那些不忠不义的人混在一起。

但郑孝胥心里还是不服气,隔了一个月,他又上门去找人家了。

这次,刘春霖没给他留一点情面,直截了当地讲,现在的君主已经不是他以前效忠的那位了,他自己也不是个盲目愚忠的人,怎么可能跟你们一起砸了自己的招牌呢。

郑孝胥因为接连两次受到上门拜访时的侮辱,所以决定不再去了。

抗日战争一打响,日本军队就不断侵占我们的城池和土地。

国土不断被侵占,让众多国民心里头那个痛啊,真是难以言说。

日军军事进攻越发猛烈的同时,他们也开始在经济上动手脚,往好多城市推销日本货,并且,不少日本商会也冒了出来。

日本商店越来越多,店家们就想着找书法家来给自己的店写块招牌,好让店铺更亮眼。

刘春霖写的字特别有名,连慈禧太后都夸他,因此在京城里是大名鼎鼎。

那时候,不少日本商人听说了刘春霖的故事,都抢着想去拜访他,想让他给自家的店铺题个字。

不久,有个日本生意人自己找上门来,想让刘春霖给他的店铺题写个招牌。

碰到那个侵犯咱们国家的日本人,刘春霖压根儿没给他好脸色看。一听他说明来意,刘春霖立马就拒绝了,接着就让他走人。

没过多久,又一个日本商人找上门来,想要请刘春霖写字,并且提出了用一大笔钱作为报酬来吸引他。

碰到这些人,刘春霖很干脆地亮出了自己的底线,他说自己是不可能给侵犯祖国的人写牌匾的,这是他身为中国人的原则。

当日本人一次次地上门来访,刘春霖干脆利落地不给他们进门的机会,直接挡在了门外。

七七事变发生后,北平这地儿就成了日伪政权的地盘。那时候,他们琢磨着得找几个中国的大腕儿来给他们装点门面,就像伪满洲国那样。于是,他们就看上了刘春霖,想让他来当北平的市长。

王揖唐这个汉奸,仗着跟刘春霖是老同学,关系挺铁,就跑到了刘府,想劝刘春霖重新出山。

刘春霖可不是那种爱慕虚荣之辈,他见到跟自己观点完全相反的王揖唐,二话不说就把人给轰了出去,并且明确警告他,当汉奸绝对不会有啥好果子吃。

王揖唐觉得,自己对刘春霖是一片好心,但他却这么不知好歹,那就别怪自己不顾以前的同学情谊了。

王揖唐下令手下士兵闯进刘春霖家,把里面值钱的物件儿全给搜刮走了。

对于他那卑鄙的行为,刘春霖压根儿没放在眼里,他坚守着自己的原则,明确表示就算沦落到街头要饭的地步,也绝不会去做那种低三下四、卖国求荣的汉奸。

1944年的时候,刘春霖在北京因为心脏病突然走了,享年七十二岁。

刘春霖作为当年的状元,他这辈子经历了不少风风雨雨,有高潮也有低谷,但总体来说还算过得去。

但这个头衔却让他一辈子都活在别有用心之人的算计中,难以实现自己的抱负。

刘春霖,封建时代末期的知识分子里的佼佼者,他这辈子可能没干出惊天动地的大事,但有一点得说清楚,无论哪个年代,他心里始终装着国家。他这“状元”的头衔,那可是实打实的,一点不亏心。

刘春霖:清朝最后的状元郎刘春霖,这个名字在历史上挺有分量,他是清朝最后一位状元。这事儿在《新农村》2022年第7期里有提。刘春霖能中状元,那可不是盖的,他学问好,才情出众。在那个时代,考中状元可是光宗耀祖的大事,意味着学问得到了朝廷的认可,前途一片光明。但刘春霖这个状元,有点特别,因为他处在了一个新旧交替的节点上。他中状元那会儿,清朝已经摇摇欲坠了,没多久就灭亡了。所以,刘春霖这个状元,就成了历史上的绝响,再也没有人能复制他的辉煌了。想想也挺有意思的,一个时代的终结,往往伴随着一些特殊人物的诞生。刘春霖就是这样的人物,他用自己的才华,为清朝的科举制度画上了一个句号。虽然这个句号并不完美,甚至有些遗憾,但历史就是这样,充满了各种未知和变数。刘春霖的故事,告诉我们一个道理:无论时代怎么变,有真才实学的人,总是会发光的。

宁肯当清贫的乞丐,也不做卖国贼——记刘春霖:末代状元的故事刘春霖,这个名字在历史的长河中并不陌生,他是那个时代的末代状元。在人们的口中,流传着这样一句话:“宁肯过得像乞丐一样清贫,也坚决不当背叛国家的汉奸。”这句话,正是对刘春霖一生坚守气节的最好写照。在那个动荡不安的年代,刘春霖凭借自己的才华和努力,一举夺得了状元的头衔。这本应是飞黄腾达的开始,但他却选择了一条与众不同的道路。他没有沉迷于权势和富贵之中,而是坚守着自己的原则和底线。有人劝他,只要稍微妥协一下,就能享受荣华富贵。但他却坚定地摇了摇头,说:“我宁肯过得清苦一些,也不愿为了个人利益而出卖国家和民族的利益。”这种高尚的气节,让他在那个混乱的时代中显得尤为突出。刘春霖的一生,虽然没有享受到多少物质上的富足,但他的精神世界却是无比充实的。他用自己的行动诠释了什么是真正的忠诚和担当,成为了后人学习的楷模。如今,当我们回顾那段历史时,依然会被刘春霖那种宁肯清贫也不当汉奸的精神所感动。他的故事,将永远激励着我们去坚守自己的信仰和原则,去为国家和民族的未来贡献自己的力量。

户力平讲述:末代状元刘春霖的晚年坚守刘春霖,这位清朝的末代状元,他的晚年生活备受。在那个动荡不安的年代,他依然保持着高尚的品格和坚定的立场。刘春霖在科举考试中一举夺魁,成为末代状元,这本是人生的一大荣耀。然而,随着清朝的灭亡,他的命运也发生了巨大的变化。尽管如此,他从未放弃过自己的原则和信念。在晚年,刘春霖依然保持着对学问的热爱和追求。他深知知识的重要性,因此不断努力学习,不断提升自己的学识水平。同时,他也非常注重品德修养,始终坚守着做人的底线和道德准则。在那个混乱的时代,许多人为了个人利益而背弃信仰、放弃原则。但刘春霖却从未动摇过自己的信念。他始终保持清醒的头脑,不为外界的诱惑所动。这种坚定的立场和高尚的品格,让他在晚年依然赢得了人们的尊敬和敬仰。刘春霖的晚年生活虽然平淡,但却充满了坚守和执着。他用自己的实际行动诠释了什么是真正的晚节。这位末代状元的故事,将永远铭刻在历史的长河中,激励着后人不断前行。

#百家说史品书季#