在法国大革命酝酿之际,一股清新的思想之风正席卷整个法兰西。那是个充满智慧火花的年代,一群闪耀的明星点亮了欧洲的夜空——伏尔泰用他犀利的笔锋挑战权威,卢梭用炽热的文字呼唤自由,狄德罗则用百科全书汇聚人类智慧的结晶。这场名为"启蒙"的思想盛宴,远比表面上的思潮涌动更为深邃,它正在重塑整个社会的灵魂。法国知识分子的智慧火花点燃了整个民族的思维革命。这群思想先锋就像一群性格迥异的园丁,有人挥舞着理性之剪,有人高举启蒙之灯,但他们都执着于同一件事:把腐朽的旧制度连根拔起,在这片土地上播种全新的文明种子。

在思想领域,他们毫不留情地撕开了封建统治的虚伪面纱,痛斥君主专制的黑暗统治,将宗教机构的腐朽本质暴露在阳光下,呼吁建立一个更公正的社会秩序。在教育改革方面,他们像园丁培育幼苗般重视人才培养,力主用新兴资产阶级的理念重塑教育体系,倡导革新教学方式,为资本主义发展锻造新一代建设者。这群改革先驱们用满腔热忱推动着教育体系的革新浪潮。他们提出的教育理念就像一颗火种,不仅在法兰西大地上熊熊燃烧,更跨越重洋,点亮了整个欧美教育界的天空。老天爷似乎存心跟法国农民过不去。先是葡萄大丰收,酒农们看着堆积如山的葡萄酒发愁;紧接着1785年又闹起了旱灾,田里的庄稼都蔫头耷脑的。这些接二连三的打击,让原本从1770年就开始走下坡路的经济更加喘不过气来。

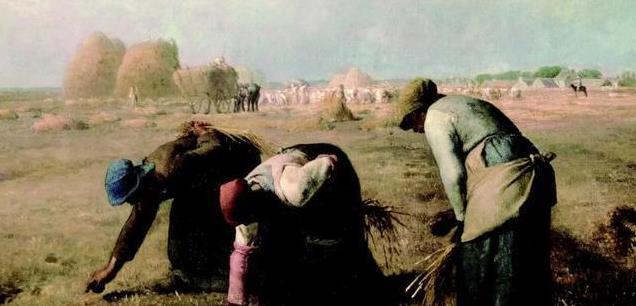

当农业危机席卷全国时,工业领域也未能幸免。这场工业风暴其实正是农业动荡的连锁反应,而1786年英法贸易协定更是火上浇油。外国竞争像一头猛兽般扑来,让本土工厂纷纷倒下,工人们陷入绝境。更糟的是,这场工业危机还引发了长达两年的农业萧条,乡村地区也因此骚动不安。法国底层民众在苦难中挣扎求生。饥饿如影随形,天灾人祸接踵而至,战火纷飞的日子里,权贵们还在变本加厉地榨取民脂民膏。穷苦百姓被逼得走投无路,只能在至亲好友和街坊邻居的小天地里抱团取暖,靠着彼此扶持才能勉强活下去。

这群人死死抱着老规矩不放,就像护着传家宝似的。他们觉得只要把竞争框在条条框框里,把物价和工钱都钉死了,自己就能安安稳稳过日子,别人也甭想抢饭碗。他们干活就图个温饱,像老黄牛一样埋头苦干。说起将来啊,他们压根不指望能有什么出息,自然也就懒得折腾了。在那个充满变革的时代,商贩和工匠们渐渐被金钱的魅力所吸引,开始琢磨起买卖的门道和生财的妙招。不过啊,直到18世纪,大多数老百姓的脑子里还装着老祖宗传下来的那套老思想。他们更乐意看着钱袋子一点一点慢慢鼓起来,压根儿没想过要让手里的银子转得更快些。在这个看似秩序井然的世界里,法官和官员们拼命用法律条文来对抗强权和专制,想方设法维护自己的官威和既得利益。可惜啊,整个社会就像一潭死水,老百姓们既不对现世抱什么期待,也懒得去幻想什么来世。

在这个等级分明的社会里,权力像沉重的枷锁压在普通人身上。日复一日,老百姓渐渐学会了低头做人,把忍气吞声当成了生存的本能。18世纪末叶,那些身披教袍的神职人员啊,表面上被启蒙思潮吹开了几道缝隙,可骨子里还是和市井小民格格不入。就在这僵持的氛围中,希望的种子早已悄然破土,像野火般在越来越多人的心田里蔓延开来。

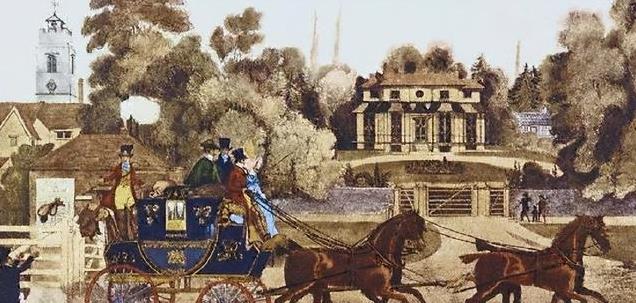

在欧洲这片富饶的土地上,钱包鼓起来的同时,人们的心也跟着活泛了。现在谁还没几个烧钱的爱好啊?玩摄影的要买最新款单反,搞音乐的得换顶级音响,这些欲望就像春天的野草一样疯长。最让人受不了的,就是那些条条框框的束缚,简直像给自由飞翔的鸟儿套上了枷锁,谁受得了这个?政治格局正在经历一场剧变。老旧的君主制度就像一艘漏水的破船,在中央集权的重压下摇摇欲坠。与此同时,新兴的资产阶级如同雨后春笋般蓬勃发展,他们满怀雄心壮志,却被专制主义的铁链牢牢束缚。这些充满活力的商业新贵们空有财富与抱负,却在政治舞台上毫无立足之地,只能眼睁睁看着腐朽的体制继续横行。

法国那些养尊处优的贵族老爷们,特别是王室成员,把工商业当成了自家摇钱树。他们变着法子压榨工厂主和商人们,课以重税,把人家辛苦赚来的钱都装进了自己的腰包。这么一来,商人们想攒点本钱扩大经营都难,整个法国的工商业都被这群吸血鬼给拖住了后腿。说到底,那种像金字塔一样层层叠叠、讲究天然秩序的"等级制"老观念,跟咱们现在推崇的、由独立个体组成的社会新理念,压根儿就是水火不容的两码事。

现实中的财政状况总是捉襟见肘,这就像个无底洞永远填不满。更糟的是,贵族老爷们被逼得越来越急眼,他们开始抱团反抗那些损害自家利益的政策,甚至暗搓搓盘算着要搞些"复古"操作,好把亏掉的老本都捞回来。

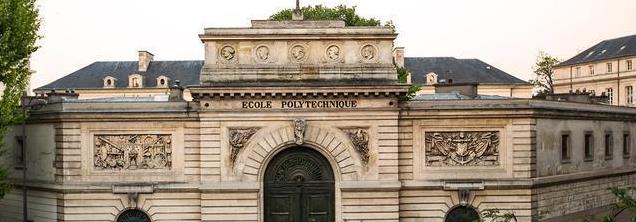

【旧式大学关闭推动专科学校发展】11世纪快要翻篇的时候,法兰西这片土地上悄悄冒出了现代大学的萌芽。13世纪时,法国这片土地上已经孕育出了现代大学的雏形。随着文艺复兴的春风、宗教改革的浪潮,特别是近代科学革命的惊雷,欧洲的教育版图在17世纪迎来了翻天覆地的变化。一批崭新的高等教育机构如雨后春笋般涌现,它们打破了中世纪大学的传统模式,这就是后来人们熟知的专科学校。

当新崛起的商界精英们对僵化的教育体系忍无可忍时,他们可不会坐以待毙。这些实干家们撸起袖子就干,扯着嗓子为心中的理想学堂摇旗呐喊。他们要打造的可不是普通学府,而是能批量生产专业好手的"人才工厂",好让科学这位新贵在宝座上坐得稳稳当当。1789年那个火热的夏天,巴黎街头爆发了改变历史的起义。这场革命风暴不仅重塑了法国的政治格局,还意外地为教育领域带来了新气象。两年后的1791年,国民议会一纸令下,历史悠久的巴黎大学及其附属学院全部停摆。但教育的火种从未熄灭,就在这个转折点上,一种全新的教育模式——专科学校,像雨后春笋般在法兰西大地上破土而出。

教育变革正在重塑职业教育的版图,专科院校正从教育体系的边缘走向舞台中央。这场变革像一位睿智的规划师,正在重新调整教育资源的布局,让职业院校真正成为培养应用型人才的摇篮。我们看到,专科教育不再是高等教育的配角,而是逐渐成长为具有独特价值的教育主体。法国大革命前夕,一群新兴的资产阶级思想家们像勇敢的斗士一样,向维护封建统治的宗教权威发起了思想上的革命。他们用笔作武器,毫不留情地戳穿那些为旧制度辩护的神学谎言,就像黎明前的火炬手,为即将到来的新时代照亮了道路。这些充满理想的智者坚信,人类与生俱来的理性光芒不该被世俗框架所束缚,它应该成为指引我们前行的明灯。他们大声疾呼:要么建立全新的智慧殿堂,要么彻底改造那些陈旧的学府牢笼。

这帮改革派可看不惯老派学堂那套死抠字眼的做派。他们觉得光会背些宗教套话有屁用,更受不了那些跟现实八竿子打不着的空头学问。于是干脆自己搭台子唱戏,在新搞的教育机构里玩起了"实用主义"教学,就是要跟传统教育对着干。在旧制度时期,法国的教育体系几乎完全被教会垄断。那些穿着黑袍的神职人员把持着课堂,整天向学生们灌输枯燥的宗教教条。学校就像一座座修道院,把年轻人都培养成只会背诵圣经的教士。孩子们活泼的天性被死死压制,仿佛生来就该做教会的提线木偶。

18世纪那会儿,欧洲正经历着一场思想大解放。随着启蒙思潮席卷而来,越来越多人开始意识到:教育可是推动社会进步的强力引擎啊!就在这节骨眼上,法国大革命爆发了,旧时代的教学体系被砸了个稀巴烂。新政府一上台就发现,当务之急就是得赶紧搭建一套全新的教育体系。1791年初秋的巴黎,制宪会议经过激烈辩论后,终于在9月3日这天诞生了法国历史上首部宪法。这部带着墨香的新法典,虽然处处体现着大资产阶级的诉求,带着明显的时代烙印,但它就像一束穿透封建阴霾的阳光,为法兰西民族照亮了通往现代法治的道路。尽管它还不够完美,却为这个古老国度翻开了崭新的一页。法国大革命后,一群充满改革热情的新兴资产者开始重新思考教育问题。他们主张政府应该积极介入教育管理,让课堂摆脱宗教束缚,把现代科学和社会知识带进学堂。这些改革派特别强调每个孩子都应该享有平等的学习机会。说到这个时期的教育改革,不得不提那个划时代的方案——1792年诞生的《孔多塞教育计划》,它就像一面旗帜,集中体现了当时最进步的教育理念。

让我来为你介绍一位18世纪法国的全能型天才——孔多塞。这位1743年出生的思想家可不简单,他既是哲学家又是经济学家,还精通数学和物理学,简直就是行走的百科全书。作为吉伦特派的核心人物,他坚定地站在大资产阶级的立场上发声。最令人称道的是,他主持制定的那份教育提案,堪称法国大革命时期最详尽、最成体系的国民教育蓝图,至今仍闪耀着智慧的光芒。孔多塞有个特别温暖的教育理想:他想让每个普通人都能像园丁培育花朵那样,精心打磨自己的才能。在他眼中,真正的教育应该像阳光雨露般普惠——既教会人们捍卫自己的权利,也让他们懂得承担责任。这位思想家坚信,当每个人都能把与生俱来的天赋绽放得淋漓尽致时,那种写在法律条文里的"人人平等"才会真正活起来,变成生活中触手可及的温暖现实。

这个充满理想色彩的主张,展现了法国大革命时代特有的昂扬精神——人们坚信通过教育这把钥匙,不仅能打开智慧之门,更能彻底改造整个社会的思想根基。这种教育理念的飞跃,与革命前那些陈腐僵化的教育观念形成了鲜明决裂。孔多塞站在了与多数政客截然不同的立场上,他坚信受教育权是每个人与生俱来的权利,更是照亮民智、守护自由的明灯。这位思想家毫不留情地抨击当局将学校变成思想牢笼的做法,他挥舞着理想的旗帜,主张建立一套彻底摆脱宗教束缚的教育制度——让老百姓自己当家作主,通过民主投票选出教书先生,而政府只需要乖乖掏钱买单就行。孔多塞在教育蓝图里描绘了这样一个愿景:学习不仅要让人变得更强大,更要推动全人类一起进步。在他看来,真正的教育就像一把双刃剑,一边打磨着每个人的潜能,一边雕刻着文明的模样。