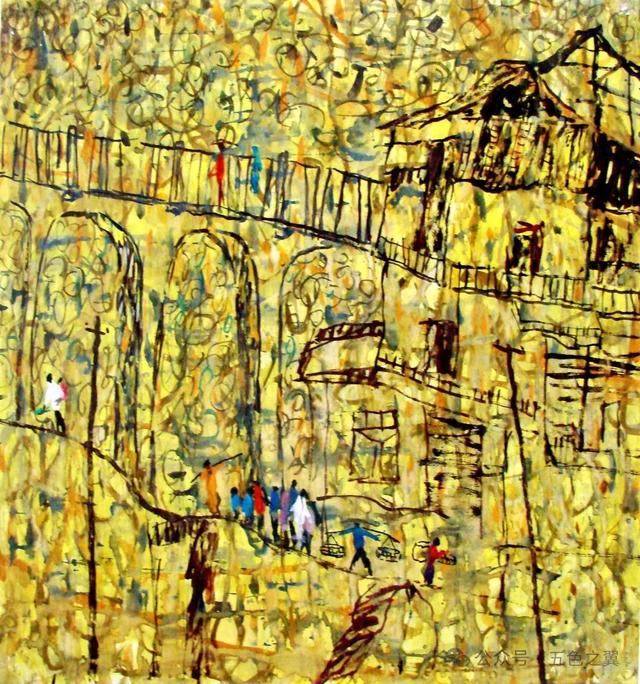

——刘克银绘画艺术传奇(下)

廖云 撰文

三

才华横溢的人,不会永远被埋没。隐居在川西小县城,与世无争,不慕名利的刘克银,用自己在京城大放异彩的画展,诠释了尼采“是金子总会发光”的经典。

2000年,刘克银到北京看望小女儿。女儿认识一家画廊老板寇女士,这家画廊很有经济实力,主要经营当时在国内外有影响力的水彩画家作品。一天小女儿带他去画廊参观,寇女士听说刘克银也画水彩,提出看看他的作品。当看到刘克银随身带去的作品照片时,深谙艺术市场与鉴赏之道的寇女士,大为惊喜,非常希望能在她的画廊展销他的作品,并提出愿意帮他在中国美术馆举办画展。

面对喜从天降,做梦也没有想的好事,憨厚实诚的他,却有些犹豫,一是认为自己的乡情小景难登大雅之堂,二是不好意思给女儿的朋友添麻烦。在寇女士和女儿的一再鼓励下,已过花甲的他,当天就买了列车无座票回到四川,然后又身背手提几大袋作品,乘硬座返回北京。

画廊展览很成功,独特的蜀乡风景,深深吸引了观众。《中华文化画报》主编郭晓川看到刘克银的画时,也被深深打动。寇女士试探问郭:您能在中国美术馆为刘老师举办个展吗?郭晓川立即点头答应。

在中国最有影响力的美术馆举办个人作品展,是书画艺术家们梦寐以求,也是绝大多数书画家终身难以实现的梦想。刘克银从来没有这样的梦,如今却成为现实!刘克银夫妻找到郭晓川的家,登门拜访送上一袋水果,他们实在不知道该如何感谢。

看到满脸沧桑,不善言辞,像个老实巴交川西乡民的刘克银,郭晓川不禁心疼。他热情地接待了两位素不相识的老人,真诚的对刘克银说:“是你的作品打动了我,否则,即使你今天提的是一袋子钱,也别想在中国美术馆办个展。我相信,你的画展一定会成功!”

中国美术馆举办个人画展,画家最少要有一本介绍自己及作品的画册。刘克银举办画展当天,隔壁展厅是某省美协主席个展,两个画展同时开幕。隔壁展厅前,铺满红地毯,花篮放满整个走道,还有一支大型管乐队迎宾,精美画册一本价格超百元,豪华阔绰,好不气派。相比之下,刘克银的展厅前,除了一张海报,没有任何装饰和铺垫,显得寒酸,只有他在门口迎接来宾,画册也只是比手掌大一点的小册子。

但是,画册虽小,份量却不轻,画册封面是原中国油画家协会主席、著名书画家朱乃正先生题字。《中华文化画报》主编、著名美术评论家郭晓川先生主持开幕式,几十位京城的国内著名艺术家、美术评论家和多家主流媒体记者出席,规格高过隔壁。观众熙熙攘攘,还有不少金发碧眼的外国游人、留学生前来观展,场面比隔壁展厅更热烈,更有气势。

开幕式后,郭晓川又主持了研讨会,在京的著名美术评论家及画家邵大箴、薛永年、贾方舟、翟墨、王维新、赵力忠、刘龙庭、王志纯、罗尔纯、陈瑞林、孙志均、朱虹子、刘曼文等专家及多位艺术刊物编辑们参加了座谈。

研讨会上,这些学养深厚,具有敏锐的审美能力和娴熟的创造技巧,了解社会审美要求以及美术市场,见过众多中外大师作品眼光挑剔的专家们,对这位无门无派、无名无衔,与自己无亲无故的川西小城画家作品,不吝赞扬之辞,给予充分肯定和好评。

美术史论家薛永年评价:刘克银的画是写书法一样写出来的,有明显的中国味。是用现代人的意识,按照诗中有画,画中有诗的中国画传统,与水彩画这一西方画种很好的结合起来,既有写实,也有抽象,既有西方印象派的表现,也有中国水墨画的味道,是一大突破。

美术评论家贾方舟认为:刘克银的画,不拘一格,没有束缚,随意自由,非常可贵。这位后来首创中国美术网,担任中国美术评论家年会荣誉主席的职业批评家,用“他的色彩关系及画面的用笔都非常自如,非常难得”“我特别喜欢”,表达对刘克银作品的赞赏。

中国艺术研究院博士生导师翟墨感叹:刘克银的画是吐出来流出来的,不是做出来抠出来的,也不是仿出来描出来的,有很大的原创性。他的画有生命力、有灵气、有感情,是真正的作品。他确实具有大师的潜在素质,能够画出走向世界的画。

《中国文化报•美术周刊》主编朱虹子盛赞:刘克银就像一位乡间诗人,他笔下的巴蜀乡村小景皆富有生意,是乡间朴居之人才有的对母亲和土地的依恋,是勤于劳作之人才能听懂的天籁之音。他的笔下流淌着一种东方韵律 ——含蓄、简练、意味深长的优美,他的情怀不是传统文人的情怀,而是一个现代知识分子和农民息息相关、血肉相连的共同的情趣与思考。

慧眼识珠的郭晓川,不仅亲力亲为操办画展,主持研讨会,还为刘克银画展作序。序中对刘克银的人品与画作充分肯定:“初与克银先生晤,概识先生之直、朴、淳、敏之质,观先生之画作,其器质殆与人同”“克银先生之画作,俨然山间之野株,芳发幽香,木秀繁荫,皆生趣然。先生之水彩,颇具中国笔墨之旨趣,与西人所作迥然有异”“其作意境坦荡,于中于外,无愧无责。若蝇营之属,安可与语?”

这次画展在首都美术界引起了很大反响。展览期间,每天观展的人络绎不绝,不少艺术家、收藏家和外国游客陶然忘返。文化部有关官员也莅临观展并祝贺,中央电视台、中国文化报、光明日报、文艺报、工人日报、经济日报、北京日报、北京晚报等,都对刘克银及画展作了专访和报道。画展闭幕后,展品被观者尽数收购收藏,还有不少未能如愿的观众求购。

一位观众在媒体采访时说:“我是一位运动员,也是一个画迷,我常到中国美术馆看展览。我觉得刘老师这个展览,是近年来展览馆展出的较高层次的作品,他的每一幅画都是一首不同的诗,是心韵心曲,叫人看不完、读不完。”

一位将军动情的说:“我看了刘先生‘又是一个中秋夜’这幅画,给我感动很深、很深。我戎马一生,很少回去看望我的父母,他们已经离开了人世,我常怀念他们。我要收藏这幅画,挂在我的家里,也是我心灵的一种安慰。”

一位美国女士,看到刘克银个展海报后,为了观展,改签了航班,推迟了去日本的行程,展览期间,她连续几天都到刘克银画作展厅,认真仔细的观摩每一幅画。她特别喜欢一幅川西水乡风景,展览结束时,她急切地用生硬的汉语问“我可以买吗?”刘克银点头“可以”。当女士得到售价1万的答复后,立即掏出一万美元,这售价远低于她的心理预期。

刘克银与收藏他作品的外国友人合影

她问“美元吗?”“不,人民币。”女士不禁一愣,随即欣喜若狂拥抱刘克银,眼角湿润,连声“Thank you, thank you, thank you very much!”她不仅为能收藏这幅心爱的画喜极而泣,更被这位朴实无华的中国艺术家感动。

不懂英语的刘克银,被女士突然的拥抱和连串的“三颗药”搞得不知所措。事后有人笑他太实诚了,损失了至少七万多元收入,因为当时美元与人民币汇率是1:8.279,黑市汇率更高。但他却很认真地说:“我做人做事,就是讲究个实在,一辈子如此。”

多年后,学者型官员卢也听说此事后,撰文赞叹“这是十几年前的一次中美对决,表现出了他应有的风度与自我克制。”

在中国美术馆举办个展后,刘克银的画作,得到广泛认可,被多家文艺刊物、画廊和机构关注。《人民日报》《中国文化报》《文艺报》《中国水彩》等报刊发表评介其作品的文章百余篇。上海、深圳、广州、厦门、云南、海南等多地邀请他举办个人画展。其作品被收入多种出版物,人民美术出版社出版了《水彩艺术•刘克银水彩画精品集》、辽宁美术出版社编辑发行《中国美术家刘克银专集》、香港东方艺术中心出版了《刘克银画选》等。

此前他从未参加任何画展,这次个展后,他受邀参加了文化部、中国美协举办的“纪念毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话发表60周年美术作品展”“中国首届水彩画百年大展“、上海世博会首届“国际水彩画双年展”“全国第二届小幅水彩画展”、瑞典“中国蓝”艺术交流展等国内国际画展。他的水彩作品“背走了太阳”收入《中国百年水彩典藏》,被中国美术馆收藏,“乡集”被选为建国以来第一部《中国水彩史》走向未来篇范例。他也从一个无门无派的自由画者,成为中国工艺美术学会会员、中国美术家协会会员,入编《中国著名水彩画家名录》。

他用一生的坚守与耕耘,在中国画坛上,把安徒生的丑小鸭化天鹅的传说,变为生动的现实。

四

刘克银自学成才,从草根成为名家的艺术传奇,令许多人心动。一些父母托我请刘克银教他们的子女学画,多位面对就业压力与成才焦虑的美院学子,向我打听刘克银的成功秘诀。

刘克银听我转述这些委托后,淡然一笑。

他说自己没有经过专业培训,只是天性所致,以情驭画,自由涂鸦,不能误人子弟。他用“野路子”微信昵称,标注自己的艺术身份。

他说学海无涯,艺无止境,自己只是一生在绘画道路上的学习者、探索者,而不是什么成功者,没有“成功秘诀”,唯一切身体会就是“用心画画,天道酬勤。”

他的回答,如同他的画作,简明却厚重。十几年的交往,我深知“用心画画”四个字,浓缩了刘克银绘画人生的心路历程:是他全身心投入绘画的专注,是他灵魂深处的坚守,是他绘画人生的写照,也是他艺术传奇的密码。

他用的“心”,是纯洁的内心与高贵的灵魂。他心怀对故乡、对人世、对社会的深厚感情,用心灵搜寻和发现红尘世界的真善美,以心为画,画为心致,心为画生,以心为笔,以情为色,描绘灵魂深处的精神家园,是他艺术人生成功的关键。

心灵深处的乡愁,是他艺术创作的源泉。虽然少年悲苦,背井离乡,但他永远怀着对故乡的眷爱与深情。他的心灵中,抹去了故乡不堪的痛苦伤心记忆,只留存“小桥流水人家”的诗意,青山绿水田园的风景,淳朴善良父老乡亲的深情。他的灵魂没有在悲苦生活里沉沦,而是在克服人生艰辛后,带着缱绻乡愁走向光明,把描绘和传送美好,作为自己的使命。他说:“面对人与自然的和谐,描绘、深化、传送大自然的馈赠,是一个美术工作者的天职和使命。这些诗意盎然的景致,无疑是对工业社会十丈红尘的一种反照,对人心不古的世风的涤濯。它是我们心灵空间仅存的一块绿地。”

所以,他的画充满着牧歌式的恬静,洋溢着令人销魂的诗情,流露出优美动人的旋律。《人民日报》副刊主编徐怀谦撰文推介:“读他的画,令人想起‘暧暧远人村,依依墟里烟’‘春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横’的意境。他的画没有文人画的感时伤世和冷峭不羁,他笔下的茅舍不是隐者的闲居,而是农民兄弟赖以生存的家园;画中的鸟不是冷眼旁观而是充溢温馨的生活气息。一句话,他有的不是传统文人的情怀,而是和农民兄弟有着共同的喜怒哀乐和审美情趣。在都市的水泥森林中迷失了自己的现代人,在工业文明中不辨菽麦的城里人,看到刘克银笔下的这些意境清新的田园小景,该是怎样的惊奇和歆羡。或许,这正是他的画深受喜爱并被广为收藏的原因。”

心灵深处的恬淡,是他执着艺术不慕名利的内生定力。人民日报副刊原主编、四川省作协副主席、著名作家伍立杨,30多年前在《艺术世界》撰文评介:“克银为人,胸怀坦荡,卓尔不群,平居恬淡不慕名利,与世无争,自谓终生事艺。”不愧知心好友,寥寥数语,精辟入里。

刘克银对绘画艺术的热爱与执着,不惜一切甚至付出健康。长年累月在严寒酷暑、饱经风霜中写生,在沐雨栉风、忍受病痛中创作,以至诸多疾病缠身,吃的药比吃的饭多,但是他无怨无悔。多年来,他忍受的不仅是少年悲苦,青年漂泊,艰辛生活,病痛折磨,还有同行相轻、门派偏见、官僚打压等伤害。但他坚守“众事皆幻,惟艺术真;时不我待,勠力前行”的信念,百忍成金,终成正果。

他对名利看得很淡,淡漠到令人仰止。一位好心编辑给他的信中写到:“如今画坛门派重重,各大专院校人才济济,先生自学绘画无门无派,所作之画并多属小品,如要登堂入室,丑小鸭化天鹅非易事!”他淡然回复:“我等之辈不敢有非分之念,画画一是我天性使然;二是想用我的画笔,把养育我的这块富庶土地及世世代代在这里辛勤耕耘、默默劳作的父老乡亲,告诉给更多更多的人们。”

他与我聊天,说到此时更潇洒:“门内是有得天独厚的条件,伴有电脑空调,冬暖夏凉,惬意安逸!但门外虽是数九寒冬,可天广地阔,空气清新;盛夏酷暑,却有阵阵山风拂面,还可下河洗澡摸鱼,岂不是各有天地别具乐趣?山珍海味是菜,鸡鸭鱼肉是菜,瓜豆蔬菜还是菜,就其营养价值却还不低。艺术的可贵在于情真,不在形式,更无高低贵践之别。因此,我认定了无门无派的绘画道路。”

他的画展成功后,多家画廊争相经销他的作品,也有人“支招”,让他自主经营,待价而沽。他却平价交给厦门一家画廊,因为台湾有很多川籍同胞,收藏他的巴蜀风景慰籍乡愁。我在网上搜索到,他的一幅《山那边》作品,以729万多元拍卖成交,向他询问并打算写入此文。他却说:“网上打胡乱说,那是炒作”,与当今一些书画者千方百计炒作,想方设法虚高润格费,抬高自己作品市场价格的牟利劣行,形成鲜明对比,泾渭分明,高下立见。

心灵深处的高洁,是他从艺为人的精神原乡。二十多年前,《美术界》主编阿年被刘克银的作品感动,带着“不可名状的好奇”,拜访了“已过花甲之年,过早花白的头发、胡须和爬满皱纹的额头,朴素、率直得像乡民一样”的刘克银后,怀着“心中浮上一丝苦涩”,在《中国水彩》撰文:“当我第一次见到刘克银的作品,便被这一幅幅洋溢着诗情、流露出优美旋律的画面所打动。他没有上过专业学校和经过正规训练,一切都要靠自己去摸索,去体验,去费尽移山之力闯出一条路来。然而克银成功了,他用十二分的勤奋与热情,用充满对大自然的无限热爱与真诚,使其艺术赢得专家、学者的一致首肯;他的作品被众多美术出版社专题介绍,被上百家大型文学刊物不断刊载,散见于报端的作品更是不计其数。不知为什么,这样一位被众多文化艺术界看重的艺术家,却在养育他的故里鲜为人知,对这样的现状,我多少有些不平。”

阿年看到的是为人谦虚随和的刘克银。但他不了解,这位谦和的老人,却有坚守孤高耿介,刚正不阿,爱憎分明,不与时流同趋,内不愧心外不媚俗的鲜明个性。

在艺术上,刘克银坚守真善美的追求。他崇尚“艺术的可贵之处在于情真”,坚持“用自己的语言,表现自己的感受和发现,传达自己认识的世界。不管用什么形式,是什么画种,皆须以道出真情为上”。他说:“我不人云亦云,随波逐流,不赶时髦,更不媚俗讨好,也不装腔作势,玩弄花招。”所以,他的绘画主题,永远是让他感动的蜀乡风情,让他温暖的家园乡愁。他从来不为参展、获奖和名利花费心思,也不会为附合“主题”拼凑题材,刻意制造雄险、威迫、冷峻的画面气氛,虚构编造“胜境”。他笔下的风景,是他熟悉的土地和家园,他的情怀,是与父老乡亲息息相关、血肉相连的共同情趣与心灵感受。

在生活中,他爱憎分明,亲近普通百姓,憎恶趋炎附势的小人,痛恨欺压百姓的恶官。当他在中国美术馆举办个展而声名大振后,不少有钱有势的人,想“收藏”他的作品,只要是口碑差有恶名的,他一概拒绝。多年来,他向亲朋好友赠送了不少画,但绝不把自己的作品,当依附门派的“投名状”和巴结权贵的“雅贿”。

每年冬季,刘克银都到海南琼海避寒。在他赴琼前后,我们都要小聚几次。但每次聚会,他都抢着买单。

年底前,德阳画院院长、知名画家泰山,邀几个好友为刘克银赴琼饯行,席间气氛热闹,谈笑甚欢。餐后,我与青年油画家唐谱,搀扶着视力不好腿脚不便的克银老师回家,边走边聊,他兴致勃勃,突然冒出:“朋友吃饭安逸,下回我来请。我的画,朋友三四好说,但那些欺压百姓的恶官,对不起,不给!要买,高于市场价。收他们的钱,我手不得软!请你们吃饭,我付钱手也不得软!”我们几个听得大笑。这样的性格,自然不会讨好权贵。在他看来,功名利禄,是身外之物,他坚守内心的操守和一身傲骨。鲜为人知,可以远离浮躁,独处静室,陶然醉笔于精神家园的圣境,正是他习惯的生活。因此,他对“故里鲜为人知”的现状,出奇的平静和满足。

刘克银一生深情依恋与讴歌的故里,终于在他80岁时,送献了一份隆重的礼物。2019年10月26日,四川省美术家协会、德阳市文学艺术界联合会,在四川省美术馆隆重举办“永远的乡愁——刘克银画展”,省市县宣传部、文联、美协领导及克银先生多位好友、新闻媒体朋友悉数出席。

他十分敬重的原四川省文化厅厅长、时任省文联主席郑晓幸(现任中国非物质文化遗产保护协会副会长、四川省文联名誉主席)致辞,对刘克银的艺术成就及精神给予了高度评价:“几十年来,克银先生远离浮躁,始终保持‘板凳坐得十年冷’的艺术定力,孜孜不倦地学习吸收艺术养分,在夯实自己水彩功底的同时,始终坚持‘在野派’的自由、率真,形成了自己独特的绘画语言和风格。几十年来,他始终在感悟和体验‘社会色彩有多么斑斓,自己创作的美术作品就应有多么斑斓’,他深爱蜀山蜀水,特别是乡下宁静恬淡、诗意盎然、饱含人间温情的景象,不仅是克银先生灵魂深处的绿地,也是我们在回望精神家园的反思中,向往的心灵绿洲。翻阅他的画册,走进他的画展,我感觉心一下子就安静了,这是他艺术作品最大魅力所在,艺术的最高境界就是让我们安静下来。”

专程赴川的海南旅琼文艺家协会副主席兼秘书长、海南省文艺评论家协会副主席马良,也曾怀有与阿年一样的心中苦涩与不平,在致辞中感慨直言:“在全国很多地方都已为刘克银先生举办过个展之后,他的家乡终于选择在秋收季节为辛苦耕耘了一辈子的‘画坛老农’举办首次大型个展,这是这个季节能做的最美好的事情之一。曾经有人讲,成就一位艺术家,要有四分:天分,勤奋,缘分,本分。个人觉得前三项做到还不算什么,但第四项做到就格外的难。很多功成名就的艺术家其实都倒在了这一道坎上。这也是我们当代缺乏真正艺术高峰、匮乏大师巨匠的内因。但我坚持认为,像刘克银这样的艺术家,倒是真正赢得了“四大满贯”。就此一点而言,刘克银这次家乡大型个展的意义,就已非同凡响了。”

如今,耋耄之年的刘克银老师身体明显衰老,尤其是视力逐渐减退。然而,他的目光仍然能够透过时空距离,洞察世间的美好,努力在纷繁喧嚣的现实世界里,发现和描绘让人感动的宁静之美,在续画川西坝子风情的同时,又在探索描绘旅琼风情之美……

(后记:完稿后,我突然想起刘克银老师的“心病”。他多年来订的报刊杂志,买的文学书籍,一直堆放在经历“汶川大地震”的工作室里。这些书刊,是帮助他自学绘画,提高绘画水平和文艺素养,攀登艺术高峰的阶梯,也承载着他发表数千件作品的成就。

他非常珍惜这些资料,积攒了数十年,满满一屋。遗憾的是,工作室在大地震后,每逢大雨偶有漏雨,部分资料已有毁损。2019年工作室又被撬,丢失了一些画作与证书,让他痛心不已,大病一场。他最遗憾的是,早年没有把这些资料整理归类,也一直没有找到一个更安全存放这些资料的地方,因此成为他的心病。

想到他诉说时的痛心与无奈,我完稿搁笔的轻松顿时消失,便写下这段文字,在心中默默祈祷:期盼祝愿克银老师的这些心爱之物,在他有生之年有良好归宿,让老艺术家心无挂碍。

我把稿子发给克银老师,他严谨勘正,认真修改。勘稿后,他与我通话,激动讲述了2004—2005年福建香港东方画院聘请他到画院担任讲座主讲,2006年四川省建筑职业学院聘请他为客座教授,在成都黄田坝绘画期间堂叔刘天舒、刘天佑、刘天柱给他的大力支持,德阳企业家辜亚辉先生为他提供工作室和关怀帮助等往事。

一天后,他又给我通话,诉说旅居海南期间,《新海岸》杂志主编刘运良先生在编辑部为他举办海南首次个人画展,国新书苑黄总接着又给他办了两次画展均由人民日报社海南分社社长陈伟光先生主持,海南诗人、攝影家江天伦先生致词,海南省委组织部及省文联聘请他为旅琼文艺家顾问等详情。

他说,他特别感谢在他绘画人生和艺术创作中,给予他温暖关怀和无私帮助的众多师友及家族亲人们!

讲述中,克银老师的感谢之情,溢于言表;他的感恩之心,更让我感动……)