医疗双轨制时代来临:未来穷人看病富人买命?

以后你看病、买药的方式,可能要彻底变天了。

不是危言耸听,就在最近,两份不起眼的文件,加上一个看似小小的价格项目预设,可能正在悄悄撬动我们每个人都离不开的医疗体系的底层逻辑。 这事儿,跟你我口袋里的钱、跟我们未来能不能看得上病、看得起病,息息相关。 别觉得这是国家大事,离咱老百姓远,等你真遇上事儿了,就知道这一步迈出去,水有多深,风有多大了。

咱们先说说那个听起来有点互联网黑话的词——互联网首诊。

线上首诊放开:是福音,还是新的开始?以前,你感冒发烧、或者哪里不舒服,想在网上找个医生看看?对不起,政策拦着呢。 规定是,你必须先在线下医院确诊了某个病,才能在线上找医生复诊、开药。 为啥?怕误诊,怕风险。 毕竟隔着屏幕,望闻问切少了望和切,责任重大。

但现在,风向变了。 国家医保局开始预设互联网首诊的价格项目。 啥意思?就是国家层面在为线上完成第一次诊断、开处方这事儿,铺路搭桥了。 虽然还没正式发文全面放开,但这信号,强烈得就像半夜窗外划过的闪电,让你不可能忽视。

为什么是现在?

你想想,大医院常年人满为患,挂个专家号堪比春运抢票,排队几小时,看病几分钟。 多少人的时间和精力,就耗在了一次次的奔波和等待里。 尤其是一些常见病、慢性病,每次复诊拿药都得折腾大半天。 我楼下住着的老张,糖尿病十几年了,以前每个月都要雷打不动去三甲医院排队开胰岛素,碰上天气不好或者医院人特别多的时候,回来就累得够呛,嘴里念叨着:这哪是去看病,这是去渡劫啊!

这种医疗资源的极度不平衡,一线城市的三甲医院几乎被全国各地的患者挤爆,而基层医院、社区卫生服务中心却门可罗雀,这本身就是个巨大的痛点。 疫情几年,线上问诊在复诊这个框框里,已经帮了很多人大忙,也让大家看到了互联网医疗的潜力。 现在,技术更成熟了,线上问诊的流程、规范也越来越清晰,风险在一定程度上变得可控。 那么,把那些相对风险较低、病情较轻的首诊放到线上,是不是就能给不堪重负的大医院松松绑?让真正需要线下复杂检查和治疗的重症、疑难杂症患者,能更快得到救治?

这逻辑,听起来挺顺畅。 一旦放开,对咱们普通人意味着什么?

最直接的,就是方便。 头疼脑热、皮肤过敏、或者像老张那样的慢性病稳定期调药,可能真的点点手机就能搞定。 不用请假,不用挤公交地铁,省下来的时间精力,那是实实在在的。 对于行动不便的老人、或者家里有小孩走不开的父母来说,这简直是雪中送炭。

线上医疗的用户,也会从以前的复诊人群,一下子扩展到几乎所有人。 你想想,谁还没个小病小痛的?这个市场增量,大得吓人。 那些互联网医疗平台,比如某医生、某健康,估计做梦都要笑醒了。 他们的盈利模式,也不再仅仅是卖药或者收点服务费,可能会有更多基于健康管理、个性化咨询的新玩法出来。

但,硬币总有两面。

还有,会不会加剧数字鸿沟?年轻人玩转手机APP没问题,但很多老年人呢?他们可能连智能手机都用不惯,更别说在线上挂号、问诊、支付了。 政策的便利,会不会反而让他们被边缘化?我妈就是个例子,让她用微信视频聊天还行,让她在APP上找医生看病?她宁愿自己去社区医院排队。 她说:隔着个屏幕,医生说话我听着都不踏实。

更深一层,公立医院和互联网平台的关系也会变得微妙。 以前是补充,以后可能就是直接竞争了。 公立医院的医生会不会加速流向待遇更好、限制更少的互联网平台?这会不会反过来影响公立医院的服务质量?

所以,互联网首诊这扇门一旦打开,涌进来的不仅仅是便利和效率,可能还有新的挑战和需要磨合的规则。 它像一把双刃剑,用好了能切开医疗资源紧张的死结,用不好,也可能伤到人。

药品价格松绑:创新药的春天,还是普通人的负担?

说完看病,再聊聊买药。

最近还有两份关于医药创新的征求意见稿,核心指向是:要给创新药松绑,尤其是在价格上。

咱们现在的药品价格体系,挺拧巴的。 一方面,国家医保为了控费,对很多药品的价格压得很死,尤其是通过集采(集中采购) ,很多常见药、仿制药的价格被打到了地板价。 这对老百姓来说是好事,药便宜了。 但另一方面,这种低价策略,也让很多药企,特别是那些投入巨大搞研发的创新药企,日子很难过。

你想啊,研发一款新药,动辄投入十几亿美金、耗时十几年,九死一生。 好不容易成功了,结果一上市,如果进不了医保,或者进了医保但价格被压得太低,连研发成本都收不回来,谁还有动力去搞创新?长此以往,我们可能就只能用那些老药,或者依赖进口的高价洋药。 那些真正能解决临床急需、填补空白的救命药,可能就越来越少,或者越来越晚才能用到我们自己人身上。

我认识一位在药企做研发的朋友,他说起这个就一肚子苦水:我们团队熬了多少个通宵,头发都快掉光了,搞出来一个靶向药,效果比现有方案好很多,副作用也小。 结果呢?谈价格的时候,恨不得让我们把底裤都交出去。 你说,下次我们还有没有勇气去挑战更难的课题?

这种困境,国家也看到了。 所以,这次的征求意见稿,透露出的信号就是要改革。 怎么改?

核心是完善首发价格形成机制。 说白了,就是新上市的创新药,定价可以更灵活,更能体现它的临床价值和创新程度。 药企可以根据自己的成本、疗效、市场情况等,报一个相对合理的价格。 不再像以前那样,被各种条条框框卡得死死的。

同时,还提到了要增加一个新的药品目录——丙类目录。 这是啥概念?咱们现在的医保目录主要是甲类(全报销) 和乙类(部分报销) 。 这个丙类,你可以理解为一个过渡带或者观察区。 一些价格比较高、或者疗效还需要进一步验证的创新药,可以先进这个目录。 进了丙类,虽然医保可能不直接报销,或者报销比例很低,但它至少获得了一个名分,可以在医院里销售和使用。 这就给了这些药一个接触市场、积累真实世界数据的机会。

更重要的是,这个丙类目录的存在,实际上是为商业健康险开了一个口子。 医保保基本,保不了那么贵的创新药,那商业保险是不是可以跟上?比如,专门针对丙类目录里的药品,设计一些补充医疗险。 这样一来,有经济能力、有风险意识的人,可以通过购买商业保险,来覆盖这部分高额的药品费用。

你看,这一套组合拳打下来,逻辑就很清晰了:

给创新药定价松绑,让药企有钱赚、有动力搞研发。

设立丙类目录,给这些高价药一个合规的入院渠道。

引导商业保险介入,解决一部分人的支付问题。

最终的目的,是想在保基本和促创新之间,找到一个平衡点。 既要让大多数人用上便宜有效的仿制药,也要让一部分人能用得上、用得起最新的救命药。

听起来很美好,对吧?但现实往往骨感。

价格放开了,创新药是多了,但会不会也意味着,我们普通人未来要承担的药费负担更重了?那些进不了医保、或者只能进丙类目录的药,如果商业保险跟不上,或者保费太高我们买不起,那不就成了看得见、摸不着的奢侈品?

就像我那位朋友说的,他们研发的新药,一个疗程可能就要几万甚至十几万。 对于很多普通家庭来说,这依然是天文数字。 政策的口子开了,但支付的口子,能为多少人打开呢?

会不会出现这样的情况:富裕人群通过商业保险,享受着最先进的药物和治疗方案;而普通工薪阶层,只能依赖医保目录里的基础药物,眼睁睁看着新药好药,却无力承担?

这种担忧,并非杞人忧天。

加速到来的双轨制:我们准备好了吗?

把互联网首诊和药品价格松绑这两件事放在一起看,你会发现一个清晰的脉络:医疗体系正在加速走向双轨制。

什么是双轨制?

简单说,就是一套体系,两种玩法。

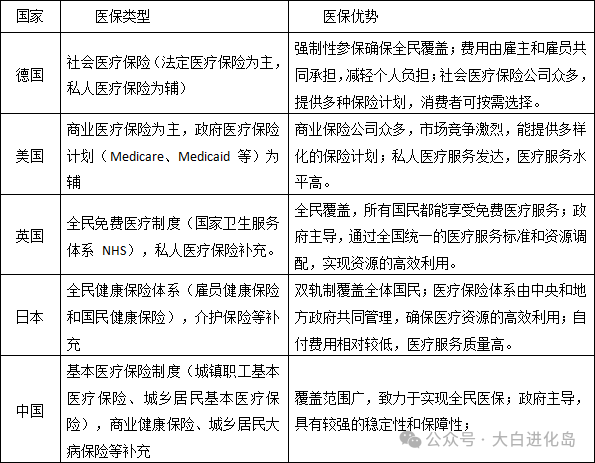

一轨,是国家主导的、以公立医院和基本医疗保险为核心的保基本轨道。 它覆盖绝大多数人,提供基础的、价格可负担的医疗服务和药品。 国家通过集采压低药价,通过医保控费,确保这条轨道的稳定运行,满足老百姓最基本的看病吃药需求。 这条路,追求的是公平和普惠。

另一轨,则是市场化的、以私立医院、外资医院、互联网医疗平台以及商业健康险为补充的满足多元化、高端化需求的轨道。 它提供更便捷、更舒适、更个性化的服务,以及更前沿、但价格也更高的药品和技术。 这条路,依赖市场机制和个人支付能力,满足一部分人对更高质量、更有效率医疗服务的追求。 这条路,追求的是效率和创新。

以前,这两条轨道虽然也存在,但界限相对模糊,而且第一条轨道占据了绝对主导地位。 但现在,互联网首诊的放开,实际上是在服务供给端,为第二条轨道注入了强大的活力和想象空间。

当服务的获取方式(线上线下结合) 和费用的支付方式(医保+商保+自费) 都变得更加多元化,这个双轨制的轮廓,就变得前所未有的清晰了。

这对我,对你,意味着什么?

意味着,未来我们看病就医,可能需要做出更多的选择。

比如,一个普通的感冒,你是选择去社区医院排队,还是在手机上找个医生快速开点药?前者可能更便宜(甚至免费) ,但耗时耗力;后者方便快捷,但可能需要自费,而且存在误诊风险。

比如,得了某种癌症,标准治疗方案效果不佳,医生推荐了一种刚上市的靶向药,效果好但价格昂贵,且只在丙类目录。 你是选择坚持标准方案,还是咬牙自费或者动用商业保险去尝试新药?这个选择背后,是经济账,更是生命账。

再比如,你是否需要提前规划购买商业健康险?买哪种?保额多少?以前可能觉得医保够用了,或者商业保险是锦上添花。 但在双轨制日益明显的未来,一份合适的商业保险,可能不再是可选,而是必需,是你在面对疾病风险时,能不能有底气选择第二条轨道的关键。

我身边已经有朋友开始行动了。 一位刚步入中年的朋友,最近就在研究各种百万医疗险和重疾险。 他说:以前总觉得这些离自己很远,现在看看政策风向,再看看身边亲友生病后的花费,真的不敢怠慢了。 医保能兜底,但想要更好的治疗,或者万一遇上大病,没点商业保险顶着,心里真没底。 这不仅仅是钱的问题,更是关键时刻能不能多一个选择权的问题。

他的焦虑,不是个例。

这个加速到来的双轨制,本质上是医疗资源优化配置的一种探索,试图在公平与效率、保基本与促创新之间找到平衡。 出发点是好的,希望能解决当前医疗体系的一些痛点。

但我们每个人,都像是被这股浪潮推着往前走。

你需要更清楚地了解自己的健康状况和潜在风险。

你需要更仔细地审视自己的经济能力和抗风险能力。

你需要更主动地去了解和规划自己的医疗保障方案。

未来,可能不再是一生病就往大医院跑那么简单了。 你需要学会在不同的轨道间做出判断和选择。 小病走社区或线上,大病、疑难杂症去大医院,需要新药、好服务,可能就要依赖商业保险或者自掏腰包。

这对于习惯了大包大揽式医疗保障的人来说,无疑是一个巨大的转变,甚至可能带来阵痛。

我们不能简单地说这个变化是好是坏,它更像是一个时代的必然。 随着社会发展、技术进步、人口老龄化加剧,医疗体系的改革势在必行。 双轨制,或许是当前约束条件下,一个相对务实的选择。

但这个选择,对我们每个人提出了更高的要求。 它要求我们更独立、更理性、更有规划地去面对生老病死这个终极命题。

未来的路怎么走,医疗这碗饭怎么吃,每个人都需要开始思考了。 别等到浪潮打到脚下,才发现自己还没学会游泳。 这变化,来得比我们想象中,可能要快得多。 而我们,准备好了吗?这问题,沉甸甸的,悬在每个人的心头。

不要跟我讲富人,就那一点点人,有什么好説道的。傻的一笔。