1958年冬天,刘伯承元帅自愿卸任高等军事学院院长一职,开始退休生活。早年在川军作战时,他接受过眼部手术,随着年龄增长,视力逐渐恶化,几乎无法视物。因此,辞去院长职务后,他选择在北京过着低调的日子,远离外界纷扰。然而,1971年从四川寄来的一封信打破了他的平静,让这位几乎失明的老将军情绪低落,眼中不禁流下了泪水。

徐宝珍,一位来自四川冕宁的农村妇女,寄出了一封求助信。信中她提到,她的丈夫陈志喜在28年前被国民党反动派枪杀。由于历史原因,徐宝珍在特殊时期被错误地认定为“冒充革命烈士家属”,因此遭受了不公正的待遇。她请求刘伯承元帅能够出面,为她澄清事实,证明她的清白。

汪荣华读完信后,刘伯承陷入了长久的沉思,往事一幕幕涌上心头。过了一会儿,他转头对妻子说:“帮我准备纸笔,我要以个人名义给冕宁县委写封信。”

证明信迅速完成,内容如下:在长征期间,我受毛主席指派担任红军先遣部队的指挥官,带领部队从冕宁向大渡河前进。在冕宁的大桥镇,我遇到了酒铺老板陈志喜,他成为我们的向导,对红军的行动提供了巨大帮助......

刘伯承通过一封简短的书信,揭示了陈志喜的真实背景。那么,陈志喜当年究竟为红军提供了怎样的援助,以至于刘伯承始终铭记在心?

【红军向大渡河进发,抵达四川冕宁】

1935年5月,中央红军顺利跨越金沙江,进入四川地界。在会理和西昌两地,红军成功击退了刘元棕率领的川军部队,从而暂时摆脱了国民党中央军的追捕。随后,红军迅速向冕宁方向推进。

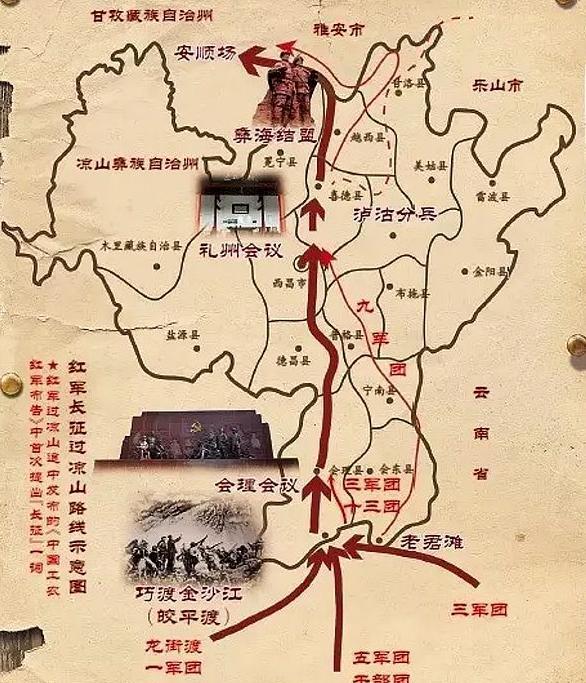

按照中央军委的安排,中央红军计划跨越宽阔的大渡河,与川北地区的红四方面军汇合。从冕宁出发,前往大渡河有两条可选路线:一条是沿着宁雅正道的大路,另一条则是穿越险峻山脉的偏僻小道。

宁雅正道作为一条宽敞的公路,非常适合大规模部队行进。然而,蒋介石同样注意到了这一点,他命令川军第20军军长杨森率领20万大军在此布防,试图利用这条大路对红军进行拦截。

还有一条路线是敌军没有设防的山间小道,从冕宁开始,经过大桥和托乌,最后到达安顺场,然后在那里强行渡过湍急的大渡河。然而,这条路线不仅地形险峻,还需要穿过彝族人民主要居住的凉山区域。

凉山彝族由于地理环境的封闭性,长期以来与外界少有往来,尤其与汉族交往甚少,历史上甚至爆发过冲突。清朝时期,清军与当地彝族进行了长达数年的战争,导致数万人伤亡。彝族虽顽强抵抗,但最终因首领被俘而被迫接受清朝统治。到了清末,太平天国将领石达开率军进入该地区,再次与彝族发生激烈冲突,造成超过两万人死伤。

这两场战役充分表明,彝族和汉族之间矛盾深重,冲突频发。彝族人勇猛善战,单纯依靠军事手段难以将其制服。

经过慎重考虑,毛主席和中央领导层最终选择了山路作为前往安顺场的路线。鉴于刘伯承曾在川军服役并熟悉四川地形,他被任命为先遣军司令,负责带领部队向冕宁推进。

在收到行动指令后,刘伯承与政委聂荣臻迅速组织部队向冕宁进发。他们抵达时,发现守城的敌军已经提前撤离,使得先遣部队未遭遇任何抵抗便顺利控制了冕宁。

【做彝族首领工作,找酒铺老板做向导】

红军攻下冕宁后,这只是战略计划的开端。下一步,他们需要安全穿越彝族地区。然而,冕宁是少数民族聚集地,当地居民对外来军队一向抱有敌意。在这种情况下,红军急需找到一位熟悉地形的向导,协助他们与彝族地方势力建立联系,确保顺利通过该区域。

在冕宁县,有位地下工作者陈野萍。了解到刘伯承的担忧后,他主动请缨,表示:“我认识一个非常适合为红军带路的人!”

陈野萍所提及的人物是陈志喜,他在冕宁大桥镇经营着一家酒铺。

陈志喜是湖南籍汉族人。清朝末年,他的父亲陈敬斋曾是石达开的侍卫,后随军流落至冕宁。石达开战败后,陈敬斋被当地一个显赫家族收留,并与徐宝珍结为夫妻。婚后,他们育有一子,即陈志喜。得益于家境殷实,陈志喜成年后在大桥镇开设了一家酒铺,开始经营小本生意。

陈志喜被称为"彝汉通",因为他不仅会说汉语和彝语,还非常熟悉彝族地区的情况。更重要的是,他的两个女儿分别嫁给了彝族两大头领罗洪作一和果基小叶丹的儿子。凭借这层姻亲关系,他能够直接与彝族首领沟通,这使他成为担任向导的理想人选。

冕宁地下组织的负责人陈野萍恰好与陈志喜住在同一片区域。陈野萍清楚陈志喜的底细,便向刘伯承立下军令状,表示有把握说服陈志喜为红军带路。

1935年5月20日早上,陈野萍来到酒铺找陈志喜,进门就直接说:“跟我走,我带你去见一位红军的领导!”

陈志喜得知红军已经抵达冕宁,并在那里组建了一支名为“冕宁抗捐军”的民兵队伍,他毫不犹豫地加入了其中。当得知红军领导要亲自接见他时,他内心难掩兴奋之情。

陈野萍直接对陈志喜说:“刘伯承,红军先遣队的指挥官,有事情要跟你谈。”

陈志喜对刘伯承在四川的声望有所耳闻。当陈野萍邀请他前往冕宁县城的红军司令部时,他毫不犹豫地答应了。

【秘密约会彝族两大首领,促成“彝海结盟”】

刘伯承亲切会见了陈志喜,直接提出请求:"志喜同志,希望你能协助我们与彝族同胞沟通,为红军顺利通过彝族地区提供帮助。"

陈志喜毫不犹豫地承担了这一重任。当晚,他向刘伯承和聂荣臻详细说明了彝区的文化传统以及当地彝族势力的分布情况。

陈志喜提到,冕宁地区主要有两支彝族力量,以大桥镇为界,分别由罗洪作一和果基小叶丹掌控。这两人都是他儿子的义父,只要他出面协调,问题就解决了一大半。刘伯承对此感到满意,决定先说服罗洪作一,确保红军顺利通过。

陈志喜迅速行动,将罗洪作一带到了红军指挥中心。刘伯承亲自安排了宴会,并向他表示:“我们红军的宗旨是联合各族民众,共同对抗国民党,确保彝族同胞享有美好的生活。”

刘伯承将十支步枪交给了罗洪作,并告诉他:"咱们红军就是为老百姓办事的。你把这些武器带回去,组织起队伍,好好对付国民党那帮反动派。"这番话表达了红军对人民群众的支持,同时也强调了武装斗争的重要性。刘伯承的举动不仅提供了实际的军事援助,更传递了革命斗争的决心和信念。

罗洪作一爽快地同意了让红军通过。按照彝族的传统,他和刘伯承结为异姓兄弟,并一起饮酒立誓。次日,红军顺利穿过罗洪作一的领地,未遇任何抵抗,抵达了彝海子附近,也就是小叶丹的地盘。

当红军抵达彝海地区,遭遇了小叶丹部属的拦截,对方率先开火,导致多名红军士兵受伤。刘伯承此前已明确指示:“穿越彝族聚居区,未经我和聂政委许可,任何人不得擅自开火。”由于这一严格命令,红军官兵在面临挑衅时只能选择克制,处境颇为被动。

关键时刻,陈志喜再次挺身而出,用彝语表达想见小叶丹的意愿。获得同意后,他带着红军准备的礼物,前往小叶丹家中拜访。

小叶丹望着眼前的金条和银元,满脸困惑地问道:“亲家,怎么是你亲自来了?难道你也加入了红军?”

陈志喜了解小叶丹的性格,知道他容易起疑心,于是直接了当地说:“红军只是路过,不会侵占你的领地。”接着,陈志喜详细地向小叶丹解释了红军的方针政策,还分享了自己亲眼目睹的情况。他提到红军在冕宁地区行动时,严厉打击地主豪强,公平分配土地,绝不拿群众一针一线,因此赢得了当地百姓的广泛赞誉。

陈志喜离开后,小叶丹心里仍有些忐忑,便找来巫师沙马尔格占卜。沙马尔格念诵一番后,对小叶丹说:“首领,卦象表明红军实力雄厚,我们最好不要与他们对抗,与他们交好才是明智之举。”

在小叶丹被说服后,次日他亲自前往与刘伯承会面。双方通过歃血仪式结为异姓兄弟,小叶丹同意让红军通过。

这便是历史上著名的“彝海结盟”事件。在陈志喜的协助下,红军成功穿越了彝族地区。作为红军的向导和沟通桥梁,陈志喜发挥了关键作用,他的贡献不可忽视。

【牺牲28年后,妻子写信求助刘伯承】

刘伯承在大桥镇期间,借住在陈野萍家中,与陈志喜相邻而居。陈志喜白天宰猪招待红军战士,夜晚则与刘伯承促膝长谈,两人建立了深厚的友情。刘伯承曾试图劝说陈志喜加入红军队伍,随军行动,但陈志喜婉拒道:“我是冕宁抗捐队的中队长,这里需要我,我不能离开。”

临别之际,刘伯承热泪盈眶,向陈志喜表达由衷的谢意。为了表示感激,他赠予陈志喜一面红旗,并拿出20块大洋作为报酬,以感谢他为红军提供酒肉。尽管陈志喜再三推辞,但最终还是收下了这笔钱。

红军渡过大渡河后,迅速向川北地区推进。但没过多久,陈志喜就遭到了国民党反动势力的疯狂报复。他的酒铺被彻底捣毁,敌人还张贴了通缉令要抓捕他。在这种情况下,陈志喜只好带着妻子徐宝珍逃离家乡,在外地四处漂泊。

1941年,陈志喜见局势稳定,便和妻子重返大桥镇,重新经营起酒铺。然而,到了1943年,他被当地一名保长告发,国民党警察再次追捕他。逃亡途中,陈志喜背部连中两弹,不幸身亡,年仅44岁。

另一方面,刘伯承一直铭记着陈志喜对革命事业的重大付出。1949年,当他带领第二野战军解放四川时,特意安排人员寻找陈志喜的下落,但最终未能找到任何线索。

1971年,距离陈志喜离世已有28年。由于他当年支援红军的行动缺乏证人,他的遗孀徐宝珍因此受到波及,被指责为“假称革命功臣的家属”。在当时的社会环境下,这一指控极为严重。面对困境,徐宝珍别无选择,只得向刘伯承元帅求助,希望能为自己和已故的丈夫澄清事实。

刘伯承得知陈志喜牺牲的消息后,心情沉重,随即向冕宁县委发函,证实陈志喜曾为红军担任向导。冕宁县委随后展开调查,最终查明了事实,认定陈志喜为革命事业作出了重要贡献。

1982年,刘伯承的儿子刘蒙来到冕宁,特意去探望了徐宝珍,亲切地称呼她为"婶婶"。与此同时,刘伯承的夫人汪荣华也通过书信与徐宝珍联系,并赠送了礼物。

1986年,刘伯承元帅去世,徐宝珍前往北京参加他的葬礼。葬礼结束后,汪荣华邀请她到家中做客。