2025 年 3 月 29 日晚,安徽铜陵德上高速发生的一场悲剧,彻底撕开了小米汽车 "智能驾驶" 的光鲜面纱。事故发生后,小米创始人雷军通过微博表达哀悼,并承诺 "全力配合调查",而截至目前,事故原因仍在调查中,涉事路段已重新开放,电子屏上 "慎用智能辅助驾驶" 的警示,成为这场悲剧最刺眼的注脚,小米汽车的质量问题也逐步浮出水面。

据消费保投诉平台及其他平台数据显示,小米 SU7 的质量问题并非孤例,自 2024 年 4 月交付以来,涉及小米 SU7 的投诉已超过 2000 条,覆盖智能驾驶、车机系统、售后服务三大核心领域。

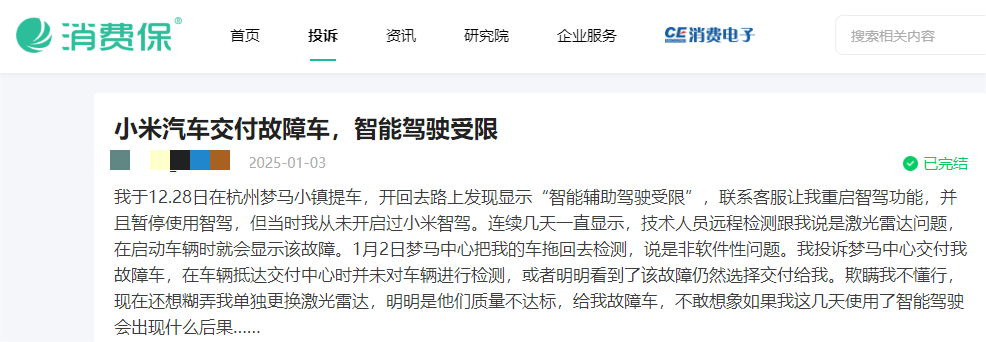

交付即故障:

激光雷达成 "定时炸弹"?

杭州车主张先生 2024 年 12 月 28 日提车当天,车辆便显示 "智能辅助驾驶受限"。技术人员远程检测后确认是激光雷达硬件故障,但小米交付中心仍坚持交付故障车,事后仅提出更换部件而非换车。这与 2024 年 11 月小米 SU7 标准版因软件问题召回 30931 辆的事件如出一辙——那次召回中,小米仅通过 OTA 升级,未对硬件缺陷进行彻底排查。

360 度影像 "睁眼说瞎话"

深圳车主侯先生 2024 年 12 月 15 日遭遇离奇事故:车机系统显示与前车有 "安全距离",实际转向时右前车灯直接剐蹭。事后小米售后拒绝担责,工作人员甚至嘲讽 "为什么要相信车的 360 度影像"。

这种 "系统误导 +售后甩锅" 的处理模式,与 2024 年 5 月佛山车主聂先生的遭遇如出一辙 —— 其 SU7 Max 在高速上两次智驾失灵,小米最终以回购车辆处理。

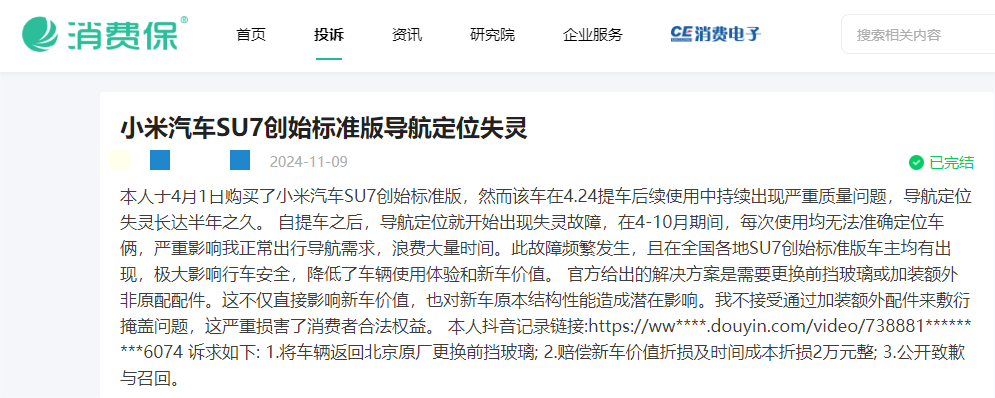

导航定位 "集体失明"

车主林先生自 2024 年 4 月提车起,遭遇长达半年的导航定位失灵。官方解决方案竟是 "更换前挡玻璃或加装配件",这与 2024 年 4 月重庆车主陈女士的遭遇完全一致 —— 其车辆 GPS 定位多次失灵,小米售后仅以 "属个例" 回应。

更令人担忧的是,这类问题在全国范围内持续发酵,抖音平台相关投诉视频播放量已突破千万次。

售后困局:

33 家网点如何支撑 18 万辆交付?

随着销量激增,小米汽车的售后服务网络暴露出严重短板。截至 2025 年 3 月,小米在全国仅设立 33 家服务中心,而交付量已达 18 万辆。这种 "重销售轻售后" 的策略,导致车主陷入 "修车难、维权更难" 的困境。

如排队"抢号":上海车主维修需排队半个月,凌晨 12 点抢号堪比 "挂名医";跨城修车:湖北车主换尾灯需往返 700 公里,小米仅提供单程拖车服务;配件垄断:非官方渠道维修将失去质保,而官方配件价格是市场价的 3 倍。

更令人诟病的是,小米售后在处理投诉时采取 "甩锅三连":线上推线下、线下推总部、总部推车主。深圳车主侯祥的遭遇颇具代表性:线上客服要求 "上传日志",线下门店直接宣称 "后台看过没问题",最终皮球踢回车主。

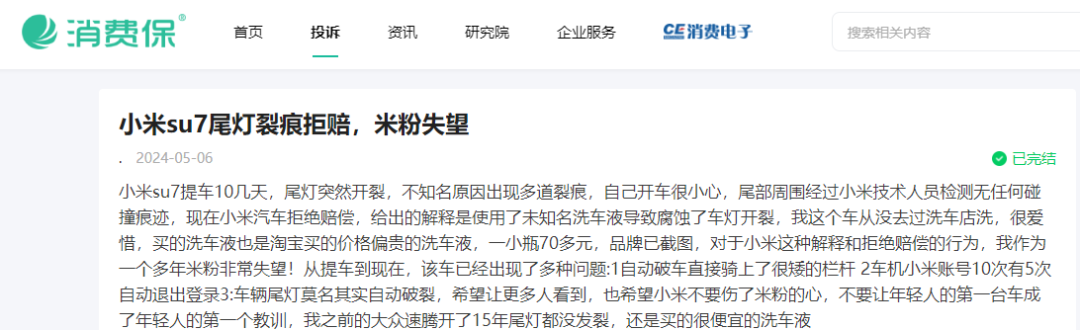

米粉之殇:从 "信仰充值" 到集体诉讼

小米 SU7 的质量危机,正在瓦解 "米粉" 群体的信任基石。多位车主在投诉中强调自己 "多年米粉" 的身份,却遭遇 "年轻人的第一台车成了第一个教训"。这种情感“背叛”,在徐先生的投诉中体现得淋漓尽致。

"我之前的大众速腾开了 15 年尾灯都没裂,小米 SU7 提车 10 天就自动开裂。他们说是洗车液腐蚀,但我用的是 70 元一瓶的高价产品。更心寒的是,车机账号频繁退出、自动泊车骑上栏杆,这些问题他们都装聋作哑。"小米也做出回应。

行业警示

智能驾驶不能沦为 "数字游戏"

小米 SU7 的危机,折射出中国智能汽车行业的深层矛盾。

技术激进与安全保守的失衡:车企为抢占市场,盲目宣传智驾功能,却忽视基础质量管控。

销量狂奔与售后滞后的脱节:小米 2025 年计划交付 35 万辆,但服务网点扩张速度不足销量增速的 1/10。

用户信任与商业利益的博弈:当 "米粉" 发现自己成为 "测试员",品牌忠诚度将荡然无存。

这场危机的核心,是小米在 "互联网思维" 与 "汽车工业规律" 之间的迷失。智能驾驶不是 APP 迭代,而是人命关天的系统工程。若不能从根本上扭转 "重营销、轻质量" 的发展模式,"国货之光" 终将沦为 "驾驶之殇"。

同样的智驾事故,小米直接火化,,问界的减速活下来了,没有任何智驾能够保证百分百不出事,但是不要让人觉得智驾等于智障,更不要觉得自己不行是行业不行的问题

刹车系统不行[加油][加油][加油]

罗织罪名,不怀好意。

宁愿买比亚迪都不买小米

又不是不能用[笑着哭]