【前言】

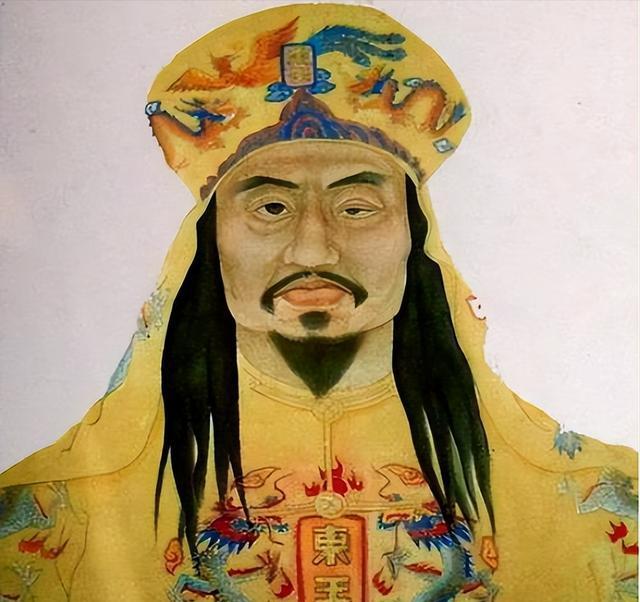

杨秀清在太平天国的发展过程中扮演了至关重要的角色,堪称初期阶段的支柱性人物。他不仅稳固了太平天国的根基,还成功引领其进入了一个繁荣复兴的阶段。在他的领导下,太平天国实现了显著的进步与壮大,成为当时不可忽视的力量。

杨秀清的结局令人感叹,他的去世标志着太平天国的衰落。尽管韦昌辉是直接行凶者,但关于杨秀清之死的讨论从未停止。赖汉英作为太平天国的幸存者,在晚年揭示了事件的内幕。

【一、真正死因】

杨秀清去世后,石开达离开了太平天国。尽管洪秀全多次试图劝他回归,但石开达始终拒绝。面对这种局面,太平天国陷入了缺乏将领的困境。迫于无奈,洪秀全只能紧急召回李秀成,让他负责保卫天京。

此时的太平天国已经陷入绝境,毫无挽回的余地。面对湘军的猛烈攻势,太平军节节败退。更为关键的是,洪秀全的去世让局势雪上加霜。然而,正是他此前的错误决策,坚持死守而不愿暂时撤退以图日后反击,加速了太平天国的覆灭。

在天京城内粮草耗尽后,太平天国最终被攻陷,这场持续多年的农民起义就此画上句号。清政府对待太平天国极为严厉,参与起义的主要将领无一幸免,全部遭到处决。对于清廷而言,太平天国不仅消耗了大量资源,更耗费了漫长的时间,因此他们对这场运动深恶痛绝。

尽管清剿行动极为彻底,但仍有一人成功逃脱,他就是洪秀全的妻弟赖汉英。赖汉英与洪秀全截然不同,早在杨秀清去世时,他就敏锐地察觉到太平天国的衰败之势。然而,当时的复杂局势使他无法立即抽身离去。

清军围攻天京时,赖汉英意识到形势不妙,他明白一旦落入清军之手必死无疑。城破之际,他毫不犹豫地选择了逃跑。清军自然不会轻易放过他,紧追不舍。为了摆脱追兵,赖汉英不得不从高处跳下,虽然成功脱险,但为此失去了一只脚。

相较于生死,脚伤算不了什么。成功逃脱后,赖汉英始终谨慎行事,不敢暴露行踪。经过多年的辗转,他终于在19世纪初从香港返回故土,这符合中国人传统的落叶归根观念。

返乡三年后,这位将领在家中安然离世,成为当时唯一得以善终的军事统帅。在家乡生活期间,他曾谈及往事,并揭开了尘封多年的真相——杨秀清死亡的真正原因。

杨秀清的死并非洪秀全与韦昌辉共同策划的结果,而是韦昌辉独自伪造洪秀全的命令将其杀害。这两人之间本就存在个人矛盾,韦昌辉借此机会除掉了杨秀清。

赖汉英在太平天国中地位显赫,因此他对内部事务有着相当的了解。当时杨秀清与不少同僚之间存在摩擦,但大多数人都没有像韦昌辉那样斤斤计较。韦昌辉之所以加入太平天国,很大程度上是出于个人复仇的目的。

杨秀清的个性无疑是导致后来一系列不幸事件的关键因素。他的性格特点在很大程度上促成了最终的悲剧结局。

【二、性格原因】

杨秀清在太平天国初期发挥了关键作用,可以说他的努力直接推动了运动的成功。然而,正是这些显著的成就让他逐渐变得自大,最终影响了他在组织中的地位。

洪秀全最初对杨秀清极为倚重,几乎将核心权力全部托付给他。然而,从现在的角度来看,这种做法其实埋下了不少问题。因为权力对人有着天然的吸引力,很少有人能真正抵御它的诱惑。

太平天国本质上是一场农民起义,这种起义本身存在一定的局限性。农民起义的参与者之间并非严格的上下级关系,而是相对平等的状态。因此,起义成员对领袖的态度与封建王朝中大不相同,缺乏那种根深蒂固的尊崇与服从。这种平等关系削弱了领袖的权威,使得整个运动缺乏强有力的统一指挥。

随着权力的逐步扩大,杨秀清的野心也随之膨胀。纵观历史上的农民起义,不难发现一个普遍现象:这些起义者往往能在艰难时期团结一致,但一旦取得初步成功,内部矛盾便开始显现,难以共享胜利果实。

随着太平天国势力的扩张,内部矛盾逐渐显现。杨秀清作为核心人物,对洪秀全的领导地位产生了质疑。他认为自己为太平天国的建立立下了汗马功劳,不甘心屈居于洪秀全之下。这种不满情绪日益滋长,使得两人之间的关系愈发紧张。杨秀清开始思考:既然自己为这个政权付出了如此多,为何还要听从洪秀全的指挥?这种心态的变化,预示着太平天国内部即将面临严重的权力斗争。

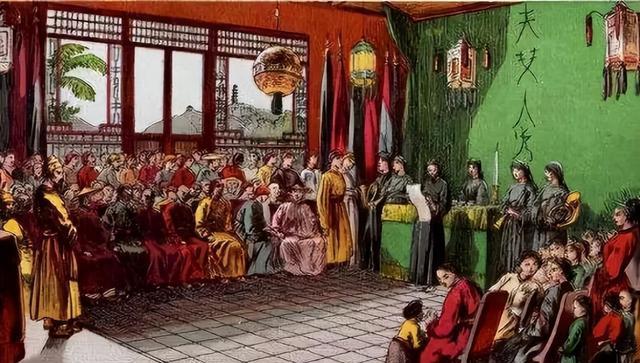

洪秀全在南京定都后,心态发生了显著变化。他开始以皇帝自居,这一身份转变直接影响了与几位王爷的关系。原本的兄弟情谊被君臣之分取代,这种改变让杨秀清感到更加不满,进一步加剧了内部的矛盾。

洪秀全认可杨秀清的才干,因此授予他特殊待遇,例如免除跪拜礼节。然而,两人内心都暗藏不满,只是表面维持着和谐关系。

洪秀全和杨秀清关系破裂的关键转折点是"封万岁"事件。面对杨秀清的要求,洪秀全被迫同意,但这直接导致他对杨秀清的态度发生根本转变。曾经的信任荡然无存,取而代之的是日益加深的猜忌和反感。这件事成为两人关系恶化的导火索,使得洪秀全对杨秀清产生了强烈的戒备心理。

杨秀清这个人,被成功和权力迷得找不着北。他做事全凭自己高兴,根本不管规矩。在太平天国里,他从来不讲公平公正,总是带着个人情绪处理事情。仗着自己手上有权,他想整谁就整谁,看谁不顺眼就排挤谁。这么一来,他自然把其他将领都得罪光了。

杨秀清执法极其严厉。太平天国建都后颁布了诸多法规和惩处条例,而杨秀清在执行这些规定时表现得尤为严苛。他处理的案件,处罚程度从简单的砍头到残酷的车裂不等,手段相当冷酷。

洪秀全并非迟钝之人,他深知权力场上容不下两个霸主。当杨秀清的势力逐渐渗透到自己的地盘时,他自然不会无动于衷。洪秀全清楚,如果任由杨秀清继续扩张,自己的地位将岌岌可危。因此,他必须采取行动,以维护自身的权威和利益。这种局面下,双方的对立已不可避免,洪秀全显然不会坐以待毙。

杨秀清去世后,很多人怀疑是洪秀全下的手。但实际上,韦昌辉对杨秀清的怨恨比洪秀全更深。

【三、天京之变】

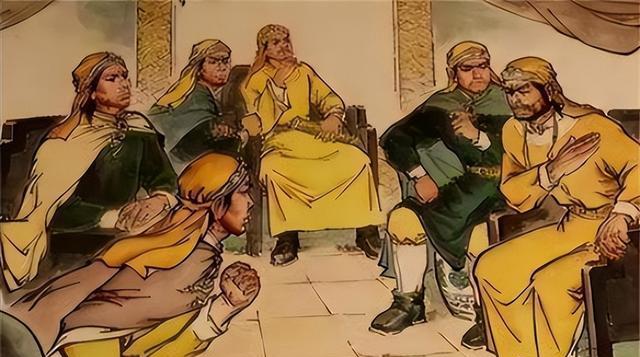

韦昌辉性格刚烈,对清廷深恶痛绝,这正是他投身太平天国的主要原因。在太平天国中,凭借军功,他获得了洪秀全册封的王位。然而,令他始料未及的是,即便身居高位,仍屡遭杨秀清的轻蔑与责难,这令韦昌辉难以忍受。

由于船只问题引发的冲突让杨秀清极为愤怒,他认为责任全在韦昌辉身上。杨秀清不仅冲到韦昌辉家中大闹,还在众人面前对韦昌辉动手,完全不顾及他的身份和颜面。要知道,韦昌辉可是洪秀全亲自册封的王爵,地位显赫。

不仅如此,杨秀清对待韦昌辉的态度极为恶劣,常常因为微不足道的事情对他大打出手。更为严重的是,韦昌辉的兄长仅仅因为与杨秀清妻弟争夺房产,就被杨秀清以不敬天朝、狂妄自大的罪名处死。

韦昌辉亲眼目睹了一场极其残酷的刑罚——五马分尸,这一场景深深印刻在他的脑海中。正是这次经历,让他对杨秀清产生了强烈的仇恨。

韦昌辉内心一直盘算着如何实施报复,没过多久,他便策划并发动了著名的“天京事变”。

【结语】

杨秀清的失败,很大程度上源于他过于自负的性格。这种态度不仅影响了他的决策,也反映了当时农民起义存在的普遍问题。农民起义虽然声势浩大,但由于领导者缺乏远见和战略眼光,往往难以取得最终胜利。杨秀清的例子正好说明了这一点,他的自大导致了最终的悲剧,也让我们看到了农民起义的先天不足。这种局限性不仅体现在个人层面,更反映了整个运动的缺陷。通过杨秀清的经历,我们可以更清楚地认识到农民起义的弱点,以及领导者个人性格对历史进程的重要影响。

纵观历史上的农民起义,大多难逃内部分裂的宿命。从陈胜、吴广揭竿而起,到李自成率众反明,这些起义运动最终都因内部矛盾而走向衰败。起义初期,农民军往往能团结一致对抗压迫,但随着规模扩大,领导层之间的权力斗争、利益分配不均等问题逐渐显现。陈胜称王后,内部将领互相猜忌;李自成攻占北京后,部下争权夺利,军纪涣散。这些内部分裂直接削弱了起义军的战斗力,成为其失败的关键因素。农民起义的兴衰历程,印证了内部团结对革命运动的重要性。