归琪先生提供了本文介绍的插图版本

在此文之前,笔者介绍《钢铁是怎样炼成的》苏联版插图的画家,已达28位。

我查了一下,介绍第一位画家的文章,发布于2024年10年4日,相距今天已有大半年时间。

今天,一位网友在我的最近一篇的文章下面留言如下:

——作者是研究《钢》插图国内第一家了!要是这个专业有教授职位,你当之无愧!——

这里,笔者出一个测试题,各位看官,您认为这位网友是赞扬我,还是寒碜我?

可能我给人的印象,有一点傻,读不懂跟贴中的意思,在之前的一个回贴中,这位网友揭了我的老底,说我过去在“西祠胡同”的时候,就喜欢胡说八道,但这位网友也指出了我的危害性较小,他认为:“他反正没有流量,没有必要生气了。”

我当时还反驳了一下他,说:“那我有流量,你就可以生气了吗?”

我刚才去找了一下他揭我老底的旧贴,已经被他删除了,只剩下皮里阳秋的贴子还保留下来。

这里,笔者也借此思考一下,我写这个探访《钢铁是怎样炼成的》插图的文章有啥意义?

其实,我知道没有意义,但我还是做了,因为我觉得这个没有意义的事情,没有人在做,至少我能找到一个不会重复别人的发言空间。

最初的动机,也是想解开一个谜,就是我们小时候熟悉的苏联版插图的画家究竟是谁?现在俄罗斯出版的这本小说,是不是还使用这套插图?

这么一查考,才发现,苏联时代曾经出过数量惊人的《钢铁是怎样炼成的》版本,相应的是插图也是相当丰富。

我同样惊讶地发现,目前俄罗斯版《钢铁是怎样炼成的》里的插图,并不是我们曾经司空见惯过的那套插图,而流行其它版本。

这样,一下子就在我的眼前凸现出《钢铁是怎样炼成的》的几个版本的插图,而在国内的网站与媒体中,至多介绍过三四种插图,其它的插图,都闻所未闻,见所未见。

于是,我就开始了把苏联版小说里的插图介绍到国内的念头,并付诸行动,这多少也是出于填补我的公号的内容空缺而做出的功利行为。

但是介绍到十多位插图画家的时候,就发现深挖不下去了,因为俄罗斯网站上对早期的小说插图,也鲜有介绍。于是,这个《钢铁是怎样炼成的》小说插图系列就也停下来了。

就在这个系列进入寻访“深水区”的时候,上海的收藏家归琪私信联系了我,开始时,我并不知道他在收藏家的鼎鼎大名,在了解他的收藏影响力之后,我感到十分荣幸。

归琪先生的专题收藏

因为之前我介绍《钢铁是怎样炼成的》插图的时候,更像是一个自说自话的独行者,身边空无一人,没人给予一点指导与援手,归琪先生毫不吝啬地拿出他的《钢铁是怎样炼成的》藏品,使我“冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇”的探访,顿时如同“银瓶乍破水浆迸”一般地又可以一泻千里了。

归琪先生拿出他“藏在深闺人未识”的《钢铁是怎样炼成的》各种版本图书,也使我们得以看清《钢铁是怎样炼成的》在进入中国的时候,各种插图的翩跹舞姿是如何相伴共生着这部小说的思想节奏,是如何为这部小说的精神丰采添加形象的助力。

这样,不知不觉之间,《钢铁是怎样炼成的》插图系列已经展览了28位神采各异的画家作品了。

与莫斯科的奥斯特洛夫斯基博物馆统计的33种插图版本,已经只剩下最后一公里了。我们可以看到,仅仅是苏联的《钢铁是怎样炼成的》插图,就不止33种。再加上其它国家的译本,还有我们中国的译本,《钢铁是怎样炼成的》的插图是一个非常惊人的庞大家族,甚至我们可以夸张地说,这或许是世界上插图最多的一部小说。

索契的作者博物馆里的中文书籍

当然,本文文首的那位网友的留言,反讽的意思是很明显的,那就是世界上没有一个专门研究《钢铁是怎样炼成的》插图的专业,所以,他讽刺笔者永远得不到这一专业的褒奖。

我依然不想标榜自己这一探访的意义所在,人生的很多事情,用意义去标签它,会走向虚无与终极主义。

而在终极面前,所有的意义,都无意义。

而灭霸式的终极处置,很大程度上会扑灭我们去追寻现实中的价值努力。

规避终极,注重当下,也许这就是意义的真谛吧。

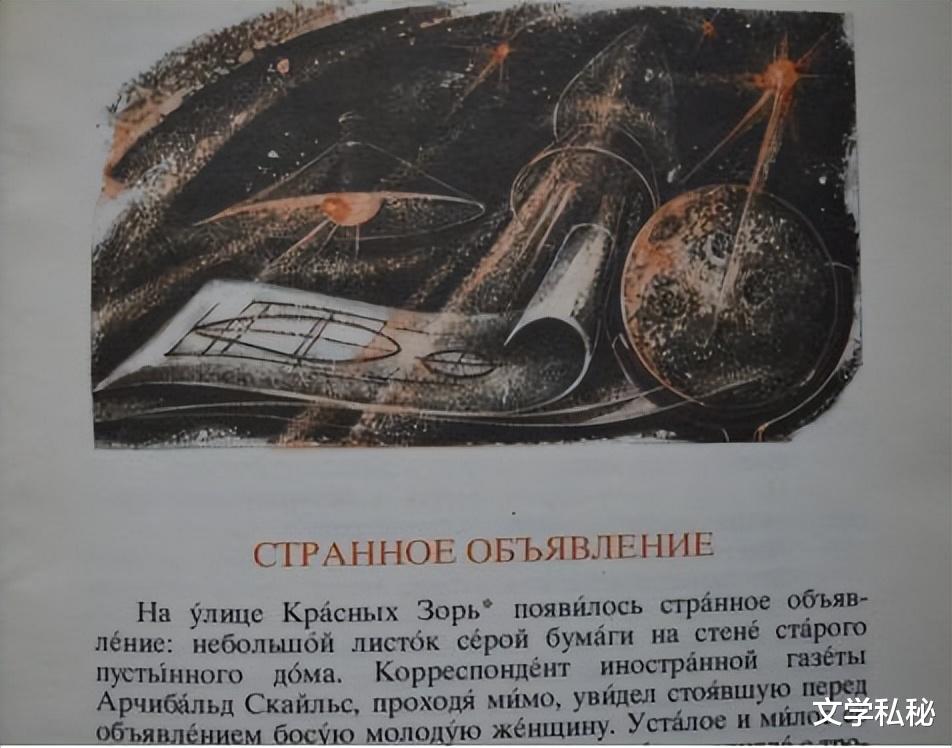

索契的博物馆里珍藏的小说插图

好了,闲言少叙,进入正题。按顺序,今天介绍第29种《钢铁是怎样炼成的》插图。

今天介绍的《钢铁是怎样炼成的》插图版本,再次感谢归琪先生提供了原图。

这是1969年“青年近卫军”出版社出版的《钢铁是怎样炼成的》版本,书中版权页标注的画家名为:В. Былинкина,全名为:Виктор Александрович Былинкин,译成中文名为:维克多·亚历山德罗维奇·贝林金,生于1943年,逝于2008年,享年65岁。

注意一下这个版本的插图,它并不是对小说里的场景与情境的形象再现,而是抽象出小说里的精神内质,构成了画面的主体。

四幅插图里,我们可以看出,它叠印着小说里的人物在不同的时间段里所担负的精神喻义,那就是小说第一部里的战争主题与第二部的建设主题。

《钢铁是怎样炼成的》的前后两部的时空,是尖锐对立的,但是两个不同的时段,同一个人物——保尔,适应着时代的需要,从战争的参与者到和平的建设者,实现了这两者之间的无缝衔接,可以看出,小说里的人物,永远站在时代的前端,适应着时代的需要,听从于时代的安排,去挑起那个时代最需要的担当与职责。

贝林金的插图版本,就体现了画家这样的理念。

贝林金在构图上,采用了剪纸风格,画面带有复刻性与写意感,使得这一套插图,也走出了新意。

我们看一下贝林金的个人简历:

1943年10月17日,出生于伊万诺沃市一个钢琴调音师家庭。毕业于儿童美术学校进入伊万诺沃美术专科学校就读。学生时代即加入苏联记者协会,并受委托为奥斯特洛夫斯基小说《钢铁是怎样炼成的》绘制插图。曾与《文学俄罗斯》《舞台与马戏》《接班人》《青春》等多家莫斯科杂志社合作。

1972年与妻子结婚,育有女儿塔季扬娜。家庭主题后来贯穿于其众多油画作品与书籍插画创作中。

自1974年起定居莫斯科州波多利斯克附近的克利莫夫斯克市,持续为首都多家出版社工作。其参与装帧设计的惠特曼诗集《草叶集》在苏美两国文艺界引发强烈反响,该作品讴歌了人与自然交融共生的理念。

2008年4月7日在克利莫夫斯克逝世,安葬于莫斯科。

我们看看贝林金的其它的插图:

1971年,为《爱电》绘制插图:

1982年,为《草叶集》绘制插图:

1987年,为阿·托尔斯泰《艾丽塔》绘制插图:

下面是为《侦探格德·纽奎斯特》绘制的插图:

贝林金的这版《钢铁是怎样炼成的》插图,可以说是我们目前介绍过的同类作品中,最远离小说里的现实场景的,它完全是小说里的整体氛围的抽象提炼,表达了小说主人公在不同时空中的精神状态,虽然它在情境提供上没有多少发掘,但富有造型意蕴的插图,却似乎能够在摆脱小说里的具体情境之后,而给我们一种精神的具象演绎。

这就是这一版插图给我们的启迪吧。