1941年,一个深秋的日子,顾传玠在上海一道紧闭的门前,声嘶力竭地呼喊,要求对方归还他的女儿。门后的沉默和周围邻居好奇的窥视,只能加深他的孤独与无助。这背后是一个父亲的愤怒与无助,而是隐藏了一段错综复杂的情感与命运的交织。究竟是什么导致了这一悲剧的发生?下面小史就带大家一起了解一下。

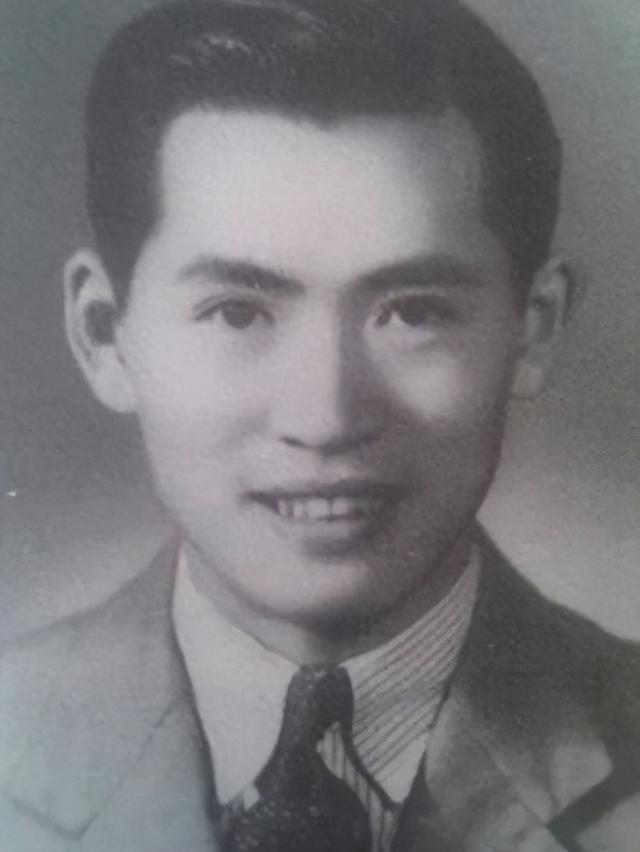

顾传玠

张元和出生于1907年,作为家中的长女,她享受了家族中特有的优待。她的童年充斥着奶奶刘老夫人的宠溺,因为刘老夫人坚信,能生女的儿媳也必能生子,这使得元和自小就被捧在手心里养大。她的日常生活中围绕着奶奶的私房菜,这是她的妹妹们未曾有过的奢侈。

尤其与她相比,四妹充和的命运更显坎坷。充和一出生便因性别而让家人失望,被送往合肥由叔祖母抚养,从未享受过来自长辈的直接关爱。元和的生活似乎一帆风顺,备受家人和亲戚的赞誉,她是众人眼中的明珠。

1921年,她的母亲陆英因一次简单的拔牙手术不幸引发败血症而去世,元和时年仅14岁,这件事对她的打击极大。陆英去世前对家中的保姆们交代,每人赠与200银元,委托她们无论如何都要将孩子们抚养至18岁。

张家四姐妹

在陆英离世后不久,元和的父亲张冀牖再娶了乐益女中的教师韦均一,并让她担任了校长职位。韦均一的堂姐,即后来的电影明星上官云珠,也曾在这所学校求学,原因正是为了投靠她的堂姐。这段关系也为学校带来了一些名气。

新任校长韦均一虽有其能力,但她的一些做法,如无视孩子们的反对,将陆英遗照全部焚毁,极大地触怒了元和和她的兄弟姐妹们。这种做法在家中引发了极大的争议,尤其是元和,她感到这是对母亲记忆的一种亵渎。

在这种家庭背景下,元和和她的妹妹们在乐益女中读书,而当时的舍监凌海霞对张家的女儿们格外关照。凌海霞对元和的关心超越了普通师生的界限,为元和提供了一个情感上的依托。但这种过度的关注最终引起了校园内外的非议。韦均一得知后迅速解雇了凌海霞,元和虽然心中不快,却也无力改变。

顾传玠(中)剧照

1927年,面对家中的经济实力,元和本无需担心学费问题,却意外地遭到继母的反对她继续升学。这一决定激起了二妹允和的强烈不满,她甚至在学校门口举行抗议,公开质疑韦均一的决定。事件最终以元和成功进入上海大夏大学文学院而告终。

在1929年,张元和与她的妹妹张允和一同进入了上海的光华大学,她们在校期间发起并成立了一支昆曲爱好者小组,力邀当时的知名学者童伯章教授加入,为她们深入解析昆曲的艺术魅力。

张元和从小便受到良好的文化熏陶,她在童伯章的指导下,对昆曲的理解和表演技艺有了显著的提升。她与妹妹及几位同样热爱昆曲的同学,一次冲动的行为——给她们敬仰的昆曲演员顾传玠写信,邀请他表演经典剧目《拾画叫画》,意外地得到了他的积极回应。

张武龄

顾传玠的答复给张元和和她的同学们带来了惊喜,也激发了她们对传统艺术的进一步热情。在顾传玠的演出当天,张元和与同学们特地组织了一支小队,邀请几位男生同行,确保一行人安全抵达剧场。这场演出加深了她们对昆曲艺术的欣赏,让张元和有机会更频繁地走进剧场,观赏顾传玠的表演,逐渐在她的心中培养出了深厚的情感。

这段由一封信开始的缘分,最终促成了张元和与顾传玠之间的罕见而美好的联系。她们的交往逐步从艺术赏析扩展到了个人情感的交流,为两人日后的婚姻埋下了爱情的种子,也成为了社会中一个广为流传的佳话。

女性间的友情往往深厚而细腻,但凌海霞对张元和的照料显然深入到了难以理解的程度。张元和曾因患病卧床,凌海霞听闻后便立刻向学校请假,日夜守护在张元和的床边,为她调制汤药,细心照料每一个小细节。

上大学时期的张元和

凌海霞的这份关心,让张元和的妹妹们十分羡慕,她们公然赞叹凌海霞的关心超过了亲姐姐,而张元和对此总是报以微笑。那段时间凌海霞的出现对张元和来说是一份难得的幸运。

她们在校园中手牵手,无所顾忌,但这种亲密无间的行为很快引起了一些人的非议,他们甚至向校长韦均一告发。韦均一本就容易受人影响,这让她抓住了机会,最终导致凌海霞被迫离开学校。

张元和无法挽留凌海霞,心中充满了痛楚。她决定转学远赴南京继续她的学业。而凌海霞回到家乡,凭借家族的支持成立了海霞中学,担任校长,全心投入到教育事业中。

光华大学时期的张允和

在张元和的大学生涯中,凌海霞依旧关注着她的生活,并在她毕业后引她入学校工作,在张元和1931至1935年间,凌海霞对她的生活进行了严格的控制,对所有试图接近张元和的追求者都进行了严厉的阻挠。她对所有男性都持批评态度,坚信没有人配得上她所珍视的张元和。

当帅气的顾传玠出现,并真正赢得了张元和的心时,凌海霞的敌意达到了顶点。她极不情愿地接受了张元和与顾传玠的婚姻,但内心的怨恨却越来越深。张家的四姐妹中,凌海霞尤其难以接受张元和投入另一男子怀抱的事实。在她眼中,那个曾经无时无刻不在自己身边的可爱女孩,现在却永远失去了。

1935年,张元和以照顾妹妹为由离开了凌海霞。不久后她在苏州与前上海名角顾传玠结婚,这段婚姻在当时成为热门话题。婚后不久,张元和遭遇了流产的不幸,1940年张元和在健康状况不佳的情况下生下了女儿珏儿。

张元和(右)和张允和(左)

然而凌海霞突然拜访却引发了一系列未曾预料的事件,她看到张元和身体虚弱,便主动提出帮忙照顾小珏几天。顾传玠初时并未对此表示担忧,但凌海霞却未按约定归还孩子,并且让小珏称呼自己为“爹爹”。

顾传玠对此感到极度愤怒,但张元和却出乎意料地平静,她对顾传玠说:“就当是为海霞姐姐做的一份大礼吧。”而顾传玠虽然心中不忍,但在询问了继母的意见后,也只得无奈接受。继母的回应是:“孩子迟早是要嫁人的,跟随凌海霞姓凌,生活也未尝不可。”

这段时间顾传玠的内心充满了无奈与矛盾。幸运的是,后来张元和为他生了一个儿子,这才稍微缓解了他的心情。到了1949年,顾传玠全家计划离开大陆,他还是念念不忘未能与女儿团聚,特地为凌海霞和珏儿买了船票,希望她们能一同离开。但凌海霞拒绝了这个提议,顾传玠带着遗憾离开了。

张元和与顾传玠

虽然顾传玠自昆剧舞台告别后,他再未公开演出,但他依旧在私下里对昆曲充满热情,不时在亲友聚会中表演,保持着对这门艺术形式的热爱。他与张元和的婚姻,更像是基于对昆曲的共同热爱而结成的深厚友谊,而不仅仅是传统意义上的爱情。

甚至他们的小妹也常说:“除了昆曲,他俩似乎没有别的共同语言。”这句话虽显夸张,但足以说明二人关系的特殊性。顾传玠尝试过多种职业——从股票交易到烟草贸易,再到各种投资和商业活动,尽管这些尝试未能让他积累巨额财富,但足以维持他们的生活。

对于他彻底告别舞台的原因,他曾在1938年接受《画星》采访时明言,虽然昆曲是他的爱好,他也确信自己在舞台上的表现远胜其他职业,但他的世界观催促他寻求更广阔的天地,以适应现代社会的需求。

张元和

多年后张元和与顾传玠尝试多次与凌海霞联系,希望能见到女儿,但始终未获回应。顾传玠于1965年逝世,留下张元和孤身前往美国定居。在美国的岁月里,张元和持续致力于昆曲的推广和教学,不遗余力地传播这门古老艺术。

1986年,当她已年近八十时,她特意返回中国,参加了汤显祖的纪念活动,并在活动中穿上戏服,与妹妹充和共同演绎了《牡丹亭》。这次表演是对自己艺术生涯的回顾,也是对昆曲深情的告白。

她与凌海霞的过往及她名为“凌宏”的女儿最终重归于好,尽管当年的纠葛一度看似无法弥补,但时间最终抚平了所有的创伤。她的女儿在31年后与她重聚,成为她晚年生活中的一大慰藉。

四姐妹与父亲张武龄

张充和常言:“服饰珠宝不可贪,唯有笔墨不可舍。”她深知书法在节省墨水上的小窍门,于是在那些艰难岁月里,她更多地练习小楷。战争结束后,张充和与丈夫傅汉思远赴美国。

在异国他乡,她把中国书法的精神传授给耶鲁大学的学生,更是以书法为桥梁,讲述中国文化的深厚与美丽。她在课堂上常开玩笑说,书法是“绘画的一种”,鼓励学生们在每一笔一划中寻找中文的艺术之美。除此之外张充和还把昆曲带到了课堂之外,教学生们感受那曼妙的唱腔和优雅的舞姿。她夫妇俩在大洋彼岸用自己的方式传播着对国学的热爱。

1979年,张充和回到了她魂牵梦萦的祖国,虽然时过境迁,但她依旧光彩照人。她的水墨画和即兴诗作,不仅自成一派,更成为文化展览的亮点,被视为珍品,其诗集也被众多文人墨客传颂。

张元和与顾传玠结婚照

她被誉为“国学大家”,她的书法被称作“当代小楷第一人”。对此张充和只是微笑回应:“我只是在生活中寻找乐趣。”晚年的张充和曾作《游倦诗》:“游倦仍归天一方,松鼠轻点头,松球满地,借你清阴一霎凉。”她的生活哲学从这简单的几行中可见一斑。张大千为她画的肖像中,她被描绘为一个步履轻盈,从容自如的女子,仿佛她的整个生命都是一场优雅的舞蹈。

她的存在,让人再次相信了亦舒所说的:“做人,最重要的是保持姿态。”在张充和看来,一个人的生活,无论外界如何波澜,都应该是自己内心深处最真实的写照。

选择爱情,她是清醒而坚定;面对孤独,她是独立而从容;对待生活,她总是心怀诗意和热爱。她用自己的方式诠释了什么是真正的生活态度。她在《桃花鱼》中写道:“愿为波底蝶,随意到天涯。”这是她对自由的向往,也是她给予后人的启示——静下心来,做出最适合自己的选择,然后坚定地走自己热爱的路。这样,即使岁月流逝,人生也能如诗如画,美丽动人。

张元和

张元和于2003年在美国去世,享年96岁。她的一生充满了对昆曲的热爱和对家庭的责任感。张家四姐妹平均寿命达到95岁,她们的生活显然体现了一种积极的生活态度和心态,正如她们生活的写照:“人生过的是心情,生活活的是心态”,她们用自己的方式诠释了长寿与幸福的秘诀。