新中国成立之初,国家急需人才重建百废待兴的社会。在此背景下各民主党派人士受邀加入政府,共同参政议政。章士钊便是其中一位,被邀请参加了第一届政协会议,并当选为委员。在他带来的名单中,有一位特别的人物——张申府。张申府曾是共产党的创始人之一,也曾是毛主席的上级。他们的关系如何,又将如何影响张申府的命运,下面小史就带大家一起了解一下。

张申府

1893年张申府,出生于河北省献县,他原名张崧年,从小就展现出了过人的学识和对哲学的热爱。在顺天高等学堂期间,他与梁簌溟和郭晓峰是同学,还形成了深厚的友谊,常常一起讨论时事和学术问题。

1913年,张申府凭借卓越的学业成绩考入了北京大学。他最初在文学院短暂学习哲学,那仅仅两个月的哲学课程深深影响了他,之后他选择了数学系进行深造。这段时间,他深入研究了伯特兰·罗素的哲学和数学理论,甚至将罗素的思想引进中国,他亲自翻译了罗素的名字和作品,使中国学界首次系统地接触到了西方逻辑和哲学。

北大毕业后,张申府没有离开学术界,而是选择留校任教。他主要教授的是数学和逻辑两门课程。在教学期间,他的教室常常是讨论最激烈的场所,他那种对知识的渴望和对学生的热情激发了无数青年的思想。

毛主席

1917年,张申府留校成为助教,在北京大学任教。通过同学郭晓峰的介绍,他认识了当时担任图书馆馆长的李大钊。由于陈独秀频繁访问李大钊,张申府逐渐与陈独秀建立了联系和友谊。

1918年,毛主席抵达北京大学,他当时参与组织学生到法国勤工俭学,并在图书馆工作期间结识了张申府。在中华人民共和国成立后,毛主席与人提及早年的经历时,常带着幽默感回忆说:“我以前的上司,就是张申府。”

毛主席对张申府的认真和严格印象深刻,尤其是那次让他重新整理一整堆图书借阅卡片的事件,毛主席时常提及这一往事。张申府在后来的回忆中提到这段经历时,总是半开玩笑地说:“毛主席过去是我手下的人,解放后,他总是说我的脸色不好。他永远也不会忘记那些日子,因为他曾让我对他的工作很不满意。”

陈独秀、李大钊

在1920年,张申府与李大钊合作成立了北京共产主义小组,并迅速吸引了张国焘等新成员。张申府在北京和上海之间频繁奔波,作为李大钊与陈独秀之间的重要联络人,负责协调两地的党建工作。陈独秀对张申府的信任至关重要,他曾明确表示:“党的创建,你和李守常(李大钊)是讨论的关键人物。”

1920年底,张申府计划前往法国讲学。在出发前,陈独秀和李大钊特别叮嘱他,到国外要关注学术工作,更要着手建立海外的党组织,积极招募和培养有潜力的青年才俊加入党的行列。

抵达法国巴黎后,张申府与赵世炎等人成立了当地的共产党小组。在巴黎,他与周恩来再次相遇,并且发现周在留学生中的威望及其参与的革命活动,因此决定介绍周恩来加入党组织,并在1921年春天举办了周的入党仪式。

1923年,张申府在德国柏林和刘清扬(左二)、周恩来(左三)、赵光宸(左四)合影

随后张申府与周恩来前往德国,共同创建了柏林的党小组。在周的介绍下,张申府结识了当时在哥廷根大学留学的朱德。尽管陈独秀最初对朱德的加入持保留态度,张申府坚持认为朱德作为一个前军人虽来自旧体系,但其人格和谦逊诚恳的态度使他适合成为党员,因此两人一起成为了朱德的入党介绍人。

张申府的这一系列行动,展示了他在党的早期建设中的重要作用,也反映了他与未来新中国领导人之间的深厚联系。然而张申府的人生并非一帆风顺。尽管早期他显示出了极高的政治敏感性和组织能力,但他的一些后来的政治决策,如在建党过程中的某些主张,反映了他过于自信甚至偏执的一面,这最终导致他的政治生涯出现重大挫折。

如同一些过于自信的年轻才俊一样,张申府的某些决策最终证明了他的局限性,尽管他曾被誉为能识才的"当代伯乐",他的一些行为还是显示了其在政治上的天真和不成熟。

1922年,张申府(坐右二)在德国柏林与蒋梦麟(坐右三)、傅斯年(立右四)等合影

到了1922年底,朱德也从中国来到德国柏林,并接触到了当时在欧洲的周恩来。周恩来经过与朱德的交流和考察后,向张申府推荐了朱德。张申府支持了周恩来的建议,还与周一同成为了朱德的入党介绍人。

多年后,在张申府遭遇政治风波,被错判为“右派”时,周恩来没有忘记张申府对自己和党的贡献,公开为其辩护,表达了对张申府和其妻刘清扬的感激之情。周总理的公开支持是对张申府过往贡献的认可,也是对他个人品质的肯定,这无疑为张申府在困境中带来了极大的慰藉和支持。

在1923年,张申府与蒋介石在前往苏联的考察团中首次相遇。尽管张申府对蒋介石的军事策略持肯定态度,他对蒋介石个人的政治倾向和作风却颇有保留。到了1924年,随着黄埔军校在广州的成立,蒋介石被任命为校长,而多国语言能力的张申府则被邀请担任其翻译,以便与苏联顾问沟通。

蒋介石

在黄埔军校第一批学生的招生考试中,张申府主要负责监考和评卷工作,他的出色表现赢得了蒋介石及廖仲恺的赏识。孙中山在得知蒋介石的推荐后,授予张申府考官职位,并任命他为政治部副主任。当时的考官团队中,张申府是唯一的共产党成员。

不久之后张申府在黄埔军校的职位让他想到了周恩来的潜力,因此他向廖仲恺推荐周恩来加入黄埔。他还特别提到周恩来经济困难,希望学校能提供适当的经济支持作为周的旅行费用。得到积极回应后,张申府便将这一消息告知了在巴黎的周恩来,周恩来对此表示赞同,并决定返回国内参与黄埔军校的工作。

5月张申府被孙中山任命为黄埔军校政治部副主任,这个职位让他负责军校的政治教育和学生管理。张申府在这一职位上尽显才华,参与了学校的创建工作,还直接负责学生的录取考试。

与罗隆基、沈钧儒讨论政题(中为张申府)

然而张申府很快发现黄埔军校在初始阶段并未重视政治教育,这让他感到失望。戴季陶虽然短暂担任了政治部主任,但因与蒋介石的关系过于密切而引发内部不满,不得不辞职。

在廖仲恺的建议下,张申府编写了一个包含15名国外留学生的推荐名单,将周恩来放在首位。周恩来的回国增强了军校的政治部门,还极大改善了校内的教育氛围。

张申府与蒋介石在政治理念上的分歧让他感到无法调和,最终在1924年6月辞去了政治部副主任职务。1925年初,党内召开重要会议讨论未来发展策略时,张申府因强烈反对与国民党的结盟而与党内其他成员,尤其是张太雷发生激烈争执,并在情绪激动下宣布退党。

1978年,张申府与夫人关素文、女儿张燕妮在院子里合影

张申府的退党决定在党内外引起了轩然大波。在会议上,他坚决反对继续与国民党合作,认为这违背了党的原则和自身的政治立场。尽管周恩来等人尝试说服他留下,张申府最终还是坚持了自己的决定。

这次经历对张申府的影响深远,他后来虽然继续从事教育和翻译工作,但对于当年的选择依然坚持己见。他经常提到自己的这一决定,认为这是他个性中“宁折不弯”的体现,尽管这也许是他的缺点之一。

1937年,当张申府因病倒在南京时,他写信请求刘清扬照顾他。尽管刘清扬单独抚养两个孩子,她还是前往南京照料他。病愈后,张申府仍然返回了董桂生身边,而刘清扬的关注点转向了日益紧张的国家形势。

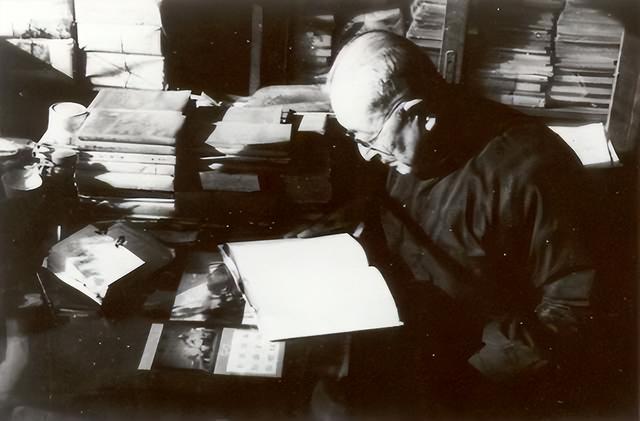

1975年,张申府在家中读书时留影

随着日本侵略的加剧,刘清扬的斗志被激发,她离开了北平,前往武汉加入抗日救亡运动。在那里,刘清扬投身街头宣传,倡导团结与抗战。她还参与了宋美龄在庐山发起的妇女谈话会,并于1939年被任命为宋美龄主持的新生活运动妇女指导委员会的训练组长。

1941年皖南事变后,国民党掀起了一波反共潮流。周恩来随后指示刘清扬以接孩子为由前往沦陷区,她通过桂林抵达香港,继续其抗日救国的活动。在香港,刘清扬找到了许多志同道合的人,最终在九龙创办了中华女子学校。

刘清扬在抗战期间四处奔波,尽心尽力。到了1943年春,即她的五十岁生日时,周恩来为她在重庆亲自下厨煮面,以此表达对她的敬意和感激。

周总理

与此同时,张申府因师生恋受到诸多非议。他眼见刘清扬在政治舞台上的活跃,决定结束与董桂生的关系,写了一封分手信,并将董桂生介绍给了一位学生。张申府此举意在重回刘清扬身边,希望修复两人的关系。

1944年3月11日,张申府在《妇女和宪法》初稿中表态放弃追求性自由,强调建立基于长期忠诚和相互奉献的男女关系。终于张申府公开承认了与刘清扬的婚姻关系,虽然刘清扬曾被伤害深重,她最终选择原谅,两人重新走到了一起。

1948年10月,辽沈战役激战正酣时,张申府在《观察》杂志上发表了一篇名为《呼吁和平》的争议性文章,主张国共应该“划江而治”,这一政见引发了民盟内部的极大反对,并导致他在当年冬季被开除盟籍。张申府的这一立场不仅与民盟的官方立场背道而驰,也与刘清扬的政治观念相悖。

黄埔军校

面对张申府的政治失误,刘清扬感到无法继续支持,同时为了孩子们的未来考虑,她作出了离婚的决定。张申府对此深感后悔,并在私下对人表示,“这是我一生中极为后悔的事情之一。”他也曾说过,“她与我分开是被迫的,她没有其他选择。”尽管张申府与刘清扬的婚姻结束了,他在新中国成立后又组建了新的家庭,但他始终未能忘怀刘清扬。

1958年,张申府在孙中山诞辰纪念会上于香山碧云寺重遇周恩来。周恩来得知张申府深入研究罗素的哲学,便告诉他关于罗素即将访问中国的消息,显示了对他个人学术研究的关注和支持。张申府后来感慨地说:“周总理没有忘记我。”

1973年,张申府在章士钊的追悼会上最后一次见到了周恩来。由于当时的政治气氛,两人未能有更多的交流,但周恩来还是通过罗青长传达了对他的问候。张申府的晚年相对平静,虽然曾历经风波,却始终未受到过重大政治打压。

廖仲恺

他一直对周恩来心存感激,不仅因为周总理在他职业生涯遇难时伸出援手,还因为周总理后续不断的关照,包括为他安排住所,确保他能够安享晚年。随着岁月流逝,张申府更多地选择宅在家中,偶尔与梁漱溟等少数老朋友相聚。他的生活虽然简朴,但充满尊严和平和。

1979年,刘清扬获得平反,张申府在她的追悼会上致以深切的哀悼。他亲手撰写了一副挽联:“生离死别,留下千秋遗憾;志同道合,心系万世一心。”这些年的经历让张申府深刻体会到个人选择与政治立场对家庭与个人命运的深远影响。他的生活轨迹和感情经历,均充满了复杂的政治与个人纠葛,反映了那一时代特有的激烈动荡和个体的艰难抉择。

直到1986年,张申府在北京逝世,享年93岁。他的一生见证了中国从封建帝制到现代社会主义的转变,尽管个人经历波折,他依旧保持了对学术和政治信念的执着追求。

张申府(中)