在1962年的一天,侯波正式告别中南海,离开毛主席身边。这位资深摄影师见证了无数历史瞬间,更与这位领导人建立了深厚的情感纽带。她的离去似乎标志着一个时代的终结。为什么侯波会选择离开,背后又隐藏着怎样的故事?下面小史就带大家一起了解一下。

毛主席

1924年侯波出生在山西夏县,侯波的父亲是一名煤矿工人,长年在太原一带辛劳,而她的童年主要由她的祖父母和母亲陪伴。祖父是侯波生命中的重要人物,他曾从河南迁至山西,为逃避那里的贫困和饥荒。

在山西祖父依靠在当地的一个丝厂劳作为生,那里的工作主要是缫丝——一种通过手工将丝线缠绕到滚轴上的劳动。尽管现代的丝厂多以机械化操作为主,但在祖父的时代,这项工作几乎完全依赖人工。

从小侯波的祖父就怀揣着一个梦想,希望她能摆脱劳动者的身份,成长为一名知识分子。因此当侯波年仅六岁时,她被送往运城,跟随从事教育工作的姑姑学习读写。

侯波

在她的求学过程中,悲剧接连不断。首先是她的父亲因参与煤矿工人的权益运动而不幸遭遇暗杀,随后不久她的姑姑也因产后并发症去世。这两起事件给侯波的心灵带来了深刻的创伤,她的祖父因这些打击而精神错乱,最终也撒手人寰。

到了她十三岁那年,母亲也因病去世,留下侯波、年迈的奶奶以及三个尚需照顾的弟弟。面对这样重重的生活压力,侯波展现了难以置信的韧性和成熟,这些经历塑造了她坚强的性格。

1937年,当日本侵略者深入山西省的土地,侯波,受到共产党地下组织的启发,与几名同伴走进了中条山脉,加入了牺牲救国同盟会,一个致力于抗日的游击队。在她离家的那天,她的奶奶从旧柜子里掏出一个磨旧的布包,递给她四块银元,眼中含着泪光,轻声嘱咐:“孩子,以后的路,你得自己走。” 那年,侯波仅有13岁。翌年,侯波在西安的八路军办事处安吴堡青年训练班加入了中国共产党,她的入党申请书简短而坚定:"为了打败日本,拯救中国。”

徐肖冰、侯波

青训班结业后,她被派往革命的心脏——延安,初来乍到,她被分配至保卫处工作。在那里,处长赋予她“侯波”这一新名字,她对此名颇感欣赏,并一直使用至今。

在接下来的岁月里,侯波在边区中学和后并入延安大学的延安女子大学深造。她的学习生涯几乎贯穿了她在延安的七年时间。完成学业后,侯波先是在中央医院担任护士,随后又转至妇女合作社工作。

1942年,未满18岁的侯波已经长成一位有魅力的年轻女性。一次偶然的机会,她与一群女同学在延河畔散步时遇到了徐肖冰。她的同学向她介绍徐肖冰:“这位是我们团的杰出摄影师。”当时她不明所以,不久后便了解到这是朋友们为她与徐肖冰的相识创造的机会。

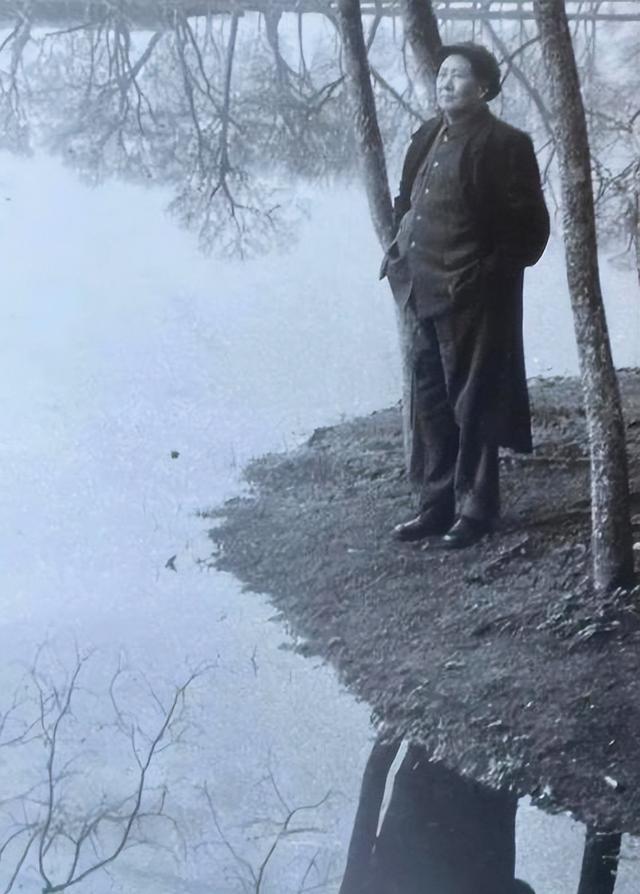

毛主席

那段日子里,侯波与徐肖冰的关系迅速发展,他们分享了对摄影的热爱,还彼此坠入爱河。1943年,他们在清凉山下的一个窑洞里举行了简朴的婚礼,正式成为夫妻。随着抗日战争的胜利结束,侯波和徐肖冰被派往东北参与土地改革和剿匪工作。

在那里,侯波怀着她和徐肖冰的第二个孩子。经历了一段艰难的旅程后,侯波在东北顺利诞下孩子,并开始了她在东北电影制片厂的职业生涯,被任命为摄影科长。在徐肖冰的支持和指导下,她迅速掌握了摄影的各种技巧,逐步成为一名技术娴熟的摄影师。

她回忆道:“我在满洲的樱花电影公司学到了不少技术,每当公司引进新设备,我总是兴奋地拿回家,和徐肖冰一起研究。”在丈夫的协助下,侯波的技术日益成熟,能够独立完成照明、取景、冲洗等多种工作。

侯波

到了1949年,侯波25岁,她从东北电影制片厂被调到北京电影制片厂,担任摄影科长。那年春随着毛主席和中央领导的北京香山之行,侯波负责拍摄毛主席接见外宾的照片。5月份苏联代表团的来访,侯波与徐肖冰双双获悉任务,赶赴香山拍摄。

拍摄任务结束后,正当两人准备离开时,毛主席邀请他们留下,闲聊几句。在谈话中,得知两位年轻摄影师是夫妻后,毛主席表示赞赏,并对侯波说:“你是吃陕北人民的小米长大的,要好好为人民服务。”由于组织上的规定,侯波和徐肖冰未能久留,但毛主席在告别时还是邀请他们合影留念。

同年9月,侯波在全国第一届政治协商会议期间忙于拍摄。工作之余,她还需频繁往返于电影制片厂与中南海之间,以满足多样化的素材需求。大会结束后,她始终忙碌到深夜才能归家。

侯波

不久后,中南海决定成立新的摄影科,侯波因其专业技能和“红色”背景被选为科长。从此侯波和徐肖冰搬入中南海,除了常规的冲洗工作,还需负责拍摄毛主席的宣传照及相关纪录片。这一决定既是对侯波专业能力的认可,也是对她走出延安的红色摄影师身份的肯定。

在毛主席身边的岁月中,侯波的摄影艺术日臻成熟,她的进步并非单靠理论学习,更多是源于对工作的热忱和对毛主席深厚的敬意。自1952年起随着毛主席的视察任务增多,侯波作为团队中的核心摄影师,跟随其左右,记录下了无数历史瞬间,包括《开国大典》、《毛主席畅游长江》和《毛泽东在韶山》等重要事件。

侯波

侯波拍摄毛主席的公务活动,她还偶尔为毛主席的家人拍照留念。特别是毛岸英出征前夕,他曾找到侯波希望能留下一张照片作为家人的记忆。侯波记得毛岸英那天穿着朝鲜人民解放军的制服,神采飞扬的模样深深刻在她的记忆中。

忙碌中未能及时交付照片的侯波,直到一个月后听闻毛岸英牺牲的噩耗后,这张照片才通过刘思齐手中传递给了毛主席。侯波负责的每一张照片,都被她小心翼翼地保存在保险柜中,每张都承载着与毛主席共度的宝贵回忆。侯波在摄影界的形象是一位不畏挑战的女性,常常在身材高大的摄影师和记者群中,巧妙地找到最佳位置,捕捉到最动人的瞬间。

毛主席

尽管侯波技艺高超,但工作中有时也难免出现小失误。在1958年,毛主席访问河南新乡,那是棉花丰收的时节,整个地区洋溢着喜悦的气氛。当地农民和官员得知毛主席的到来,纷纷涌出家门,希望一睹领袖风采。

在这片喜悦之中,侯波也为记录这历史时刻而忙碌着。在拍摄过程中,她想获得更好的拍摄角度,便尝试爬上一个高大的棉花堆。然而未曾料想到棉花堆的表面远不如看起来稳固,一不小心她脚下一滑,陷了进去,情急之下她大声呼救。

毛主席听到呼救声后,立刻示意身边的人前去救援。几位壮实的男子迅速赶到,将她像提起小鸡一样轻松地从棉花堆中提了出来。侯波当时虽然没有受伤,却满身棉絮,情形颇为狼狈。毛主席见状,不禁笑言:“乐极生悲,确实有其道理,今后我们都应更加小心。”

毛主席

这一幕轻松了气氛,也让侯波和毛主席之间的友情更加深厚。这种难忘的经历,成为了两人友谊的一段佳话。事实上,侯波和毛主席的关系在她的职业生涯中极为特殊。她习惯称呼毛主席为“老人家”,这种称谓在其他人中是非常罕见的,显示了她对毛主席深厚的尊敬和亲切的情感。

多年与毛主席的亲密合作使侯波对其脾性和习惯了如指掌,甚至发展出了不言而喻的默契。她能敏感地感知到毛主席的情绪变化,如他若前一夜未能休息好,次日的心情便会受到影响,这时侯波就会谨慎地避免使用相机,以免加重毛主席的不悦。

毛主席

然而侯波始终希望能够捕捉毛主席读书时的沉思状,这是一个挑战,因为毛主席不喜欢在阅读时被打扰。一次在得知毛主席前一夜睡眠良好,心情颇佳的情况下,侯波兴奋地前往书房尝试拍摄。刚到书房门口,就听到里面有激烈的讨论声。她立刻停下脚步,正欲退去,却被毛主席发现,其严厉的质问声让她急忙退出。

毛主席的多面性格,使在他身边工作的侯波等人,时而感受到温暖的关怀,时而感受到严厉的责任,正是这种复杂的人格魅力,使得毛主席在侯波心中留下了深刻而独特的印象。

毛主席

在1957年,毛主席带领中国代表团进行了一次重要的苏联之旅,这也是他最后一次出国。在莫斯科,他与赫鲁晓夫举行了深入的会谈,讨论了一个共同宣言,期间赫鲁晓夫表现出意外的柔和,使毛主席感受到了一种罕见的平等气氛。

紧张的外交场合中也不乏戏剧性的瞬间。侯波,作为随行的摄影师,经历了一场小插曲:在纪念俄国十月革命40周年的会议上,因为一位苏联保安的误解,她差点无法进入会场拍摄。在她急切地向场内的彭德怀和邓小平示意后,两位领导迅速介入,确保她得以记录下这一历史时刻。

毛主席对侯波的抱怨表示理解,并半开玩笑地说:“客随主便,等他们来我们这里,也得听从我们。”会议的高潮是签订共同宣言的仪式。会场拥挤不堪,侯波身材矮小,几乎看不到台上发生的一切。一位法国代表发现她的困境,热心地提供帮助。正当侯波准备利用这个机会时,一个体型较大的苏联记者试图同样通过,却因体积太大而卡在桌下。

毛主席

侯波迅速利用法国代表的椅子,攀上签字桌,成功拍下了毛主席签字的珍贵瞬间。这一举动让在场记者感到震惊,甚至赫鲁晓夫也被这位敏捷的中国女摄影师吸引,对她表示了赞赏。事后毛主席的翻译对侯波的丈夫徐肖冰表示,侯波在那样的场合下敢于冒险跳上桌子拍照,显示了她的专业精神和勇气,连赫鲁晓夫都为之动容。

1962年某日,侯波在例行工作中突然收到新华社的调派命令,她被派往外地任职。这个变动意味着她将离开北京,她可能也将失去再次见到毛主席的机会。心中充满了不舍与忧郁,她决定亲自前往中南海,向毛主席道别。

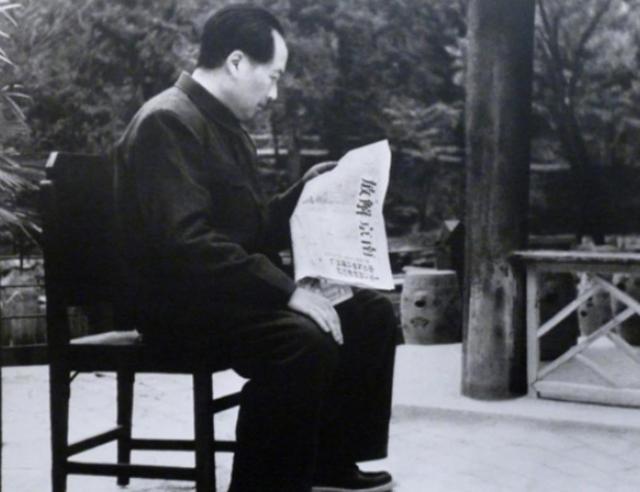

侯波迅速抵达中南海,并向守卫表明了会见毛主席的愿望。守卫经过一番确认后,便引导她见到了毛主席。她步入毛主席的书房,那里书籍堆满了整个房间,散发着浓郁的书香。毛主席正在阅读报纸,看到她进来,便放下手中的读物,询问她的来意。

毛主席

“听说你有新的任务?”毛主席问。侯波的心情沉重,她低下头,回答道:“是的,我即将离开北京,去外地工作。”她感谢毛主席这些年的指导与支持,话语间不禁泪水盈眶。

毛主席听后,语气中也带了几分哀伤:“你在这里工作了许多年,确实不容易。”随后,他赞扬了侯波多年来的辛勤工作和所拍摄的照片如何受到人民的喜爱,这些照片已经成为不可多得的历史资料。

侯波听着毛主席的赞扬,感激涕零。她内心深知,能在毛主席身边服务,是一种无上的荣幸。毛主席的肯定使她既感动又振奋。毛主席见状,温柔地安慰她,并解释这次调令的意图是希望她能更多地接触社会,了解民众的生活,这对她的成长是必要的。他鼓励侯波:“外面的世界很大,去了之后要继续保持学习的态度,多和群众接触。”

毛主席

随后毛主席又轻描淡写地问起了侯波的丈夫徐肖冰,显现出对她家庭的关心。侯波感激不尽,这份关怀让她感受到了家人般的温暖。当侯波起身告辞时,毛主席突然叫住她,仿佛还有许多话想说。这一刻毛主席的目光充满了深情,他希望能再多陪侯波一会儿。侯波深知毛主席的良苦用心,但也不愿让老人家过于劳心。

离开中南海后,毛主席特意让人将一首亲手抄写的诗送到侯波手中,希望她在外地工作顺利,并早日取得更大的成就。这份特殊的礼物让侯波再次感动,坚定了她为人民服务的决心。侯波带着毛主席的教诲和祝福,踏上了新的工作旅程,心中充满了对未来的期待和对过去的珍贵回忆。

即使在离开中南海多年之后,侯波与她的丈夫徐肖冰依然保持着对毛主席的敬仰。他们有一个传统,每年在毛主席的生日,夫妻俩都会煮面吃,以此纪念和表达对毛主席的怀念。这个习惯伴随他们一生,直到他们相继去世,都保持着对那位伟大领袖的敬爱。

侯波与徐肖冰