书法艺术的批评与反批评,向来是艺术发展的重要肥料。近日崔寒柏对田小华满足于"学米像米"的评论引发争议,这场交锋折射出当代书坛的深层问题。作为兰亭金奖得主,崔寒柏的批评本应引发专业思考,却因田小华的身份质疑而偏离正题。

崔寒柏指出田小华满足于形似米芾,实则是针对当代书坛的普遍现象。米芾作为宋代大家,其书法固然值得学习,但若止步于模仿,便丧失了艺术创作的根本意义。这种批评并非否定田小华的功底,而是对其发展潜力的更高期待。

田小华的反击将焦点转向崔寒柏的书协身份,这种回应方式令人遗憾。艺术批评的价值不应以批评者的头衔来衡量,而应关注其观点本身是否成立。田小华三次入围兰亭奖的成绩固然可喜,但与兰亭金奖得主的差距客观存在。

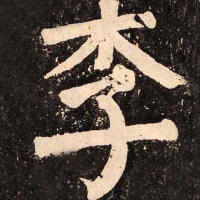

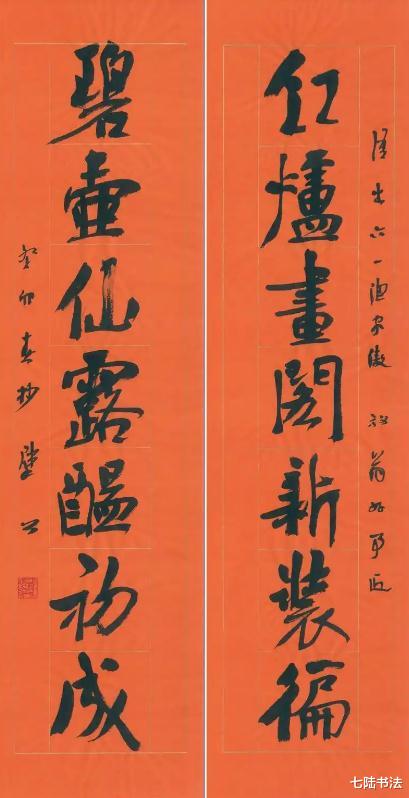

崔寒柏书法中的米芾印记也很明显,可见其也曾深入研究过米芾的书法,并且融入更多文人意趣,形成含蓄隽永的独特风貌。这种创变正是他对田小华提出批评的实践基础,体现着从临摹到创造的完整历程。

田小华正处于艺术发展的关键期,扎实的传统功底为其提供了良好起点。但若不能及时寻求突破,很可能错失转型良机。历史上多少书家因固守某家某派而终成"书奴",崔寒柏的提醒可谓用心良苦。

当代书坛存在严重的同质化倾向,众多书家困于经典而不敢越雷池半步。崔寒柏的批评不仅针对田小华个人,更是对这种现象的忧思。真正的艺术传承应该是在理解经典后走出新路,而非简单复制。

田小华对批评的抵触反映部分书法工作者的心态问题。地方书协的成就容易使人产生满足感,但艺术的真谛在于永无止境的探索。面对前辈的直言,更应保持开放心态,将其转化为前进动力。

崔寒柏的批评底气源于其艺术成就与独特认知。他对书法有系统研究,在实践中形成了明晰的艺术理念。这种建立在深厚学养基础上的判断,理应获得专业同行的重视与思考。

书法批评的困境在于,专业见解常被误解为人身攻击。田小华暗示崔寒柏"小人得志",这种转移话题的做法无益于艺术讨论。健康的批评生态需要就事论事的专业态度。

对比二人作品可见明显差距:崔寒柏已形成鲜明个人风格,而田小华仍在米芾框架内徘徊。这种客观差异说明崔的批评并非空穴来风,而是基于专业标准的审慎判断。

书法创新的难度往往被低估。从临摹到创作需要经历痛苦的蜕变过程,崔寒柏的成功转型正是建立在这种突破之上。他对田小华的期待,实则是希望看到更多书家完成这种升华。

田小华在地方书协混的风生水起,拥有一定的赞誉,但是这不应成为拒绝批评的理由。艺术价值自有公论,真正的大家往往在批评与反思中成长。固步自封只会限制发展空间,错失提升机遇。

这场争论暴露出书协体制的某些弊端。头衔与成就的错位认知,使得专业讨论容易被身份问题干扰。建立更纯粹的艺术评价体系,是书坛健康发展的迫切需求。

崔寒柏的尴尬处境颇具启示意义。批评者的善意可能遭遇误解,但这不应阻碍真知灼见的表达。书坛需要更多这样直指要害的专业批评,而非一团和气的表面恭维。

田小华若能将这次交锋视为反思契机,或许能打开新的艺术视野。批评犹如明镜,照见不足方能进步。拒绝镜子的存在,只会让自己停留在虚幻的完美假象中。

当代书法创作需要更多崔寒柏这样的思考者。他们不仅以作品说话,更能以理论引导方向。这种创作与理论并重的素养,正是当下书坛最为稀缺的资源。

这场争论的深层意义超越个人恩怨。它关乎书法传承与创新的根本命题,也检验着书坛接受批评的胸襟。唯有建立理性的批评文化,书法艺术才能持续发展。

最终,时间将成为最公正的裁判。那些勇于创新、不断突破的作品终将被历史铭记,而满足于模仿的"像"终将湮没。崔寒柏的底气,正来自对艺术规律的深刻认知与践行。