青山翠叶凝香茗

(散文)

文/张长翔(山东日照)

孟春时节,天气依然清冷,却没能挡住我决意要去山里逛逛茶园的脚步。

日照的千山万壑之中,茶园有很多处。最让人津津乐道的是一个叫“大暖帐”的地方。

去大暖帐,出城,车向略偏西北方向行驶,距城不过二十几里即到。此地处在日照最高的山峰河山的南麓。因背倚高山面朝海洋,寒潮有截胡,暖流无阻挡,一年四季多温润少严寒,所以被称作“大暖帐”。

此山森林茂密草木繁盛自不必说,山间泉水充盈丰沛,已开发成本地鼎鼎有名的“泉山云顶”AAA风景区。景区内有一片又一片常年青枝翠叶的茶园,有一层又一层错落有致铁栏杆式平台,是专供拍摄采茶场景的摄影爱好者的座位。有“泉山云顶茶厂”,有“清欢茶馆”,有车载式品茶小屋,还有一排参差不齐的天然木板上,竖写的行草书法《七碗茶诗》题字。

其诗曰:

一碗喉吻润;二碗破孤闷;

三碗瘦枯肠,

唯有文字五千卷;

四碗发轻汗,平生不平事,

尽向毛孔散;

五碗肌骨清;六碗通仙灵;

七碗吃不得也,

唯觉两腋习习清风生。

一见茶诗,忽想起经营茶叶生意的侄媳、外甥,常常送茶来喝,若是借用唐代诗人卢仝的这首诗,来表示对赠茶者的感谢,好像再合适不过了。卢仝的诗,是在品尝友人寄来的新茶后所写,写的是友情,但无论是亲情,还是友情,茶都是联络维系友人或亲人之间感情的上好礼物。

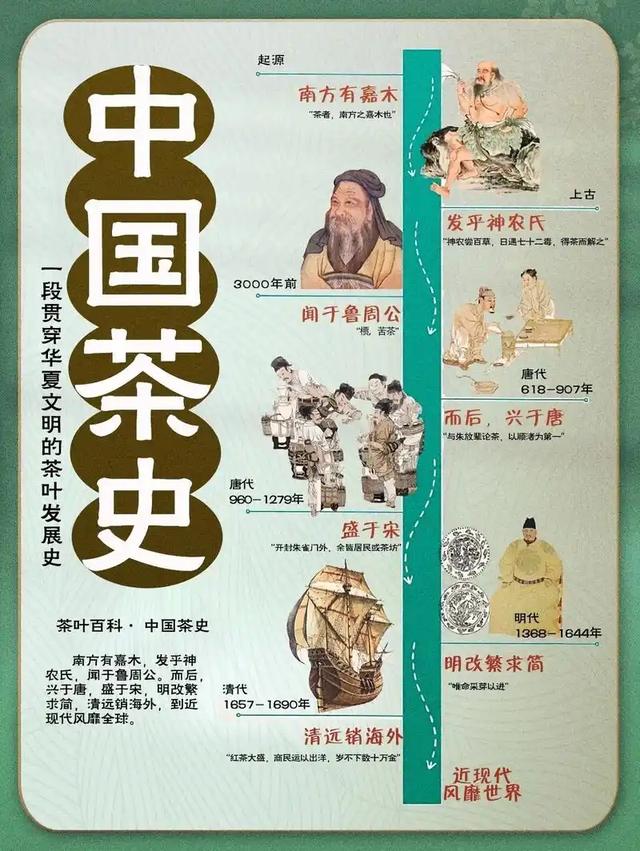

茶,因习性喜温暖湿润,本在江南之地多产。比如西湖的龙井,太湖的碧螺春,云南的普洱,福建的大红袍等等。所以,唐代陆羽在茶学专著《茶经》开篇第一句中说:“茶者,南方之嘉木也”。谁知千年之后,如今的北方之地日照也有了“嘉木”。

在中国,茶叶的种植历史悠久,有几千年的经验,但落户日照却仅有几十年的时间。日照茶的引进始于山东省政府在1959年推出的“南茶北引”试种,真正试验成功种植是在1966年。从此,日照的山山岭岭沟沟壑壑都种上了茶树。现在的农村除了沿海的渔民山里的几乎都是茶农了。

几十年来,茶农们种茶,已经学到侍弄茶树的诸多技巧,掌握到制茶的精髓了。每当停车开窗顺风有沤肥的气味飘来,不用说,就能证明这一带对有机茶的培养一准儿很重视。还有什么制茶中的“九难”,采摘、鉴别、器具、火候、水质、炙烤、捣碎、烤煮、品饮,每一“难”都有讲究各有技巧,才能制成上好的一款茶叶,形成自有优势的品牌。就如当今的“日照绿茶”已成茶叶市场上的新宠儿。

孟春月去泉山云顶,虽然山上一垄一垄的茶树叶片油绿碧青,但都是年前的老叶子,若是采摘,怕是连晚采的“荈”茶都炒不成的。一提老叶子茶,就想起原来单位里夏季发的“大把干烘”高温茶来。茶叶,只有采摘嫩芽,才能炒出香“茗”。

这个季节逛北方的茶园,肯定不会遇到采茶女了,要遇也是在温暖大棚里而不是在山上。不过宣传栏里倒有一些采茶女的摄影照片可欣赏。她们穿戴着蓝底白花的花布衫儿和头巾,手端竹箩弯腰在茶垄间徜徉穿梭。青山生翠叶美人采香茗,这情景只可用"Beautiful"来形容了!

采摘后的茶叶鲜叶要尽快炒制。

记得在茶博会上,见过炒茶师傅现场炒制茶叶。炒茶的手法主要有抖、搭、拓、甩、捺、抓、推、磨、压、扣等,或者说把流程简化成蒸、捣、焙、封,然后成型包装也可。

整个过程我感觉那是,一釜千山叶,凝成一缕香;翠色浮沫饽,氤氲气芬芳;色含春山绿,微苦是初尝;慢品回味甘,壶中意蕴长。这不就是茶圣在《茶经》里说的“啜苦咽甘,茶也。”那句经典的话吗?

品茶,我以为,把茶叶泡在透明的杯子里才好,便于“茶”颜观色,看叶片舒展轻扬,心情也会随之惬意舒畅。平常喝茶也不用讲什么虚头巴脑的茶道,但也不能“牛饮”,多少知道一点饮茶的知识,不仅有用还是很有趣味的。

比如,茶有许多种类,按发酵、未发酵和半发酵来区分,有绿茶、红茶、白茶、黑茶、黄茶、乌龙茶、普洱茶。不同的茶适宜于不同体质的人群饮用。

比如泡茶所用的水,也有讲究。《茶经》中曾指出“山水上,江水中,井水下”。只是陆羽怎么也不会想到,我们现在用的是自来水,更不会预测到现在都用桶装水了!

比如茶之用,解热渴,去凝闷,清目涩,醒脑消乏,仿若醍醐,与甘露媲美。也可如《七碗茶诗》所言:“平生不平事,尽向毛孔散”。

茶,不仅是一种饮品,更是一种珍贵精神情感的寄托。品茶,品的是人生百味,自古便是东方人的一缕清雅,是山水间的诗意,是心灵深处的禅意。

论茶,还说眼前这泉山云顶的茶吧。泉山云顶,好山种好茶,好水烹香茗。这一带方圆几十里的茶园,茶叶经济圈形成的同时,也带动起其他的产业的形成。

茶园里建有婚纱摄影基地,有“云泉酒店”,有“彩色的蓝咖啡馆”,有“盗星计划露营”,有“仓央嘉措餐厅”,有“山野音乐广场”……泉山云顶集旅游、休闲、登山,游泳、摄影、影展、聚会、游戏、露营、采茶于一体,丰富多彩。

乙巳年冬去春又来,走在泉山云顶茶场,春风习习,渐有暖意,看茶树们开始生发的新芽,在抱山近海的环境里,在山泉水的灌溉下,正不懈地向上生发成长。若有客来,那您:

坐,请坐,请上座!

茶,上茶,上好茶!

2025. 2. 23 (乙巳年正月二十六)