“淝水之战”在两晋南北朝史的研究领域中,是一个值得深入探讨的重要课题。这场战役的意义远不止于其作为中国军事史上以少胜多的经典战例,更在于它为研究当时的南北政治格局、南北战争的本质、南北统一的趋势以及民族关系等问题提供了重要的切入点。

淝水之战前的南方形势

东晋作为偏安江南的政权,至淝水之战前已历经近七十年,其政治体系逐渐趋于稳固。昔日与司马氏“共天下”的琅琊王氏、颍川庾氏已然淡出历史舞台,谯国桓氏的第一波政治高峰也随着373年桓温的离世而走向衰落。此时,陈郡谢氏崭露头角,逐步成为新的与司马氏共享权势的世家大族。

然而,桓氏的政治影响力并未完全消退。桓温之弟桓冲继承了家族事业,继续掌控长江上游的荆、梁地区。在桓温去世后的数年间,建康的权力核心实际上仍由桓氏把持。因此,若陈郡谢氏欲真正实现与司马氏“共天下”的地位,必须与桓氏展开权力角逐,将桓氏势力逐出建康中枢。

在此背景下,陈郡谢氏的代表人物谢安通过联合褚太后(晋康帝司马岳之皇后、晋孝武帝司马曜之从嫂)以及王皇后(孝武帝之皇后,出自琅琊王氏,其父为王蕴)等宫廷势力,在377年前后成功迫使桓冲撤离建康权力中心,退出京口与姑孰,返回桓氏根基之地——长江上游的荆州。这一举措有效化解了桓氏对建康的潜在威胁。

至此,以建康为核心的长江下游及中央权力中枢落入谢安掌控之中,形成了桓氏据守长江上游、谢氏立足长江下游的对峙与制衡格局。

桓、谢两家的矛盾与冲突,自然难以彻底化解。然而,由于前秦苻坚已在北方实现了统一,对东晋构成了巨大的威胁,随时可能发动南侵,因此桓、谢两派不得不暂时放下分歧,携手合作以共同应对北方强敌的潜在入侵。在这种情况下,桓、谢的合作成为当时的主要趋势。

在此背景下,有必要提及东晋居中执政的关键人物——谢安。他不仅是淝水之战的总指挥,更是战前东晋政权长达十六年的实际掌舵者。从个人气质来看,谢安是一位著名的清谈名士,曾公开为清谈之风辩护。然而,尽管他对清谈颇有兴趣,但他同样是一位极具实际才干的政治家。

长期以来,谢安隐居于东山,直至近四十岁仍是一名布衣,终日手执麈尾,徜徉山水之间,悠然自得。正因为如此,许多人对其行为感到不解,认为以谢安的才能,为何迟迟不肯出仕建功立业。

实际上,谢安在山水之间韬光养晦,暗中密切关注着东晋政局的每一次变化。他的这一心思并非无人察觉,东晋会稽王司马昱曾评价道:“谢安终将出山,因为他既能与人同乐,便无法不与人同忧。”

果不其然,随着谢尚、谢弈相继离世,谢万兵败被废为庶人,而谢石、谢玄等人权势尚浅,谢安已无法继续安坐东山。为了重振谢氏家族的声望与地位,他必须挺身而出贡献力量。

晋穆帝升平四年(360年),时年四十一岁的谢安一改往日推辞的态度,欣然接受了征西大将军桓温的邀请,出任其幕府中的司马一职,正式步入仕途。

根据史料记载,当谢安正式上任并前往京师建康述职时,朝廷上下得知这一消息,纷纷前来为他送行。

在饯别宴会上,众人推杯换盏、气氛热烈。席间,一位名叫高崧的官员半醉半醒地调侃谢安说:“安石(谢安字安石),当年你隐居东山时,天下人都感叹‘谢安不出,苍生何依’;如今你出山了,那苍生又将如何应对你的治理呢?”

面对高崧略带戏谑的问题,谢安只是淡然一笑,并未回应。

自公元360年离开隐居生活踏入仕途后,谢安便置身于东晋复杂的政治漩涡之中,经历了诸多权力斗争和潜在危机。特别是在桓温专权时期,局势尤为险恶。然而,凭借卓越的政治智慧与手腕,谢安逐步攀升至权力巅峰。太元元年(公元376年)正月,年仅14岁的孝武帝司马曜举行了象征成年的冠礼仪式,这标志着他开始亲理朝政。

与此同时,皇太后褚蒜子(谢尚外甥女)见权力已稳稳掌握在自己的从舅谢安手中,遂安心宣布归政于皇帝。同年,谢安被提升为中书监、录尚书事,全面掌控朝政大权。从360年初涉政坛到376年登顶权力之巅,谢安历时整整16年。自此,谢安开启了属于他的执政时代。

谢安掌权后,沿袭了王导时期的治国方略。东晋初期,王导执政的核心理念可概括为两句箴言:“以静制动,民心自定”、“注重全局,不拘小节”。

这种崇尚清静无为的施政方针,有效地团结了南北士族地主阶层,对司马氏政权立足江南起到了关键作用。对此,陈寅恪先生在其著作《述东晋王导之功业》中给予了深刻而精辟的评价。

据史书记载,谢安年少时曾随父亲拜见王导。回家后,父亲询问他对王导的印象,谢安回答道:“与之交谈,犹如沐浴在春风之中。”

随着年龄的增长和阅历的增加,谢安对王导的治国理念愈发钦佩,并在自己的政治生涯中加以效仿。他初入仕途时担任吴兴太守,当时并未展现出特别显著的政绩,但当他离任后,却深受吴兴百姓怀念。

这种清静无为、不急于求成的治理方式,正体现了王导所言:“如今人们说我糊涂,但后人定会怀念这份糊涂。”(王导原话为:“人言我愦愦,后人当思此愦愦。”)

因此,世人常将谢安与王导相提并论,甚至认为谢安更添几分文雅气质。

王导的后人、南齐政治家王俭曾评价道:“东晋以来,唯有谢安堪称风流宰相。”

事实上,不仅在东晋时期,纵观整个历史,像谢安这样兼具老庄哲学气质的“风流宰相”也极为罕见。他的执政理念可概括为两句话:“镇以和靖,御以长算”;“不存小察,宏以大纲”。这两句话分别体现了他对内、对外的治理策略。

具体而言,“镇以和靖,御以长算”指的是面对北方强敌时应保持冷静克制,避免轻举妄动,待时机成熟再采取行动。“不存小察,宏以大纲”则强调治理国家应着眼于大局,宁可宽松疏略,也不可过于琐碎苛刻。

有一个典型的例子,能够很好地体现谢安的政策理念。永嘉年间,大量士族地主南迁,他们四处购置田产,导致土地兼并现象日益严重。这一情况使得许多农民失去土地,被迫流离失所。与此同时,从北方逃难而来的流民也无处安置,纷纷涌入京师建康寻求生计。

一时间,建康的流动人口激增,给城市管理和社会稳定带来了巨大压力。有人向谢安提议,建议整顿户籍,清理这些外来人口。然而,谢安并未采纳这一建议,反而轻松地回应道:“这有何必要?若不能容纳众多人口,又怎能称得上是‘京师’呢?”

众所周知,“京”在古语中意为“大”或“高大”,而“师”则代表“众多”。因此,“京师”一词本身就蕴含着地域广阔、人口众多之意。谢安以幽默的方式化解了这一难题,同时也展现了他包容开放的政治智慧。

不过,值得注意的是,谢安执政期间存在一个先天劣势——缺乏一支可靠的军事力量支持。在东晋特殊的政治环境中,没有强大的军事后盾,谢安不仅难以与长江上游的桓氏家族保持平衡,更无法有效应对来自北方前秦的军事威胁。

在此之前,建康的安全主要依赖郗鉴率领的北府兵。郗鉴去世后,由于桓温吞并郗愔的势力,北府兵逐渐瓦解。因此,谢安执政后的一项重要任务,便是迅速组建一支完全听命于谢氏的武装力量,以弥补这一空白。

为了打造一支值得信赖的军队,谢安以当朝执政的身份进行了一系列人事调整。他首先将桓冲从徐州(治所京口,即今天的江苏镇江)调离,改派其前往荆州任职,同时安排王蕴(孝武帝的岳父,兼具外戚与名士身份)接替桓冲担任徐州刺史,驻守京口。此外,谢安还任命朱序为兖州刺史,负责镇守广陵(兖州治所,今江苏扬州)。

在东晋南朝时期,京口与广陵一直是拱卫京师建康的重要军事重镇,历来受到中央政权的高度重视和严密掌控。因此,从多方面因素来看,谢安将徐州与兖州交由王蕴、朱序管理,仅是临时性的过渡措施,其最终目标显然是希望让谢氏家族成员掌握这两个战略要地。

太元二年(377年)春,随着前秦大军压境,谢安顺势任命朱序为梁州刺史,命其移镇上游的襄阳(今湖北襄樊地区)。这一调动使得兖州这一重要据点出现了空缺。为此,东晋朝廷展开了一场广泛的讨论,旨在挑选合适的将领镇守广陵。

在此过程中,谢安凭借自己的权威,极力推荐其兄长谢弈之子谢玄出任兖州刺史。于是,广陵这一关键位置正式落入谢氏家族手中。

太元四年(379年)二月,前秦攻陷襄阳,俘虏了梁州刺史朱序。同年五月,前秦再度发兵南下,接连攻打盱眙(今江苏盱眙东北)和三阿(今江苏宝应),并直逼距离广陵仅百里的区域。

面对严峻局势,谢玄迅速组织反击,于六月取得胜利,成功收复三阿、盱眙以及君川(今江苏盱眙北)等地,并创造了著名的“君川大捷”。谢安借此辉煌战绩,顺势让谢玄接管了原本由王蕴驻守的徐州。至此,徐州与兖州实际上合并为一个统一的军政单位。谢玄以广陵与京口为基地,开始重新招募和整编北府兵。

通过掌控北府兵及京口、广陵两大重镇,谢安为自己的执政奠定了坚实的基础。谢玄重组的北府兵在后来的淝水之战中发挥了至关重要的作用,同时也成为解决桓玄问题的关键力量。由于北府兵在东晋后期的政治与军事格局中占据举足轻重的地位,因此有必要对这支军队的背景与意义作进一步探讨。

关于东晋北府兵的研究,田余庆先生的见解尤为深刻。在东晋时期,除了广为人知的北府兵,还存在西府兵这一军事力量。两者在多次关键军事行动中相互配合,屡建奇功。然而,北府兵之所以名留青史,而西府兵却逐渐被历史遗忘,主要原因在于北府兵后来成为刘裕平定桓玄之乱并建立刘宋政权的核心力量,而西府兵则早早退出了历史舞台。

北府兵的历史可以追溯到郗鉴时期,其最初组建地点正是京口。郗鉴利用这支军队压制了琅琊王氏,稳固了“王与马,共天下”的门阀政治格局,并推动了京口作为军事重镇的形成。然而,在桓温专政期间,北府兵实际上已被解散。因此,谢玄于太元四年在京口和广陵重新组建北府兵,应被视为一次重建,而非某些传统教科书中所称的“创建”。

那么,为何谢玄能够较为顺利地重组北府兵呢?这主要归因于北府兵的两个独特特点:其一,北府兵主要招募将领,而非后世常见的直接招募士兵;其二,这些应募的将领本身便拥有自己的部众,只需授予他们军衔或刺史、太守等名义,或对其兵员稍作补充,便可投入战斗。

此外,江淮地区及广陵、京口附近是流民聚集之地,补充兵员相对容易。基于以上两点,谢玄重组北府兵的过程,实际上只是将原本属于北府、后因解散而分散于江淮地区的宿将和流民武装重新集结,并征召部分渡淮流民加以充实。

值得注意的是,一些学者认为东晋北府兵训练有素,并将其视为淝水之战获胜的重要因素之一。然而,史书中并无任何关于谢玄训练北府兵的记载。同时,考虑到北府兵的兵员多为散居于江淮地区的流民,缺乏集中训练的条件,这种观点显然站不住脚。

综上所述,北府兵的战斗力更多源于其成员本身多为流民,长期习战且经验丰富。因此,将谢玄组建北府兵的过程简单类比为历代常见的招募与训练新军,是对历史事实的一种误解。

淝水之战前的北方形势接下来我们来聊聊北方的前秦政权。

提到前秦,苻坚这个名字是绕不开的。作为十六国时期一位杰出的少数民族领袖,苻坚在众多“五胡”首领中堪称出类拔萃。公元357年六月,苻坚铲除了暴虐无道的苻生,自立为大秦天王,从此拉开了前秦辉煌历史的序幕。

苻坚之所以能在众多少数民族领袖中脱颖而出,与他重用汉人王猛并推行汉化性质的政治改革密不可分。王猛出身于北海郡(今山东昌乐县西)的一个寒门家庭,早年以贩卖畚箕为生。尽管家境贫寒,但王猛并未放弃自己的远大抱负。史书评价他“博学好兵书”,且“气度雄远”。鉴于当时世局动荡,他曾一度隐居华阴山,静待时机。

公元354年,东晋桓温北伐,大军抵达灞上时,王猛身披粗布衣前往拜见。他一边若无其人地捉着身上的虱子,一边与桓温高谈阔论天下大事。后来,桓温撤军南归时邀请王猛同行,却被王猛婉拒。

王猛拒绝桓温的邀请,很可能是考虑到东晋的门阀政治体制对他这样出身寒门的人来说并不友好。毕竟在“上品无寒门,下品无世族”的东晋门阀制度下,寒门子弟很难有所作为。事实证明,这个决定是明智的。不久之后,苻坚便发现了王猛,两人一见如故,畅谈国家兴衰大事,志同道合,犹如刘备遇上了诸葛亮。

不久之后,在王猛的精心策划下,苻坚成功发动政变,铲除了暴君苻生。苻坚登上帝位后,立即任命王猛为中书侍郎、始平令。随后,王猛一路高升,“时猛年三十六,岁中五迁,权倾内外”,当时他仅36岁。

王猛如此迅速的权力攀升,自然引发了诸多不满,尤其是氐族皇室宗亲和元老旧臣,他们多次对王猛进行诋毁和攻击。对此,苻坚采取了严厉措施,不仅惩罚了那些诋毁者,还将尚书仇腾与丞相长史席宝罢免,以此警示群臣。

苻坚还公开向众臣宣告:王猛具备管仲、郑子产那样的卓越才能,我治理国家离不开他的辅佐。在攻灭前燕之后,王猛被委以重任,担任丞相、中书监、尚书令以及都督中外诸军事等要职,

“军国万机之务,事无巨细,莫不归之。”

王猛没有辜负苻坚的信任与期望。在执政期间,他全力以赴,以强化中央集权和提升君主权威为核心,对前秦的政治进行了全面整顿。在他的努力下,前秦迅速崛起,成为北方最为强大的少数民族政权。

中央集权的加强,使苻坚深刻体会到“始知天下有法也,天子之为尊也”。同时,前秦政权得以大规模调动人力,在关中地区兴修水利、开垦农田。短短几年间,关中地区便呈现出“田畴修辟,帑藏充盈”的繁荣景象,国库空前充实,为前秦统一北方的军事行动奠定了坚实的物质基础。

总而言之,自359年王猛开始执政,至375年病逝,这16年间,前秦迎来了鼎盛时期。

王猛辅佐苻坚治理前秦的成就,得到了史书的高度赞誉:

“(王)猛执政公正,流放尸位素餐者,提拔隐士,重用贤才。对外修整武备,对内尊崇儒学,鼓励农桑,教导廉耻。无罪者不加刑罚,有才者必予任用,百官各司其职,国家蒸蒸日上。至此兵强国富,接近太平盛世,皆因王猛之力。”

在经济实力的支撑下,前秦逐步征服北方各少数民族政权。据史书记载:

360年三月,匈奴刘卫辰派使者向前秦投降;十月,乌桓独孤部与鲜卑没弈干率众数万归顺前秦。

365年七月,匈奴右贤王曹毂、左贤王刘卫辰率军进攻前秦杏城(今陕西黄陵)。八月,苻坚击败曹毂并俘虏刘卫辰,将六千余户豪杰迁至长安。九月,苻坚亲赴朔方(今内蒙古杭旗北),安抚诸胡部落。

367年四月,王猛大破前凉,占领枹罕(今甘肃临夏)。

370年十一月,王猛领兵攻灭前燕,苻坚亲率十万大军抵达邺城,俘获前燕王慕容暐。

371年四月,前秦消灭仇池氐杨氏势力;同月,王猛再次击败前凉,前凉张天锡向苻坚投降。五月,吐谷浑王遣使向前秦进贡称臣。同年,前秦将领王统击溃陇西鲜卑乞伏司繁及其五万余众部落。

373年冬,前秦攻占东晋梁州(今陕西南部、汉水上游)和益州(今四川、陕西南部及云南、贵州部分地区),长江上游纳入前秦版图。

376年八月,前秦最终攻灭前凉,实现北方统一。

在北方统一完成之后,苻坚逐渐萌生了消灭东晋、实现全国统一的宏伟目标。然而,我们必须注意到,在王猛去世之后,前秦的政治局势已经开始显露出衰退的趋势。苻坚本人也不再像以往那样励精图治,转而开始大兴土木,生活变得奢侈腐化。

这一政治变化也被慕容鲜卑所察觉。例如,慕容农曾私下对父亲慕容垂说道:“自从王猛离世,秦国的法制日益衰败,如今更是因奢侈之风盛行而雪上加霜,灾祸即将降临。”因此,要深入剖析淝水之战前秦战败的原因,不能仅仅归结于东晋北府兵的英勇善战或苻坚的骄傲轻敌,而是需要从更深层次探讨前秦内部的政治问题。

前秦政权面临的最核心问题在于民族矛盾和民族隔阂异常突出。与之前的前赵、后赵、前燕等“五胡”政权类似,前秦内部的民族构成极为复杂。关陇地区是卢水胡与羌人的主要活动区域;晋北和陕北则是山胡(匈奴族的一支)的领地;晋东北和内蒙古为拓跋鲜卑的牧场;河北、河南北部及辽东地区则分布着大量的慕容鲜卑;而在赵魏地区,丁零族人数量众多。当然,汉族仍然是当时中原地区人口最多的民族。这些民族大多是在前秦武力征服的过程中被纳入其统治范围的。

每一次武力征服都使得前秦的民族关系更加复杂,同时也加深了隐藏在其内部的隐患。尽管前秦通过武力征服了这些不同民族,但却始终无法消除彼此之间的隔阂。如果内部的民族矛盾和隔阂得不到有效解决,那么实现全国统一的条件显然尚未成熟。苻坚正是在这种内外交困的情况下,发动了南进战争以谋求统一中国,最终导致前秦政权迅速走向崩溃。

如果从具体举措来看,苻坚的最大败笔在于公元380年将本族子弟分封至各地,这一决策直接削弱了氐族的战斗力与控制力。原本,氐族能够建立前秦并稳固立足于关中,得益于他们在关陇地区的人口相对集中,形成了局部优势。而在关陇以外的区域,氐族的存在几乎微乎其微。

然而,随着前秦凭借强大的武力征服北方广大地区,尤其是统一中原后,如何镇守这片辽阔的土地成为了一个难题。此时,氐族人口不足的问题便逐渐显现出来。

公元380年,苻坚做出了一项重大决策:为了巩固前秦在中原的统治,他决定通过军事殖民的方式,将居住在三原(今陕西三原)、武都(今甘肃成县以西)、九嵕(今陕西乾县东北)、汧、雍(今陕西凤翔南)等地的15万户氐族民众,迁徙到新征服地区的各个战略要地。

苻坚认为,这是强化本族对中原控制的最佳手段。

然而,从历史发展的角度看,这恰恰成为了前秦最终失败的关键原因。因为这一举措使得本就人口稀少的氐族进一步分散,丧失了在军事上的相对优势地位,从而为前秦的覆灭埋下了伏笔。

关陇地区作为氐族的核心统治区域,是前秦政权的政治根基所在。为了稳固前秦的统治基础,理论上应当加强氐族在这一地区的统治力量。然而,苻坚采取的措施却恰恰相反。

更为严重的是,苻坚不仅将15万户氐族分散到全国各地,还迁徙了关东地区的豪杰及各类少数民族共计十万余户至关中。例如,他将乌桓部众安置于冯翊(今陕西大荔)、北地(今陕西铜川南),丁零首领翟斌则被迁往新安(今河南渑池东)。这些举措直接导致了“鲜卑、羌、羯等族布满畿甸”的局面,使关中地区的民族构成变得极为复杂和不稳定。

与此同时,苻坚在削弱本民族集中力量的同时,却引入了大量其他少数民族进入其核心统治区。据记载,在迁往关中的十万余户中,仅鲜卑族就占据了四万户之多。这种政策为前秦埋下了巨大的隐患。淝水之战失败后,慕容鲜卑正是在关中地区率先起兵反叛,加速了前秦政权的瓦解。

显然,苻坚在民族问题上的处理失当成为前秦政权的一大致命弱点。对此,前秦统治集团内部的一些有识之士已有所察觉。

例如,赵整曾创作了一首《琴歌》,歌词写道:

“远徙种人留鲜卑,一旦缓急当语谁?”

这实际上是以诗歌形式表达对苻坚政策的担忧与反对。这首歌反映了当时部分人士对这一决策可能引发后果的深刻忧虑。

此外,在王猛生命垂危之际,苻坚曾向他请教后事安排。王猛回应道:“东晋虽偏安江南,但传承正统,政局稳定和谐。我去世之后,望陛下切勿将攻取东晋作为目标。而鲜卑、西羌等族,乃是我秦国的宿敌,日后必成大患,应当逐步铲除,以确保国家长治久安。”

王猛的遗言核心只有两点:一是劝苻坚不要急于南下讨伐东晋;二是提醒他要警惕鲜卑、羌等势力,应设法消除这些潜在威胁。然而遗憾的是,苻坚后来完全忽视了这些建议,因为接连的军事胜利让他变得盲目自信。

在苻坚看来,前秦已经占据中原,并成功攻下了长江上游的巴蜀地区,这种地缘政治格局与当年西晋灭吴时极为相似。而且,前秦此时拥有百万精兵,军需物资储备充足。在这种情况下,如果苻坚不对东晋采取行动,反而显得不合常理。

在正式发动灭晋战争之前,苻坚甚至提前发布了一道诏书,任命东晋孝武帝司马曜为尚书左仆射,谢安为吏部尚书,桓冲为侍中,并且在长安为他们修建了府邸,准备在征服东晋后,迎接他们到长安任职。

淝水之战长期以来,我们对淝水之战的理解往往局限于一场具体战役的层面。

然而,淝水之战远不止是公元383年秦晋在淝水展开的一次战斗,而应被视为一个持续时间较长的战争过程——即前秦与东晋之间的一系列冲突。淝水之畔的那场战斗,实际上是整个秦晋战争的最后阶段,也是决定淝水之战成败的关键战役。

事实上,前秦与东晋之间的战争早在王猛去世之前就已经拉开序幕。

公元373年,也就是王猛离世两年前,苻坚派遣王统、朱彤率两万大军进攻汉中,同时命令毛当、徐成率领三万军队从剑门出击,向东晋的梁、益二州发起进攻。此役中,前秦势如破竹,迅速占领了梁、益二州,迫使东晋退守巴东(今四川奉节)和建平(今四川巫山)一带。

这场发生在373年的梁、益二州争夺战,实际上已经揭示了前秦的战略意图,也彰显了苻坚南下攻晋的雄心壮志。正是基于这一战略动向,王猛在临终之际才极力劝谏苻坚放弃进攻东晋的想法。

然而,王猛的遗言并未能改变苻坚的决心。即便王猛已逝,苻坚依然坚持推进对东晋的军事行动。公元378年,苻坚派遣其子长乐公苻丕,带领十七万步骑围攻襄阳。经过一年的艰苦鏖战,前秦最终攻克襄阳,东晋守将朱序被俘。

由此可见,淝水之战并非突然爆发,而是前秦与东晋之间长期对抗的结果,是一系列战略部署和军事行动的延续。

在襄阳之战如火如荼之际,前秦的将领俱难、毛当、彭超等人率领七万步骑兵,相继攻占了东晋的彭城(今江苏徐州)、淮阴(今江苏淮安西南)和盱眙(今江苏盱眙东北)等战略要地。随后,他们集结六万兵力进逼三阿(今江苏宝应),直指东晋长江防线上的重要据点广陵(今江苏扬州),使得东晋京师建康陷入一片震动。

面对这一危急局势,东晋宰相谢安迅速调遣谢石与谢玄沿江布防,以解除三阿之围。谢石、谢玄所率各军协同作战,凭借精准的战术部署和高效的指挥能力,不仅成功解除了三阿的危机,还接连收复了盱眙、淮阴等城镇,迫使前秦将领彭超撤回淮北,并驻守彭城。至此,秦晋两军在淮河流域的战事逐渐进入僵持状态,战场主要集中在徐州以南、淮水以北的区域。

由于襄阳在长江中游防线中的关键地位,秦晋双方围绕此地的争夺始终未曾停歇。公元381年,时任前秦荆州刺史(驻守襄阳)的都贵派遣两万大军进攻东晋的竟陵(今湖北潜江),意图巩固襄阳周边的战略支撑点。对此,东晋荆州刺史桓冲派遣其侄子桓石虔率两万军队迎战,最终晋军大获全胜。

到了公元382年九月,桓冲再次派遣将领发起对襄阳的攻势,试图乘胜夺回这一战略重镇。次年五月,桓冲更是亲自统帅十万大军向襄阳发动猛攻。然而,前秦方面随即派出了钜鹿公苻叡率领五万步骑兵驰援襄阳,桓冲无奈之下只得退回上明(东晋荆州治所,今湖北松滋西北)。

值得注意的是,上述这些战斗虽然并非决定双方最终胜负的关键会战,但它们无疑构成了淝水之战的重要组成部分,是双方决战前的一系列前哨战。在这连绵不断的战役中,双方的实力对比和战略态势逐步明朗,为即将到来的决定性大会战埋下了伏笔。

公元382年十月,苻坚召集众大臣召开朝议,会上提出了与东晋决战的计划。苻坚决定亲自率领97万大军,一举消灭东晋。

在这场朝议中,只有朱彤等少数人赞同苻坚的主张,他们坚信:“凭借百万大军压境,必然能够达到不战而屈人之兵的效果”,认为东晋将会直接投降。

然而,多数大臣却持反对意见。尚书左仆射权翼便指出,东晋“君臣团结,上下齐心,谢安、桓冲皆为江南杰出之才,可见晋国不乏可用之才……因此绝不可轻率行动。”

太子左卫率石越也认为,东晋凭借长江天险,朝廷内部并无昏庸或二心之人,“不适合轻易出兵。”由于反对意见占多数,此次朝议未能达成一致。会后,苻坚单独留下弟弟苻融,希望他能支持自己的决策。

但苻融同样提出异议,并对苻坚分析了双方形势。他认为东晋“君主贤明,群臣效命”;而前秦则因连年征战,“将士疲惫,已有惧敌之心”,因此不具备灭晋的条件。

同时,苻融还声泪俱下地表达了担忧:鲜卑、羌、羯等族遍布长安周边,他们本就是前秦的潜在敌人。一旦大军东进,关中地区恐将陷入巨大危机。这正是当年王猛曾告诫苻坚需要注意的问题。

不仅如此,苻坚的太子苻宏、幼子苻诜以及爱妃张氏也都劝谏苻坚不要发动对东晋的战争。

然而,支持苻坚出兵的却只有鲜卑人慕容垂和羌族的姚苌等人。慕容垂曾对苻坚说道:“小不敌大,弱不御强”,鼓动苻坚尽快做出讨伐东晋的决定。实际上,在消灭前凉并攻占梁、益二州之后,苻坚就已经萌生了征服江东的想法。后来他自己也曾坦言,对于伐晋一事,“内断于心久矣”,也就是说他早已在心中做出了决策。如今召集廷议、征询群臣意见,不过是一种形式罢了。

公元383年七月,苻坚正式下令进攻东晋,秦晋之间的淝水之战就此拉开了序幕。

为了这场决战,苻坚几乎动员了全国的力量,下令将所有公私马匹尽数征用,并按每十名平民抽调一人当兵的比例组建军队,最终集结了六十万步兵与二十七万骑兵,号称百万大军。

八月二十六日,苻坚宣布军事部署:任命苻融为前锋都督,统领慕容垂等人率领的三十万步骑作为先锋部队;同时命姚苌为龙骧将军,率领蜀地军队顺江而下。

九月初二,苻坚从长安出发。此次前秦的军队规模极为庞大,“戎卒六十余万,骑二十七万,前后千里,旗鼓相望”。

面对如此浩大的百万大军,苻坚信心满满,甚至夸下海口:“投鞭于江,足断其流。”意指百万大军若将马鞭投入长江,便足以阻断江水流动。然而,在随后的淝水决战中,这支庞大的军队并未完全投入战斗,真正参战的只有苻融所指挥的先锋部队。

太元八年(383年),苻坚统率号称百万的大军南侵,意图灭掉东晋,一统天下。当时形势危急,建康上下一片恐慌。然而,谢安却依然镇定自若,以征讨大都督的身份统筹军事事务,并派遣谢石、谢玄、谢琰以及桓伊等率领八万大军前往抵御。尽管谢玄麾下的北府兵勇猛善战,但双方兵力悬殊,前秦军队的实力远超东晋十余倍,这让谢玄心中难免感到一丝紧张。

而驻守长江上游荆州的桓氏家族也严阵以待,当时,桓冲见前秦大军全力南下,便派遣三千精兵奔赴建康,希望保卫都城。然而,谢安却认为,即便增加三千兵力,也难以与敌军抗衡,反而希望表现出从容镇定的姿态,于是婉拒了桓冲的援兵,要求他专注于荆州的防御。

桓冲对谢安派谢玄等人抵御前秦的做法并不看好,甚至对参佐们抱怨道:“大敌当前,谢安却依然悠闲谈笑,毫不紧张。”他还批评谢安派遣的谢玄等人不过是“缺乏经验的年轻人”,并预言此战必败,担心不久后将受胡人统治。

实际上,不仅是桓冲等人感到困惑,就连谢安的侄子、前锋谢玄也有些按捺不住了。在大军即将出发之际,谢玄特意前往向叔父请教,询问该如何指挥这场战役。然而,面对侄子的疑问,谢安只是轻描淡写地回应了一句:“我自有安排。”

谢玄虽然不敢多问,但心中依然忐忑不安。于是,他再次派人前来请示。这一次,谢安干脆不再回答,而是拉着谢玄与一群友人,一同来到山中的别墅,在那里摆开棋局,邀请谢玄对弈几局。平日里,谢玄的棋艺本就高于叔父,可这次却接连失利。

见此情景,谢安笑着说道:“你输棋,是因为心神不定吧?是不是以为有大雁将至?”

谢安引用了《孟子》中的典故,谢玄一听便明白了:叔父是在提醒自己要沉着冷静、专注一心啊!就在当天晚上,谢安便针对军事部署问题,向谢玄详细讲解了他的战略构想。至于具体的部署内容,如今我们已无法知晓。

公元383年十月,正值初冬时节,谢石、谢玄等人率领八万晋军向淮、淝一带进发。而就在晋军出发之前不久,前秦的先锋部队在苻融的指挥下,已经成功渡过淮河,攻占寿阳,并俘虏了晋将徐元喜。

得知这一消息后,前来支援寿阳的胡彬只能退守硖石(今安徽寿县西北,淮水流经峡谷之间,两岸各有一座城池,是淮南的战略要地)。苻融自然深知硖石的重要性,为了巩固寿阳的防务并进一步夺取对淮水流域的战略控制权,他派遣将军梁成率五万兵马驻扎洛涧(今安徽淮南市东面淮河支流洛河),切断了胡彬向东撤退的通道,同时也增强了寿阳东侧秦军的防御力量。

面对秦军已占据寿阳、掌控洛涧等关键据点的局势,谢石、谢玄率领的东晋主力部队因忌惮敌军的强大攻势,不敢贸然推进,只能在距离洛涧约25里的马头城附近驻扎下来。

而退守硖石的胡彬部,在秦军的持续猛攻下,粮草即将耗尽。无奈之下,胡彬只得派人送信向谢石求援。然而,这封告急信却被苻融截获,信中写道:“敌众我寡,粮草殆尽,恐难再见到大军。”

苻融得知此消息后大喜过望,立即将信送往项城(今河南沈丘)给苻坚,并进言道:“敌军兵力单薄,易为所擒,唯恐其闻风而逃,应速派兵进击。”苻坚听从建议,将主力大军留在项城,亲自带领8000轻骑兵星夜兼程赶往寿阳。

抵达寿阳后,苻坚见晋军按兵不动,便派遣四年前俘虏的东晋襄阳守将朱序前往晋军大营劝降。按照兵法,“不战而屈人之兵”实为上策,苻坚此举从战略角度来看并无不当之处。

然而,苻坚对朱序的了解远远不够。他给予朱序良田豪宅、高官厚禄,甚至以诚相待,却未能真正赢得朱序的忠诚。朱序内心深处始终怀揣 着对故国的思念,无时无刻不渴望重返江南。

当朱序见到晋军统帅谢石时,他悄悄透露了一个关键的战略建议:“如果前秦百万大军全部集结完毕,我们确实难以与之抗衡。但现在敌军尚未完全集中,应迅速发起进攻。若能击败其先锋部队,就能挫伤他们的士气,进而一举击溃敌人。”这几句话看似简单,却蕴含着至关重要的情报价值。

这短短的一席话泄露了秦军的核心机密!正所谓“知己知彼,百战不殆”,朱序提供的信息直接促使晋军调整了作战策略。

从后续战局的发展来看,晋军能够以少胜多,成功击溃数量远超己方的秦军,离不开因朱序献策而做出的战略部署调整。原本,谢石的计划是采取守势,通过以逸待劳消耗秦军实力,待其疲惫后再发动反击。

然而,双方兵力悬殊实在太大——8万晋军对阵97万秦军,比例接近1比12。如果长期僵持不下,即便晋军将士骁勇善战、能做到以一当十,也很难确保胜利。因此,朱序的情报成为了扭转战局的关键因素之一。

针对朱序提出的建议,前锋谢玄颇为认同,认为其极具可行性,因此极力主张迅速展开决战。然而,握有军事决策权的主帅谢石却因不明原因而显得犹豫不决。

战机稍纵即逝,眼见局势如此,谢琰再也按捺不住内心的焦急,他大声向谢石进言:“还有什么可迟疑的!若错失良机,无异于坐以待毙!”经过反复权衡,谢石最终下定决心,并邀请朱序作为内应。

十一月初,谢玄派遣刘牢之率领5000精锐北府兵,火速挺进洛涧。抵达洛涧后,刘牢之依照事先制定的计划,强行渡过洛水,对秦军发起猛烈攻击。

面对晋军突如其来的袭击,驻守洛涧的秦军统帅梁成显然缺乏足够的心理准备。加之秦军长期驻扎洛涧未能前进,士气与斗志早已消耗殆尽。即便兵力占据优势,5万秦军竟被5000晋军击溃,主将梁成及其弟梁云皆战死沙场。失去主帅的秦军仓皇撤退,在争渡淮水的过程中,更有15000余人溺水身亡。

刘牢之乘胜追击,成功生擒前秦扬州刺史王显等人,缴获大量军械物资。洛涧之战虽仅为淝水大战的序幕,但其影响深远,不仅极大地提振了晋军士气,更严重挫伤了秦军的锐气,为后续的淝水决战奠定了坚实基础。

在洛涧之战取得胜利后,谢石与谢玄率领东晋军队一路挺进至八公山,与驻扎在寿阳的前秦苻坚大军隔淝水对峙。

淝水之上,战争的气息愈发浓烈,奔腾的河水仿佛也沾染了丝丝血腥。洛涧之败让苻坚首次感受到前所未有的心理压力,曾经豪言“投鞭断江”的他,如今已不再那么自信满满。

据史书记载,某日,苻坚与其弟苻融登上寿阳城楼,极目远眺,只见八公山上晋军旌旗飘扬、阵列严整,顿时心生怯意。再看那草木随风摇曳,竟恍惚间觉得皆是敌军。苻坚不禁对苻融说道:“这些也是精锐之师啊,怎能说他们兵力单薄?”由此,“草木皆兵”这一典故便流传至今。

不久之后,淝水决战拉开帷幕。

当日清晨,谢石率部假装渡河进攻,吸引秦军注意力。与此同时,谢玄、谢琰与桓伊则带领八千精兵准备渡河与苻融展开决战。当时,秦军沿淝水西岸布阵,而晋军则位于东岸,双方隔水相望。

谢玄派人向苻融喊话:“你们孤军深入,速战速决方为上策。然而现在你们沿河布阵,显然是打算打持久战。不如退后一箭之地,让我们渡河一决胜负,如何?”

对于晋军的提议,大多数秦军将领均表示反对,认为己方兵力占优,应坚守不退,使敌军无法展开攻势,如此便可确保万无一失。这确实符合兵法中“不动如山”的原则,随意撤退极易动摇军心。

然而,苻坚与苻融却出人意料地接受了晋军的建议。苻坚说道:“只需稍作后撤,待其半渡之时,我们以铁骑冲击,必能大获全胜。”

苻坚原本计划在东晋军队渡河至一半时,以骑兵发起冲锋,一举将其击溃。从兵法角度来看,这一策略并非毫无依据。

《孙子·行军篇》中提到:“敌若渡河而来,不可迎击于水中,应待其半渡而攻之,方能取胜。”也就是说,当敌人横渡河流时,不应与其在水中交战,而应在他们渡到一半时发起攻击,如此才能占据优势。

然而,苻坚的问题在于他生搬硬套兵法,却忽略了自身军队的实际情况。他的部队由多个被征服的民族组成,许多士兵是被迫征召入伍,内心并不愿参与这场战争。

因此,当撤退命令下达时,前秦士兵纷纷争先恐后地逃跑,局面瞬间失控。前线指挥官苻融见状大惊,急忙试图阻止,但为时已晚。

成千上万的士兵完全不听指挥,更糟糕的是,苻融的战马被自家士兵绊倒,他本人也因此落马,随即被蜂拥而上的东晋士兵杀死。这使得秦军失去了指挥,陷入更大的混乱之中。此时,朱序等人又在阵中高呼:“我军败了!我军败了!”

这一喊声如同雪上加霜,让前秦军队彻底崩溃。谢玄、谢琰等人趁势率军猛攻,一路追杀至寿阳西北二十里的青冈城。最终,前秦军队惨败,成为历史上著名的淝水之战。

从战场实际情况分析,淝水之战中,秦军因自相践踏而丧生的人数,远远超过被晋军直接击杀的数量。那些侥幸存活下来的士兵,也都被吓得魂飞魄散,一听到风声或鹤鸣,便以为是晋军追击而来。于是,“风声鹤唳”这一典故便应运而生。在混战之中,苻坚本人也不幸中了流矢,狼狈逃回长安。原本近百万的庞大军队,最终仅剩不到十分之一。

“东边日出西边雨,道是无晴却有晴。”历史总是充满矛盾与深意。

一方面,淝水之战彻底击碎了苻坚的雄心壮志,让看似不可一世的前秦王朝瞬间分崩离析;

另一方面,这场战役不仅保全了东晋的半壁江山,还以一种充满诗意的方式,成就了陈郡谢氏家族的荣耀与梦想。

正是从这一刻起,陈郡谢氏与琅邪王氏并驾齐驱,成为当时最显赫的一流士族。

淝水之战的性质、影响诸问题

淝水之战的性质、影响诸问题先来看淝水之战的性质。

淝水之战是由前秦苻坚发起的一场重要战役,关于其性质,学术界一直存在争议。主要的争论焦点在于,这究竟是一场以统一为目标的战争,还是一场民族入侵战争?也有学者试图调和这两种观点,认为淝水之战兼具统一战争与民族入侵战争的双重属性。

然而,这种折中观点仍面临一个问题:如果淝水之战确实同时具备两种性质,那么哪一种性质占据主导地位?换句话说,在这场战争的本质中,统一的目标是否超越了民族冲突的成分,或者反之?

要深入理解淝水之战的性质,田余庆先生提出了一种宏观视角——必须将其置于魏晋南北朝时期南北战争的大背景下来考察。这一时期,中国长期处于分裂状态,而淝水之战并非孤立事件,它与其他几次关键战役共同构成了南北对峙格局下的历史脉络。

例如,在淝水之战之前,有建安十三年(208年)的赤壁之战和太康元年(280年)的西晋灭吴之战;在其之后,则包括北魏太平真君十一年(450年)的瓜步之战以及开皇九年(589年)隋灭陈之战。这些战争虽然各有特点,但它们共享一个核心特征:均是在南北分裂的背景下,由北方政权发动的大规模南进军事行动,且战略意图无一例外地指向全国统一。

因此,从历史长河的角度来看,淝水之战不仅是一次具体的军事对抗,更是魏晋南北朝时期南北关系演变的重要节点之一。它反映了当时各政权在处理民族矛盾与追求国家统一之间的复杂博弈。通过对这一背景的梳理,我们或许能够更清晰地认识淝水之战的真实性质及其深远意义。

在这几场战争中,淝水之战与公元280年西晋灭吴之战最为相似,并成为苻坚制定战略规划的重要参考。

公元382年十月,苻坚召开御前会议,商讨伐晋计划。会上,石越以长江天险为由,明确反对伐晋。对此,苻坚引用了西晋灭吴的历史案例进行反驳。他说:“当年孙权治理全吴,孙皓继承三代基业,但面对王濬(西晋龙骧将军)的进攻,最终君臣被俘。即便有长江天险,又能抵挡多久呢?”

鲜卑慕容垂是支持苻坚伐晋的重要人物之一,他同样以西晋灭吴为例劝说苻坚。慕容垂认为:“孙氏在江东割据称雄,最终仍被西晋吞并,这是大势所趋。”

为了进一步说服苻坚,慕容垂强调,重大决策不应寄希望于全体臣子的一致认同,而应由领导者果断决断。他说道:“当年晋武帝谋划灭吴时,支持他的只有张华、杜预等少数几位贤臣。如果完全采纳群臣的意见,又怎能成就不世之功?”这一论点极具说服力,因为当时反对晋武帝灭吴的主要理由正是长江天险难以逾越。

苻坚为何不顾王猛临终遗言,执意南伐东晋?其根本原因在于,他将自己发动的南进战争与西晋灭吴相提并论,认为两者具有同等的历史意义。

事实上,早在淝水之战七八年前,苻坚南下的战略意图便已初见端倪。王猛正是因为洞悉了苻坚的战略方向,才在临终前特意告诫苻坚“不以晋为图”。

苻坚在王猛去世时对太子苻宏感叹:

“天不欲使吾平一六合耶?何夺吾景略(王猛字景略)之速也!”

这句话进一步表明,至少在王猛去世时,苻坚的南进计划已然成形。

然而,王猛劝阻苻坚南侵并非没有道理。他认为南北之间存在着“华夷之防”,而东晋作为“正朔相承”的正统政权,不应成为前秦的目标。

由此可见,在淝水之战酝酿之际,这场战争便具备了双重属性:一方面看似是一场统一战争,另一方面又带有民族入侵的色彩。苻坚所追求的是“平一六合”,旨在实现全国统一的“有征无战”大业,而并未考虑王猛强调的“华夷之防”或“正朔相承”。因此,王猛去世后,苻坚便着手实施南进计划。在攻占巴蜀后,前秦接连拿下长江中游的襄阳和淮河流域的彭城等战略要地,南北军事态势逐渐与当年西晋灭吴前如出一辙。至此,南伐决战已箭在弦上,难以避免。

田余庆先生通过对淝水之战与西晋灭吴战争的深入对比,从多个维度进行了详尽分析。他着眼于军事准备的精细程度、司马氏及苻坚所依赖的政治力量,以及东吴与东晋国势的差异等方面,全方位探讨了这两场战争的异同。

他指出,前秦在策划南进战争时,很大程度上以一百年前的西晋灭吴战争为蓝本,不仅军事部署参考了后者,而且苻坚发动战争的核心目标在于统一南方,这赋予了这场战争统一战争的本质属性。

然而,两次战争所处的条件存在显著差异。西晋灭吴之战恰逢其时,犹如瓜熟蒂落、水到渠成;而淝水之战则不然。战前北方的统治秩序尚未稳固,氐族贵族内部的权力分配尚未完成,被统治民族的强烈反抗态势依然存在,新一轮争夺北方统治权的斗争正在悄然酝酿。这意味着北方的民族关系尚未理顺,南北之间的民族差异更是极为显著。

由于北方民族融合的任务远未完成,前秦的南进战争不可避免地带上了民族入侵的色彩,这也注定了其失败的命运。综合来看,淝水之战兼具统一战争与民族入侵战争的双重性质,但其主导特性更倾向于民族入侵战争。

我们再来分析前秦失败的根源。

从淝水之战的南北格局来看,无疑是北方强于南方。前秦凭借长江顺流的地理优势,占据着压倒性的有利条件。然而,最终的结果却是东晋以弱胜强,击败了号称百万大军的前秦。这其中究竟有何缘由?对此,学术界一直有着诸多探讨,以下也试着提出一些见解。

淝水之战作为中国古代战争史上著名的以少胜多的经典战役之一,其实,在中国历史上,类似的以少胜多的战例并不少见,几乎每个朝代都有发生。仅就魏晋南北朝时期而言,在淝水之战之前,就有200年的官渡之战(曹操以劣势兵力战胜袁绍),以及208年的赤壁之战(孙权与刘备联合击败曹操);而在淝水之战之后,则有528年的邺城之战(尔朱荣以7万骑兵大破葛荣号称“百万”的大军),等等。

由此可以看出,东晋在淝水之战中以少胜多并非孤例,在中国古代战争史上具有一定的普遍性。究其原因,在冷兵器时代这种传统的作战模式下,交战双方往往难以全面展开兵力,通常只是先头部队直接交锋。而前锋部队的战斗结果,很大程度上决定了整个战役的成败走向。

前秦军队虽然号称拥有百万之众,但真正抵达战场并参与战斗的,仅有苻融率领的25万先锋部队。然而,即便是这25万先锋部队,在淝水决战时也并未全员投入战斗,只有其中的一部分与东晋的北府兵直接交锋。而当这部分军队溃败后,不仅没有战略预备队在后方及时接应,反而导致后续部队陷入混乱。

值得注意的是,淝水之战中苻坚战败并向北逃窜时,并未见到驻扎项城的大军有任何接应行动,沿途的前秦驻军也同样毫无作为。

实际上,淝水前线的失败本只是战役层面的局部失利,却最终引发了整个后方军事体系的全面崩溃。

从表面上看,苻坚出征时声势浩大,堪称“百年难得一见”,但实际上,这支军队不过是临时拼凑起来的乌合之众。对于这样一支缺乏凝聚力和战斗力的军队,即便想要制定周密的军事部署也是难以实现的。而这,正是看似强大的前秦军队在短时间内迅速瓦解的根本原因所在。

淝水之战前秦失败的原因有多方面,其中民族因素被认为是关键所在,这也是史学大师陈寅恪先生的重要观点,并为当今史学界普遍认可。

陈寅恪先生提出了两个核心问题:第一,苻坚为何执意进攻东晋?第二,淝水之战的失败为何迅速导致前秦的崩溃?

从民族关系的角度出发,陈先生认为苻坚坚持南进的根本目的是为了争取“正统”地位。在当时的历史背景下,若无法攻灭东晋,苻坚便难以确立自己作为汉人眼中正统君主的地位,也无法有效控制鲜卑等其他少数民族。同时,汉人内部也可能因此产生离心倾向。只有通过攻取东晋并推行汉化政策,苻坚才能实现胡汉统一的目标。这正是他坚持南伐的主要原因。

至于淝水之战的失败,其根本原因同样与民族关系密切相关。战争中,前秦损失最大的是氐族精锐部队。由于兵力配置失误,导致氐族的军事精华几乎丧失殆尽,从而削弱了前秦对北方地区的控制力。氐族作为前秦的核心民族力量,其精锐的损失直接动摇了政权的根基。

沿着陈先生的思路进一步分析可以发现,苻坚能够在短时间内完成北方的统一,与其积极推动北方民族融合的政策密不可分。这些措施不仅促进了各民族间的交流与融合,也为前秦的统治奠定了短暂而重要的基础。然而,淝水之战的失败使这一切化为泡影,最终加速了前秦的覆灭。

从历史事实来看,苻坚在处理民族关系方面表现得较为开明,相较于之前的匈奴、羯族以及慕容鲜卑等政权更为出色。他推行了一系列民族安抚政策,例如对被征服的民族不进行大规模屠杀,并且以礼相待其统治阶层;同时打击氐族内部保守势力,使得吏治相对清明;他还重用汉族官员,积极倡导儒学思想。

然而,我们也必须认识到,在前秦统治时期,北方地区并未实现真正的安定,民族融合也尚未完成。这并不是断言苻坚完全无法取得对南方战役的胜利,而是说,在北方局势尚未稳固的前提下,即便赢得一场战役,也无法达成统一南方的战略目标。换句话说,即使苻坚通过军事行动消灭了江左政权,也只是将北方的民族矛盾和动荡蔓延至南方,从而导致南北统一难以长久维持。

通过对前秦与东晋双方军事及政治状况的对比分析,可以进一步揭示前秦战败的原因。苻坚在发动淝水之战前曾召开廷议,商讨伐晋计划。

如前所述,当时反对的声音众多,反对者的理由大致相同,即认为东晋占据了天时、地利、人和的优势。

所谓天时,是指东晋正值农业丰收之年,风调雨顺;所谓地利,是由于东晋依托长江天险,形成南北天然屏障;所谓人和,则表现为东晋君臣团结一致,上下齐心,谢安、桓冲等均为“江左伟人”。

反观前秦,由于连年征战,将士普遍厌战畏战,尽管号称百万大军,但其中多数为临时征召或强制入伍,实际战斗力并不强,甚至有些人虽身在秦军,却心向东晋。在双方尚未交战之时,胜负其实已见分晓。再加上苻坚临战时轻敌冒进,战略部署失误,战线拉得过长,因此实际集结到前线的兵力,包括姚苌负责进攻襄阳地区的部队在内,也不足30万人。

淝水之战中,一个关键的偶然因素便是朱序的行为。苻坚派遣朱序去劝降东晋,却未料到朱序反而向对方泄露了前秦的军事机密。这一举动导致双方在军事信息上产生了严重不对称的局面。东晋因朱序提供的关键情报而对双方情况了如指掌,而前秦则陷入既不了解自身处境也不清楚敌方动态的被动局面。

正是基于朱序的情报,谢石得以迅速调整战略部署,抓住战机,为东晋奠定了胜局。反观苻坚,由于朱序的泄密与背叛,最终一败涂地。这表明,历史进程时常会因一些偶然因素而发生转折。尽管从前秦发动这场战争的角度来看,失败或许有其必然性,但若没有朱序这一意外事件,东晋恐怕不会赢得如此轻松,前秦也不会瞬间分崩离析。

最后,谈及淝水之战的后果与影响,可以明确的是,此战彻底改变了南北双方的政治格局。这是对整个事件始末的重要总结。

先来看北方的情况。淝水之战前秦失利,直接导致了这个政权的瓦解。385年七月,苻坚在逃回北方后于五将山(今陕西岐山县东北)被羌族首领姚苌俘获,最终在新平(郡治漆,今陕西彬县)被勒死,这位曾经叱咤风云的一代枭雄就此陨落。

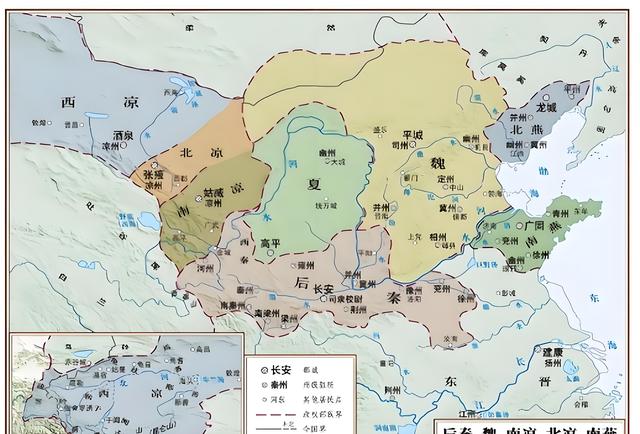

前秦的覆灭使得原本短暂统一的北方重新陷入分裂割据的状态,多个少数民族政权如雨后春笋般涌现。其中包括慕容鲜卑建立的后燕、西燕、南燕,冯跋创立的北燕,羌族姚苌创建的后秦,匈奴赫连勃勃建立的大夏,鲜卑乞伏部建立的西秦,鲜卑秃发部建立的南凉,氐族吕氏建立的后凉,汉人李氏建立的西凉,以及卢水胡沮渠氏建立的北凉。

我们常说的“五胡十六国”,其大部分政权都是在前秦灭亡之后形成的。这些胡族政权之间不断发生战争与兼并,进一步加剧了北方局势的混乱。

这种动荡的局面一直持续到北方另一个强大的少数民族政权——由拓跋鲜卑建立的北魏出现才得以终结,而这一过程大约又耗费了一个世纪的时间。

再看看对南方政权的影响。

淝水之战的胜利,虽然暂时化解了来自北方的军事威胁,却使得东晋政权内部的矛盾愈发尖锐,统治阶层之间的权力斗争也愈演愈烈。就家族而言,这场战役与陈郡谢氏密切相关,然而最终却导致战后谢安“功高震主”的尴尬局面,其作为功臣的地位反而给谢氏家族带来了潜在危机。

淝水之战虽为谢氏赢得了辉煌荣耀,但也埋下了东晋朝廷对谢氏猜忌的种子。

首先,在孝武帝和会稽王司马道子的压力下,谢安于太元九年(384年)八月被迫离开权力中心,率军北伐,并于次年(385年)四月退居广陵,同年八月病逝。

谢安去世后,司马道子接任扬州刺史、录尚书事、都督中外诸军事等要职,彻底将谢氏排除在中央权力核心之外。在此背景下,谢玄也无法继续统领北府兵,加之北伐失利等因素,他于太元十二年(387年)正月被调任会稽内史,次年郁郁而终。

其次,战后相当长一段时间内,东晋朝廷迟迟未对参战将士进行封赏。直到谢安去世两个月后的385年十月,也就是淝水之战近两年后,才开始评定“淮淝之功”。

再次,淝水之战后,桓、谢两大家族的关系有所缓和。太元九年桓冲去世后,谢安并未如外界所料吞并其领地,而是安排桓豁之子及桓伊分别担任荆、江、豫三州都督,从而大大缓解了桓、谢之间的矛盾,史书评价这一时期“彼此无怨,各得其所”。

陈郡谢氏与谯国桓氏原本矛盾比较突出,这时能够做到“彼此无怨,各得所任”,固然与谢安的人事安排有关,但与淝水之战桓谢的携手合作之谊,以及战后功高不赏的相同境遇,也是大有关系的。司马氏皇室对功高难赏的谢氏心存猜忌,对于桓氏又何尝不如此呢?物伤其类,恐怕也是桓、谢和解的难言之隐吧。