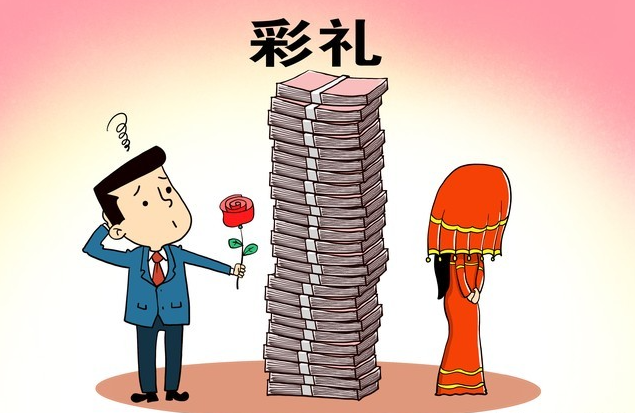

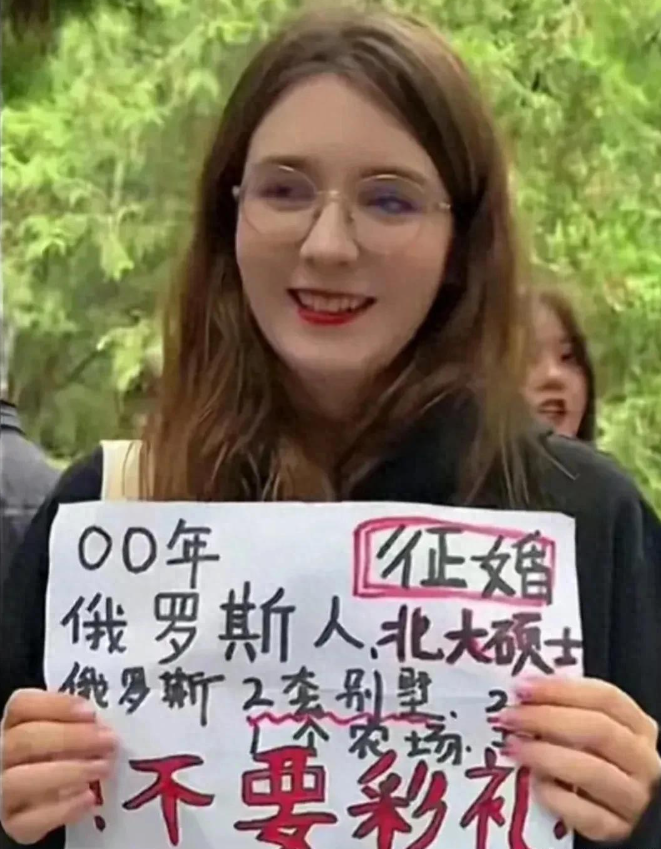

民政部最新数据显示,2024年第一季度跨国婚姻登记量同比激增23%,其中72.6%为外籍女性与中国男性结合。在杭州、广州等城市的相亲角,手持"零彩礼、愿生育、通汉语"标语的东欧、东南亚女性形成独特风景线。这一现象与国内"天价彩礼、结婚难"的婚恋困境形成戏剧性反差——据《中国婚姻家庭发展报告》,2023年全国平均彩礼达18.7万元,38.2%适婚男性因经济压力推迟婚姻。

■ 经济文化双轮驱动

北京师范大学社会学院教授李明分析,此轮跨国婚恋潮背后存在三重推力:

◆ 地缘经济重构:我国人均GDP突破1.2万美元,对比俄乌冲突下的东欧、经济滞胀的东南亚形成明显势差

◆ 文化软实力输出:TikTok海外月活用户破15亿,国产剧在168个国家播出,塑造出"中国男性顾家负责"的集体认知

◆ 政策红利释放:"一带一路"沿线国家来华通婚占比达65%,中非、中俄民间交往指数较5年前提升3倍

■ 价值观碰撞催生鲶鱼效应

在郑州从事跨国婚介服务的王丽观察到观念迭代:国内68%的相亲女性要求有房,而外籍女性中仅12%提出物质条件。这种差异引发婚恋市场深层变革——深圳、成都等10个城市试点"彩礼指导价",2023年全国彩礼均价同比下降18.6%。乌克兰籍新娘安娜的表述颇具代表性:"我看重中国丈夫尊重伴侣的态度,这比物质保障更让人安心。"

■ 政策杠杆调节人口流动

尽管外籍配偶可通过婚姻获得居留许可,但我国始终保持审慎的移民政策。公安部出入境管理局数据显示,近五年外籍人士入籍通过率稳定在0.3‰。这种稀缺性反而强化了跨国婚姻的含金量,越南籍社会学者阮氏芳指出:"对中国发展前景的认可,使婚姻成为最直接的文化认同方式。"

■ 反思与启示

这场静默的婚恋革命正在倒逼社会价值重构:

√ 上海社科院调研显示,95后女性对"共同奋斗"的婚姻期待值提升27%

√ 《民法典》实施后,借婚姻索取财物案件的撤诉率达43%

√ 婚恋平台"世纪佳缘"新增"跨国专区"用户半年增长300%

正如社会学家费孝通所言:"婚姻是观察社会的棱镜。"当东欧姑娘在义乌夜市与中国摊主共担风雨,当非洲女留学生选择扎根贵州乡村,这些跨越山海的情感联结,既是国家崛起的微观注脚,更是文明互鉴的时代印记。这场始于经济吸引力的婚恋迁徙,终将推动中国社会走向更开放包容的婚姻文明。