在历史的长河中,总有一些片段被精心留存,这组清末民初的上色老照片,便是如此珍贵的存在。它们宛如一扇扇通往往昔岁月的窗,透过那细腻的色彩与生动的画面,往昔鲜活的场景如潮水般涌来,带领我们领略那个风云变幻时代的独特风貌 。

光绪三十一年(1905)暮春,云南府知府出巡的仪仗行,《大清会典》作为清代典章制度的集大成者,对官员仪仗的等级规范有着严格界定。以正四品知府为例,其仪仗配置在《会典》卷三十三 "仪制清吏司" 中有明确记载:"知府,旗四,黄伞、扇各一,桐棍、槊、回避、肃静牌各二"。照片中的兵丁严格遵循此秩序

队伍前端,敲铜锣的兵丁格外惹眼,他们有节奏地敲响铜锣,发出阵阵声响,意在警示路上行人迅速避让。紧随其后,两名兵丁高举着高脚牌,其上 “回避”“肃静” 的字样清晰醒目,彰显出官员出行时的庄重肃穆,令周遭百姓心生敬畏 。这种源自明代 "出警入跸" 的仪轨,既是对朝廷体制的固守,也是边疆大吏维系威仪的最后倔强。

光绪二十九年(1903)深秋,云南武备学堂西式洋楼前,身着将弁服的总办正与自己的亲兵合影。

据《云南通志·兵制志》记载,该学堂前身为1899年设立的"云南陆军武备学堂",1903年正处于改制为"云南陆军小学堂"的过渡阶段,总办一职按《奏定陆军学堂办法》应高配为正三品,与画面中人物一说为留日士官生高尔登,一说是北洋系的彭寿莘。

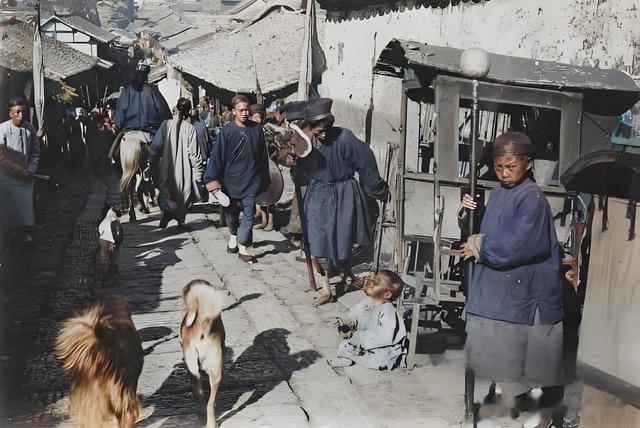

光绪末年的昆明城,金马碧鸡坊以西的逼仄巷陌间,青石板路被百年骑楼夹成 "一线天"。这些始建于明代的木质廊檐下,至今还悬着老旧招牌。

画面右侧,十二三岁的少年显然是头一回见到洋人手中黑洞洞的镜头,惊恐地看着镜头。几步之遥,穿开裆裤的幼童正蜷在地上,仰望的天空。

这张泛黄的老照片中,端坐在榆林衙署内的老者,正是晚清地方官裴荣培。据《榆林府志》记载,他于光绪末年(1900-1911)出任榆林府“捕盗同知”,职掌地方缉捕、治安与刑狱,其职能大致相当于现代的公安局长。

画面中,时年六十三岁的裴荣培已过花甲,银髯垂胸,双眼微阖似在案牍间稍作休憩。值得注意的是,照片摄于1906年清廷“预备立宪”推行地方警政改革之际,陕西虽于次年设立“巡警道”,但榆林等边远州县仍依赖传统捕盗体系维持治安,裴荣培的存在恰成为新旧制度交替期的活化石。

1909年,关中腹地的暮春时节,陕西西安城郊官道旁的土墙客栈前,一架榆木车架的板车横在官道旁,车板上挤坐着四五个赶路的行人,靛青粗布衫上落满尘土。车辕旁,横七竖八堆着粗布包裹,这是小商贩们赖以谋生的家当。

清末,留着长辫、身着长衫的年轻学子们,端坐在大学课堂里,专注接受着新式教育。

讲台上,一位外国人悠然安坐,此时,一名长辫垂肩的中国学生走上前去请教问题,那外国人微微斜目,自上而下打量着眼前的学生。这一幕,怎么看都透着些许格格不入的违和感。

旧照中的清末图景里,除了俯身劳作的船工,便是衣衫褴褛的乞丐,这些在时代底层挣扎的人们,皆为果腹而奔忙,在镜头的定格中,化作旧时光里一幅辛酸的生存剪影。

1927年,在康有为逝世前两天,一张摄于青岛的照片定格了他生命最后时光的剪影。

画面中,他静坐于一处圆桌之前,单手轻扶桌沿,鬓发略显凌乱,在岁月与世事的沉淀中流露着几分怆然与孤寂。

这一组清末民初的上色老照片,以色彩为笔,以岁月为墨,勾勒出那个时代的丰富轮廓。它们不仅是影像的记录,更是历史的鲜活诉说,让我们得以穿越时空,触摸到清末民初社会变革与生活日常的温度 。

满清十大酷刑、闭关锁国、不思进取、文字狱、留头不留发留发不留头、剃发易服、驱使奴隶、鞑子一人管十家,银乱中国女子,欺男霸女、康熙乾隆六下江南挥霍奢靡、四库全书篡改禁毁15万册古籍、隐藏满清罪恶事实、抹黑明朝历史、禁锢思想、打断人民的脊梁骨、误人子弟,误导国人成为奴隶、阉割中华文明,使我国回到漆黑蒙昧的原始社会、凡有水旱,坐视不管、重徭役、纵贪官污吏,官以贿得邢以钱免,腐败,卖官鬻爵,贪赃枉法国库空虚、圈地运动,百姓流离失所、民族压迫、宁与外邦不与家奴、割地赔款、不战而败、丧权辱国、不平等条约、百年屈辱、祸国殃民、扼杀维新、残暴专制、种族灭绝、赵州之屠、畿南之屠、潼关之屠、扬州十日、嘉定三屠、昆山之屠、嘉兴之屠、江阴八十一日、常熟之屠、四川大屠杀、金华之屠、南昌大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、汾州之屠、大同之屠、广州大屠杀、潮州之屠……几乎将明朝全境上下屠了个底朝天,整个华夏大地十室九空!屠杀人数甚至比日本鬼子侵华战争死亡总数多出数倍!中国文明领先世界几千年,直到满清统治时期才急剧衰落到世界贫穷国家。中国历史上最接近亡国的四个时期之一,洗满清和洗日寇有什么区别?