钱学森完美展现了这一点,他毅然决然地抛弃了美国那奢侈享乐的日子,历经重重艰难险阻回到祖国,只为给国家贡献力量。

要是钱学森决定待在美国,那他肯定是财源滚滚,名声大噪,孩子的教育问题也根本不用愁。但他偏偏选了回中国这条路,选了为天下人谋福利这条路。这意味着他得放弃孩子接受顶尖教育的机会,这样的事儿,有几个人能真正做到呢?

1955年9月17日,7岁的小钱永刚放弃了学业,跟着爸爸钱学森坐船从美国回到了中国。那时候的他,还根本不明白,为了这次能回家,爸爸到底付出了多少。

这艘船,对钱永刚来说,是命运的大转折,而且,它还对中国的科学发展起到了巨大推动作用。钱学森的努力,让咱们国家的导弹研究一下子快了20年。

但钱学森那唯一的宝贝儿子钱永刚,回国这事儿让他不得不中断学业两次,一直到30岁才踏进大学校门,他的成长成才之路因此晚了差不多二十年。这背后,究竟藏着啥样的故事呢?

【小“老外”开启中国新生活】

钱家真是人才济济,特别是钱学森,那可是给咱们中国立下大功的科学家。大家平时老爱盯着富二代、官二代看,那科学家的后代又是个啥情况呢?

钱永刚老被人拿来跟他爸钱学森比,感觉自己老是活在老爸的光环里。而在他这辈人里,大家最爱比的还有远在美国的堂哥。

钱学森的弟弟钱学榘,当年跟他一样去了美国深造,他在动力学领域也特别厉害。钱学榘后来选择留在美国,他的两个儿子都特别出息。其中一个,钱永佑,是神经学方面的大专家。

特别是钱永健这个儿子,在2008年跟两位美国科学家一起拿了诺贝尔奖,这事儿在华人圈里可炸了锅。亲戚们都挺为钱永刚可惜的,说他要是当年没回国,留在美国,以他的聪明才智,成就肯定也不会比那些堂兄弟差。

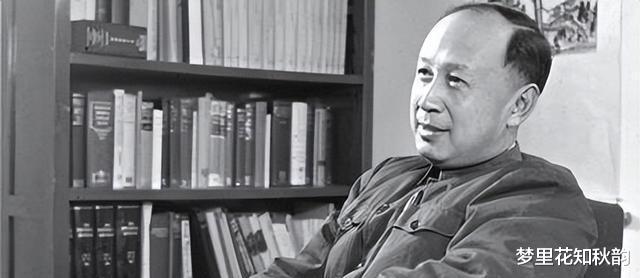

钱永刚1948年在美国出生,那时候,他的父亲钱学森正处于事业的顶峰,在美国混得风生水起,能随便进出五角大楼,备受美国政府的。

大家都说,钱学森一个人的本事,顶得上美国五个师的兵力,这足以看出他在美国有多被看重。但尽管如此,他还是毫不犹豫地决定回到咱们祖国。

钱学森带着一家老小回到祖国后,立马就投入到中科院力学研究所的筹建工作中。他儿子钱永刚也被转学到了新学校,但钱学森忙得团团转,压根儿没空过问儿子的学业咋样。

钱永刚刚回国,啥都觉得新奇。就拿喝牛奶这件小事儿讲,餐桌上摆着热乎乎的牛奶,这让他有点纠结。他在美国习惯了喝常温的牛奶,这热牛奶到底能不能喝呢?吃饭时,他和妹妹经常悄悄商量这事儿。

钱永刚小时候不会讲中文,跟周围人交流挺费劲儿的。所以,他每天就跟妈妈一起,不停地练习说中文。

钱学森忙得没空管孩子,教育孩子的任务全落在了他妻子肩上。那会儿,孩子学东西特别快,没多久,钱永刚就把中文普通话学得很好了,结果把英语给丢在了一边。

钱永刚慢慢习惯了学校的日子,后来他注意到,老爸老是往外跑,一走就是好几个月,都不见踪影。有时候老爸会突然冒出来,但穿的衣服跟季节都不搭,感觉就像是从别的地方突然冒出来的似的。

家里人都清楚,钱学森干的是国家的秘密大事,大家也都见怪不怪了。钱永刚呢,他从不会追着问老爸去哪儿了,或者是具体干啥活儿。

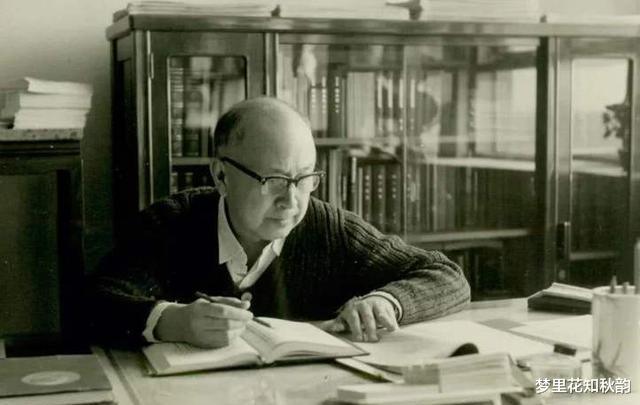

钱学森在家时跟儿子聊天不多,基本就早餐和晚饭那会儿能说上几句。晚饭一吃完,他就埋头看书,谁都不能去扰他,这习惯对钱永刚影响可不小。

看书就像是父子间最牢固的桥梁,钱永刚过了好多年,才真真切切地感受到看书给自己一辈子带来的改变。

钱学森夫妇特别看重孩子们的读书,他们回国时带了一大堆东西,其中书就占了好大一部分。为了给两个孩子看,他们还特意准备了好多漂亮的书籍,这些书啥内容都有,涉及面特别广。

钱永刚有个自己的小书架子,上面的书越堆越高,全都是他自个儿挑的爱看的。钱学森两口子对孩子看书这事儿挺开明,从不规定他得看啥样的书,他们觉得多读书、啥书都看点,能让孩子见识更广,脑子也更灵活。

一个人不上大学也没啥,但一辈子都得读书学习,这事儿每个人都得坚持。过了好些年,钱永刚一直在办钱学森班,为教育使劲儿,这其实就是把钱学森的精神给传下去了。

我爸干活儿特别利索,他一直保持着很有规律的学习和生活习惯,身体倍儿棒。他总说,一天干8个小时活儿最合适,得注意休息和干活儿搭配着来。要是身体不行,哪儿来的力气学习和工作呢?

【钱氏教育重在身教,让爱沐浴孩子】

钱永刚上初中时,有次考试拿了4分,结果被老师叫去谈话。老师说,按他的水平,5分才是理所当然的。回家后,钱永刚跟老爸吐槽,说要是想每门都考5分,那他就得少读好多课外书了。

钱学森表示,考四分其实挺不错的。考试拿满分不是学习的真正目的,我们应该把眼光放得更远一些,懂得如何选择和放弃。

还有一回,说到分数这事儿,也能瞧出钱学森对待教育的看法。记得是刚上初中一年级那会儿,老师瞅着钱永刚爱动些小脑筋,就特地给他报了个北京市初中数学竞赛的预备班。

钱永刚看到自己的考试成绩只有30分,就跟老爸吐槽,说好多题目他压根儿没学过。老爸听了,哈哈一笑,说考这30分其实对他特别有帮助。

考试呢,就是检验你学过的知识,但人生路上遇到的,往往都是你没学过的。你得学会怎么应对这些未知,才能搞定生活中那些突如其来的难题。要是能做到这点,那这30分就算没白拿。

钱学森主张过简单日子,他的公文包一背就是好几十年,那把蒲扇也是坏了就缝,父亲缝完儿子接着缝。

钱学森身为老爸,其实挺亏欠钱永刚的,他陪儿子的时间真的太少了。他把大把精力都放在了祖国和工作上,给儿子的教育更多是通过自己的行动来示范。

不过,钱学森真的是个很棒的爸爸,他对孩子的那种潜移默化的影响,比直接给他们好的生活条件要强得多。

钱家有个传统,那就是爱读书。钱永刚手里一有零用钱,就会跑去买书。他能一直保持阅读的好习惯,说到底还是受了他老爸的熏陶。

钱学森曾老实说,就算他每周只能抽时间和儿子一起解一道题目,儿子也能考上心仪的大学。这话里头,透着他对钱永刚的一份愧疚之情。

钱学森夫妇俩感情特别深,他们之间的恩爱对孩子们也有很大影响。钱永刚经常想起爸妈那些甜蜜又温馨的小日子,有一次妈妈蒋英要帮爸爸去领奖,她就跟钱学森开玩笑说:“这次我去领,奖金就归我,名声还是你的。”

钱永刚对夫妻俩那充满风趣和情调的对话记得清清楚楚,家里那种和睦的气氛,让孩子们实实在在感受到了满满的爱。

【失之东隅,守得云开见月明】

1966年,钱永刚18岁那年,他又一次没书念了,这都是因为那时候的政治环境闹的。国家进入了段挺特别的时期,好多有文化、有学问的人都被整了。

这段风波给全中国的科技文化、教育领域带来了很大的冲击,很多相关部门都陷入了停滞不前的困境。

钱永刚同样没能幸免,他本该好好求学的黄金岁月,被接连不断的争斗给毁了。书读不下去了,钱永刚只好选择穿上军装,进了部队。投身军旅,对钱永刚来说是个重要决定,也成了他人生的一个新起点。

在军队里,新兵钱永刚表现特别出色,军事技能大比拼拿了头名,还荣获了优秀士兵的称号。但让人意外的是,身为钱学森的儿子,这个身份没给他在军队带来啥好处,反倒成了个累赘。

钱永刚得面对一大堆挑战,就连升官和加入党组织都比其他士兵要难上不少。在部队里,他感觉自己没啥奔头,心里挺失落的。

我爸从来不会因为私人关系给钱永刚开后门,那时候在部队,钱永刚心里挺不是滋味的。由于他的身份问题,他没法得到应有的奖励和荣誉,心里的苦水也没地方倒。

钱永刚后来被安排转去做技术活儿,没想到他一走,团队的奖项就一个接一个地来了。这让钱永刚心里挺不是滋味,感觉啥情绪都搅和在一起了,说不出的复杂。

他不想拿这些琐事去烦父亲,只能自己偷偷咽下苦水。

1977年,高考终于又重新开始了,钱永刚心里别提多乐呵了,他琢磨着得赶紧抓住这个机会,把上大学的梦想给实现了。那时候的钱永刚,都已经30岁了,他在美国有个堂弟,年纪跟他差不多大,但人家早就成了生理学博士。反观他自己,连大学的门槛都还没迈进去过呢。

1978年,钱永刚历经诸多不易,参加了国家的高考,最后成功考上了在长沙的国防科技大学。

两次放弃学业后,到了三十岁这“老大不小”的年纪,我才终于迈进了大学校门。这一路走来,本该大放异彩的聪明脑袋瓜,确实被耽误了不少宝贵时光。不过话说回来,大器晚成嘛,也许这就是老天爷换种方式给的奖励。

上了大学后,钱永刚察觉自己比周围的同学大了差不多十岁,心里有点别扭。但求知的热情盖过了这点不自在,他一股脑儿地把所有心思和时间都花在了学习上。

钱永刚在大学时,挑中了计算机专业来学习,后来1982年顺利拿到了工学学士学位。到了1985年,已经37岁的他,觉得自己在知识和技能上还有很大的提升空间,于是决定自己掏钱去国外继续读书。

钱永刚在加州理工得到了不用考试就能上学的特别机会。这是因为很久以前,加州理工的校长跟钱永刚的爸爸钱学森说过,钱学森的孩子们都可以直接上学,不用考试。这可是钱永刚这辈子唯一一次因为爸爸的关系,得到了这么特别的照顾。

几年后,钱永刚在加州理工大学拿到了硕士学位,然后就回国了。到了40岁,他进了部队,专门搞计算机软件系统的研发。2004年,钱永刚还被一所高校请去当客座教授。他和大多数中国知识分子一样,日子平平淡淡,没啥特别的。

大家老是不由自主地把他和他的堂兄弟钱永健放在一起比较。你看,一个是拿了诺贝尔奖的大人物,而另一个呢,只是个平凡的大学教授。这差距,看起来可不是一星半点。

对于这事儿,钱永刚挺看得开的。他从老爸那儿学到的还有不追求名利那一套,他心里头明镜似的,明白每个人都有自个儿的路要走,不用太把别人的看法放心上。

我堂弟钱永健拿了诺贝尔奖,那可是相当了不起。但话说回来,我虽然没他那般风光,但能留在中国,脚踏实地在这片生我养我的土地上,为咱们国家的建设添砖加瓦,钱永刚心里头还是挺美滋滋的。

妹妹钱永真在改革春风吹过后,踏上了海外求学的路。她继承了老妈蒋英的音乐天赋,特别喜欢唱歌,而且一直都没放下这个爱好。这也正合老爸钱学森的心意,他总觉得,每个人都该去追求自己喜欢的事情。

看看钱永刚和钱永真这对兄妹的人生轨迹,就能明白钱学森教育子女真的很有一套。他并不看重孩子们一时的分数高低,而是把眼光放得很长远,注重的是能影响他们一辈子的东西。

2009年10月31号,钱学森老先生离开了我们。为了纪念自己的老爸,钱永刚接下了上海交大钱学森图书馆馆长这个担子,并且他全国各地奔波,建起了不少以钱学森命名的学校和班级。他一门心思扑在教育上,就想把钱学森的精神传下去。

钱永刚现在也到了该享清福的年纪,他忙着建图书馆、写书、四处游玩,替老爸圆一些当年没来得及实现的梦,感觉日子过得很带劲。

钱永刚从这些事情里学到了很多,他越来越觉得做好自己最重要,根本不用和别人攀比。既然他是钱学森的儿子,那就得大大方方接受这身份带来的一切。

【结语】

钱永刚是位资深的国家高级工程师,在计算机科学研究上取得了显著的成就。他不但致力于科研工作,还投身于教育事业,为国家培育了一大批杰出的专业人才。

他用自己的实际行动,一步一个脚印地落实着“为天下谋福利”的家训。

可能钱学刚这一辈子,没像他老爸那么出名,也比不上堂哥们在国际上的专业大名头,但他靠自己,一步一个脚印,走的是自己的路。

既然我现在处在老爸的影响力之下,那我就跟着这股力量走,努力把这影响力变得更大更强。

钱永刚或许并不出众,要是不看他老爸钱学森那么厉害的光环,他取得的那些成绩,咱们普通人努努力其实也能摸到边。但这恰恰给了我们很大的启发。

钱永刚的故事展示了,当一个人不图私利,活得是多么自在。就算成功来得晚些,但只要心里装着为大众谋福祉的念头,那条为天下做贡献的路,迟早会清晰地展现在眼前。

钱永刚现在正在忙活着讲他老爸的故事,推广老爸的教育理念。钱学森班那股子活力和朝气,不就是对钱学森和钱永刚最好的报答嘛。