前言

瓦德里希科堡,曾经是德国最大的机床厂,然而后来却因为经营不善的缘故被迫破产,美国不愿意错过到嘴边的“肥肉”,以相当便宜的价格将其收购。

本以为是双向奔赴,可美国却只是想用这个平台成功挤进欧洲市场,顺带提升一下自己的机床业务,也因此让瓦德里希科堡陷入了更大的深渊!

作为老牌科技强国,尚且没有把瓦德里希科堡“盘活”,可想而知在中国以1.2亿欧元全资收购这个曾位居全球第一的德国机床厂时,会受到怎样的冷嘲热讽。

只可惜,那些冷嘲热讽我们照单全收,在一众质疑声中,我们不光盘活了瓦德里希科堡机床厂,还因此大赚13亿,那么,北京第一机床厂是怎么做到的呢?

百年辉煌:德国工业皇冠上的明珠

1920年,德国巴伐利亚州的小镇科堡,一家名为“瓦德里希科堡”的机床厂悄然诞生。

没人能想到,这个最初仅有几十名工人的小作坊,日后会成为全球重工业的“心脏”。凭借德国人特有的严谨与技术创新,瓦德里希科堡迅速崛起。

二战期间,它为德国军工提供精密机床;战后重建时,它又为欧洲的汽车、造船和航空业制造核心设备。

到了上世纪60年代,瓦德里希科堡的龙门铣床已成为行业标杆,全球订单多到“机器冒烟,工人三班倒都干不完”。

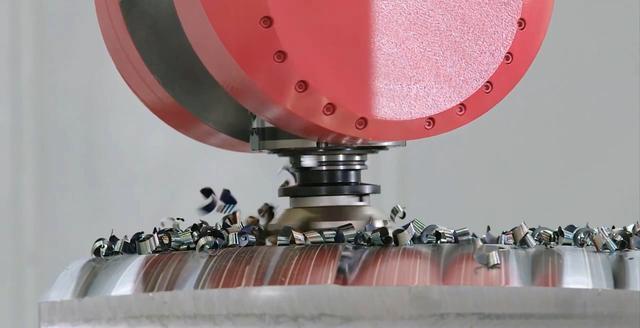

巅峰时期的瓦德里希科堡有多强?一台机床的加工精度能达到4微米——相当于人类头发丝的1/20。

从劳斯莱斯的发动机到空客A380的机翼,无数顶级工业产品背后都有它的身影,那时的德国工程师常说:我们的机床,是让钢铁跳舞的艺术。

美国入局:一场“水土不服”的灾难

然而,盛极必衰的魔咒终究降临。

上世纪80年代,瓦德里希科堡因盲目扩张和管理僵化陷入危机,1986年,工厂负债高达2500万美元,濒临破产。

此时美国工业巨头因格索尔机床厂嗅到了机会,他们以“救世主”的姿态收购了这家百年老厂,试图用“美式效率”扭转乾坤。

但美国人犯了一个致命错误:他们既不懂德国,也不懂机床。收购完成后,因格索尔将瓦德里希科堡与自家两家美国工厂强行捆绑,三条生产线重复生产同类产品。

结果可想而知,自家产品在市场上互相厮杀,订单越抢越亏。

更糟糕的是,美国管理层将“标准化流程”强加给德国工厂——要求工人缩短质检时间、砍掉研发预算、追求短期利润。

一名老技工回忆:“美国人连一杯咖啡喝几分钟都要管,却对机床的核心技术一窍不通。”

德式匠心与美式快餐文化的冲突彻底爆发,德国工人私下嘲讽:他们以为机床是汉堡,能按流水线配方生产?

不到20年时间里,这家百年企业被折腾得千疮百孔,2003年,因格索尔宣布破产,瓦德里希科堡被像旧货一样挂牌出售。

中国出手:尊重与信任的力量

当瓦德里希科堡被第二次摆上货架时,全球无人敢接盘。

行业普遍认为:连美国都救不活的企业,谁敢碰?没曾想到了2005年,北京第一机床厂却义无反顾的站了出来。

消息一出,嘲讽声四起:中国人会造机床?他们只会山寨!

然而,中国管理团队交出了一份截然不同的答卷。他们做的第一件事是清空负债,让工厂轻装上阵;

第二件事更出乎意料——将管理权交还给德国人,坦言“我们不懂德国车间该怎样运转,但你们懂。”

这一决定瞬间赢得了工人的信任,一位德国工程师感慨:“过去美国人把我们当零件,中国人却把我们当伙伴。”

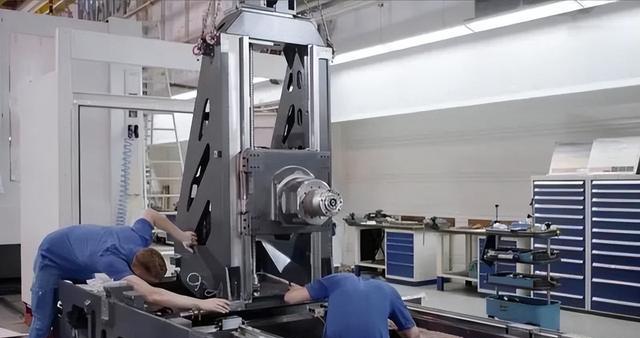

中方没有止步于“放权”,他们投入重金升级生产线,同时将中国市场的需求与德国技术深度融合。

例如,德国机床原本擅长高精度加工,但效率较低;中方引入自动化模块后,将生产效率提升3倍。

最经典的案例是“金牛座”龙门铣——这个占地两个篮球场的庞然大物,既能以4微米精度雕刻航天零件,又能像流水线一样批量生产,一举成为全球重工业的“梦中情机”。

逆袭重生:当东方智慧遇上德国匠心

放手管理+技术融合的策略很快见效,曾经死气沉沉的车间重新响起机床轰鸣声,老客户纷纷回流,新订单从中国、东南亚乃至欧美飞向科堡。

4年后,瓦德里希科堡不仅还清所有债务,还狂赚13亿元。

后来才知道,中方从未干涉工厂的文化——圣诞啤酒照喝,下午茶照休,甚至允许工人用“德国速度”研发新产品。

这场翻身仗的背后,是一场无声的文明对话,美国输在盲目自信,试图用统一模板征服世界;

中国赢在谦逊务实,以尊重换合作,以开放促创新。正如科堡当地媒体所写:中国人教会我们,全球化不是谁吃掉谁,而是让不同的齿轮咬合出更大的力量。

结语

如今的瓦德里希科堡,依然是那个红砖墙、铸铁门的德国老厂,但走进车间,会看到中德工程师并肩调试设备,显示屏上跳动着中德双语的生产数据。

门口的宣传栏贴着一张老照片——2005年中德团队第一次握手时,背景是一条用中文和德语写的横幅:一起造点好东西。

这个故事没有宏大的口号,但它揭示了一个最简单的真理:无论是机床还是全球化,真正的成功,从学会倾听开始。

参考资料:

进博会:世界排名第一的德国制造,“回”中国了… 观察者网2018-11-03 20:03

中资企业——走出去的“德国样本”

本报驻德国记者 管克江

2013年04月17日12:20 来源:人民网-人民日报