印度近期传出准备增购40架法国阵风战机的消息,引发南亚军备竞赛新一轮角力。与此同时,巴基斯坦空军参谋长访华,据巴媒透露其主要目的是推动签署采购40架歼-35战机合同,甚至还对中国刚刚试飞的歼-36表现出浓厚兴趣。

南亚双方的军购动向背后,实则是中法两国军工科技路径的根本差异。印度选择的是法国"技术半转让"模式,巴基斯坦则依靠中国"系统整合赋能"路线,逐渐形成了截然不同的发展态势。

这场云端较量谁将占据上风?技术代差能否真正改变南亚军力天平?

南亚的天空已经不再是过去那个单调的"米格时代"了。巴基斯坦空军这两年就像是打了鸡血一般频频"换装",让印度空军不得不提心吊胆地盯着西部边境。仅仅在2022年初,巴空军就开始接收了首批歼-10CE战机。

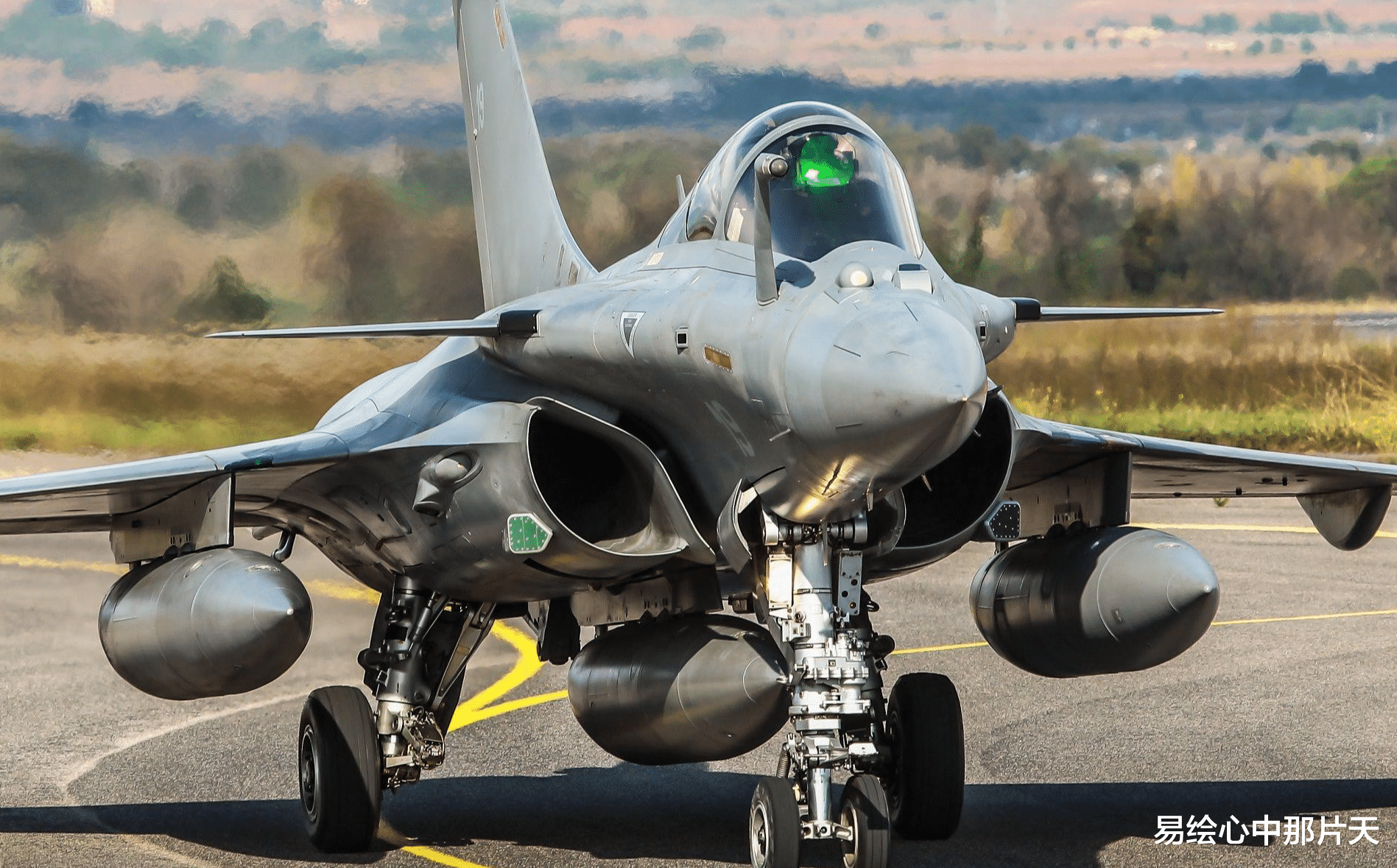

这款被誉为"阵风杀手"的战机,刚一亮相就成了南亚空军力量的新变数,全面换装霹雳-15E导弹的歼-10CE,确实有能力与印度空军的"顶梁柱"——法制阵风战机一较高下。

不过,巴基斯坦显然并不满足于此。今年初,巴空军参谋长扎希尔·艾哈迈德·巴巴尔上将亲自率团访华,巴媒透露此行的核心目的并非礼节性访问,而是推动签署采购40架歼-35战机的合同。这一消息如同一枚核弹般在印度战略界引爆。

要知道,歼-35作为中国最新型的第五代中型隐形战机,其战技术性能已经达到了当前世界隐形战机的领先水平。而印度呢?连五代机的影子都还没见着。

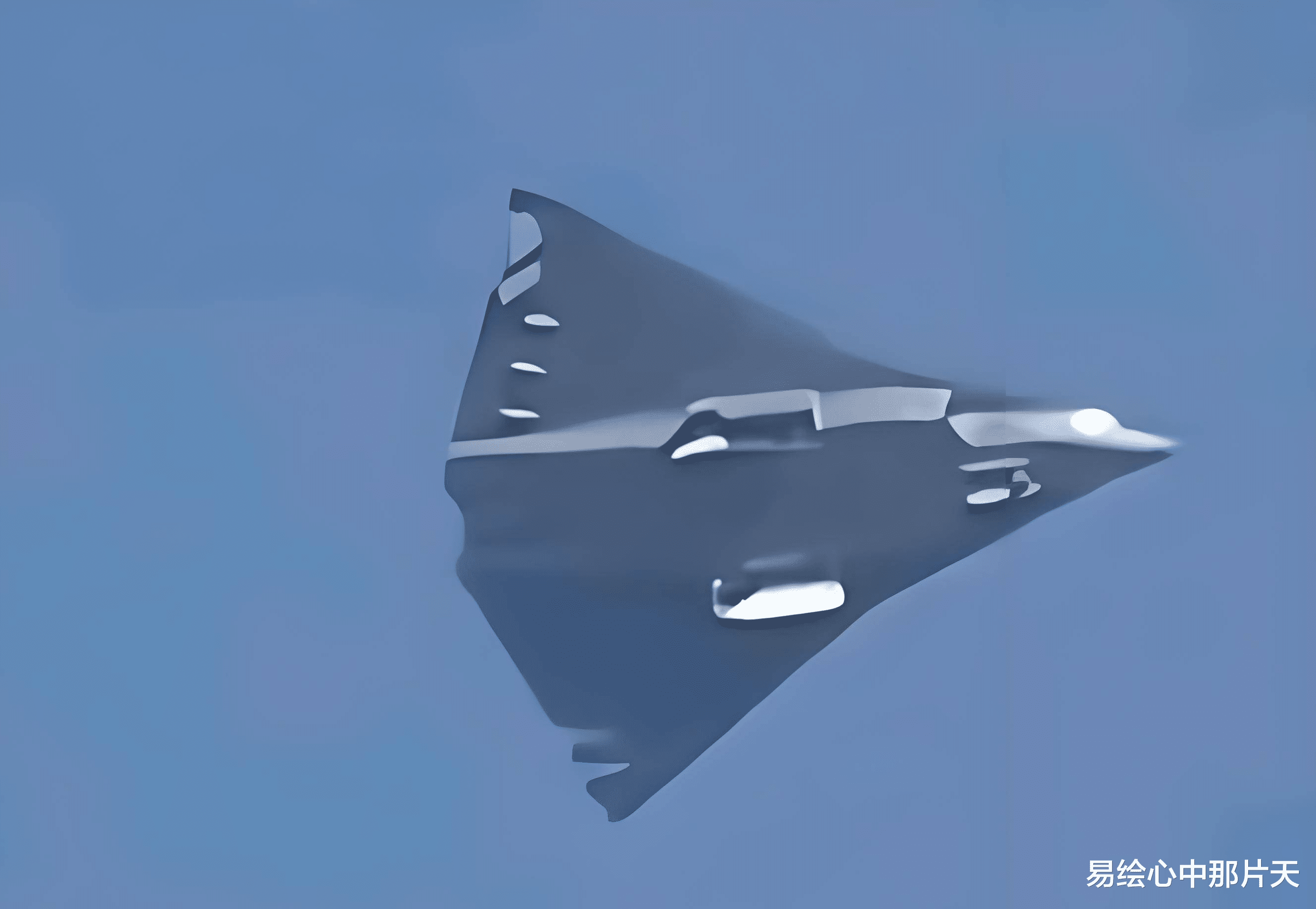

更令新德里坐立不安的是,巴媒近期接连发声,称"40架歼-35不够,还有歼-36"。虽然这种说法有点夸张,但歼-36作为刚刚首飞的疑似六代机,确实引起了巴基斯坦的极大兴趣。

这意味着巴空军不仅要在五代机领域实现跨越,还在未雨绸缪地谋划下一代空战平台。这种大跨度的装备升级节奏,不仅是印度空军头疼的难题,更是"打肿脸充胖子"的印度财政部的噩梦。

这一系列动作背后,巴基斯坦空军的战略清晰可见:通过中国的"体系赋能",实现从三代机直接跨越到五代机的技术代差。

而这种跨越式发展,给南亚军事平衡带来了前所未有的变数,也让印度方面不得不加速推进自己的阵风采购计划以试图弥补差距。然而,印度的这种"急救式"采购能否解决根本问题,还真是个让人捏把汗的大问题。

面对巴基斯坦空军的大跃进式装备升级,印度空军慌了神。今年初传出的"增购40架阵风战机"的消息,比起之前曾经传闻的"要采购116架"来说,显得务实多了。不过,印度这回要的可不是普通版本,而是最新的F4标准,几乎把法国人能给的所有"好东西"都要了个遍,连"流星"超视距空空导弹这种"压箱底"的装备都搭上了。

但问题在于,这种"豪华套餐"的代价实在太高。有分析指出,单机价格达到1.55亿美元的阵风战机,已经让不少印度国会议员直呼"肉疼"。要知道,同样的价格,放在国际市场上都能买到半个中队的歼-10CE了。更糟糕的是,印度上一批36架阵风订单中已经花了17亿欧元的"设计修改费",这次虽然省下了这笔钱,但总价依然让人咋舌。印度这是在用黄金打造自己的空中力量啊!

更要命的是交付周期问题。阵风战机全球畅销,订单已经排到十年之后了。印度海军的阵风-M舰载机尚且要等到2028年才能开始接收,这批新订单就是走特别通道,恐怕也得2027年以后才能见到实物。到那时,巴基斯坦的歼-35可能早已形成战斗力,印度岂不是又要被人家甩开一大截?

法国人的"技术转让"更是让印度军工界捏了一把冷汗。表面上,达索公司承诺转移30%的制造技术,还要在印度设立维修中心。

可实际上,关键的火控源代码和发动机全权数字控制系统这些"命脉"技术,法国人根本不会松口。没有这些,印度斯坦航空公司就只能做个"高级组装工",永远无法实现真正的自主生产。这种"半开放"模式,让印度空军既难以降低成本,也无法建立完整的自主能力。

更让印度方面头痛的是,首批本土组装的阵风交付时间已从合同规定的54个月延长至72个月。这种效率问题,反映了印度军工体系的结构性缺陷,而这正是法国"半开放"模式无法解决的根本问题。

南亚"云端较量"的表象之下,实则是中国与法国两种截然不同的军工体系在进行一场静默的"模式之战"。这场没有硝烟的较量,不仅关乎技术,更是战略视野与合作理念的较量。

法国人的军贸模式,咱老百姓通俗点说就像是"买断制游戏"——付完钱,游戏是你的了,但引擎和源代码是不可能给你的,想改也得看开发商脸色。达索虽然承诺给印度30%的制造技术,但玻璃天花板始终存在。

关键的火控源代码、发动机全权数字控制系统这些"命门"技术,印度工程师连碰都碰不到。更麻烦的是,印度还得按照法国人的标准,从零开始重建一整套欧标维护体系,这活儿可不是一般的费钱费力。

反观中巴合作,就像是"完整的开发者套件"。从枭龙战机的联合研发,到歼-10CE的技术支持,再到即将到来的歼-35深度合作,中国向巴基斯坦提供的不是单纯的武器装备,而是一整套包含数据链整合、战场管理系统在内的完整作战体系。

在拉合尔,中国已经建立了"枭龙"综合保障中心,未来很可能升级为五代机维护基地。更让人惊叹的是,当印度工程师还在绞尽脑汁破解达索提供的加密维修手册时,巴方技师已经通过VR模拟系统完成了对歼-35的虚拟拆装训练。

这种差异在军工投入产出比上体现得尤为明显。印度花88亿美元引进了36架阵风,而巴基斯坦用不到30亿美元就能获得性能更优的40架歼-35。价格差距达三倍之多,却获得了代际领先的优势,这就是体系赋能的威力。

更重要的是,在中国的帮助下,巴基斯坦不仅获得了先进武器,还逐步建立起了自己的航空维护与作战能力。

中国的合作模式还有一个法国人望尘莫及的优势:一脉相承的技术路线。从歼-10CE到歼-35,再到未来可能的歼-36,巴基斯坦空军的装备更新是在一个连贯的技术体系内进行的,这意味着飞行员培训、地勤维护、战术体系都能平滑过渡。

印度空军装备来自俄罗斯、法国、英国、以色列四五个国家,简直就是一个"国际军火展览馆",各系统互不兼容,后勤保障更是噩梦。

这种系统性差异,随着六代机时代的临近,可能会进一步扩大两国空军的实力鸿沟。

当印度空军还在为四代半战机的采购而绞尽脑汁时,一场真正的空中革命已经悄然降临。2024年12月,中国成都飞机工业公司试飞了一款被外界称为"歼-36"的神秘战机,它的出现让全球航空界为之震动。

这不是一次简单的技术迭代,而是空战理念的根本性变革,它将彻底重新定义未来的制空权概念。

与传统战机不同,歼-36采用了令人瞠目的三发动机设计——两台常规侧置发动机加一台背部发动机。这种前所未有的布局,为它提供了超乎想象的动力冗余和推力优势。歼-36很可能具备持续超音速巡航能力,这意味着它能以2马赫以上的速度长时间飞行,而不仅仅是短暂加速。这种性能参数,已经远远超出了传统五代机的能力范畴。

更令人惊叹的是歼-36的气动布局革命。它抛弃了传统的垂直尾翼,采用了极简的三角翼身融合设计,配合先进的电传飞控系统,实现了超强的隐身性能和机动性的完美平衡。有分析认为,歼-36的雷达反射截面(RCS)可能比F-22还要小一个量级,这意味着它在战场上几乎就是一个"隐形杀手"。

但歼-36最大的创新,可能在于它作为空中作战系统枢纽的定位。歼-36不仅是一款战斗机,更是一个飞行的指挥中心,能够协调无人机集群、歼-20、歼-35等有人战机,以及预警机和加油机等支援平台。它就像空中战场的"神经中枢",将分散的作战单元整合成一个有机的作战体系。

这种系统性革命,对南亚军事平衡的影响将是颠覆性的。如果巴基斯坦能够在未来引进歼-36,或者获得其相关技术,印度空军将面临前所未有的挑战。到那时,就算印度成功引进了阵风甚至F-35,也很难弥补这种代际鸿沟。

更令人担忧的是,由于中国军工体系的开放性与适应性,歼-36的技术可能更容易向巴基斯坦转移,而西方国家对印度的技术转让则受制于各种政治与商业限制。

当六代机遇到四代半战机,就像喷气式战机对阵螺旋桨飞机,结果几乎是不言而喻的。这场云端较量的天平,正在以令人惊讶的速度向巴基斯坦一方倾斜。而这种倾斜的背后,正是中法两国军工体系差异所带来的必然结果。在这个技术更迭速度不断加快的时代,谁能掌握技术脉搏,谁就能把握未来战场的主导权。

中法军工体系差距的背后,是两国不同的技术路径和战略视野。对印巴双方而言,他们的选择不仅关乎空中装备的代际差异,更决定了未来战场的主导权。

在追求"国防自主"的道路上,有舍有得才是现实。毕竟,技术代差一旦形成,往往难以在短期内弥合。各位觉得,对南亚而言,代际领先还是数量优势更为关键?

中国不应只单纯出口武器,应还要包含系统和体系,让中式武器体系化系统化,这样不仅能最大发挥武器效力还能使使用国依赖中国防务

要严格限制技术出口,最多只能组装

阵风缺点是鸡头太小了,还不能增加,否则影响两侧进气口

由于印度秉持从英国继承下来的帝国主义思维,因此和两个重要邻国都有着不可调合的领土纠纷,所以和印度的这种领土纠纷是不可能通过和平协商解决的。对中国来说用军备竞赛拖住印度发展的步伐是目前最佳策略,这个策略不仅仅是自己发展军备也要对和印度有同样矛盾的巴基斯坦进行军事支持。