第四部分 资本主义社会时期

第五章 古典时期的音乐(1730—1820)

第三节 维也纳古典乐派

向阳光

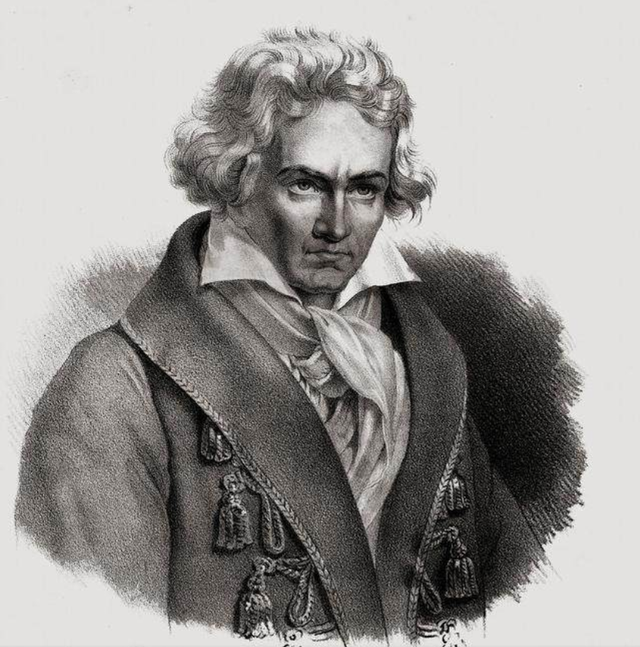

三、路德维希·凡·贝多芬

(一)生平事迹

3.青年时期

到了维也纳,作品的版税渐渐增多,对贝多芬热烈崇拜的利希诺夫斯基亲王还送给他600弗洛林的年金。1795年3月29日,他在城堡剧院初次登台,演奏自己的《C大调钢琴协奏曲》。1796年,他在威廉二世御前演奏。1798年在布拉格举行了两场音乐会,引起热烈的反应,并认识了两位钢琴家:一位是施泰贝尔特,他提出要和贝多芬比赛即兴演奏,结果被贝多芬击败;另一位是沃尔夫尔(1773一1812),后来成为贝多芬的朋友。

他在维也纳最初十年(1792—1802)的创作,比较著名的作品也只有《悲伤》、《月光》和《克罗采》奏鸣曲及《第三钢琴协奏曲》等。但在这期间他对社会与政治诸多问题却又有了进一步的理解,也能意识到他要努力探寻的目标。不久,贝多芬很快地获得了维也纳最卓越的演奏家,特别是即兴演奏的称谓。1802—1812年,他的创作进入了成熟的时期,这段时间后来成为他的“英雄年代”。

贝多芬在维也纳的后一阶段(1813—1817),由于欧洲正经历着严重的政治反动时期,即梅特涅的反动统治特别的猖獗的时期,他的创作也暂时呈现颓势。从1818年起在贝多芬一生的最后十年当中(1818一1827),他在耳朵全聋、健康情况恶化和生活贫困精神上,受到折磨的情况下,仍然以巨人般的毅力,于1823年创作了《第九(合唱)交响曲》,总结了他光辉的、史诗般的一生,并展现了人类的美好愿望。贝多芬完成的最后一部巨作《第九(合唱)交响曲》,创造了他理想中的世界。

德裔俄国音乐史学家威廉·冯·伦茨(1809一1883)在《贝多芬及其三种风格》(1852)一书中,把贝多芬的创作风格,分成三个时期:①1800年以前为第一时期;②1800一1815年为第二时期;③1815年后为第三时期。这一观点,现已得到了普遍的认可。

第一时期:贝多芬的作品,包括最早的两部交响曲和两首钢琴协奏曲,opp.1一14(4首钢琴三重奏、4首弦乐三重奏、10首钢琴奏鸣曲),op.18(6首弦乐四重奏),op.20管乐和弦乐七重奏、《神佑女王》变奏曲、《统治吧,不列颠》变奏曲、咏叹调《啊,不忠的人》、康塔塔《阿德莱德》等。

1801年,贝多芬与比他小十四岁的朱列塔·圭恰迪尔坠入爱河,可是不幸的是因为门第的鸿沟迫使两人分手。贝多芬在遭受这一沉重打击之后,把由封建等级制度造成的内心痛苦和强烈悲愤全部倾泻在这首感情激切、炽热的《月光奏鸣曲》中。

但一年以后,也就是到了1802年时,朱列塔·圭恰迪尔已另外爱上了罗伯尔·哈伦堡伯爵,并在家庭的驱使下于1803年和罗伯尔·哈伦堡伯爵结了婚。因此,令人他十分绝望。

就在这个时期,贝多芬因恋爱失意而烦恼,影响到肝脏,致使听觉失聪。他原是一个慷慨大度、和霭可亲的人,重听(听觉迟钝)的加剧,使他深感痛苦,渐渐变得性情暴燥,容易猜疑。1802年,当他意识到耳病已无法治愈时,曾打算自杀,并写下了“海利根施塔特遗嘱”(当时,他住在维也纳郊外的海利根施塔特镇)。然而,由于贝多芬对艺术的热烈追求,终于使他克服了精神危机,写出了明朗乐观的《第二交响曲》。

贝多芬从青年时代开始,就具有自由平等的民主思想。1789一1794年的法国革命,激起了他的满腔热情。最初,他把拿破仑当作摧毁专制制度、实现共和理想的英雄。

1804年,在法国驻维也纳大使柏纳多特将军(1763一1844)的授意下,写了一部《拿破仑·波拿巴大交响曲》,准备好了一个漂亮的抄本,上面写着献词,正将由法国大使送往巴黎的时候,拿破仑称帝的消息热传到了维也纳。

贝多芬从学生里斯(1784一1838)那里得知这个消息时,怒气冲冲地叫道:“他也不过是一个凡夫俗子。现在他也要践踏人权,以逞其个人的野心了。他将骑在众人头上,成为一个暴君。”说着,走向桌子,抓住标题页的上端,随手把它一撕为二,扔在地板上,不许别人把它拾起来。过了许多日子,贝多芬的气愤才渐渐平下来,并允许把这部《拿破仑·波拿巴大交响曲》改名为《英雄交响曲》,并将该作品公之于世。

后又将该曲改名为:《降E大调第三交响曲》。