真没想到,平时总是那么镇定的秘书,突然急匆匆地闯进了总理的家,他竟然是先进来,然后才想起敲门。

周总理费了好大劲才转过头来,秘书赶紧把刚收到的消息告诉总理,说蒋介石已经走了。

一个举动能带来连锁反应,国家的众多政策肯定会因此迎来大变动。对于台湾问题的解决方案,包括何时统一和怎么统一,也得跟着做出相应的改动。

后来,有记者问周总理怎么看蒋介石这个人。

当被问到这个问题,周总理给出了非常到位的十二个字来评价。

【重庆谈判】

1945年9月9号,中国人民打了十四年的抗日大战,终于赢得了全面的胜利。中国战区的投降仪式,被定在了南京的中央军校礼堂进行。

打败日本的消息一传到国内,老百姓都乐呵着以为和平日子不远了。那时候,国民党的头头蒋介石,也意外收获了前所未有的“大名气”,这可是他想都不敢想的。

结果却是,他的独裁欲望变得越来越强烈。

在“四一二”那个反革命事变的时候,蒋介石就已经把矛头指向了中国共产党还有国民党的左派人士,打算大开杀戒。

抗战那会儿,国民党反动派还是不停找茬闹事,那个震惊全国的“皖南事变”,就是蒋介石一手策划搞出来的。

从头到尾,蒋介石压根儿没想过要啥“和平”,他心里头就琢磨着一件事,那就是在二十世纪也整出个封建帝王那样的“天下归一”。

蒋介石为了应对老百姓对和平的渴望,想了个法子,就是搞了个“表面和平,暗地开战”的策略。他在各大报纸上拼命鼓吹,还公开喊话,让毛泽东、周恩来这些共产党的大人物到重庆去商量事儿。

他揣测“毛泽东必定不会踏入渝城一步”,意图借此将破坏和平的罪名全然扣在中国共产党身上,进而借机发动内战。

另外,蒋介石心里还有个小算盘。

他的大军主要都囤在西南、西北那些偏远地方,而八路军和新四军呢,在鬼子投降之前就动手收复了不少县城。

在抗日战争的漫长时间里,共产党的军队实际上与日军“贴身”作战。

蒋介石得花时间布局,好调动兵马、搞定后勤,再抢占有利的军事位置。这样一来,他就能拖住我们党和军队的脚步了。

其实吧,就在重庆谈判快要开始的时候,蒋介石就已经偷偷命令手下,在我们党的重要地盘上发起了攻击。

他压根儿没想过,“毛泽东、周恩来这些共产党的大人物”竟然会亲自冒险,跑到国军严密包围之下的重庆这座山城来!

出发之前,毛主席额外选了两位常委进来,这是为了防备可能出现的最糟糕情况。

对于那些不同意毛、周、王三位去重庆的同志,毛主席笑着对他们说:

咱就一个脑袋,就算没了,不是还有你们撑场面嘛。再说了,我这颗脑袋,蒋介石他哪敢动,他要真敢,那就是全国的公敌了。

你们战斗得越勇猛,周恩来和我在重庆也就越踏实。只要你们能把国民党军队彻底打垮,那咱们就能安心回来了!

当大家纷纷提出不同意见时,毛主席依然保持着他那特有的风趣与直率,向大家清晰阐述了他的看法。

说起“亲自冒险”这事儿,听起来简单,但真要做起来,那可是难上加难,对于后来者来说更是如此。

难怪左派民主人士会把毛主席、周总理他们那次“重庆之行”说成是超级大胆的行动。

多年后,毛主席和周总理再次见到了他们的老对手蒋介石。

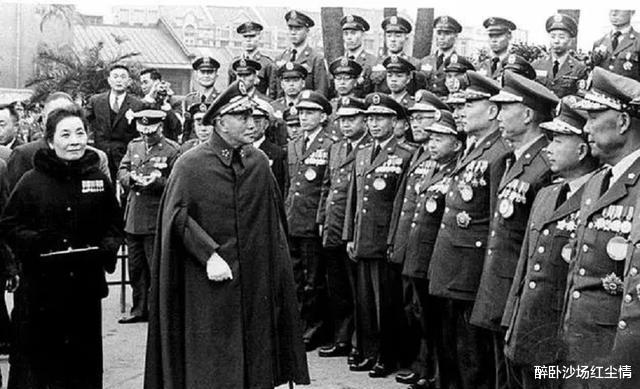

回想二十年前那会儿,国共合作搞大革命,场面可热闹了。毛主席那时候在国民党宣传部当了个代理部长,蒋介石呢,他是黄埔军校的一把手校长,周总理则是在黄埔军校里管政治部的头头。

那时候的他们,做梦也想不到二十年之后会以这样一种方式碰头。

经过43天的商量和谈判,我们党以非常真诚的让步,最终换来了《双十协定》的达成。当时,全国老百姓都特别高兴,可谁也没想到,这份协定竟然连一年都没能撑过去。

【事故疑云】

1946年6月份,蒋介石调动了86个整编好的师和248个旅,加起来差不多有200万大军,朝着我们的根据地猛扑过来。

根据多年伴随毛主席左右的胡乔木老人在他晚年时的讲述:

毛主席这辈子就两件事拿不定主意,头一件就是1946年那会儿,到底要不要跟国民党彻底翻脸。

同年的7月20号,中央共产党出了个通知,说要用自卫战来打败蒋介石的攻打,这就算是解放战争全面打响了。

从防守到反击,再到最后的决战时刻,特别是“辽沈、平津、淮海”这三大战斗激烈得像火山喷发一样。解放军只用了不到四年的时间,就把那个反动的、封建的“蒋家王朝”给推翻了。

1949年12月份,蒋介石逃到了台湾,从那以后,他就再也没机会回到祖国大陆了。

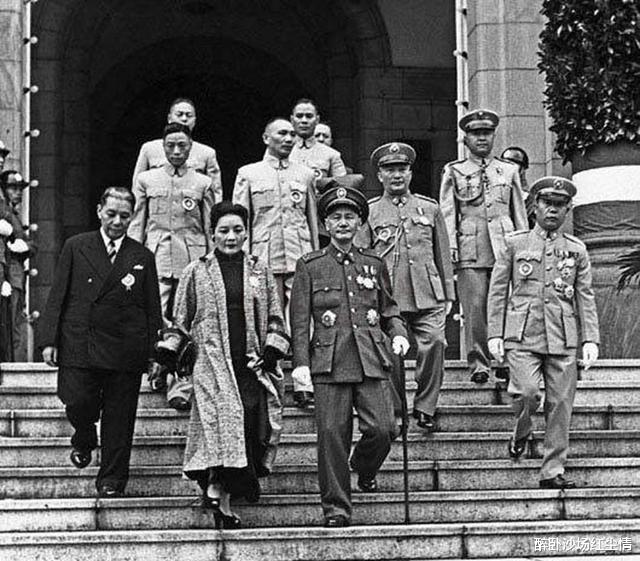

逃到台湾的蒋介石,很快就耍起手段,靠着自己的影响力和老练,一边打压一些人,一边拉拢另一些人,又把国民党的头把交椅给坐稳了。

接下来的二十多年里,他搞起了“土改”来发展经济,同时还靠着美国的经济援助。

在政治方面,他们提出了“重返大陆”的口号,然后大肆推行“高压统治”,不让人们随便说话。

在军队里,现在还是靠关系用人,各方面都得仔细斟酌。

尽管蒋介石靠强硬手段把局势给稳住了,可这样做的后果,就是会遭到不少人的“反扑”。

1969年那会儿,他碰上了一件怪事,外面有不少风言风语,都说这其实是场暗杀。

1969年,蒋介石和宋美龄还是按照老规矩,开完会后,他们就坐车到边上的别墅去放松放松。

就在车队按部就班往前开的时候,对面猛地窜出来一辆军用吉普,那车开得飞快。蒋介石坐的车前面还有一辆开道的车呢。

看到前面的情况,前面的车司机赶紧猛踩刹车,好不容易停了下来,差点就撞上了。

蒋介石坐的那辆车可就没那么走运了,开车的人反应不过来,车就猛地撞上了前面的车。对面开吉普车的司机一看这乱糟糟的场面,趁机撒腿就跑了。

因为蒋介石的警卫都在忙着给受伤的人包扎治疗,所以司机没能追上逃走的人。

蒋介石和宋美龄两个人伤得特别重。

宋美龄身上流了很多血,伤口特别显眼;坐在后座的蒋介石则一头撞上了前挡风玻璃,慢慢地,他的意识就开始不清了。

警卫们火速把蒋介石和宋美龄两人送去了医院。

医生仔细瞧了瞧,发现宋美龄虽然看起来伤得不轻,但大都是些表皮擦伤,没啥大问题。反倒是蒋介石那边,情况好像有点复杂。

医生动用了最先进的设备,一遍遍给蒋介石做着检查,结果除了些碰擦伤,好像没啥大问题。但蒋介石自己却像变了个人,精神头一下子就没了,老觉得浑身不对劲,哪儿都不舒服。

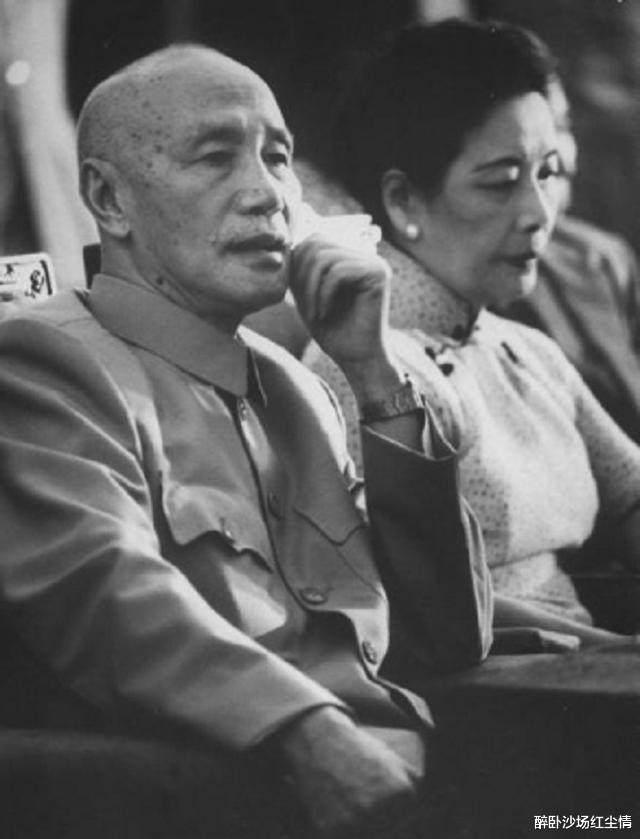

蒋介石在1887年来到这个世界,到现在已经是82岁高龄了。

未来几年,蒋介石的身子骨越来越不行,老毛病一堆,记性变差,喘气都费劲,走路也走不利索,心脏还老出问题。

宋美龄为了多争取点时间,在台湾甚至全球到处找厉害的医生帮忙。

外国医生们聚在一起商量后,觉得蒋介石得赶紧动手术。不过,台湾当地的一些医生却觉得,蒋介石都八十多岁了,还是保守治疗更安全稳妥。

最后,宋美龄下定决心,要给蒋介石做个手术,就先从他的前列腺毛病着手处理。

可没想到,做完手术后,蒋介石的感染情况变得特别厉害,还连带出了一堆并发症。

宋美龄气得不行,对着医生一顿痛骂,但心里也清楚,这事儿没辙,最后还得指望这些医生帮忙。

到了1974年,蒋介石的身体状况已经差得像个千疮百孔的旧布,再也承受不了一点额外的“打击”。

但就在这时,他的心脏病突然恶化,心脏瓣膜受到了重创,平时得靠吸氧器吊着命,肺里面还囤了不少积水,情况糟糕透顶,简直就是走到了生死边缘。

宋美龄心存一丝希望,想着或许还能治好蒋介石,于是她点头同意了医生的治疗计划,这计划的首要步骤就是要把肺里的积水抽出来。

接着,就看他恢复得咋样了,然后一个个地处理他身上的那些问题。

因为跟外国专家的治疗计划差别实在太大,台湾当地的医疗小组特意去找了蒋经国,提出意见,说希望对蒋介石采用更为稳妥的传统疗法。

不过,在和宋美龄商量了一番后,蒋经国最终拍板,决定听外国专家的建议。

宋美龄选定了治疗法子后,医生们立马就忙活开了,紧张地筹备起来。

积液抽取手术挺顺畅的,但奇怪的是,蒋介石术后突然烧了起来,医生们想尽办法给他用药,可烧就是退不下去。

没过多久,蒋介石就走完了他那充满罪恶、波折不断的一生,彻底告别了这个世界。

一直到他去世,都没能再回老家慈溪去瞧瞧、逛逛。

【公允评价】

1975年4月5号那天,蒋介石离世了。

蒋介石去世后,岛上官方搞了好大一波宣传,居然还用上了像“崩阻、驾崩”这样的老词儿,这些都是封建时代皇帝死了才用的说法,听起来真是挺逗的。

有的媒体居然玩起了“穿越”,学着古代大贤人去世那会儿的排场,直接在报纸上大写特写:

那天,怪事发生了,东北边儿上猛地冒出个老大的金疙瘩,跟彩绸子似的云朵一起,嗖的一下就没了影儿。紧接着,大雨就跟倒下来似的,哗哗下个不停。

台湾全省的娱乐场所都关门了一个月,蒋经国也搞了好多大型的纪念活动,想要更好地继承蒋介石的权力。

蒋介石去世后,咱们中国人有个老规矩,就是人死后要看他一生的作为来给他下结论,历史自然会给他一个公正的评价。

记者向周总理提问时,周总理很有深意地回答说:

差劲的打仗高手,但挺会规划大局。

这仅仅十二个字,说得特别到位。

蒋介石这辈子,说起来就像那十二个字描绘的,他本是个普通人家的孩子,可没多久就被孙中山先生给相中了。之后,他一步一步地往上爬,最后站到了政治的最高处。

这时候,人们看到的尽是些玩弄权术、搞阴谋的小把戏,却找不到像毛主席、邓小平那样的大政治家所拥有的深远智慧。

他没能引领中国人民走向独立和自由,反而站在了帝国主义那边,把中国人民给欺压了。

说他是位“称职”的战略家那是一点没错,要是蒋介石能算“称职”,那毛主席无疑就是“出色”的了。

毛主席不仅在智慧和策略上远超蒋介石,最关键的是,以他为首的中国共产党,实实在在站在了绝大多数中国老百姓这一边,为他们谋利益。

当被问到国民党为何会失败,要是只能简短回答,那就是那句老生常谈——

有的人活着,却让别人没法活;而有的人活着,是为了让更多人过得更好。