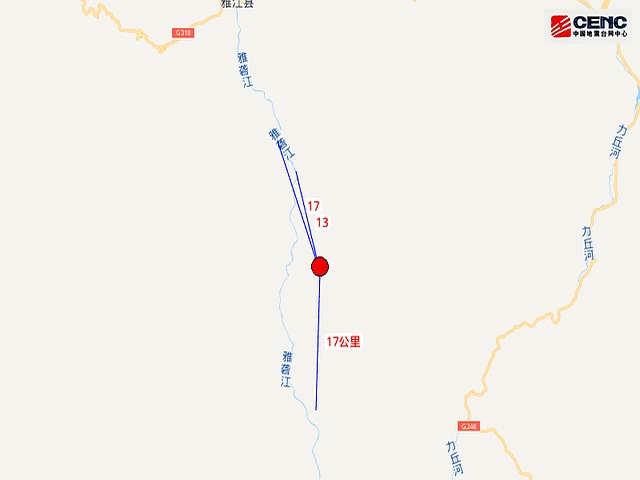

你有没有想过,我们习以为常的生活,其实就像走在一条地质构造的敏感神经上?2月22日13时26分,四川甘孜州雅江县发生3.6级地震,震源深度10公里,这个消息再次提醒我们,看似平静的山川河流,实则暗流涌动。这次地震虽然震级不大,但它敲响的警钟,却值得我们深思。

地震发生的第一时间,人们的目光聚焦在震中附近的村庄:卢衣普、本孜绒村、绒巴……这些名字对于大多数人来说可能很陌生,但它们却是真实的生命存在的地方。3.6级地震,对于坚固的建筑物来说,或许影响不大,但对于那些居住在土坯房,或者地质条件不稳定的区域的人们来说,每一次震动,都可能带来恐慌和不安。

地震带来的直接影响是显而易见的,房屋可能受损,道路可能中断,通讯可能受到干扰。然而,更深层次的影响,却往往被我们忽略。比如,地震发生后,人们心理上的恐惧和焦虑,需要多久才能平复?重建家园的漫长过程,又需要付出多少努力?更重要的是,如何在未来的生活中,更好地应对潜在的风险?

我们不妨把目光拉远一点,看看地震发生的背景。甘孜州位于青藏高原东南缘,地质构造复杂,是地震多发区域。根据中国地震台网速报目录,震中周边200公里内近5年来发生3级以上地震共95次,最大地震是2022年9月5日在四川甘孜州泸定县发生的6.8级地震。这些数据告诉我们,地震并非偶然事件,而是这个区域的常态。

这就引出了一个更深刻的问题:我们应该如何与地震共存?仅仅依靠事后的救援和重建,显然是不够的。我们需要从更长远的角度,思考如何提高整个社会的抗震能力。

首先,是加强预警体系建设。虽然目前的科技水平还无法做到准确预测地震的发生,但通过监测地壳运动、分析历史数据等手段,可以提高预警的准确性和时效性。如果在地震发生前几秒钟,甚至几分钟,能够发出预警,就能给人们争取到宝贵的避险时间。

其次,是提高建筑物的抗震标准。在地震多发区域,必须严格执行抗震设计规范,推广使用抗震性能好的建筑材料和结构。对于已经存在的建筑物,也要进行必要的加固和改造,提高其抗震能力。尤其是在农村地区,要加大对自建房的监管力度,防止出现安全隐患。

第三,是加强地震科普宣传。让更多的人了解地震的成因、特点和防震避险知识,提高自救互救能力。这不仅包括学校的课堂教育,也包括社区的宣传活动,以及媒体的广泛传播。只有当每个人都具备一定的防震意识和技能,才能在地震发生时,最大限度地减少伤亡。

第四,也是最重要的一点,是建立完善的灾后心理疏导机制。地震不仅会给人们带来物质上的损失,还会给他们留下深刻的心理创伤。经历过地震的人们,可能会出现焦虑、抑郁、失眠等症状,甚至患上创伤后应激障碍。因此,我们需要为他们提供专业的心理咨询和治疗,帮助他们走出阴影,重建生活。

当然,要做到这些,需要政府、社会和个人共同努力。政府要加大投入,完善相关政策法规,提供必要的支持和保障;社会组织要发挥自身优势,积极参与救援和重建工作;个人要提高防震意识,学习防震知识,做好自我保护。

这次雅江县的3.6级地震,虽然震级不大,但它就像一颗小石子,投入了平静的湖面,激起了层层涟漪。它提醒我们,地震风险无处不在,我们必须时刻保持警惕,做好充分准备。

我们不能改变地震发生的自然规律,但我们可以通过自身的努力,减轻地震带来的损失。与其在地震发生后抱怨和恐慌,不如从现在开始,行动起来,提高整个社会的抗震能力。

想想看,如果我们能够建立一个更安全、更 resilient 的社会,那么,即使地震再次发生,我们也能更加从容地应对。这不仅是对我们自己负责,也是对我们的后代负责。

毕竟,我们生活在这片土地上,就应该学会与它和谐相处。而与地震共存,就是这种和谐相处的重要组成部分。不是吗?