在太行山脉的褶皱深处,流淌着一条用血汗与信仰浇筑的蓝色飘带。这条被誉为“人工天河”的红旗渠,不仅是20世纪人类征服自然的壮举,更是一部镌刻着中华民族精神密码的立体史诗。1959年的林县大地裂开干渴的嘴唇,全县537条河流断流,水库见底,连人畜饮水都成奢望。一位老汉步行40公里挑回两桶水,却因儿媳失手打翻而自尽——这并非虚构的悲剧,而是真实发生在豫北山区的生存绝境。

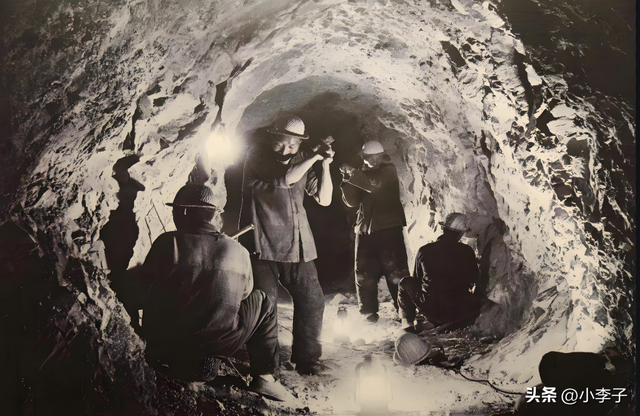

当3万林县百姓在1960年元宵节扛起铁镐走向太行山时,他们背负的不仅是凿山引水的使命,更是在绝境中寻找生路的集体意志。工程总指挥杨贵在动员会上说出的“宁可苦干,不能苦熬”,成为十万建设者心中的火种。面对技术员不足30人、资金缺口达85%的困境,林县人创造了人类工程史上的奇迹:用木盆盛水代替水平仪,将硝酸铵化肥碾碎制成炸药,发明“明窑堆石”烧灰法提升十倍工效。青年洞绝壁上的300名突击队员,悬吊在千米高空作业,创造出“三角炮位爆破法”,将日掘进速度从0.3米提升至2.8米,岩壁上“红军不怕远征难”的刻字至今清晰可辨。

在这场持续十年的生存革命中,81条生命永远留在了太行山间。技术员吴祖太在勘察王家村隧洞时遭遇塌方,27岁的生命连同他精心绘制的工程蓝图一同凝固;排险队长任羊成腰间常年勒着麻绳,在悬崖间荡秋千般清除松石,被砸落的门牙和结满血茧的腰部成为特殊勋章。最令人动容的是13岁的张买江,父亲牺牲在工地后,他接过染血的钢钎,用九年时光兑现“不带回水绝不回家”的誓言。当渠水终于涌入干裂的土地时,这个少年跪地捧饮渠水的画面,成为红旗渠精神最鲜活的注脚。

1500公里渠道蜿蜒过1250座山头,211个隧洞穿透岩层,152座渡桥凌空飞架——这些数字背后是30万人次建设者用坏30万把铁锤、消耗2740吨炸药的壮烈征程。工程总投资的6865万元中,85%来自百姓砸锅卖铁的集资:干部每月29斤口粮中挤出2斤支援工地,农民把婚嫁用的被面拆作抬筐,连钢钎磨损后都要改制三次直至变成钢寨。这种近乎悲壮的节俭,在空心坝、渡槽等107项技术创新中得到升华,其中“槽下走洪水、槽中过渠水”的立体设计,至今仍是水利工程的典范1。

1974年联合国播放的纪录片里,瑞士工程师望着绝壁上的渠线惊叹:“这是信仰铸就的工程。”的确,当党员干部跳入刺骨激流筑成人墙截流,当4个无法受益的公社仍倾力支援,当“铁姑娘队”打破千年性别分工开山凿石,这条渠便超越了物理意义的水道,升华为民族精神的图腾。2019年“最美奋斗者”颁奖典礼上,22个红旗渠建设集体代表接过奖章时,台下响起的不仅是掌声,更是对“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”十六字精神的集体共鸣。

今天的红旗渠畔,无人机巡线系统与光伏矩阵守护着这条生命线,56座小水电站年发电5600万千瓦时,曾经的逃荒县蜕变为“中国建筑之乡”。但比钢铁更不朽的,是岩壁上那些被风雨磨蚀的錾痕,是任羊成腰间永不褪色的血茧,是张买江们用青春刻写的生存宣言。当游客在VR体验馆重现当年悬空凿洞的场景时,他们触摸的不仅是历史,更是一个民族在绝境中迸发的生命伟力——这种力量,曾在愚公移山的传说里萌芽,在红旗渠的建设中成熟,并将继续照亮中华民族走向复兴的征程。