《三国志》中,周瑜在军事上是一个逢战必胜的卓越将领,追随孙策平定江东,赤壁一战三分天下,又勇冠三军,“跨马擽陈”不避矢石,身先士卒。在政治上时刻保持着敏锐的洞察力,在送子入质问题、赤壁战降问题以及图取天下之策问题上表现出的远见卓识无人能及。在人格魅力上“性度恢廓”,与孙策、孙权虽情同手足,却严守君臣之义,力荐鲁肃,德服程普、蒋干。他又精于音律,时人誉之“曲有误,周郎顾”。

1.军事才能卓著的将领

周瑜二十一岁带兵助孙策平定江东,攻下横江、当利,破笮融、薛礼,又击刘繇,入曲阿,后弃袁术追随孙策,破皖城,夺庐江,破黄祖,定豫章、庐陵,奠定了东吴政权的基础。孙权时期,赤壁一战大败曹操,稳定了东吴政权。周瑜逢战必胜是与其卓越的军事才能分不开的。

生逢乱世选择明主

一个好的军事将领,不仅要有好的军事素养、作战能力,还要懂得选择一个能识自己的明主,这也是将略的一个很重要的方面。只有这样,才能够充分发挥自己的军事才能。

周瑜未出山之时,天下有袁绍、曹操、袁术、刘表等几大割据势力逐鹿中原,究竟谁能成就霸业尚不明确。孙策只不过是袁术一个不得志的部下,任折冲校尉,兵马只有五六千人,并未建尺寸之功,更未有尺寸之地。袁绍、曹操、袁术、刘表其中任何一人与孙策相比,都会比孙策有更大的割据一方的可能。周瑜偏偏选择了实力极弱的孙策,可谓是独具慧眼。周瑜曾两次先后被袁术和曹操集团拉拢,都未改变初衷。

第一次,袁术“欲以瑜为将”。周瑜“观术终无所成,故求为居巢长,欲假途东归”,跑到江东孙策身边。周瑜以其独特的将略眼光认识到袁术并非明主,果然,一心只想当皇帝的袁术在称帝后众叛亲离抑郁而死,其部下后仍归孙策所领。

第二次,曹操派蒋干去游说周瑜。蒋干还没有说出自己的来意就被周瑜挡住,蒋干只能回报曹操,称周瑜“雅量高致,非言辞所间”。当时,曹操手下大将谋士如云,大将有夏侯淳、夏侯渊、于禁、张辽、李典、臧霸、曹仁、乐进等;谋士有郭嘉、荀彧、贾诩、荀攸、程昱等。周瑜在曹操阵营中才能不一定能得到充分的发挥,反观东吴阵营,周瑜绝对是第一大将,他的地位没有人可以取代,只有在东吴阵营,其才能才会有最大限度的发挥。

面对危难临危不乱

建安七年,曹操新灭袁绍,实力日益强盛,下书要求孙权送质子。孙权召大臣商议对策,张昭、秦松等人“犹豫不决”,唯有周瑜侃侃而谈,引古论今,正确分析当下的形势,认为“何送质之有!”,孙权“遂不送质”,破灭了曹操不战而屈人之兵的企图。

建安十三年,曹操占据了袁绍的冀州、幽州、青州、并州四州之地,统一了北方的大部分地区,又北征三郡、乌桓,摧毁了袁氏的残余势力,巩固了自己在河北的统治。九月,曹操大举南下,不战而屈刘琮之兵,吞并荆州,大有一统天下之势。面对此次危难,看看东吴和刘备两个集团以及周瑜的应对策略。

周瑜充分分析了当时曹操出兵的四大劣势——“今北土既未平安,加马超、韩遂尚在关西,为操后患。且舍鞍马,仗舟楫,与吴越争衡,本非中国所长。又今盛寒,马无稿草,驱中国士众远涉江湖之间,不习水土,必生疾病。”孙权在听了周瑜的建议以后,“拔刀斫前奏案曰:‘诸将吏敢复有言当迎操者,与此案同!’”终于下定抗曹决心。

在东吴群臣处于慌乱之中,失去冷静思维的情况下,只有周瑜依然保持冷静的头脑,分析出曹操的八十万大军其实只是一个虚数,以及刘表降众的狐疑态度,安慰主帅不用担心,其临危处事能力可见一斑。孙权听后对周瑜说“公瑾,卿言至此,甚合孤心。”正是由于周瑜面对强敌临危不乱,冷静的思考以及对全局正确的认识和掌控,才逐渐坚定了孙权抗曹的决心。

身先士卒

赤壁之战时,周瑜是前线总指挥,黄盖向周瑜献计“今寇众我寡,难以持久。然观操军船舰首尾相接,可烧而走也。”被周瑜采纳,火攻计也决定了赤壁之战的走势。《周瑜传》载“顷之,烟炎张天,人马烧溺死者甚众,军遂败退,还保南郡。”后周瑜和曹仁争夺南郡,周瑜计策失误导致甘宁被围,周瑜又接受吕蒙的建议,改变计划,解了甘宁之围。

周瑜和曹仁战于南郡,周瑜左侧胸部被箭所伤,卧床不起,曹仁于是出兵进攻周瑜。大敌当前,主帅抱病在床,可谓是对士气一种巨大的打击。周瑜此刻表现出极高的胆识,“瑜乃自兴,案行军营,激扬吏士”。曹仁自知不是敌手,不战自退。

2.经邦济世

周瑜不仅在军事上表现出极高的军事谋略和将帅素质,而且在政治上也是具有极其高明的远见,对当时天下大事洞若明镜,在东吴几次重大的政治事件中表现出了无人能及的眼光和策略。

拒送质子

建安七年,曹操新败袁绍,下书要孙权送质子入许昌,想以此来控制孙权。孙权召大臣商议,东吴重臣张昭、秦松“犹豫不能决”,孙权“乃独将瑜诣母前定议”,可见孙权对其他大臣的失望及对周瑜的器重。

周瑜揭示了曹操以质子控制东吴的用意,认为受制于曹不如割据一方。东吴最终没有送质子,挫败了曹操用质子挟制东吴的企图。

力主抗曹

建安十三年,曹操亲自率领大军南下,刘琮不战而降,曹操不费一兵一卒占有荆州,要与孙将军“会猎于吴”。面对曹操大军压境,东吴内部产生了主战和主降两派。主降一派以张昭为首,认为曹操挟天子以令诸侯,东吴在政治上处于劣势;东吴所有的长江天险,因曹操占有荆州,得刘表水军,天险也不复存在;曹操在军事上占有绝对的优势,曹吴两方实力悬殊。

周瑜认为曹操只不过是“汉贼”,只是来送死的。其次,周瑜又从天时、地利、人和等方面分析了曹操所处的劣势地位。天时,当时正值冬季,战马缺草,补给困难;地利,与东吴征战,必须要舍弃北方军队骑射的特长,依靠水军,中原军士不习水战,非其所长。另外中原士兵久在江南地区作战,不服水土,必生疾病;人和,曹操虽然统一了北方大部分地区,但是马超和韩遂还处在割据状态,成为曹操南征的一个不稳定因素,收编的刘表水军,都还处于观望的态度,对曹操存有疑虑。最后,周瑜又正确估计了当时曹操的兵马总数,认为曹操所言八十万大军不实,只有十五、六万中原疲惫之师和七、八万刘表狐疑之众,人数虽多,却不足畏惧。

孙权听了周瑜之言,坚定了抗曹的决心,挽救了东吴历史上最大的一次危机。后来赤壁之战的胜利,奠定了天下三分之势,曹操没能再一次组织如此大规模的进攻,也使东吴迎来了前所未有的发展契机,周瑜在此形势下,积极为东吴谋取一统天下之方。

图取天下

周瑜对天下大势时刻保持着一个政治家独有的敏锐嗅觉。赤壁之战刚刚结束,就开始为东吴图取天下做积极的努力。

周瑜不但有图取天下之志,还制定了具体实施的计划方针。周瑜图取天下,有两大步骤:其一,挟制刘备;其二,进取益州徐图北方。

赤壁之战让刘备在荆州站稳脚跟,周瑜已经清楚地认识到刘备会成为东吴另一个对手,成为东吴图取天下的一大障碍。于是打算用计将其软禁起来,挟关羽、张飞二将征战,则天下可图,充分显示出周瑜政治家的深谋远虑。周瑜对刘备的判断可谓有先见之明,可惜孙权没有接纳周瑜的建议。刘备果不会屈为人用,后三分天下而有其一,让东吴在荆州问题上吃尽苦头,更没有能力图取天下了。

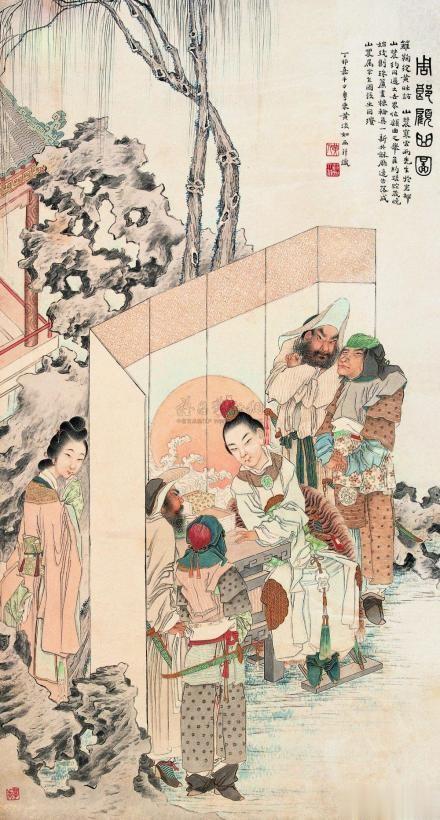

3.杰出的风流才俊

周瑜不仅有杰出的军事才能,敏锐的政治头脑,而且独具气量、德行、心胸、忠诚等方面的人格魅力和举贤任能的才干。孙孙权就说“公瑾雄烈,胆略兼人”;程普曰“与周公瑾交,若饮醇醪,不觉自醉”;敌对阵营也有称赞周瑜的,蒋干称周瑜“雅量高致”;刘备僭周瑜“文武筹略,万人之英”、“器量广大”;史学家陈寿也说周瑜“性度恢廓,大率为得人”。

心胸豁达

周瑜年少时就喜好交御豪杰,孙策在舒的时候,周瑜对其十分友善,提供好的房子供孙策居住,还“升堂拜母,有无通共”⑤。“升堂拜母”是古代人的一种进一步做朋友,以兄弟之礼相待的一种表示。周瑜出生于士族家庭,曾祖父先后在章帝、和帝两朝担任过尚书令,从祖父周景、从伯父周忠皆官至太尉,位列三公,周瑜的父亲周异则为洛阳令,家世显赫。相比之下孙策就要逊色许多,还只是移民到舒地外籍人口,不论其出生还是当时的地位,周瑜都要高于孙策,但周瑜并不为意,以兄弟之礼相待。

周瑜正确处理与程普的关系,更是能显示周瑜的“心胸豁达”的品格。江表传记载:

普颇以年长,数陵侮瑜。瑜折节容下,终不与校。普后自敬服而亲重之,乃告人曰:“与周公瑾交,若饮醇醪,不觉自醉。

程普是早年追随孙坚征战的老将,屡建战功,在当时将领当中资格最老,被人尊称为“程公”。但是不能容下,对年轻的将领不能持包容的心,“数陵侮瑜”,周瑜却始终不于计较。程普终于被周瑜的谦让、器量所折服,告诉别人,和周瑜交往,就像是喝味厚的美酒,不知不觉就醉了。时人感叹周瑜“谦让服人如此”。

忠诚不渝

周瑜少时就与孙策结下了深厚的友谊,孙策准备征战江东的时候“驰书报瑜”,周瑜开始辅助孙策,孙策高兴的说“吾得卿,谐也。”后来周瑜留守丹阳,袁术想任命周瑜为将,周瑜不听,假途东归,来到实力远逊袁术的孙策身边辅佐,帮助孙策在江东建立根基。

曹操得知周瑜有“美才”之后,派蒋干游说周瑜为曹操效力。蒋干“有仪容,以才辩见称,独步江、淮之间,莫与为对。”可谓江淮之际有数一数二的辨士。但是在周瑜面前蒋干一身的才能都没能显示出来,周瑜对蒋干说“丈夫处世,遇知己之主,外托君臣之义,内结骨肉之恩,言行计从,祸福共之,假使苏张更生,郦叟复出,犹抚其背而折其辞,岂足下幼生所能移乎?”可见周瑜认为其和孙策孙权之间已经不是简单的君臣关系,更是兄弟之情,这个骨肉关系是任何言语不能离间的,可见其对东吴是忠诚不二的态度。蒋干这样的辩士只能“但笑,终无所言”。

举贤任能

三国各集团对人才的争夺可谓是一场没有硝烟的战争,对人才的争夺往往决定着一个集团的盛衰。周瑜深知人才对东吴政权的重要性,在自己尽心尽力辅佐东吴的同时,还不忘举贤任能,经周瑜举荐的鲁肃和甘宁后来都成长为东吴历史上重要的政治、军事人才,保证了东吴领导集团的质量,为东吴称霸一方奠定了基础。

周瑜生死两次向孙权推荐鲁肃表现出周瑜识人的远见和任人唯贤的急切心情。

建安五年,鲁肃得友刘子扬书,欲投奔占据巢湖的郑宝,被周瑜及时阻止,用东汉大将马援“当今之世,非但君择臣,臣亦择君” 的话来告诫鲁肃,向鲁肃介绍孙坚是亲贤纳士之主,鲁肃终听从周瑜之言。周瑜又极力向孙权推荐鲁肃,称鲁肃“才宜佐时”,让孙权“广求其比,以成功业,不可令去也”。“广求其比”可谓是周瑜为东吴招揽人才的理念。果然,鲁肃和孙权相见甚欢,鲁肃向孙权提出了鼎足江东的“榻上之策”。后来孙权对陆逊说“公瑾昔要子敬来东,致达于孤,孤与宴语,便及大略帝王之业,此一快也。”

建安十五年,周瑜病重,上疏孙权再次举荐鲁肃“乞以代瑜”。

周瑜去世以后,鲁肃成长为东吴最为倚重的大臣之一,孙权说:“子敬英爽有殊略,孤始与一语,便及大计,与禹相似。”把鲁肃比作是东汉开国大将邓禹,可见孙权对鲁肃的器重程度。

甘宁先后投奔刘表和黄祖都不受重用,于是投奔孙权,经周瑜的推荐,“孙权加异,同于旧臣”。甘宁的军事才能充分展现出来,破黄祖据楚关,攻曹仁取夷陵,镇益阳拒关羽、破皖城获朱光,百骑袭曹营,立功无数。孙权说“孟德有张辽,孤有兴霸,足相敌也。”深受吴主赏识。周瑜推荐鲁肃和甘宁可谓独具慧眼。

##

周瑜是三国东吴著名的军事家和政治家,其人格魅力也常为世人折服。年方二十一即追随孙策征战江东,后又辅佐孙权确立对江东的统治。在曹操责孙权“送子入质”问题上,周瑜洞察世事,引古论今,拒不入质,破灭了曹操不战而屈人之兵的企图。赤壁一战而定天下三分之势,周瑜更是居功至伟,战后献策孙权,一方面,软禁刘备,瓦解刘备集团,另一方面,进取荆州,夺蜀并张鲁。此二策能成,则曹操可图,天下可定矣。可惜未及施展抱负,英年早逝。孙权流涕曰“公瑾有王佐之资,今忽命短,孤何赖哉!”可见孙权对周瑜的倚重,以及周瑜对东吴的重要性。后孙权称帝时对大臣们说“孤非周公瑾,不帝矣”。孙权称帝于周瑜病逝相去已有十九年,这么多年以后,仍把称帝首功归于周瑜,可谓是对周瑜一生最高的评价。