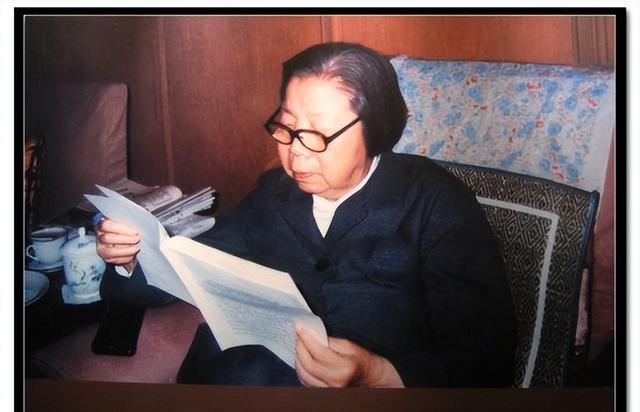

1981年,邓颖超收到了一封来自前军统成员的信。信中表示,由于年纪大了,他即将结束工作生涯,希望能以离休而非退休的方式办理相关手续。

离休和退休虽然只有一字之别,但实际享有的福利却大不相同。只有在1949年之前就已经投身革命工作的老同志,才有资格获得离休的待遇。

一名原属军统的人员写信要求获得与中共资深干部同等的待遇,这在旁人眼中显得极为不切实际。然而,邓颖超在审阅信件后,作出了明确的指示:“应将其列为离休人员,不应亏待他。”

这位前军统成员的身份是什么?他为何能获得通常只有中共资深干部才能享有的“离休”福利?他与邓颖超之间又存在怎样的联系?

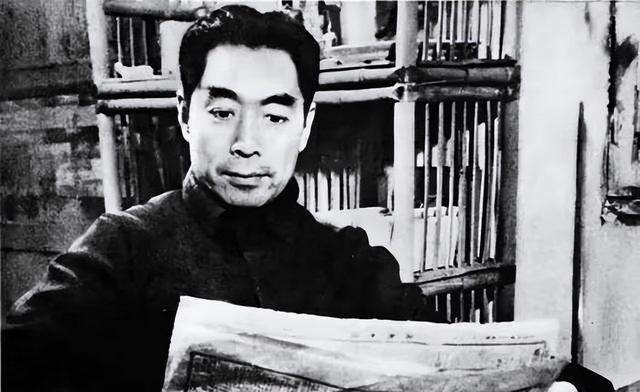

阎锦文是四川涪陵人,现在那里属于重庆。他1914年在江苏江阴出生。

阎锦文从小生活在贫困中,和杜月笙一样,都是出身寒微。他饱受地主和乡绅的压迫,周围的邻居也对他冷眼相待。然而,他内心充满不甘,决心要闯出一番事业,让家乡的人们对他另眼相看。

阎锦文在15岁时便离开故乡,前往上海寻找新的发展机会。

阎锦文身材魁梧,胆识过人,且富有正义感,这使他迅速吸引了一群追随者,并组建了自己的小团体。

在旧上海那个强者为王的环境里,没点背景根本混不下去,随时可能被人踩在脚下。阎锦文经历过几次教训后,终于意识到得找个靠山。经过一番考虑,他决定投靠杨虎,以此寻求庇护。

与上海滩黑帮巨头黄金荣和杜月笙相比,杨虎的家世背景显然更为显赫。

黄金荣原本只是在法租界当个小警察,杜月笙最早也只是个卖水果的小贩。这两人既没受过什么教育,家里也没什么背景,更别提经历过什么大场面了。

杨虎出身不凡,家族在当地颇具声望。他的祖父和父亲都是社会上有头有脸的人物。他不仅接受过良好的教育,还在军事领域有所涉猎,曾就读于南洋高等警务学堂,并以优异的成绩毕业。

杨虎年轻时加入了同盟会,成为孙中山的忠实追随者,后来在广州非常大总统府担任参军职务。蒋介石同样追随孙中山,因此杨虎与蒋介石很早就开始共同战斗。

1916年,杨虎与蒋介石联手前往江阴,试图说服当地清军倒戈,最终成功促使江阴脱离清政府控制,宣告独立。

当陈炯明炮击永丰舰,孙中山陷入险境之际,他们两人再次并肩登上永丰舰,共同保护孙中山的安全,显示出彼此间深厚的交情。

1927年,蒋介石发动了“四一二政变”,对共产党人展开了残酷的镇压。杨虎在上海积极响应,参与了对工人和共产党员的大规模屠杀。这些行动为蒋介石在民国时期掌握最高权力奠定了基础,杨虎也因此被视为蒋介石的重要支持者。

杨虎迅速升任上海警备司令,掌握实权,成为当地最具影响力的人物。连黄金荣、杜月笙这样的江湖大佬,也不得不对他俯首帖耳,唯命是从。杨虎的势力遍布上海,俨然成了这座城市的实际掌控者。

阎锦文成功抱上了杨虎这条大腿,连青帮都不得不对他另眼相看,甚至心生敬畏,没人敢对他指手画脚。不得不说,阎锦文挑人的眼光确实毒辣。

杨虎一度怀有强烈的权力欲望,试图建立自己的势力范围。为此,他成立了兴中学会这一帮会组织,目的是与黄金荣和杜月笙领导的青帮展开竞争。通过这一举措,杨虎试图在当时的帮派格局中占据一席之地,与青帮形成对抗之势。

杨虎成立帮会后,急需能干的帮手。他看中了阎锦文的能力,便委任他负责兴中学会的日常事务。

杨虎凭借镇压共产党起家,从反共行动中获取利益,因此他坚定地站在蒋介石一边,对共产党人采取极端手段。作为杨虎的忠实追随者,阎锦文同样对共产党人毫不手软,他的手上也沾满了革命者的鲜血。

由于阎锦文对杨虎的忠诚和对蒋介石的坚定支持,他迅速晋升,被委任为国民党上海警备司令部稽查处第三警备大队的副大队长。这个稽查处实际上是军统(后更名为保密局)在上海的官方特务机构,其主要任务是维护蒋介石的政权,执行搜捕和处决中共成员及反对蒋介石的人士。

作为军统的核心成员,必然犯下了大量针对我党的严重罪行。随着新中国的建立,这些人必将面临法律的严厉制裁。他们的所作所为已经触犯了人民的根本利益,等待他们的将是正义的审判和应有的惩罚。这是历史发展的必然结果,也是新政权维护社会公正的必要举措。

以沈醉为例,这位军统的重要人物被关押在抚顺战犯管理所,直到1960年才重获自由。而被称为"军统三剑客"之一的周养浩,他的监禁时间更为漫长,直到1975年才得以释放。

【那么,阎锦文凭什么还要离休待遇,还理直气壮地给中央写信?】

接下来有必要提一下阎锦文的上级杨虎。

杨虎由于投靠了蒋介石,迅速获得提拔,在上海地区大权独揽,俨然成了当地的霸主,一时风光无限。作为民国时期最发达的城市,掌控上海让杨虎名利双收。但这种情况并未持续太久,随着淞沪会战的爆发,上海最终落入敌手。

杨虎匆忙逃离,在杜月笙的安排下,乔装成商人前往香港,随后又从香港飞抵武汉。当时,国民政府已从南京迁至武汉,并计划进一步撤往重庆。

蒋介石与杨虎会面时,直接指示他前往四川,任务是协调当地各方力量,为蒋介石日后入川做好准备工作。

杨虎在国民党政府搬迁至重庆的过程中发挥了重要作用,但蒋介石却在他失去上海影响力后逐渐疏远了他。杨虎离开上海后,不再具备以往的号召力,蒋介石因此对他态度冷淡,不再重用。

杨虎原本想争取重庆卫戍总司令的职位,但蒋介石并未选择他,而是将这一要职交给了自己的得力干将刘峙。刘峙是蒋介石麾下“五虎将”之一,深得蒋的信任。蒋介石的这一决定,显然更倾向于任用自己亲信,而非满足杨虎的意愿。这一人事安排也反映了蒋介石在用人上的策略,即优先考虑与自己关系密切、忠诚度高的将领。

杨虎与蒋介石的关系逐渐恶化,表面维持和谐,实则内心疏离。双方的合作不再紧密,彼此间的信任也日益减弱。杨虎对蒋介石的态度从最初的合作转变为明显的冷淡,两人之间的裂痕不断扩大。尽管表面上仍保持一定的交往,但实质上已经貌合神离,关系走向了不可挽回的破裂。

杨虎与蒋介石之间并非师生关系,而是一种基于利益的同盟。他们之间不存在上下级的依附,杨虎对蒋也谈不上忠诚,双方的合作纯粹出于利益考量。

当双方的利益不再一致时,合作的根基就会动摇。共同利益是维系合作关系的关键,一旦缺失,合作就难以持续。利益的对立会导致分歧加深,最终使合作无法继续。因此,保持共同利益是维持长期合作的前提。

杨虎在重庆时认识了不少人,其中就有在八路军重庆办事处工作的周恩来。周恩来的宽广胸襟、过人才华和独特观点让杨虎深感敬佩,两人很快成了无话不谈的好朋友。

回想起上海四一二事件中的所作所为,杨虎心中充满恐惧和自责。周恩来对此却显得格外宽容,他耐心地开导说:

人都会犯错,杨先生也不例外,更何况他是按照蒋介石的指示行事。我们党的政策始终如一,那就是不计前嫌。评判一个人,不仅要看他的过去和现在,更要看他未来的表现。即便是像杨先生这样的国民党高级官员,我们也平等对待。周恩来先生交代的任务,我一定会完成。张澜先生是川北的贤者,我向来敬重他。如果救不出张先生,我就不配叫杨虎了!我的女婿周力行是上海警备司令部的副司令,完全听从我的指挥。此外,我还有一个得力助手,对我忠心不二。三年前我与周恩来先生会面时,他也在场。如果他有异心,早就向蒋介石告密了。他就是警备司令部缉查处的阎锦文,跟随我已有近二十年。

杨虎提到,他之前在上海警备司令的位置上干过,对特务的组织和杀手的行动方式非常熟悉。他认为,想要绑架张澜的,很可能是上海警备司令部稽查处的人。所以,要想救出张澜,得从稽查处那边想办法,因为问题出在那里,解决也得从那里着手。

在蟠龙路的私宅里,他紧急召见了女婿周力行和亲信阎锦文,直接下达了不容置疑的指令:“必须确保张澜和罗隆基安全脱险,否则你们不必再回来见我。”这一命令强调了他对此次任务的重视和紧迫性。

周力行信心满满地表示:“岳父,我敢用性命担保,这事一定能办成。”他这话可不是空口说白话,稽查处隶属于上海警备司令部,而处长何隆庆正是他的下属,自然得按他的意思来。

阎锦文作为稽查处行动大队的副队长,任何暗杀任务都离不开他的参与,这是无法回避的事实。他的职位决定了他在此类行动中的关键作用,没有人能绕过他直接执行。

于是,周和阎向杨虎承诺,一定会确保张、罗的安全。他们郑重其事地向杨虎表态,表示要不惜一切代价完成任务。两人都向杨虎立下保证,明确表示会尽全力营救张、罗,确保他们安然无恙。周和阎都向杨虎做出明确承诺,表示一定会救出张、罗二人,并为此承担责任。

杨虎为了避免引起怀疑,没有直接参与行动,而是安排妻子田淑君负责与营救张澜的各方进行沟通。

在虹桥疗养院,张澜被关押在205号病房,军统特务严密监视。何隆庆安排了三名杀手住在张澜的隔壁房间,随时准备执行对张澜和罗隆基的暗杀任务。

何隆庆作为主要负责人,对亲自执行杀人任务毫无兴趣,因此他直接将这项任务指派给了阎锦文,由他全权负责处理张、罗两人的处决事宜。

1949年5月初,解放军顺利渡过长江,逼近上海,城市解放已迫在眉睫。保密局紧急向上海站站长刘方雄发出指令,要求他迅速执行任务。

阎锦文迅速接到指示:将张澜强行带上船,秘密押送至吴淞口外海域,将其沉入江中。具体执行方案和时间将后续通知。

1949年5月24日,随着解放军逼近上海,战事进入尾声。面对紧迫的局势,毛人凤迅速调整策略,放弃了原先的沉江方案,转而命令军统特务聂琮和刘克琪在疗养院内执行刺杀任务。

阎锦文察觉到形势有变,未收到沉江指令便果断行动。5月24日晚10点,他驾驶上海警备司令部的吉普车,抢先于军统特务抵达虹桥疗养院,成功将张罗二人安全转移。

1949年10月1日,张澜受邀登上天安门城楼,与毛泽东并肩见证了新中国的诞生。同时,因成功营救张澜和罗隆基而功不可没的杨虎也获得了观礼资格,共同参与了这一历史性时刻。

阎锦文之后担任上海大中华橡胶厂在华北地区的负责人,长期居住在北京工作,直至1980年代初期才退休。

临近退休之际,他觉得自己也为新中国的建设出了一份力,于是抱着尝试的心态给邓颖超写了封信,表达了希望能获得“离休”待遇的愿望。

邓颖超迅速在文件上作出批示,明确指出:“阎锦文先生在中国革命中发挥了重要作用,我们应当铭记他的贡献,确保他享有离休干部应有的待遇,不能有所亏欠。”

作为周恩来的配偶,邓颖超深知阎锦文的历史功绩,因此迅速下达了相关指示。中国共产党始终重视情感纽带与信守诺言,对于那些为中国革命事业付出努力的人,无论时光如何流转,国家都将铭记他们的贡献。