在清代历史的长河中,虽不乏父子相继出任宰相、尚书、督抚之情形,但父子于同一时期皆居朝廷要职或主政地方督抚者,实乃凤毛麟角。纵观有清一代,此类情形仅现两例:其一,王崇简与王熙父子,同列尚书之位;其二,杨遇春、杨国桢父子,均任督抚之职。

关于王氏父子之情形,此前御史已著文论述,在此便不再冗述。当下,论述核心聚焦于道光朝杨遇春父子。

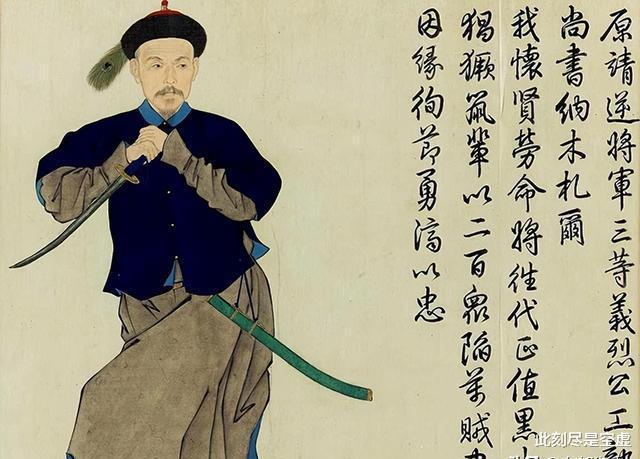

【一等昭勇侯杨遇春】

据确切史料记载,清代获封侯爵的汉人仅17位,数量极为稀少。在这17位汉人侯爵里,相当一部分为清初之际从前明归降的将领。实际上,清朝入关后,凭借卓越军功而获封侯爵的汉人,主要有张勇、施琅、杨遇春、杨芳、曾国藩、左宗棠与李鸿章等人。

杨遇春以武举入仕,其所处时代,正值清朝由盛转衰的关键节点。乾隆末年,杨遇春追随福康安参与诸多战事。而其军功的确立,主要源于嘉庆初年爆发的白莲教起义。因在此役中表现卓越,杨遇春获授轻车都尉世职,并实任固原提督之职。

在嘉庆统治时期,于汉族将领之中,杨遇春堪称军事才能卓绝者。其多次率部平定各地起义,所统领的陕甘绿营,在当时被公认为战斗力最为强劲的军事力量。嘉庆十八年,杨遇春成功镇压天理教起义,因功勋卓著,获封一等男爵。

道光帝登基之后,杨遇春于政务与军事方面屡建殊勋,获授太子太保衔,赏赐双眼花翎,并暂摄陕甘总督之职。至道光八年,杨遇春成功擒获匪首张格尔,凭借此卓越功绩,获封一等侯爵,并正式出任陕甘总督之位。

在清代八大总督体系中,若从地位层面考量,直隶总督与两江总督位居前列。然而,就任职资格这一维度而言,陕甘总督却占据首位。通过对历任总督任职情况的梳理可知,直隶总督与两江总督的职位,均有诸多汉族官员担任,其他各省总督亦不乏汉人任职的情形。但值得注意的是,陕甘总督一职,鲜少授予汉族官员。

经御史详加考稽,于历任六十余位陕甘总督之中,咸丰朝之前,汉人出任者仅岳钟琪、刘统勋、杨遇春及林则徐寥寥数人。而自太平天国运动之后,汉族官员膺任督抚一职渐成普遍态势,陕甘总督这一要职亦莫能外。

在清朝时期,朝廷对于陕甘总督这一重要职位,鲜少授予汉人,此现象背后存在着深层次的历史根源。清朝作为少数民族建立的政权,其统治格局与历代中原王朝存在显著差异。在整个清代,并未遭遇如汉代匈奴、唐代突厥、明代蒙古那般大规模的边疆侵扰。然而,新疆地区却成为清朝统治者颇为棘手的问题所在。

从清圣祖康熙年间至德宗光绪年间,地处西北边陲的新疆地区,局势始终动荡不安,犹如一颗潜在的危机隐患,期间,数场意义重大的军事冲突于西北边疆区域爆发。陕甘之地,作为西北战事的前沿阵地,历经各朝代战争的洗礼与锤炼。此地绿营军队,在兵力规模与作战效能方面,经长期积淀与实战磨砺,在全国范围内,均被公认为实力最为雄厚。清圣祖康熙帝在平定三藩之乱时,就曾明确指出陕西绿营兵勇作战风格极为剽悍。

故而,自乾隆时期陕甘总督一职形成定制后,其任职者通常并非汉族大臣,而多由旗人充任。在封建帝王的考量中,秉持“非我族类,其心必异”的观念,认为汉族大臣存在潜在的不可信因素。陕甘地区战略位置关键,若该地局势不稳,朝廷恐将面临难以应对之局面。

此即道光帝初始仅令杨遇春暂摄陕甘总督之职,未予正式任命的关键缘由。直至张格尔叛乱被成功戡定,道光帝对杨遇春的能力与忠诚彻底放心,方才正式授其陕甘总督之位。

【推恩授杨国桢河南巡抚】

在清朝的政治体制下,人事任免遵循严格的制度规范。其中,亲属回避原则明确规定,父子不得于朝中同时身居要职,亦不可同时被委以封疆大吏之重任。彼时,道光帝已恩命杨遇春出任陕甘总督,此已彰显皇恩隆厚。然而,若再令其子主政河南,无疑与既定的朝廷人事任免制度相抵触,严重违背了亲属回避这一重要规制。

关于此人姓名,存在不同记载。部分史料记录其名为杨国栋,然而,御史在相关考证过程中,经审慎权衡,倾向于采信杨国桢这一称谓。

杨国桢出身于正统科举教育体系,嘉庆九年,于乡试中崭露头角,高中举人。然而,在后续的多次会试中,均未能成功折桂,获取进士功名。凭借其将门之后的家世背景,杨国桢仕途顺遂,起点颇高。初入仕途,即任职户部郎中。至嘉庆十一年,已擢升至安徽颍州府知府之位。此后,又相继出任云南盐法道、云南按察使等职。

杨国桢虽出身于典型的仕宦家庭,却行事低调,于公务处理上秉持勤勉审慎之态度,因而屡获朝廷嘉奖。道光六年,杨国桢获任山西巡抚一职,旋即调任河南巡抚。

当杨国桢膺命转任河南巡抚之际,彼时杨遇春正统领大军与张格尔叛军展开殊死鏖战。至道光八年,杨遇春凯旋班师,正式获授陕甘总督之职,旋即得蒙道光帝亲自召见。于奏对过程中,杨遇春呈请圣上,祈望在上任之时能恩准数日之假,使其得以于河南稍作停留,当面就营伍事务对其子予以悉心指导。同时,杨遇春建言,宜从陕甘地区选调数位精于统兵御众的将领,以佐助其子开展军务。

从官场礼制的规范视角审视,杨遇春所提建议实则有违既定规制。尽管杨遇春与其子在亲缘上为父子关系,但从职务层面剖析,二者皆为身负要职的封疆大吏。陕甘总督一职,其职权范围有着明确界定,原则上不应涉足河南地区的政务与军务。若此类情形发生于其他官员身上,依照官场惯例,无疑会被同僚指摘为越权行为。

道光皇帝并非不明此理,然而,其依旧应允了延遇春之请。不仅如此,道光帝还郑重叮嘱延遇春,需将平素统兵治军之感悟毫无保留地传授予其子,旨在使后者日后能为朝廷效力,延续杨氏崇武尚勇的家族传统。

据《郎潜纪闻二笔·卷四》记载,史料针对此事曾有如下评述:以军事之功转而投身文职领域,且父子二人于同一时期担任督抚要职,此情形在开国之际的汉族官员群体中极为罕见。值得注意的是,忠武公父子两代人皆秉持忠贞不渝之品格,坚定地将国家事务视为自家之事,如此作为,也算是对朝廷所赐予的特殊恩遇作出了相称的回馈。

杨遇春育有二子,次子为杨国桢,而长子杨国佐因寿数有限,早逝。道光十九年,杨遇春辞世,其一等昭勇侯之爵位,由杨国桢继承。杨国桢于仕途中,政绩斐然,后擢升至闽浙总督之位,《清史稿》亦为其列传,以记其事迹。