“七叔,您真要去见毛主席?”1955年7月的某个清晨,载涛接过妻子递来的中山装时,手指不自觉地摩挲着袖口磨损的针脚。这位65岁的满族老人望着窗外渐亮的天色,轻声回答: “咱们现在都是新中国的人。”

1970年9月2日,前清禁卫军司令载涛的离世引发外界诸多揣测。这位末代皇叔的骨灰最终安放在八宝山革命公墓,与朱德、贺子珍等革命元勋比邻而眠。要解开这个特殊待遇的谜团,需从紫禁城最后一道宫门关闭时的历史尘埃中寻觅答案。

1908年深秋的巴黎街头,23岁的载涛在圣西尔军校操场上挥汗如雨。这位光绪帝胞弟每日需完成八小时马术训练,军装后背总渗着白花花的盐渍。当清廷急召他回国组建禁卫军时,法国教官惋惜地摇头: “你是我教过最优秀的骑兵苗子。”这份评价在两年后化作现实——载涛率领的考察团踏遍欧美八国,带回了当时最先进的军事训练体系。

1911年武昌城头的枪声震碎了大清最后的体面。面对隆裕太后派兵平叛的懿旨,时任禁卫军统领的载涛伏地不起: “奴才万死难当此任。”养心殿的琉璃瓦映着他苍白的脸,鎏金香炉腾起的烟雾里,这位年轻统帅清楚看见新式步枪与土炮间的代差。当袁世凯接过虎符时,载涛的佩刀悄然滑落,刀鞘上镶嵌的东珠滚落台阶,在汉白玉地面上敲出清脆的哀鸣。

二十载风云变幻,昔日的涛贝勒推着吱呀作响的板车,穿梭在北平的胡同间叫卖旧物。1932年伪满洲国成立的消息传来,土肥原贤二的枪口顶在他太阳穴上: “王爷若不肯为满洲国效力......”载涛的棉袍被冷汗浸透,声音却异常清晰: “我这把老骨头,只配给祖宗守坟。”日本特务摔门而去时,案头未动的委任状被穿堂风掀起,露出下面压着的《申报》——头条赫然印着 “马占山江桥抗战大捷”。

1950年初春,中南海西花厅的茶香里,周恩来握着载涛的手笑道: “当年我们在法国勤工俭学,倒错过了向您讨教马术的机会。”这份跨越时代的信任,源自载涛在政协会议上的提案:整整二十七页的《改良军马建议书》,字迹工整如奏折,内容却充满现代畜牧学理念。当毛泽东看到 “每匹战马节省草料四分之一”的数据时,朱笔在任命书上重重一划: “这个弼马温,我们要请他来当!”

朝鲜战场传来紧急军报那日,载涛正在张家口草原挑选战马。零下三十度的严寒中,他趴在雪地里检查马蹄铁,花白胡须结满冰碴。 “这匹口齿七岁,能负重四百斤。”老王爷的指尖划过马鬃,仿佛在抚摸当年禁卫军的缰绳。三个月后,两万五千匹蒙古马穿越鸭绿江,马蹄声震得美军侦察机驾驶员在无线电里惊呼: “中国人在用骑兵运输线!”

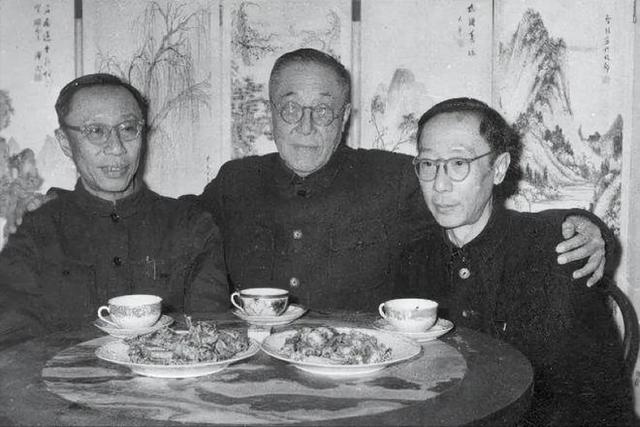

1955年盛夏的怀仁堂,毛泽东打量眼前清瘦的老人: “载涛先生当年统领数万禁卫军,怎么看着倒像教书先生?”全场哄笑中,载涛挺直腰板: “主席当年在长沙师范,不也带出了百万雄师?”这场跨越时代的对话,被历史学家视为新旧中国交接的生动注脚。翌年深秋,当载涛在抚顺战犯管理所见溥仪时,窗外的白桦叶正簌簌飘落。昔日的宣统帝攥着《毛泽东选集》,哽咽道: “七叔,我现在真读懂了什么叫'为人民服务'。”

1970年那个秋雨绵绵的清晨,医护人员看见载涛床头摆着三件物品:马政局颁发的奖状、褪色的中山装、还有张泛黄的照片——画面里毛泽东握着他的手,两人身后的中南海碧波荡漾。这或许解释了为何中央特批其安葬八宝山:从紫禁城贝勒到人民公仆,载涛用半生跋涉完成了最艰难的 “改弦易辙”。当八宝山的松柏掩上最后抔土时,山脚下驶过的公共汽车里,售票员正用京腔报站: “下一站,马甸——”这个当年清军驯马之地,如今已是车水马龙的繁华街市。