在历史的长河中,总有一些故事与艺术瑰宝,历经岁月洗礼,愈发熠熠生辉。曹娥的故事与王羲之书写的《曹娥碑》,便是这样的存在,它们分别代表着至纯的孝行与绝伦的书法艺术,共同诠释着高洁的品质。

东汉汉安二年,五月初五,一场悲剧在舜江上演。曹娥的父亲曹盱,身为巫祝,在迎潮神伍君时不幸坠江失踪。年仅十四岁的曹娥,以超乎常人的毅力和对父亲的深厚情感,沿江昼夜哭寻十七日。最终,在五月二十二日,她毅然投江,只为能与父亲团聚。五日后,她的遗体竟环抱父尸浮出水面,这一孝举震撼了无数人。“哀哀父母,生我劬劳”,曹娥用生命诠释了对父母的感恩与孝道,这种极致的亲情守护,正是中华民族传统美德的生动体现 。

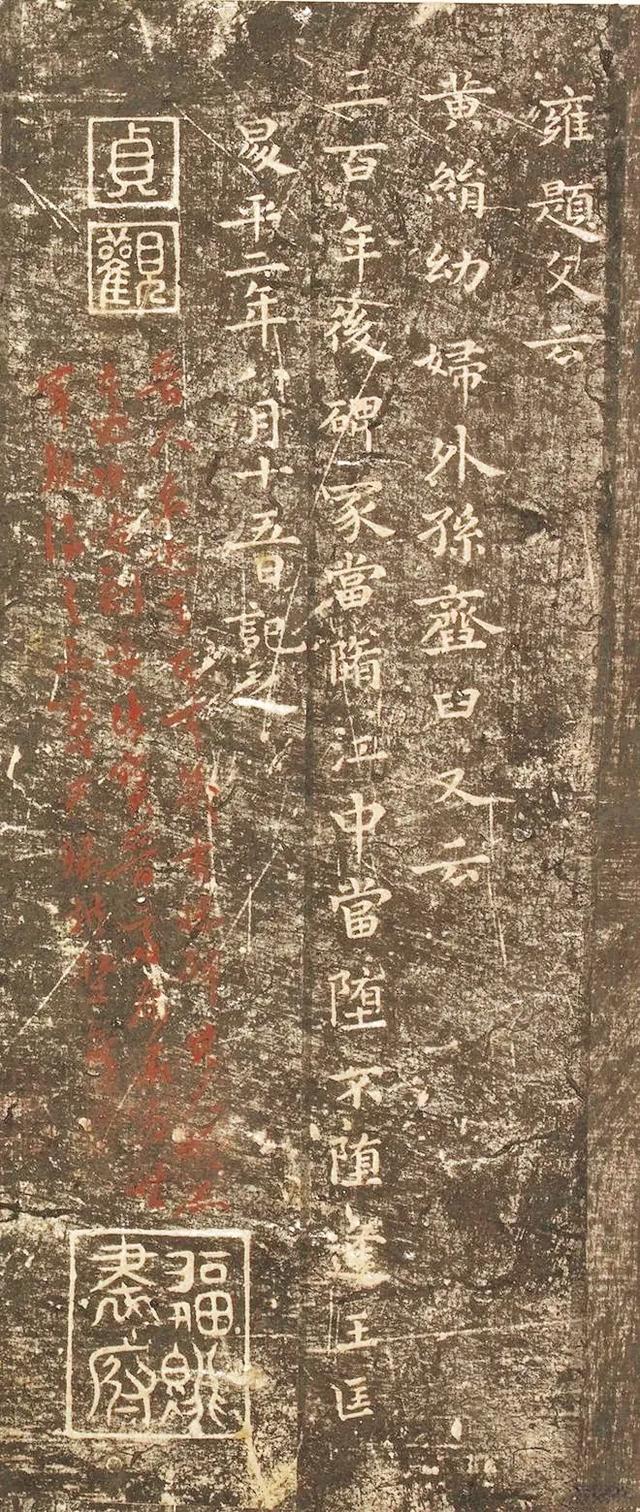

蔡邕曾在碑阴题下“黄绢幼妇,外孙齑臼”八字,谜底为“绝妙好辞”,既是对曹娥孝行的高度赞誉,也为这个故事增添了神秘色彩。曹娥的孝行符合当时推崇的孝文化,也在后世成为人们传颂和弘扬的典范。

东晋时期,文化艺术蓬勃发展,书法艺术更是达到新高度。升平二年,晚年的王羲之亲临曹娥庙。彼时的他,心境已超脱,历经人生起伏后,更能体会生命的真谛。或许是被曹娥的孝行深深触动,又或许是借书写碑文表达对生命与艺术的思考,王羲之挥毫泼墨,以楷书重书碑文。三年后,王羲之溘然长逝,此作遂成其绝笔小楷。

从笔法上看,《曹娥碑》用笔多不藏锋,起笔自然,带着隶书笔意,古朴典雅。笔画纤细却劲健有力,线条质感深沉,体现出王羲之深厚的控笔功力。笔式圆融平滑,线条过渡自然流畅,字与字、笔画与笔画间衔接和谐,展现出流畅之美。

结构上,字形以扁平为主,打破楷书方正模式,横向笔画舒展,纵向笔画收敛,有安稳、舒展之感。单个字笔画高低、长短、宽窄变化丰富,跌宕有致,避免了结构的单调。同时,遵循疏密相间原则,合理安排字内空间,整体和谐统一。

章法布局自然,字与字、行与行间距适中,一气呵成,气息贯通。虽无明显牵丝连带,但通过笔画呼应、字势连贯,形成有机整体,体现出魏晋时期崇尚自然的审美观念。

作品风格古朴天真,毫无刻意求妍之态,回归书法本真,充满自然、质朴、纯真的艺术魅力。整体清穆灵和,在端庄稳健中透着灵动之气,尽显王羲之对书法艺术的深刻理解与独特追求。

曹娥的孝行与王羲之的书法,一个是道德的丰碑,一个是艺术的瑰宝。它们跨越千年,至今仍闪耀着高洁的光芒。曹娥的故事提醒我们,在现代社会,要传承孝道,坚守亲情,树立正确的价值观。王羲之的《曹娥碑》则让我们领略到书法艺术的无穷魅力,激励我们追求艺术的至臻境界。这二者都是中华民族传统文化的精髓,值得我们永远铭记与传承。