1976年,毛泽东主席与世长辞,全国人民沉浸在深深的哀伤之中。

为妥善处理毛主席的丧葬事宜,政府迅速组建了专门的治丧小组。工作人员精心拟定了守夜人员名单,其中均为毛主席的直系亲属。

李敏强压着内心的悲痛,仔细查看名单时,突然发现有个名字似乎被遗漏了。她赶紧叫住工作人员,急切地说:"等等,我还有个哥哥,他的名字也得加进去!"

【身份成谜】

工作人员对此感到困惑,因为名单上已经涵盖了所有已知的毛主席亲属,按理说不应该遗漏任何人。那么,李敏提到的这个哥哥又是从何而来的?

李敏直接表示,她哥哥的工作性质特殊,已经连续多年没有回家探亲,平时也很少打电话联系。

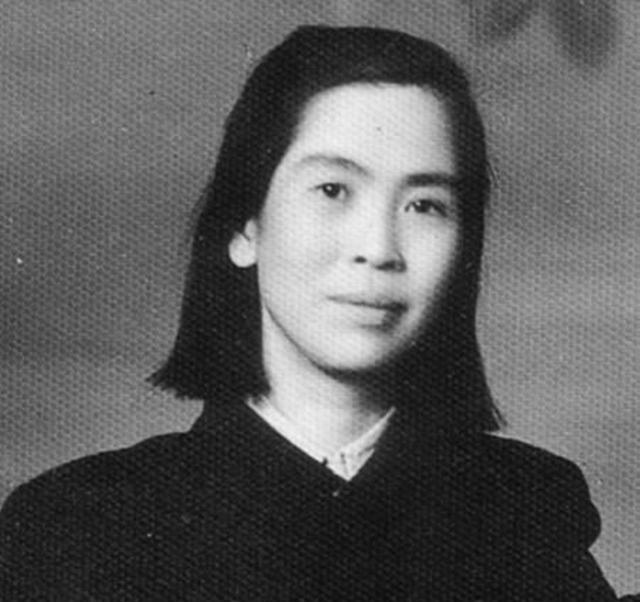

贺麓成,也叫毛岸成,是毛主席弟弟毛泽覃和贺怡的儿子,也就是毛主席的亲侄子。

毛主席生前始终盼望着能见一见自己的侄子,可惜最终这个愿望没能实现。他多次表达过想见面的想法,但种种原因导致未能成行。直到去世前,毛主席还惦记着这件事,成为他心中的一个遗憾。尽管两人有着血缘关系,却因为各种因素始终未能相见,这也成为了毛主席晚年的一件心事。

李敏考虑到,如果父亲离世时贺麓成无法到场悼念,那将是一大遗憾。因此,她坚持要求工作人员在名单中添上贺麓成的名字。

为了处理这件事,工作人员费了不少功夫。虽然添加一个名字很简单,但找到贺麓成却意外地成了个大难题。

要安排守灵,首先得把人找来。但李敏提到,贺麓成的工作特别忙,没人清楚他具体在忙什么。委员会费了好大劲,才总算联系上了他。

贺麓成得知要为毛主席守灵后,毫不犹豫地接受了这个任务。他明确表示,等手头的工作一结束,就会立刻赶去参加守灵仪式。

工作人员终于松了口气,但心里却冒出一堆疑问。贺麓成给人的印象是踏实可靠,可为啥这些年他一直神神秘秘的?难道他的工作有啥见不得人的事?

当前,处理毛主席的丧葬事务已成为当务之急,众人便不再深究其他。

葬礼结束后,工作人员好奇地询问贺麓成,但他始终沉默不语。简单道谢后,他便悄然离去,不再露面。

有人好奇这事,特意去问李敏,但李敏提起这事就直摇头,显得挺无奈。

贺麓成自幼命运坎坷,双亲早逝,全靠贺子珍抚养成人。他与李敏从小一起生活,两人感情深厚,情同手足。

李敏发现贺麓成最近很少回来,电话联系也只是简单寒暄几句。她总觉得贺麓成心里藏着事,但每次追问,他都闭口不谈。这种状况让李敏更加困惑,却始终无法从他口中得到答案。

多年后,政府公布了一批参与导弹研究的专家名单,李敏这才明白,她的哥哥一直低调行事是因为他投身于两弹一星的研发工作。

他选择不向家人透露实情,并非有意隐瞒,而是出于维护国家机密的考虑。

【身世坎坷】

贺麓成原本的名字是毛岸成,要了解他的经历,得从最初开始讲起。

贺麓成的人生从一开始就充满波折。他还没出生时,父亲毛泽覃就在与敌人的斗争中牺牲了。因此,贺麓成对父亲的容貌毫无印象,从未见过亲生父亲。

贺怡在分娩后无法亲自照料孩子,因为她投身于革命事业,无法带着婴儿四处奔波。

出于对孩子的保护,贺怡将孩子交给了同乡贺调元照看。她再三叮嘱贺调元,务必严守孩子的真实身份,绝不能泄露半点风声。因为一旦身份暴露,孩子的性命就保不住了。贺怡深知,在这个特殊时期,任何疏忽都可能带来无法挽回的后果。

贺调元是个靠谱的人,他把贺麓成照顾得很好,孩子在他的庇护下健康成长。

贺麓成从未对自己的来历产生疑问,因为贺调元一直告诉他,他的双亲早已离世。因此,贺麓成始终认为贺调元就是自己的亲祖父。然而,他并不知道,此刻他的母亲正在前线忙碌。

贺麓成回忆说,他爷爷贺调元经常收到一些神秘的信件,但这些信从不让他看。直到后来,贺麓成才明白,那些信其实是母亲贺怡从远方寄来的,专门问候他的。

身为母亲,贺怡怎能不思念自己的骨肉?然而,在民族大义与个人家庭之间,她毅然决然地选择了前者。

1949年,随着国内局势逐渐稳定,新中国的成立指日可待。在这样的背景下,贺怡终于鼓起勇气,决定与儿子相认。这一年,不仅是中国历史的重要转折点,也是贺怡个人生活中的关键时刻。

贺调元被请求向儿子传达实情。当贺麓成从祖父那里了解到母亲不仅健在,还是一位杰出的革命家时,他感到无比惊讶。

七天后,贺麓成在村子入口处迎来了满身疲惫的母亲,两人激动地相拥而泣。

贺麓成泪如雨下,多年之后,他终于再次见到了母亲。

贺怡对贺调元夫妇深表谢意,并表达了希望亲自照顾儿子的愿望,以此弥补多年来未能尽到的母亲责任。通过与母亲的交谈,贺麓成得知了许多之前未曾了解的家族往事。

我的伯父是众所周知的毛泽东,他的前妻贺子珍是我的姨妈,目前在上海生活。贺子珍身边有个与我年龄相近的女儿,名叫李敏。

贺麓成所在的家族,涌现出了多位杰出的革命先驱。面对这些光辉榜样,他内心充满自豪,立志效仿先辈的崇高精神。他决心要成长为一个有担当、有作为的爱国青年,用自己的实际行动报效祖国。

【身世飘零】

意外来得太突然,仅仅过了两个月,贺麓成和母亲在一次外出途中遭遇了重大事故。车辆失控后坠入深沟,贺怡不幸当场遇难,贺麓成则重伤昏迷,被迅速送往医院抢救。

在医护人员的奋力救治下,贺麓成终于脱离了生命危险,从死亡的边缘被拉了回来。然而,当他刚刚恢复意识时,却得知了一个沉重的消息:他的母亲已经离世了。

贺麓成躺在医院的病床上,感觉周围的一切都变得灰暗无光。母亲离世后,他陷入了深深的迷茫,不知道未来的路该怎么走。

就在这个时候,一封来自上海的信件送到了他手中,发信人正是他从未谋面的姨妈贺子珍。

得知妹妹遭遇车祸,贺子珍心如刀割。她随即意识到,妹妹的孩子现在成了孤儿,无人照料。想到这么小的孩子孤苦伶仃,贺子珍忧心忡忡,难以释怀。

失去母亲后,贺子珍成了这孩子唯一的依靠。她毫不犹豫地承担起照顾孩子的责任,将他接到自己身边。贺子珍决心像对待亲生儿子一样抚养他,为他创造稳定的生活环境,确保他能够健康平安地成长。

很快,贺子珍便安排人将健康状况不佳的贺麓成接到了上海。

抵达上海后,贺麓成的健康状况依然欠佳,车祸造成的长期影响十分显著。

在小城市的医院,连基本的接骨手术都处理不当。后来,姨妈带他到上海的知名医院进行详细检查,医生发现他的右腿骨几乎断成了三段。医生警告说,如果不尽快接受专业治疗,他可能会终身残疾。

为了让贺麓成的腿伤康复,贺子珍带他到上海的知名医院进行了多次手术。术后,贺麓成饱受疼痛折磨,无法入眠,食欲全无。尽管如此,贺子珍始终陪伴在侧,日夜照料,给予他坚持生活的勇气和动力。

在贺子珍的悉心照料和不断激励下,贺麓成成功康复,走出了医院。此时,他已经不再年轻,是时候认真思考未来的职业方向了。

贺麓成深知个人能力有限,但他始终认为,只要能为国家贡献力量,便是最大的满足。他不在乎自己是否微不足道,只在乎能否为祖国尽一份心力。这种朴素而坚定的信念,驱使他不断前行,默默奉献。在他看来,个人的价值不在于成就的大小,而在于是否能为国家和社会带来积极的影响。

在填报志愿前,贺子珍专门找外甥谈话,郑重地叮嘱他:无论选什么专业、从事什么职业,都要凭真才实学,不能依赖父母的地位来获取成功。她强调,个人能力才是立足之本,不应借助家庭背景走捷径。

【命运转折】

贺麓成自幼表现出过人的聪慧和自律,凭借出色的学业表现顺利进入上海交通大学电力系,由此迈入科学研究领域。他的求学经历为他日后在学术界的成就奠定了坚实基础。

在办理入学手续时,贺麓成面临一个选择:是用真实姓名毛岸成登记,还是继续使用贺麓成这个名字。经过一番考虑,他最终决定采用后者。

为了避免暴露与毛泽东家族的亲属关系,毛岸成选择不使用"岸"字作为辈分用字。这样做的原因是,如果他与毛岸英、毛岸青等人采用相同的字辈,外界很容易察觉他与毛主席的亲属关系。这种身份的暴露可能导致他人刻意逢迎讨好,进而成为其走向堕落的重要因素。因此,出于保护个人发展和避免外界干扰的考虑,毛岸成决定采用不同的字辈来隐藏自己的真实身份。

关于贺麓成的家庭背景,不少人曾经试探性地询问过,但他总是巧妙地回避了这些问题。每当被问及,他都会轻描淡写地回应,称自己的双亲出身贫寒,是普通的劳动人民。这种说法虽然不完全真实,但也并非全是虚构。

1956年,贺麓成因学术表现突出,被选拔赴苏联进行深造。这一机会让他倍感振奋,他清楚苏联在科研领域处于世界领先地位。若能掌握这些先进技术,回国后必定能为国家作出更大贡献。

然而,他赴苏联留学的打算却遇到了波折,主要原因是当时中苏两国关系正处于微妙状态。

苏联对中国的支持存在两面性。尽管苏联提供了大量援助,但他们并不愿意让中国掌握过多高科技知识。正因如此,像贺麓成这样的留学生群体被苏联政府限制了深造机会。苏联在帮助中国的同时,也采取了技术封锁的措施,阻碍了中国人才的进一步发展。这种矛盾的态度反映了当时苏联对中国的复杂心理:既想拉拢中国,又担心中国在科技领域超越自己。贺麓成等人的留学经历正是这一政策的直接体现。

贺麓成无奈之下放弃了出国深造的计划,提前进入北京第五研究院就职。

第五研究院的历史地位如今已广为人知,然而当时被安排到此任职的贺麓成却并不完全了解其重要性。

当时第五研究院刚组建不久,出于保密考虑,这个单位并未对外公布。贺麓成清楚这是国家交代的任务,但他并不了解自己具体要承担什么工作。

没过多久,钱学森教授亲自向年轻的贺麓成详细说明了需要他完成的工作。

【重任在肩】

钱学森克服了重重阻碍,最终从美国回到中国,目的是参与国家两弹一星的研发工作。如此重要的科研项目,自然需要大量专业人才的加入。

单纯依赖苏联的支援是行不通的,我们更需要发展自己的综合国力。国际形势复杂多变,外部援助存在诸多不确定性,唯有提升自身实力才是根本之道。我们要集中力量发展工业体系,培养科技人才,增强国防力量,这样才能在国际舞台上占据主动地位。同时,也要注重经济建设和民生改善,提高人民生活水平,为国家的长远发展奠定坚实基础。总之,自力更生、艰苦奋斗才是我们的正确选择,必须把发展主动权牢牢掌握在自己手中。

经过对多位学生的评估,钱学森最终选择了贺麓成。

贺麓成攻读的电力学科与两弹一星工程并不直接相关,但这项国家战略工程本身就是从无到有的开创性事业。专业背景的差异并非不可逾越的障碍,关键在于贺麓成自身具备的学术能力以及他对这项工作的投入程度。两弹一星工程需要的是具备扎实理论基础和钻研精神的人才,而贺麓成在这些方面展现出了应有的素质。

钱学森逐一与贺麓成等新学员展开面谈。通过这次交流,贺麓成终于明白自己参与的是如此关键的项目。与此同时,他也站在了人生的十字路口,需要做出重大决定。

如果他选择推掉那些繁重的任务,生活肯定会轻松不少。以钱学森对他的学术能力的高度评价,他完全可以在交通大学担任教授,或者找一家轻松的研究机构工作,安安稳稳地过一辈子,最终也能取得不错的成就。

贺麓成在听完钱学森对两弹一星项目的规划后,内心深受触动,毫不犹豫地向钱学森表态:即便需要放弃个人名誉甚至付出生命代价,他也将全力支持国家实现两弹一星的研发目标。

贺麓成在做出抉择的瞬间,就已下定决心将毕生精力奉献给国家,这成为他坚定不移的信念和人生追求。

从那时起,贺麓成这个名字就再也没出现在任何公开记录里。他告诉姨妈和李敏,自己找到了一份挺好的工作,但因为涉及保密内容,所以没法跟他们细说。

贺子珍注视着她外甥那坚定不移的眼神,没有继续追问。

贺麓成时不时会打来电话,每次都对姨妈和李敏说自己过得不错,但事实上,他的日子过得相当艰难。

贺麓成每日都需应对繁重的研究任务,工作时长常常超过14小时,连休息时间也难以保证。一旦设备出现问题,他便迅速从睡眠中惊醒,立即返回工作岗位。

苏联早已停止援助,甚至收回了大量技术资料。在导弹研发方面,我们几乎是从零开始,没有任何现成的设备支持。当时连一台可用的计算机都没有,大量数据计算全靠贺麓成用算盘完成。可以说,我们的研究完全依靠自力更生,没有任何外部资源可以利用。

每一天都在忙碌中度过,每一年的生活节奏也没有太大变化。然而,贺麓成对这种持续的高强度工作早已习以为常。

【以身许国】

贺麓成在工作了一段时间后,有一天他给李敏打了个电话。在通话中,李敏突然告诉他,自己即将步入婚姻的殿堂。

毛主席心情愉悦,特别嘱咐李敏邀请贺麓成前来。主席对早年离世的弟弟毛泽覃怀有深深的怀念之情,因此希望借此机会与自己的侄子相见。

得知毛主席有意召见,贺麓成内心无比兴奋。他早就渴望与毛主席会面,这份期待一直深藏心底。

当时,他已成为导弹研发团队的技术骨干,整个项目的进展都依赖他的参与。一旦他离开,整个团队的工作都会陷入停滞,因此他无法脱身。

贺麓成早已无暇顾及个人事务,他全身心投入到了导弹研发的工作中。

频繁的实验成功推动了国家科技的持续发展,然而贺麓成的贡献始终未被公开,甚至连毛主席也未曾了解这一隐秘的细节。

贺麓成刚到第五研究院工作时,苏联专家曾轻蔑地表示,中国完全没能力靠自己造出导弹。

然而,苏联人万万没想到,短短五年内,贺麓成和那批年轻学子就成功破译了他们引以为傲的核心技术资料。这些年轻人凭借自己的智慧和努力,迅速攻克了看似无法逾越的技术壁垒,展现了惊人的实力。苏联人原本以为这些机密数据坚不可摧,但贺麓成等人的成果彻底打破了他们的自信,证明了年轻一代的非凡潜力。

在中国技术基础薄弱、经济条件有限的时期,贺麓成凭借坚定的毅力,成功突破了重重技术障碍,使中国掌握了自主研发导弹的能力。

1980年,贺麓成获得了高级职称资格,他拿到的证书编号为“0001”。

1983年,民政部门决定为毛泽覃颁发烈士证书,于是向贺麓成所在单位发送了一份公函,标题为《请贺麓成同志领取毛泽覃烈士证书》。这一举动让贺麓成的真实身份首次被公开。

贺麓成为了国家利益付出了巨大的代价。他如同潜伏在暗处的勇士,默默无闻却功勋卓著。在看不见的战场上,他展现了非凡的勇气和智慧,为国家作出了不可磨灭的贡献。虽然他的名字不为人熟知,但他的事迹却值得我们永远铭记。贺麓成用行动诠释了什么是真正的爱国者,他的奉献精神将永远激励着后人。这种无声的付出,正是最伟大的牺牲,也最值得我们尊敬。