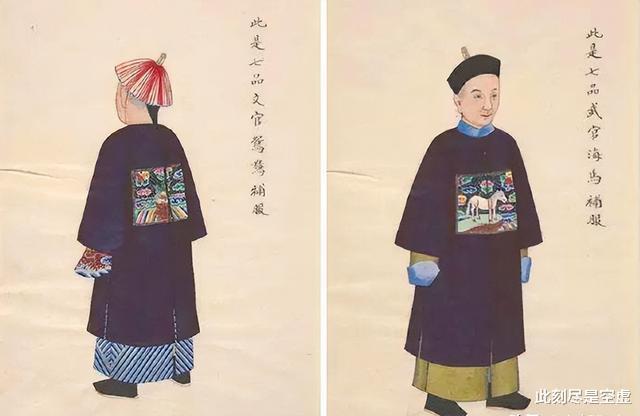

在影视及戏曲等文艺创作领域,惯常以“七品芝麻官”这一俗称指代知县,此称谓背后,隐约流露出对知县地位的某种轻视。然而,回归历史现实语境,对于普通民众而言,知县实则担当着“父母官”的重要角色,在其生活范畴内,知县极有可能是终其一生所能接触到的品级最高的地方行政长官。

在天下莘莘学子的认知中,经由十载苦读而获知县之职,堪称难能可贵,若非家族累世积善,恐难达成。然而,一介普通书生欲考中进士并实授知县,其间究竟需历经何等艰难困苦?

在回应此问题之前,需预设若干前提条件。其一,将那些天赋卓异且运气极佳之人排除在外;其二,把于科举考场长期滞留,直至四五十岁方获取进士功名的坚韧之士予以剔除。

【考进士的曲折历程】

在清代,民间儿童通常于8至12岁踏入启蒙教育阶段。初入塾学,塾师着重要求学童诵读经典,暂未开展其他教学内容。直至学童能够熟练通背四书五经,塾师方始传授八股文的写作技法。

在教育的启蒙阶段,对学生天赋的考量通常需历经较长时期,平均而言,至少为三年。以传统教育体系下10岁始入学者为例,当完成四书五经的背诵,进而着手进行八股文习作时,该生往往已达13岁。

八股文写作对创作者的学识素养与文字功底要求颇高。通常,习练两年后,学子便具备参与县级举办之“县试”的资格。“县试”遵循三年两考的规制,应试者若能通过此试,便可获“童生”称谓。而唯有取得“童生”身份,方有资格进而参加后续的府试与院试。

从客观视角审视,县试这一环节难度相对有限,即便资质稍逊之人,经努力最终亦可获取童生资格。而对于学业表现较为优异的考生而言,县试堪称易于应对之试,鲜少出现多次应试而未通过的情形。据此推算,通常约在15岁上下,考生便有望取得童生资格。

府试作为县试后续的进阶考核,其意义重大。即便应试者在通过府试后,仍保有童生身份,然此时已堪称童生中的佼佼者。府试旨在精心甄别优质生源,为接踵而至的院试奠定基础。通常情况下,若进展顺遂,应试者至迟17岁便可顺利通过府试。

院试作为一种层级颇高的考试,乃全省范围内统一组织实施的测评活动。其以府为基本单位,由学政依序前往各个府邑主持开展。与县试、府试相较,院试难度更为显著,关键在于各府州县皆设有既定的录取限额,此乃院试区别于前两者的核心要素。

于科举考试体系中,顺利通过院试者,可获首个官方认可的功名——生员,即俗称之秀才。生员身份获国家承认,享有相应政治与经济待遇。就学业优异的应试者而言,通过院试并非极难之事。以清代为例,诸多知名人物于弱冠之年(二十岁)前便已取得秀才功名,故在此以二十岁为一参考节点。

在古代科举体系中,于广大士子而言,乡试堪称难度极高且充满不确定性的一场科考。乡试以三年为一周期,届时,来自全省各地的逾万名生员,会齐集于省城贡院。他们皆怀揣着殷切期望,角逐那名额仅数十人的举人功名。从录取比例来看,尚不足百分之一,其科考难度之大,不言而喻。

在科举制度的征程中,乡试堪称首道严峻关卡。据相关数据显示,超九成九的考生皆会在乡试阶段铩羽而归。即便对于那侥幸脱颖而出的百分之一考生而言,亦鲜能一次顺遂通过。事实上,那些经历两轮乡试便荣膺举人身份者,已实属幸运之至。基于一般科考情况推算,考生成功考中乡试之时,年龄大致在二十五岁左右。

在乡试结束后的翌年春季,往届与当年中式的举人皆需赶赴京师,参与由礼部主持的会试。据御史相关考察,于清代,各届会试的参考举人数目约计一万余人。历经112科会试,平均每科录取贡士约210名,其录取比例约为1.5%,相较乡试而言,此比例稍高。

在科举会试的历史进程中,能够按常规流程两次参与并顺利通过者,实难称运气不佳。以纪晓岚、林则徐这般天赋卓绝之士为例,亦在初次会试时铩羽而归。通常情况下,于第二次参加会试时得中贡士者,年龄往往已达二十九岁。

一旦通过会试,便等同于获取了进士功名。原因在于,紧随其后的殿试主要侧重于确定名次,其淘汰率极低,录取比例近乎达100%。无论殿试名次高低,参与者在当年(若年龄为29岁)即可荣膺新科进士之衔。

据相关不完全统计,在清代所举办的112科殿试之中,新科进士的平均年龄约为32岁。以御史考中进士时的年龄情况来看,其以29岁考中进士,此年龄相较于彼时新科进士的平均年龄而言,明显偏低。

【从进士到知县的漫长之路】

在新科进士选官流程启动前,御史曾明确指出,需将通过朝考成为庶吉士的人员排除在外,仅将选官范围精准圈定在进入吏部铨选程序的“进士班”群体之中。

依据正规人事体制,新晋进士通常会被归入“除班”序列,于获授官职之前皆处于候选状态。在清朝初期,进士群体的授职情况颇为特殊,发榜之后,他们无需漫长等待,旋即能够获得职位授予,且所授职位起点颇高。于地方任职时,部分进士甚至可直接被任命为知府或知州之职。

自康熙一朝以降,候选群体规模日益庞大,新科进士的候选周期亦呈逐渐延长之势。据学界研究,在康熙、雍正、乾隆三朝,进士平均候补时长逾六载,甚者可达八九载。然而,毋庸置疑的是,一旦士人考中进士,便笃定能够步入仕途。

从常规铨选流程推算,若29岁考中进士,通常至少需至35岁前后,方有望正式补任知县之职。然而,在此过程中,吏部仅依既定规程颁发官凭,而能否实际授职,最终决定权实则操于地方督抚之手。

新科进士经铨选分发至各省出任知县,抵达地方后,并不会即刻获得实职任命。在此期间,督抚会对其展开考察,此阶段堪称见习期。通常情况下,会为这些新晋官员临时委派若干事务,旨在考量他们的行政效能与履职能力。

自清朝中期以降,进士初至地方省份,需历经一段考核时期,方可正式被任命为知县。据相关史实,这一考核周期在一般情况下不少于两年。而晚清时期,由于官场职位竞争加剧,人才供过于求,此考核期通常延长至三至五年。

以两年为限推算,新科进士最终获实授知县之职时,年龄约为三十七岁。自十岁发蒙入学,至荣膺七品知县之位,其间历经二十七年漫长岁月。值得注意的是,此二十七年已超同类晋升之平均时长。由此观之,七品知县绝非传统认知中无足轻重之微职,实乃众多读书人穷极一生亦难以企及之高位。