在正定隆兴寺的众多瑰宝之中,“龙藏寺碑”犹如一位历史的长者,静静地伫立在岁月的长河之畔,虽无言,却以其独特的魅力和深厚的内涵诉说着往昔的传奇,散发着不朽的艺术光辉。

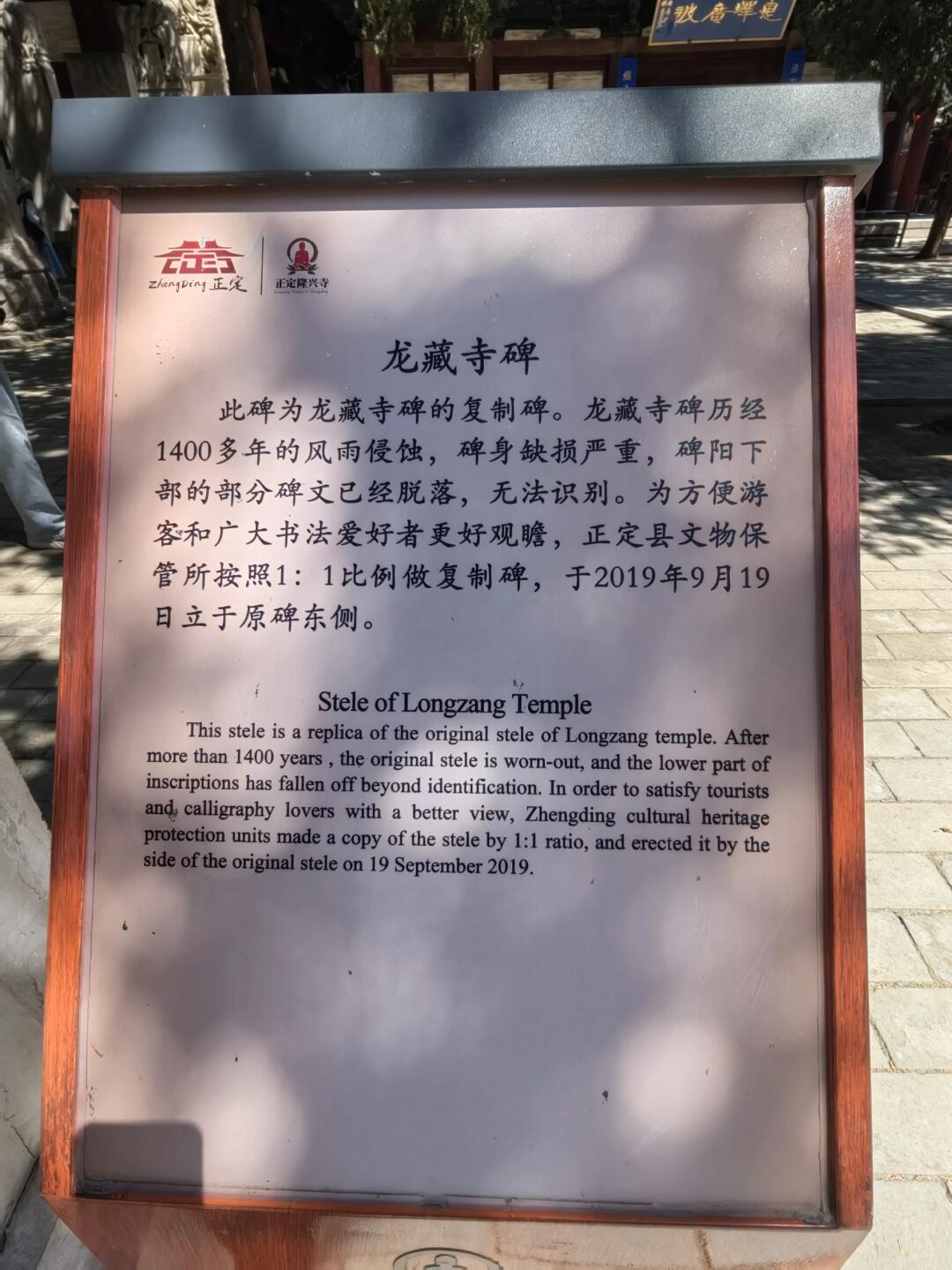

龙藏寺碑的身世,要追溯到 1400 多年前的隋朝。那时,在恒州这片土地上,一场盛大而意义非凡的建寺工程如火如荼地展开,多达万人参与其中,士绅百姓齐心协力,众志成城,共同铸就了龙藏寺这一宏伟的建筑奇迹。而这一壮举,被开皇六年(586 年)恒州刺史王孝仙所立的石碑郑重地记录了下来,这块石碑,便是如今闻名遐迩的龙藏寺碑。

此碑有着规整而大气的形制,高 156 厘米,宽 89 厘米,碑额高 42 厘米,宽 31 厘米。碑阳的正文以楷书书写,共 30 行,每行 50 字,那一个个端庄的字迹犹如排列整齐的士兵,肃穆而威严;碑阴题名亦为楷书,分为 6 截 30 行,每行字数虽不相同,却也错落有致,别有一番韵味;碑额之上,同样是楷书,3 行,每行 5 字,字体稍大,似在彰显其重要地位与独特气质。

然而,龙藏寺碑真正令人瞩目的,并非仅仅是它所承载的建寺故事,更在于其书法艺术上的卓越成就与独特地位。它宛如一座桥梁,横跨在北碑与初唐书法的历史洪流之上,起到了承前启后的关键作用。

与魏晋南北朝时期的魏碑相比,魏碑往往呈现出粗狂雄厚的风格,那是一种来自北方游牧民族豪放不羁性格与中原文化交融碰撞所产生的雄浑力量,笔画粗壮,气势磅礴;而南碑则多婉约韵致,恰似江南水乡的柔美风情,笔画轻盈,韵味悠长。龙藏寺碑却跳出了这两种风格的局限,它的用笔遒劲而多姿,点画瘦劲有力,在方折之中又巧妙地蕴含着圆转之意,刚柔相济,别具一格。其结体方整严谨,却不失中和宽博之感,给人一种端庄稳重又大气包容的视觉体验,意韵幽远高古,仿佛将观者带入了一个远离尘世喧嚣、古朴宁静的艺术境界。

再看唐楷,唐楷以其讲究程式法度而著称于世,笔画规范,结构严谨,在书法的规范性与艺术性的融合上达到了极高的境界。但龙藏寺碑相较于唐楷,又多了几分古雅朴拙之气。它没有唐楷那种过于严谨的程式化束缚,更多地保留了书法艺术在发展演变过程中的原始韵味与自然灵动,就像是一位未被尘世完全雕琢的隐士,虽质朴却充满智慧与内涵。

正因如此,龙藏寺碑历来被尊称为楷书鼻祖、第一隋碑。它是书法史上的一座里程碑,为后世书法家们开辟了一条崭新的道路。自它诞生之后,无数的书法爱好者与研习者对其顶礼膜拜,从它的笔画结构中汲取灵感与养分。唐代的楷书大家们,在创立自己独特风格的过程中,想必也从这块古老的碑刻中获得了诸多启示。它见证了书法艺术从北碑的古朴豪放向唐楷的严谨规范过渡的关键历程,在这一漫长的演变过程中,龙藏寺碑如同一颗璀璨的星辰,虽历经岁月的磨砺,却始终闪耀着独特的光芒。

在正定隆兴寺这片文化的厚土之上,龙藏寺碑不仅仅是一块冰冷的石头,它是历史的见证者,是文化的传承者,更是艺术的先驱者。它承载着隋朝时期人们对佛教的虔诚与热爱,记录了当时社会各界齐心协力共建龙藏寺的伟大事迹,同时也将书法艺术推向了一个新的高度。它的存在,让我们得以穿越时空的隧道,领略那个古老时代的文化风貌与艺术追求。

历经千年的风雨沧桑,龙藏寺碑依然完好地保存于隆兴寺内,供后人瞻仰、研究与学习。它时刻提醒着我们,在历史的长河中,艺术与文化的瑰宝是如何在岁月的洗礼下顽强地传承下来,成为中华民族不朽的精神财富。每一位站在它面前的人,都会被它那古朴而高雅的气质所感染,被它所蕴含的深厚历史文化底蕴所震撼,从而对中国古代书法艺术产生更深的敬意与热爱。