1980年11月27日,在中纪委召开的一次座谈会上,已年近八十的黄克诚,当时已是双目几近失明,步履蹒跚,然而,在这次座谈会上,他竟然在不用讲稿的情况下,发表了长达万言的讲话。

在长篇讲话稿里,黄克诚深情回顾了毛主席伟大光辉的一生,全面评价了毛主席在中国革命历史上做出的重大贡献。

讲话稿内容详实、情真意切,思想站位高、主题立意远,以情动人、以理服人,字里行间,处处洋溢着老一辈革命家黄克诚对毛主席的无限敬仰和深深爱戴之情。

黄克诚的讲话给与会人员以极大思想上的震动和感情上的触动。

自1959年之后,黄克诚曾被错误地批判和打击长达18年之久,所以很多人便都主观认定黄克诚可能心里会对毛主席有情绪有抱怨有意见,没有想到,早已将党和国家、人民利益置于最高位置的黄克诚,丝毫不计较个人荣辱得失,他的内心深处,只有党和国家、人民,以及敬爱的毛主席。

1981年初,在全军政治工作会议召开期间,黄克诚的秘书按照黄克诚的要求,将去年十一月间在座谈会上的讲话稿交给了总政治部副主任华楠,向他征询可否在《解放军报》上将讲话稿全文发表。

受到黄老的委托,华楠很快将此事向总政领导报告请示,并征询报社有关领导意见。大家纷纷赞成将此文发表。

消息传到黄克诚那里,老人家还不放心,又郑重交待道:“请你们报告小平同志批准再发。”

就这样,讲话稿经邓小平审读后,又批示请胡乔木在文字上再次把关。

后来,胡乔木给这篇讲话稿加了总标题和小标题,并且加写了一段文字:“1936年底西安事变,采取和平解决的方针,形成第二次国共合作的抗日民族统一战线,这是又一件具有历史意义的英明决策。”

修改稿传到黄克诚那里,细心的黄克诚不仅发现了这几处加写的标题与内容,还惊讶地发现,原讲话稿里的“毛主席”称谓,被胡乔木全部改成了“毛泽东同志”,黄克诚不能同意。

他情绪略显激动地深情说道:“修改稿中把称谓‘毛主席’都改成了‘毛泽东同志’,我不习惯,从感情上过不去。还是‘毛主席’好!”

后来,报社接受了黄克诚的意见,将原先“毛主席”的称谓又给改了回来。

1981年4月10日,《解放军报》在头版头条的位置,全文刊发了黄克诚的这篇文章。第二天,新华社转发通稿。

随后,全国各大报刊纷纷予以转载刊发,立即在全社会引发了广泛影响和极大震动。

广大党员干部和社会各界群众争相传阅此文,并纷纷致电致信给中纪委和黄克诚本人。仅各界群众来信的信件,就装满了数麻袋之多。

在这些数量庞大的来电来信中,人们热切表达着自己阅读此文后内心的激动和对毛主席的深深敬仰与怀念。

有一位基层干部,专门打电话到中纪委,由衷地说道:“我们感谢黄老。他的讲话打动了我们的心,起到了稳定人心的作用。——黄老的讲话给我们吃了定心丸,眼睛亮堂了。”

为何黄克诚的一篇文章,在社会上引起了如此巨大的反响,还给广大基层干群指明了前进的方向?

这是因为,在当时的八十年代初,社会上出现了一股“反思潮”,不管是在民间还是在广大党员干部中间,都出现否定毛主席,要摒弃毛泽东思想的错误声音,黄克诚听在耳边,急在心里,所以,他才坚持要将这篇讲话稿向全社会公开发表,以正视听,以明方向。

“毛主席作为我们党和国家的主要缔造者,多次在危机中挽救了革命,这是我们党内任何其他人都不能比拟的。”

“如果有人硬要说,任何别人比毛主席更高明、功劳更大,那就只能是对历史开玩笑!”

这是讲话稿中最振聋发聩的两段话,也是黄克诚自1925年与毛主席相识,直至1976年毛主席逝世,长达半个多世纪,与毛主席共同战斗在革命斗争历程中,得出的颠扑不破的真理。

同为湖南人,黄克诚于1902年出生于湖南永兴县一个贫苦农民家庭。自幼聪明好学的黄克诚,20岁时就考入湖南衡阳省立第三师范学校。

也就在这一年,4月间便来到衡阳宣传革命思想的毛主席,曾先后在湖南学生联合会厅堂和衡阳省立第三师范学校的操场上,发表了关于马克思主义、社会改造等一系列著名演讲。

那日,年轻的黄克诚,第一次在偌大的人头攒动的操场上见到毛主席的时候,他见到了一个身穿长袍的学生模样的男子,在人群最高处慷慨陈词,侃侃而谈,声若洪钟,顿时便感觉到一股要改造旧山河的精神与力量,几如火山喷薄般要从他身体里迸发出来。

毛主席走后,黄克诚开始如饥似渴般阅读《向导》、《新青年》等进步书刊。不久,又组织发起成立了永兴县旅衡学友互助社。

1925年,黄克诚秘密加入了中国共产党。这年12月,又考入中央政治讲习班。在讲习班,他再次见到了一身长袍的毛主席。

此时的毛主席,是讲习班七个领导成员之一。在讲习班,黄克诚系统深入学习毛主席的民主革命理论,更坚定了自己从事革命工作的意志和决心。

在讲习班的课堂上,毛主席通俗易懂又内容丰富、内涵深刻的系列课程,让黄克诚犹如醍醐灌顶,豁然开朗。

毛主席说,要在炮火中制造革命人才,又说,诸位参加讲习班,一定是感受到不自由而来此作革命工作,并与学生们共勉:“望诸位忍苦耐劳,大家联合起来,努力国民革命,努力世界革命!”

在讲习班,黄克诚听讲认真,善于思考,积极发问,同样给毛主席留下了深刻印象。

而真正让黄克诚坚定选择和毛主席一道并肩战斗则是在1928年的湘南起义中。自大革命失败后,中共湘南特委决定在1928年初发动湘南起义,并积极探索农村包围城市的革命之路。

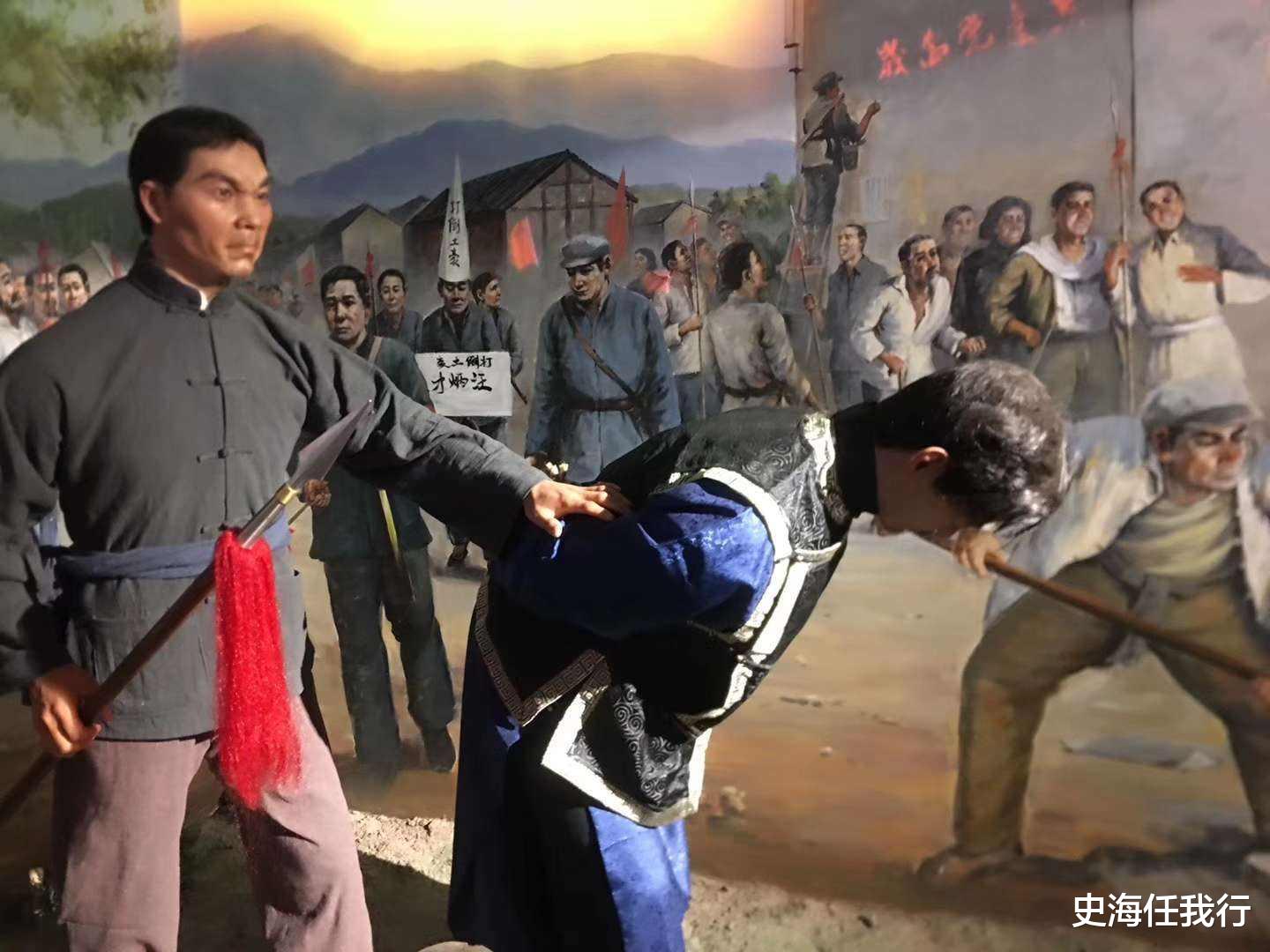

起义过程中,起义队伍喊出了“杀杀杀,杀尽土豪劣绅”等错误口号,并下令将从衡阳至坪石公路两侧15里内所有村庄都烧毁,让敌人来时无房可住,无处隐蔽。

这一做法,毛主席是反对的,黄克诚也认为烧房子的做法不得人心,在这一点上,他非常赞同毛主席的意见,并对毛主席以民为本的思想深深敬服。

1930年8月,红一方面军决定攻占长沙,当时,黄克诚担任红3军团第8军第4师第3团政治委员,负责率部攻打长沙东门。

面对长沙守城之敌兵力已增至10万,红一、红三军团两次进攻均无果的不利形势,毛主席主动提议撤围,又多次耐心做上级思想工作,最终中央军委决定转而攻打吉安,顺利建立赣西南革命根据地。

此一战,毛主席的审时度势,不盲动、不冒进、实事求是的军事指挥策略与智慧,让黄克诚再次深深折服。

1931年,江西红军采用毛主席“诱敌深入”的战争策略,成功粉碎了蒋介石的第一次第二次第三次“反围剿”,毛主席自此之后在红军中的威信大大提高。

可是,由于王明的错误路线影响,毛主席被排挤,终至让红军在第五次反围剿失败之后,被迫走上长征之路。

1936年底,又是毛主席为首的党中央极力促成了第二次国共合作的抗日民族统一战线的形成,让中华民族最终迎来八年抗战的伟大胜利。

抗日战争结束后,斯大林要求共产党交出武装力量,和国民党成立联合政府,又是毛主席坚决反对,坚持“一条枪也不交”的战略方针,在三年艰苦卓绝的解放战争后,建立了中华人民共和国。

这样的功勋与伟绩,在黄克诚看来,无人能比,所以,他才一再强调指出,“如果有人硬要说,任何别人比毛主席更高明、功劳更大,那就只能是对历史开玩笑!”

黄克诚对毛主席无比敬服,毛主席对于同样来自湖南的自己的老乡黄克诚,同样无比赏识。

早在抗日战争时期,时任八路军总政治部组织部长的黄克诚,经过半个月的调查研究发现,部队取消政治委员制度以后,政治工作大为削弱,部队中军阀习气逐渐滋长,为此,黄克诚特意写了一份调查报告给毛主席,建议恢复部队政治委员制度。

毛主席阅后深感有理有据,立即批准,很快恢复了部队政治委员和政治工作机关,有力保证了党对军队的绝对领导。

抗日战争结束后,颇具战略眼光的黄克诚提出要在东北驻军的建议,因为东北定,则天下定,谁先进驻东北,便掌握了战争主动权。

毛主席深表赞同。新四军军长陈毅更是由衷佩服道:“黄师长眼睛虽然近视,但他看事情却是千里眼啊!”

后来,黄克诚率领的新四军第三师,成为了我军进入东北的第一支部队。新中国成立后,毛主席曾三次对黄克诚委以重任。

第一次是在天津解放前夕,黄克诚奉命全面接管天津,基本完成“完整接收,免遭破坏”的战略目的。

第二次是主政湖南。奔赴湖南前,毛主席对黄克诚只说了一句话“你去,我放心”。

主政湖南三年,黄克诚圆满完成了剿匪、土改、镇反等一系列重要工作,让湖南人民安居乐业。

第三次是统管全军后勤工作。在担任中央军委副总参谋长兼总后勤部长期间内,黄克诚克服建国初期的重重困难,勤俭建军,有力保障了抗美援朝和国防建设的后勤供应。为此,毛主席特意批示道:“后勤工作有进步。”

自1959年之后,在特殊历史时期,黄克诚因为坚持己见坚持真理,被撤销职务,被批判,吃了不少苦头。可是,黄克诚没有抱怨,更没有怒气冲天。

有一次,黄克诚在山西期间,家被人给抄了,抢走了很多东西。后来,山西省委询问黄克诚,具体有哪些东西,他们要给那人定罪。

黄克诚听罢,只是淡淡说道:“我都记不清了。”不主张给那人定罪。

很多人不理解,黄克诚却解释道:“在当时那种情况下,谁都难免会犯错误,上面有指示,你能不执行?你执行了就犯执行的错误,不执行又犯了不执行的错误,很难啊!现在,事情已经过去了,没必要再耿耿于怀,我们要向前看,争取在有生之年为党再多做些工作!”

谈及晚年的毛主席,在黄克诚看来,他认为晚年的毛主席雄心壮志仍然非常之大。黄克诚认为我们要用爱护、尊敬的心情,来看待毛主席。

至于自己受到的委屈,他更是毫无芥蒂在心,他说:“我是一个老党员了,个人在党内受点委屈实在算不得什么了不起的事,比起事业,这些微不足道。”

1986年12月28日,84岁的黄克诚在北京逝世。重病期间,当得知自己没有多大治疗希望时,黄克诚坚决拒绝治疗和用药。

他用衰弱却坚定地语气对医护人员交待道:“我已经不能为党工作了。请你们不必为我浪费国家钱财了。一个人不能工作了,无所事事,还活在世上,又有何益呢?”

黄克诚离世后,他的爱人唐棣华为他撰写了一副挽联:

为人复何求,少逢国危,坚信马列,青年从戎,毕生尽瘁,幸得见中华民族光荣屹立。

即死无憾矣,仰不愧天,俯不怍人,国运日兴,人才辈出,惜不随全党同志再尽绵薄。

这是半生追随毛主席的伟大革命者黄克诚光荣一生的真实写照。