1987年2月,四野旧将吴克华病危,这位久经沙场的将军在面临死亡时显得异常平静,每当闭上双眼,他的脑海里全是当年在东北打仗的场景,“誓与阵地共存亡!让敌人从我们的尸体上踏过去!”战士们的呼喊声不断在他的耳边回响。

在生命的最后时刻,吴克华向夫人张铭立下了遗嘱:“每当想到在塔山牺牲的战友们,我的内心都会十分难过,我死后只有一个要求,把我的骨灰撒在塔山,我要和战友们在一起。”除了吴克华之外,还有八位将军也作出了同样的决定。

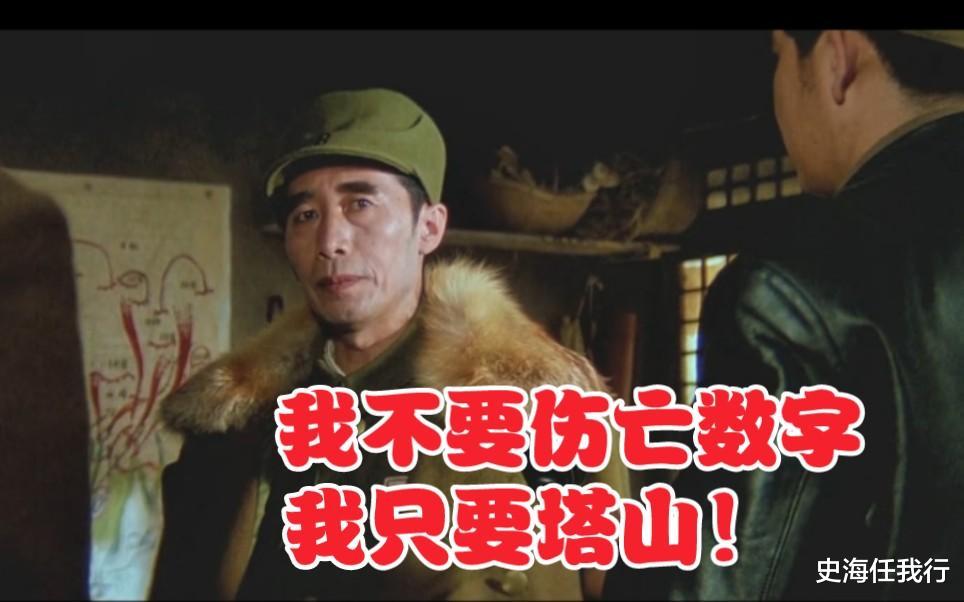

在我军的战史中,塔山阻击战留下了浓墨重彩的一笔,看过《大决战》的朋友一定会记得101的那句话:“给程子华发报!我不要伤亡数字!我只要塔山!”足以见得这场战斗的惨烈,今天我们再来回顾一下这场血战。

众所周知,东北局势的转折点是锦州战役,而塔山阻击战便是锦州战役的重要一环,我们讨论这场血战之前,不妨先了解一下当时的背景。

关于锦州战役,东北方面和西柏坡最初是存在很大的分歧。1948年初,东北民主联军已经控制了东北大部分土地,国军虽说依然据守多座大城市,但这些城市相对孤立,难以有效支援。

虽说是场顺风仗,但这一仗不好打,国军在东北依然有55万兵力,其中不乏新1军、新6军等精锐部队,只有彻底吃掉这55万重兵集团,东北才算彻底解放。

林彪认为,敌人力量依然不容小觑,眼下最保守的打法便是率东野主力北上,攻打长春,之所以这么做是担心华北的傅作义部出关,长春距离山海关较远,因此相对稳妥一点。等拿下长春之后,东野在顺势南下,一步一步的蚕食东北地区的国军。

毛主席则认为,林彪的方案过于保守,按照这种方式,东北解放可能还要推迟一年。毛主席的方案是“关门打狗”,东北的大门正是锦州,只要拿下锦州,55万敌军便犹如瓮中之鳖,东北解放指日可待。

不可否认,先打锦州的确存在巨大风险,锦州城防坚固,如果不能迅速取胜,东野将不得不面对沈阳甚至华北方向的国军增援,除此之外,锦州距离葫芦岛只有60多公里,葫芦岛是东北地区的重要港口,国军在掌控制海权的情况下,可以随时从海上调兵增援锦州。

林彪多次致电西柏坡,阐述了进攻锦州的风险,最后毛主席直接回电:“不宜再议,立即南下!”

要知道,相比于南京的那位微操大师,毛主席极少干涉前线指挥官的决策,但在面对东北问题时,毛主席却罕见的破了例。

关于攻打锦州,风险肯定是有的,但从全局考虑,这个风险是必须要冒的,因为当时在华东地区敌我双方的态势还比较焦灼,“陈粟”所指挥的华野依然处于下风,而华北的傅作义部一直在观望,此时急需东野立即解决东北的国军,并尽快入关,对傅作义部形成牵制作用。

其实林彪所担忧的风险主要来自锦西方向,因为东北方向的援军主要由沈阳的卫立煌部、廖耀湘的第九兵团、长春的郑洞国部组成。

卫立煌自打担任东北“剿总”总司令后,一直处于被架空的状态,面对我军的进攻时也时常消极怠战;廖耀湘部在此之前与东野交战多日,虽号称精锐,但编制并不齐整。

至于长春的郑洞国部就更不足为虑了,1948年初林彪就曾率东野主力围困长春多日,长春守军能够自保就已经是奇迹,更不用说增援锦州了。

所以,锦州战役能够胜利,关键就看东野能不能抵挡的住锦西方向的援军,如果不能拖住敌东进兵团足够长的时间,负责守卫锦州的范汉杰部10万余人将会与东进兵团对锦州城下的东野主力形成合围。

而塔山就是东进兵团的必经之路,塔山其实是一个约有几十户人家的小村庄,东邻锦州湾,西靠白台山,其中山与海之间最狭窄的区域仅为十余公里,其中北宁铁路从塔山村东侧穿过,该铁路线是连接锦州和葫芦岛的重要交通线,其战略意义不言而喻。

锦州炮火响起后,正如林彪预测的那样,蒋介石命令侯镜如率11个师沿葫芦岛、锦西方向驰援锦州,另一面命令廖耀湘兵团突击东野的后勤补给基地——彰武,一旦侯镜如的东进兵团突破塔山防线,整个东北局势将会崩溃,上百万东野部队在失去补给的情况下,很难撤回北满根据地。

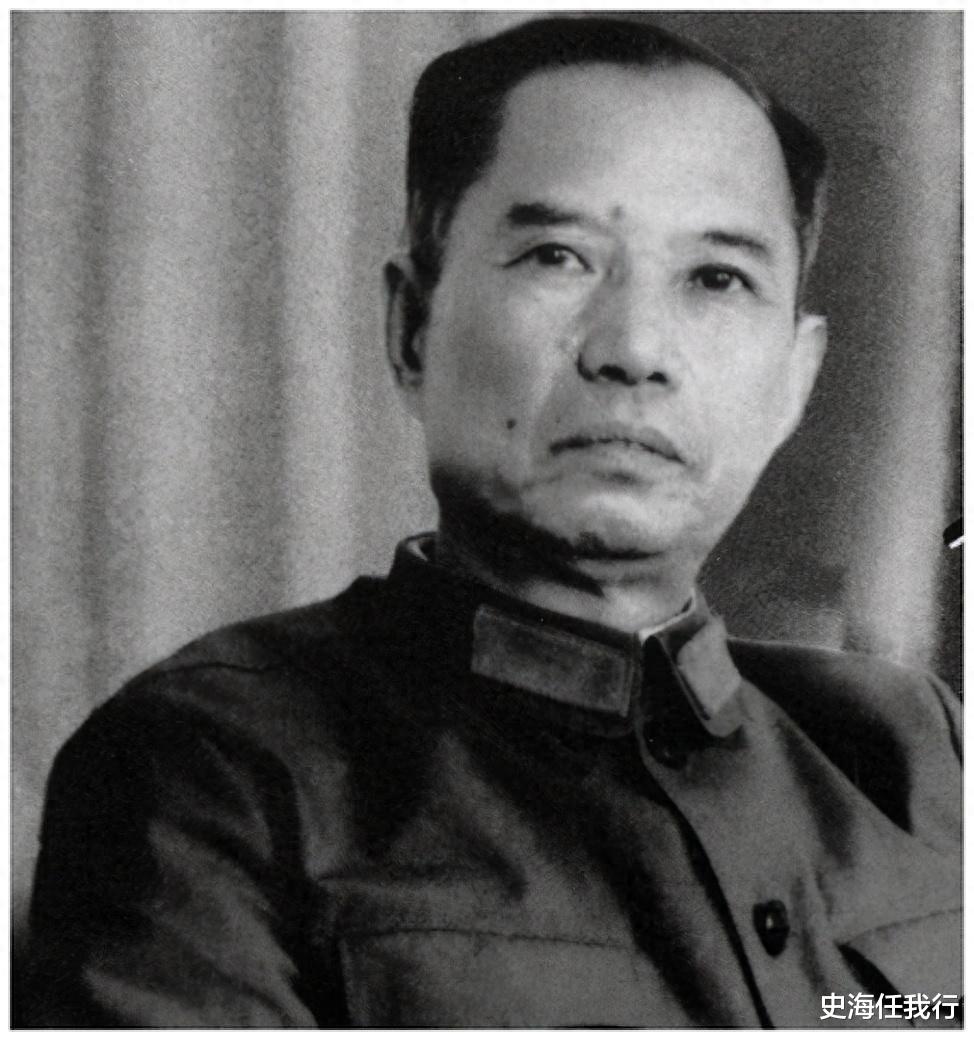

而负责守卫塔山的正是吴克华所率领的4纵(两天之后,因4纵伤亡较大,部分阵地移交给了11纵),战前林彪亲自下令:“人在阵地在。”

我们不可否认塔山阻击战的惨烈,但我们依然要客观的看待这场战斗。部分网文作者将战斗惨烈的原因归结为我军以少打多,其实并非如此,我军在兵力上甚至还处于优势。

侯镜如的东进兵团其实是一支临时组建的兵团,虽说号称有11个师10万多人,但这11个师并非同时抵达塔山前线,比如第39军的两师就是在塔山战斗结束后才赶到。

除此之外,侯镜如还留下两个师守卫葫芦岛,以保护海上交通线,所以真正进攻塔山的只有不到8万人。

至于国军的海空军,其实也没发挥多大作用,海军自从内战爆发以来就消极怠战,以重庆号为例,舰长就以锦州湾水浅为由拒绝抵近进行炮火支援,只是象征性的朝岸边打了几炮。至于空军,因为两军士兵经常交织在一起,为了避免误伤,基本也就算是口头支援。

反观我军,除了4纵和11纵之外,冀热辽军区的独立第4师、独立第6师也参加了战斗,另外我党在东北多大数地区已经进行了土改,当地群众对我军好感度极高,因此为我军提供了运输、补给等方面的支持,不算民兵武装,我军兵力就已经超过了8万人。

战斗之所以惨烈,是因为双方都接到了死命令,一边是“不惜一切代价增援锦州”,一边是“与阵地共存亡”,再加上塔山地势平坦,无险可守,两军唯一的战法就是冲锋与反冲锋。

1948年10月10日凌晨,战斗正式打响,第一天只是试探性攻击,国军进行了简单的炮火准备后便发起了冲锋,结果被4纵战士击退。

第二天的战斗,天空中开始弥漫着血腥的气味,敌军加大了炮火准备的力度,4纵所修筑的防御工事基本被摧毁,只有部分隐蔽工事还能使用,即便如此,4纵依然击退了敌人9次进攻,但自身也损失惨重。

敌军也不是软柿子,甚至出现了团长带头冲锋的情况,由于最先投入战斗的敌54军、62军伤亡巨大,于是罗奇所指挥的独立第95师不得不在14日提前接任塔山村主攻任务。

独95师前身是西北马家军,中原大战后被蒋介石收编,抗日战争中履历战功,一度被称为“赵子龙师”,更是号称“从未在战斗中丢失一挺机枪”,这样一支强悍的部队给我军带来了巨大的压力,双方进行了几十次白刃战,只用了3天的时间,独95师便只剩下了三个营的兵力。

战斗持续了六天六夜,随着15日锦州城被攻克,国军也失去了继续进攻塔山的意义,这场血战总算结束,敌军伤亡6600余人,而4纵也有3100余人伤亡。这场硬碰硬的阻击战最终以我方的胜利而告终。

4纵副司令胡奇才平时从不喝酒,但塔山战役结束的那一天他硬是一口气喝下了一壶烈酒,以至于被送进了战地医院。

晚年时他回忆:“如果没有那壶酒,我真并不知道怎样才能睡着,只要我一闭眼,满脑子都是那些牺牲的战友。”

关于塔山阻击战之所以成功,除了我军英勇作战之外,敌军指挥系统的混乱也是原因之一,短短6天的时间,蒋介石共更换了4位指挥官,并且4任指挥官隶属不同派系,在战场上谁也不服谁,经常是新指挥官刚到就推翻前一任指挥官的全部方案,罗奇就是典型。

原本罗奇是以督战员的身份来到东北,算是蒋介石的钦差大臣,之前阙汉骞指挥54军和62军给4纵造成了巨大损失,罗奇接任指挥权后竟命令部队修整一天,理由是独95师需要熟悉战场环境。

如此高强度的战斗,每一分每一秒都可能影响最终结果,罗奇的这一决定足足给了4纵一天的时间用来加固工事。

罗奇的愚蠢恰好反应了整个国军指挥系统的利己属性,独95师是罗奇的老部队,罗奇必然要利用手中有限的权利帮老部队抢功。只不过他低估的4纵的抵抗意志,独95师后来也为老师长的愚蠢付出了代价。

总预备队在哪?为了确保整个战役的胜利,其实林彪是设置了总预备队的,这也是应中央军委的要求。由于战场形势尚不明朗,预留一个纵队待命,以备不时之需,而作为总预备队的正是四野最能打的1纵。

1纵原本是计划驻扎在锦县石山地区,如果锦州攻城部队受挫,1纵便加入攻城作战。10月8日,可能是林彪预感到塔山的阻击压力过大,当晚致电1纵司令员李天佑:“1纵两个师急行军至高桥地区。”这两个师向东可以支援攻锦,向西可以协防塔山。

10月14日,罗奇的独95师在海空军的掩护下投入了战斗,“赵子龙师”的确也拿出了抗日铁军应有的勇气,临时组成的军官敢死队多次突破我军防线,战事十分胶着。

除此之外,王伯勋的第39军也在葫芦岛登陆,以及北平的一个战车营也抵达了战场。这一天应该算是塔山最危险的一天,四野参谋长刘亚楼曾向林彪建议,命令总预备队增援塔山,以确保阵地不失,但被林彪拒绝。

原因主要有两点,第一,程子华麾下的第2兵团有足够的兵力支援塔山,后来加入战斗的11纵以及两个独立师已经足以确保塔山阵地在我军手中。

第二,不能本末倒置,塔山阻击战其实是在为攻锦服务,东野当下的首要任务是拿下锦州,只有以最快的速度攻克锦州,才是对塔山最好的支援。由此可见,林彪当时思路还是十分清晰的。

其实东野主力部队发起对锦州攻势的时间也是14日,当时锦州的守军兵力仍有十余万,东野究竟需要多长时间拿下锦州,林彪心里也没底,所以总预备队不能贸然去支援塔山,应该确保攻城作战顺利进行。

只不过韩先楚等人的表现实在是强硬,东野只用了31个小时就攻克了锦州,塔山的战斗也随之结束,这也就没总预备队什么事了。

虽说1纵在这场战斗中一直处于待命状态,但李天佑也没闲着,他调集了整个纵队所有的车辆昼夜不停的向塔山阵地运送弹药和物资,也算是间接参与了塔山阻击战。

结语锦州战役可谓是“富贵险中求”,范汉杰被俘后曾说:“攻打锦州非雄才大略之人不可为,锦州就像是一个扁担,一头挑着东北,一头挑着华北,如今扁担断了,东北和华北也就完了。”

塔山阻击战作为锦州战役中最重要的一环,沉重的打击了敌军的士气,彰显了我军的顽强斗志,为我军之后的攻坚战积累了丰富的经验。

为了纪念那场惨烈的战斗,中央1963年在此处建立了烈士纪念塔,后来又扩建了陈列馆和烈士陵园。自从建园至今,该园已经累计接待游客100多万人,陵园内的每一面飘扬的红旗都书写着年辈们的英勇。