提起李德的大名,在中国可以说广为人知。作为一个德国人,他在1933年来到中国,又在1939年离开,一共在中国生活了七年,并在中国历史上留下了不可抹去的印记。

许多人记得他,主要是因为他在军事路线上犯了错误,导致了红军第五次“反围剿的”失败,被迫踏上长征路。

但鲜为人知的是,李德在中国还曾经历过两段婚姻,并有一个儿子。只不过,这两段婚姻最后都惨淡收场,成了他晚年挥之不去的黯然回忆。

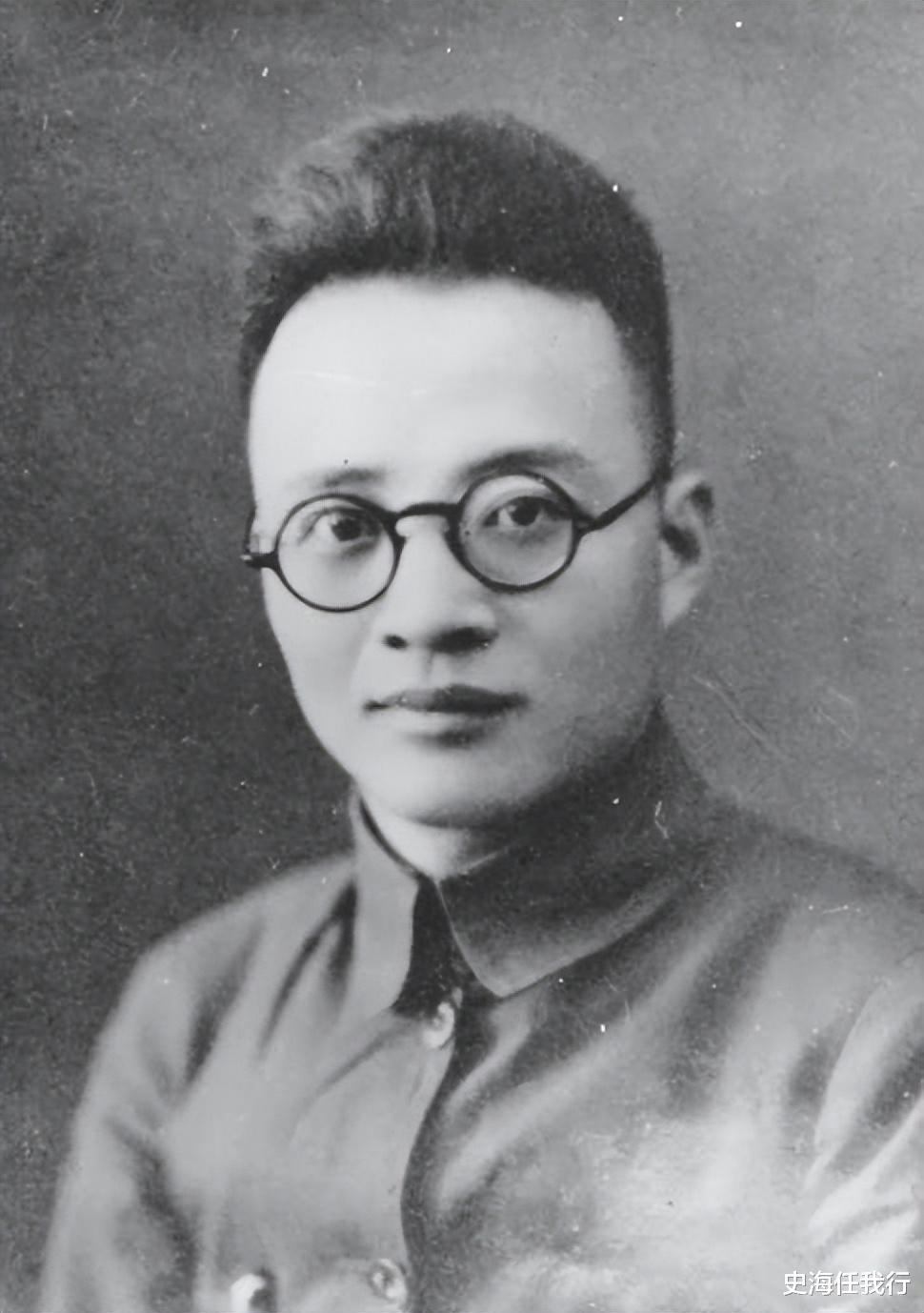

李德的本名叫奥托·布劳恩,1900年出生于德国慕尼黑,他在青年时代曾参加过第一次世界大战。

在战场上,他被俄国人俘获,送进了战俘营。但让人惊奇的是,李德不仅没有死,还在十月革命后加入了苏联红军,成为一名骑兵团长。

1932年春,布劳恩从伏龙芝军事学院毕业后,受共产国际委派来到中国担任军事顾问,执行“反日本帝国主义、反蒋介石的双重斗争”任务。来到中国后,布劳恩给自己取了一个中国名字——“李德”,意思是姓李的德国人。

届时,中央总负责人是博古,这个25岁的苏联留学生,虽然精通马列主义,更是写得一手好文章,但其对军事问题却一窍不通,片面相信苏联的革命经验,所以他对李德这个“洋顾问”奉若神明,言听计从。

虽然李德名义上是军事顾问,但实际上掌握着中央大权。多年以后,他在回忆里这样写道:“我的职务只是一名顾问,但随着时间的推移,我变得好像拥有最高权力了。”

因此他也被很多人私下里称作“太上皇”。毛主席也不止一次的说过:“中国人的事,为什么要让一个德国人来做主呢?”

为了照顾李德,组织给予了他非常优越的生活条件,专门给他修建了一座独立面积约100平方米的房子,距离中央办事处只需步行5分钟。

又因为李德是德国人,喜欢吃面包,但面粉在瑞金可是个稀罕物。为了给他做烤面包,战士们往往要跑到外地去买面粉。

要说组织对李德已经极尽关怀,作为共产主义战士,他理应心怀感恩,更加卖力地为中国革命事业做贡献才是。

然而并没有,李德其实是一个道德极其败坏的人,完全无法与切格瓦拉等革命先驱相提并论。关于这一点,从他的婚姻上就能看出。

李德这个“洋顾问”大权在握,高高在上,个人生活也被纳入了“革命需要”。

著名将领陈士渠就曾回忆:“李德刚刚来到部队,提出了一个在我们看来很好笑的条件,就是希望组织给他找个中国伴侣。”

然而作为外国人的他,身材样貌差异巨大、语言不通、生活习惯天差地别,都使得中国女子对其望而生畏,谈之色变,更别说和其谈恋爱结婚了。

有一次,李德在苏区根据地看到一个非常漂亮的红军女战士,便直接向其表达爱意。没想到对方是有夫之妇,匆匆赶过来的丈夫对李德毫不客气,甚至大打出手。

让人惊诧的是,博古在知道这件事后,不但没有劝阻,反而认为李德不远万里来为中国革命工作,应该找个伴侣,照顾他的生活。

但在这件事上,很多人都表示“我才不肯把女儿嫁给洋人,就是嫁不出去,也不嫁洋人!”

最终只得博古亲自出面,找来一个广东籍贯的女战士,一番好说歹说,终于做通了她的思想工作。

于是在不久后,这位名叫萧月华的广东姑娘就和金发碧眼的洋顾问结婚了,成了李德的第一任妻子。

像这样生拉硬凑的婚姻,自然不能长久。李德这个人有很多缺点,其中最让萧月华无法忍受的便是大男子主义,以及对女性的不尊重。

李德曾几次要求萧月华辞去工作,专心照顾自己,但都被拒绝了。还有一次,萧月华来到李德住处,只是因为吃了一盒饼干,李德就大发雷霆。

由于李德用德语吵架,萧月华根本听不懂他在说什么,更不知道自己哪里做错了。

之后,由于李德在根据地胡乱指挥,导致红军第五次反“围剿”的失败。之后,他仍然坚持己见,继续“纸上谈兵”,结果打出了惨淡的湘江之战。

但也是从这个时候开始,大家终于认识到,所谓的洋顾问,其实是“中看不中用”。

工作上的失利,让李德的脾气愈发暴躁,妻子萧月华就成了他的出气筒,时不时就对其拳打脚踢,导致她身上常常青一块紫一块。

萧月华实在无法忍受,就闯进了周恩来的办公室,声泪俱下地控诉:“周副主席,请你无论如何要救救我,我要跟他离婚....”萧月华哭得伤心欲绝,哪有半点昔日英姿飒爽的红军女战士的风采。

毛主席听说此事后,也为萧月华鸣不平,呵斥李德:“打老婆算什么本事?有本事去打湘军、桂军、中央军......”

可在李德看来,萧月华既然嫁给了自己,别人就不能干涉和插手自己的家事。

然而毛主席却义正言辞的反驳了李德的观点,他说:“萧月华同志首先是一名中国人,红军战士。捆绑不能成夫妻,为什么我们党的中央机关要包办这种事情呢?”

毛主席继续说道:“今天,我管个闲事,行使一下我这个中华苏维埃主席的权力,月华同志,跟我离开这里。”然而,即便如此,萧月华终究没能和李德离婚。

1935年1月15至17日,中央红军召开政治局扩大会议,对博古、李德的错误进行了严肃批判。至此,也终结了这个“洋顾问”“太上皇”的军事指挥权。

这便是党历史上生死存亡的转折点—遵义会议,它确立了毛主席的军事指挥地位,红军也从被动走向主动,迎来了新的生机。

在长征路上,李德倒是变了性子,对怀孕的萧月华体贴入微。红军到达陕北后,萧月华给李德生下了一个儿子,取名为“宁宁”。

即便如此,萧月华还是提出了离婚的要求,李德想抖威风,没想到萧月华一反昔日的温顺,义正言辞地说道:“你想干什么?这是延安,不是瑞金。”

于是在1937年,萧月华与李德离婚,儿子交由女方抚养,之后二人老死不相往来。逃离了这段不堪回首的婚姻生活后,萧月华专心革命工作,在抗日战争中做出巨大贡献。

新中国成立后,她历任湖南省交通厅办公室主任、政协委员等职,1960年还被授予了大校军衔。1981年,以副军级待遇离休。

李德与萧月华的婚姻是在特殊情况下有人强行撮合的,不能说二人没有一丝感情,但于萧月华而言,这段婚姻生活无疑是苦多于乐,不愿再被提及的。

因此,她与李德的孩子也少有记载,近乎销声匿迹。

两情相悦,世事难料第一段婚姻,是因李德特殊的身份和权力而成的,随着他“军事顾问”身份的倒塌,这段包办婚姻也走向了终点。之后,心灰意冷的李德想着离开中国,但却遇到了他在中国的第二任妻子。

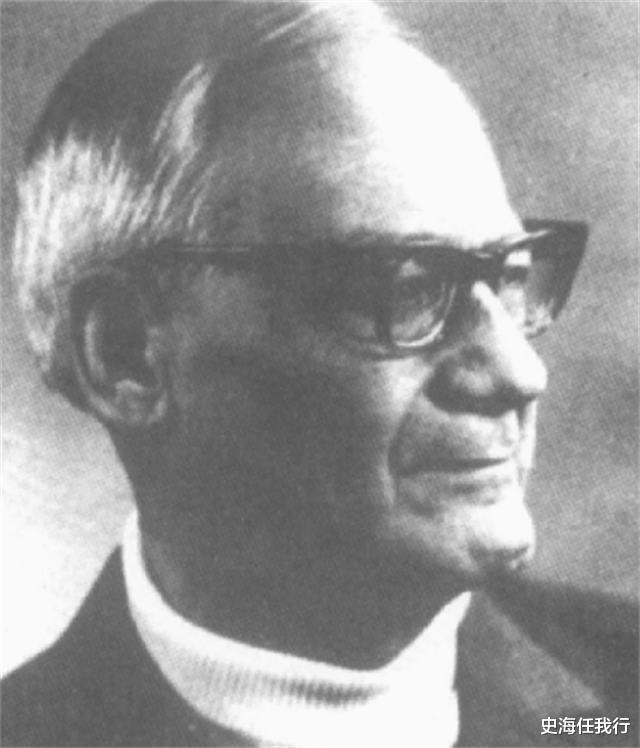

延安时期,美国进步作家埃德加·斯诺曾主动前来访问。

同为外国人,李德对斯诺感到十分亲切,于是吐露心声说:“西方的作战方法在中国不一定总是行得通的,必须由中国人的心理和传统,由中国军事经验的特点来决定,在一定情况下,采取什么主要战术。中国同志比我们更了解在他们本国打革命战争的正确战术。”

这段话说明,李德已经认识到了自己的错误,开始进行了自我反思。

但失去了领导地位,李德自然也失去了以往的“特权”,在延安时期,由“独立房子”变成城外无人居住的农舍,他也逐渐淡出领导层,不再参与政治局和军事委员会召开的会议。在当时的中央领导层,已然没有了李德的立足之地。

1936年,延安与莫斯科的无线电恢复后,李德便多次提到请求回苏联。政治上的失意,再加上根据地生活的困苦,李德自然心生退意。

但此时的苏联正在进行大清洗运动,这个时候可不是回莫斯科的好时机,李德只得暂时作罢。

此后,李德主要从事抗日军政大学的军事教学工作,毕竟他有着正规的军校学习经历,先后还发表了好几篇关于对付现代武器策略的文章,总还能为革命发光发热。

但巨大的地位落差,让李德的心情无比郁闷,工作起来也十分乏味。正是在这个时候,李德遇到了自己在中国的第二任妻子——李丽莲。

李丽莲本是上海著名演员,她十六岁的时候便在中国第一部严肃歌剧《王昭君》中饰演主角王昭君。

全面抗战爆发后,为了更好的进行抗日宣传,李丽莲来到了革命圣地延安,进入鲁艺学院进修。

李丽莲外表清秀,又精通英语和富有文艺细胞,李德对其可谓一见钟情,迅速展开猛烈的追求。

李丽莲也被这个富有故事和风趣的外国人所打动,再加上李德大小还是一个干部,在延安有一定地位,两人迅速坠入爱河。

结婚后,李丽莲所结识的艺术家、文人常常来李德家做客,以往冷清的窑洞逐渐热闹起来。

李德与李丽莲的婚后生活也非常融洽,二人常常一起跳舞散步。得此佳人,让李德一扫失败的阴霾,他甚至打算一辈子都留在中国,不再回苏联了。

然而世事无常,这段美满的婚姻也不过维持了一年。原来,苏联与共产国际了解到李德早已失去军事顾问的作用,就想召回他。

李德对此毫无思想准备,他本想带着妻子李丽莲一同离开,但事发突然,李丽莲来不及办理护照签证,只得含泪目送李德离开。

之后,李德乘飞机从兰州出发经新疆回到了莫斯科,他长达七年的中国之行就此画上句号,此后再也没回来。

1949年,李德返回了故乡德国定居,在此期间他将自己在中国的那段不平凡的人生经历写成了《中国纪事》,这本书在1973年发表。但成书一年后,他本人就在德国去世了。

李德一去不返再无音讯,他和李丽莲爱情无疾而终,后者余生继续从事文艺事业。1939年,她出演了话剧《日出》,在延安轰动一时。

1946年,李丽莲又遇到了著名剧作家欧阳山尊,两人情投意合,最终步入婚姻殿堂。

新中国成立后,李丽莲担任全国妇联对外联络副部长,致力于妇女工作,直至1965年病逝于北京。

结语李德的两段婚姻,都无疾而终。无论是“捆绑婚姻”的萧月华,还是“自由恋爱”的李丽莲,无疑都是其中的受伤者。

与“洋顾问”的过往,给两个年轻女性留下了不堪回首的过往,这是时代造就的婚姻悲剧。

但二人都没有消沉下去,而是展现出女性的独立精神,继续在革命事业中发光发热,在厚厚的历史中留下了女性奋斗的精彩一笔。