2024年,在旁人的搀扶下,93岁的常沙娜一步挪着一步,走进常书鸿美术馆。

嘴里念叨着“爸爸,我来看你了,爸爸,我亲爱的爸爸,我老惦着你”,一声又一声“爸爸”,喊出眼中泪。

而她的爸爸,眼前的雕像目光始终紧盯着前方,那是他守护了一生的敦煌画作,他要继续守护,在这里守护它们三生三世。

常沙娜一声声“爸爸”,没有叫醒常书鸿,但回溯到89年前,1935年一天塞纳河畔的午后,旧书摊老板一声“你是中国人吧”,叫住了他。

他在书摊面前流连,一眼就看中了那本《敦煌石窟图录》。

画册里北魏到大唐时代的敦煌艺术图画,磅礴的气势,恢宏的笔触,细腻的人物一下子把他吸引进去了。

他连翻了4个小时,心情久久不能平静。

是激动,更多的是怅然,身为炎黄子孙,他竟然不知道敦煌在何方。

塞纳河畔的风也带不走他的惆怅,也是很突然的念头,常书鸿站在塞纳河畔边,决定要回国,他要去敦煌。

得知丈夫要回国,妻子陈芝秀认为他昏了头脑:

“你得好好想一想,你在巴黎已非常被看好,连巴黎近代美术馆也收藏了你的油画,你还是巴黎美术协会的会员。

这份殊荣,是众多海外学子难以比肩的。可一旦回到那块血腥杀戮的土地,国运衰微,岂有艺术的昌明?”

是啊,31岁的他,当时已经是油画大师劳朗斯的得意门徒,连续四年包揽了法国学院派最权威的画廊巴黎“春季沙龙”的金、银奖。

哪怕不考虑当下已有的成就,常书鸿就没有想过他来时的路吗?

考取留学资格的钱,是他在西湖边给人画遗像画,画了四五年攒来的。

但仅仅也是凑够了考试的钱而已,买不起去法国的船票,他托同学的父亲帮忙,把他塞进法国的大邮轮里打杂。

他这种人当时被称为“舱底的黄鱼”,也就是广东话的“屈蛇”,是不能上舱面的。

每天从早到晚,他就在厨房洗碗碟、洗菜、扫地,在震耳欲聋的轰鸣声和高温酷热之中,一点点靠近他的艺术天堂。

到了法国,他以半工半读的办法,考进了法国里昂美术学校。

白天他就在学校学习,中午吃块面包,再拿块巧克力垫肚子,吃完跑到隔壁的美术馆观摩学习。

晚上又要去补习法语,剩余的时间,不是打工就是在打工的路上。

就这样在法国苦熬了6年,才熬出头,可在第8年,就因为一本画册,他要舍弃这一切,孑然一身回去。

回去那个充满变数的国土,去找那个也许就不存在的敦煌。

面对妻子咄咄逼人的质问,常书鸿很平静:

“我很清醒。如果真的是大脑发热,那也是被古老的敦煌艺术感染的。功名利禄不过过眼烟云,真正的艺术家并不看重这些。”

所以,他回去了,几番周折到达了荒无人烟的敦煌莫高窟,他们途径之处,皆一片寂寥。

四百九十多个洞窟,在陆续坍塌,耳边不时传来窟石掉落的声音。

由于过去常有人进去洞窟里烧饭、取暖,四万五千多平方米的壁画,被严重熏烧毁坏。

张大千和儿子张心智,站在黄沙漫天中,前来迎接他们。

常书鸿的女儿常沙娜回忆:

“刚到的那天,吃饭的筷子是河滩上折的红柳枝制成的,一碗醋,一碗颗粒很大的盐,还有一碗厚面片。

那里的水碱很大,每顿饭都要喝醋来中和。”

比吃饭还困难的,是临摹壁画。

当时上海已被占领,绘画颜料很难买到,常书鸿只能用染布的染料,或是去山沟沟寻找红土褐石、黄土等来代替。

洞窟光线很暗,常书鸿临摹壁画时,需要先用镜子将外面的阳光反射到洞窟里的白布。

窟内搭不了梯子,要是临摹洞窟穹顶壁画,常书鸿要扯紧吊绳,身子悬在半空中,头和身子弯成直角,借着白布反射进来的微光作画。

一同工作的学生董希文,他的第一个儿子董沙贝就在敦煌出生。

当时正值风沙之夜,所里只有两条毛驴,只能用树枝架在毛驴背上做成担架。

妻子张林英在戈壁风沙里颠簸了一夜,才忍到了城里的医院。

工资是形同虚设的,他们一年至少有七八个月拿不到工资,常书鸿只能不停榨干自己的积蓄,给学生们发工资,修补洞窟。

积蓄用光了,就熬夜作画卖画,用自己的画去求富有的游客捐助,用以建造洞窟门窗。

侄女常婷婷回忆:

“四百多个洞窟,装门的费用比修围墙还多。这些有钱的游客捐了钱之后,要求刻上施主的名字,有些甚至要求刻上祖宗三代的名字。

二叔这样做,实际上就是为莫高窟化缘,募捐窟门,真是一片苦心啊!”

这时候的常书鸿还不知道,将来他还要为这些门窗再折腰一次。

妻子实在吃不了这种苦,抛下常书鸿和两个孩子,同人私奔了。

常书鸿得知此事,骑上一匹马,狂追了200多公里,想把妻子追回来,可他又怎么能跑得过决意要离开的人?

最后常书鸿体力不支,昏倒在了戈壁滩上,好在被当地工程师和工人发现,抢救了三天后,才醒了过来。

1966年,戈壁的风沙越来越大了,常书鸿和现任夫人李承仙被刮倒在古汉桥,要他们跪在那些施主名字前面。

风沙一边鞭打他们一边厉声质问:“为什么做这些罪恶的事?”

他们不认罪,风沙便打掉了常书鸿的所有牙齿,打断他的腰骨,62岁的他趴在地上喂猪,夫人李承仙也在寒冬腊月被推进冰河。

他们夭折的女儿常沙妮棺木也被挖出来鞭尸,死神只打了这个小女孩一次,而她已死去的躯体在这股风沙里挨了足足三次。

可是,风沙又怎舍得真正让他们死?

学生舒春光说:

“常书鸿先生虽然深临囹圄,但是,社会上有许多人一直关注着他。

当时常书鸿作为牛鬼蛇神,批斗他的人,为了他作反面教材,不能让他死,派人陪同他到兰州医院,在打断的腰上安钢板。”

风沙也波及到了远在西安美院附中的儿子常嘉煌,因为他父亲“不干净”,同学们咒骂他,名字里带着敦煌的煌,意欲何为?

常嘉煌受不了了,他跟父亲说想要改名,常书鸿却沉重地告诉他:“你改名字,改不了你的命运”。

不是挨打的命运,是身为常家的人、作为常书鸿的儿子,他往后的人生将要服务于敦煌,这个命运,他改变不了。

1972年,学生去看望常书鸿,问他有什么需要,68岁的常书鸿说:“希望能换一身干净的衣服”。

而这时候他刚从喂猪屋搬出来,他刚搬走,当天夜里下大雨,土屋就塌了。

但以上发生的这些事,他真真切切经历过的事,在他的自传里寥寥两行字就带过了,自传里讲的最多的,永远离不开两个字:敦煌。

别人要是刻意问起,也会被他强行打断。

常书鸿曾给自己焊了个洗澡的铁盆,这个后来自然也成为他的罪状之一。

有个英国人听说这件事,一直追问常书鸿“那你洗澡怎么办”,常书鸿愤慨地说:“我不洗澡!”

有传言说,作家徐迟写的《祁连山下》主人公原型是常书鸿。

有一次,常书鸿出差,火车上坐在他对面的人听说他是敦煌文物研究所的,就一个劲打听徐迟写的人到底是不是常书鸿。

常书鸿悠悠一句:“那都是作家胡编的,那有这回事,常书鸿已经死了”。

老人闻言端详了他一会,拿起茶缸打了一杯水,泡上茶叶,递给常书鸿:“老同志,你可要挺住啊!”

他挺住了。

1979年,常书鸿恢复了敦煌研究所所长一职。

喜讯的同时,伴着噩耗……

常沙娜没有告诉父亲,这么多年她一直偷偷给母亲陈芝秀寄钱。

陈芝秀离开常书鸿后,当初和她一起私奔的男人入了狱,最后病死在狱中。

(常书鸿和陈芝秀,以及常沙娜姐弟)

她改嫁给一个工人,常年靠帮人洗衣服、料理家务补贴家用。

当初和常书鸿在一起,常书鸿教她学雕塑,而离开常书鸿后,她再也没有拿起刻刀,刻刀磨出的茧子也消得差不多了。

常嘉陵记得,最后一次见到母亲,伯母指着那个弯曲佝偻的身影,急喊那是你妈妈,推着他赶紧追上去。

可他只是愣愣站在原地,看着那一抹脆弱的身影在大雨中渐渐模糊,然后消失。

常沙娜重新与母亲见面时,陈芝秀只是连说抱歉,常沙娜忘了母亲说了多少句,只记得除了抱歉,她们再也没说其他的。

1979年,在父亲恢复任职没多久,常沙娜收到干妈的信,说母亲因心脏病刚去世。

她告诉了父亲,常书鸿若无其事“哦”了一声,就继续忙自己的事了。

过了几个小时,常沙娜听到书房一声哀嚎,慌忙跑来,对上了父亲红了的眼睛。

常书鸿失控地抓着女儿,连问好几声,“她死了?她死了,她死了…… ”

问到最后,又像在问自己。

恢复任职后,常书鸿依旧全身心投入敦煌的事宜中,甚至比之前还要拼命。

1988年,常书鸿被调离了敦煌,回到了杭州,人老了都希望落叶归根,魂归故里。

可家乡再好,常书鸿仍旧魂系敦煌。

三四十年代,当盛其力病重卧床时,他叮嘱常书鸿:“万一病死,千万不要把我埋葬在可怕的沙堆里!”

50年后,90岁的常书鸿逃离了那片风沙,又主动回去了。

1994年,90岁的常书鸿全身浮肿、呼吸困难、低烧不退,仍抓着女儿的手,一遍又一遍提醒她:

“我已老而不死,但以后死也要死到敦煌!不小心死了,骨灰还是要回去敦煌!”

从1936年到1986年,他守护了敦煌50年,若有来生,他还要守护敦煌,守它不败,护它辉煌。

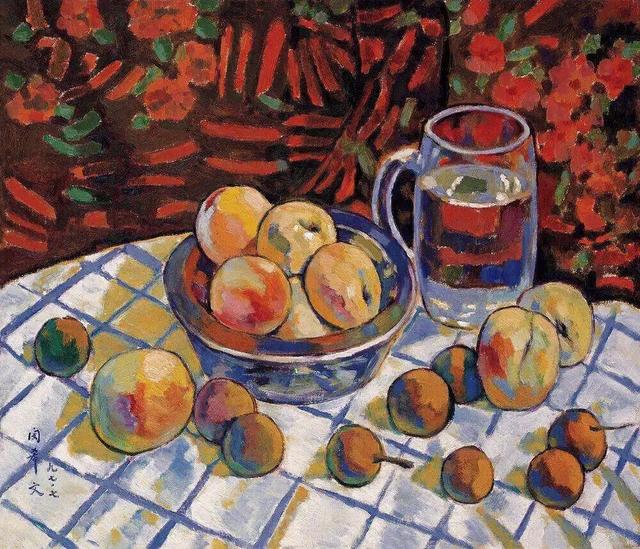

下面是常书鸿作品欣赏: