2014年9月21日,张桂铭吃完晚饭,下楼到画室里画画。

由于他一直有饭后作画的习惯,家人们也没有在意,夜深了就各自回房睡觉了。

第二天凌晨,夫人突然被惊醒,一摸枕边没有任何温度,才发现张桂铭昨晚没有回来睡觉。

她感觉不太对劲,连拖鞋都来不及穿,马上跑下楼查看,刚进画室,她全身血液倒流,差点当场晕厥。

只见张桂铭倒在画桌上,手里捏着的画笔墨水都凝固了,桌上的画还没画完,他走了……

收到张桂铭的噩耗,圈内好友、画家无一不错愕,难以置信。

不单是因为他去世的前几天,好几个朋友都刚见过他,没有一个人在他脸上看到将死之人的颓败,一个热爱艺术的灵魂仍在叫嚣着要创新、要变法。

还因为张桂铭从来就不是轻易放弃的人,倒下了他还会再站起来,不可能任死神带其离开。

如果他轻易言弃,那他早在小时候父亲早逝、家庭贫困时就倒下了。

他后来考入浙江美术学院,学习的费用还是外婆几块钱几块钱的给,同学吴山明说,“桂铭的衣服都很少换”。

他毕业创作画的是写意画,需要买纸墨等大量的工具,他拿不出钱,也不敢朝年迈的外婆伸手要,只能写封信求助朋友周民强,借了5块钱。

字字句句情真意切,写了又改,删删减减最后才寄了出去,只为了借5块钱,这让60年后的我不免觉得太割裂了。

5块钱,又让我想起了另一个大师,白描祭酒的陈子奋,落魄的时候连早饭都吃不起,托学生施宝霖买画具,坚持要还给他钱。

施宝霖看到老师破旧的房子,蚊帐的蜘蛛网结得厚厚的灰尘怎么压都压不断,谎称这些东西不贵,是别人刚好淘汰掉的。

其实给老师买这些东西花费的5块,也是施宝霖跟朋友借的……

我越发敬佩那个年代的画家,在温饱线上挣扎的人,是无法看见头上的太阳的。

但他们却自己满溢、自己降露,自己为自己焦枯的荒野降雨。

贫穷掉进了他们的命运里,又落到了桌上的那一小池墨里,最后在宣纸上开出新的生命。

(张桂铭(右二)和同学们)

张桂铭非常用功,吴山明记得,有次大家一起下乡写生,与农民同吃同住同劳动,农民要施肥、抽水,浙江美院的学生们也要。

一天张桂铭在田畈速写,画着画着,没看路一个劲往后退,结果退到池塘里去了,他全身都湿透了。

当时同学们又笑他又佩服他,“桂铭画画画昏了,掉进池塘里去了。”

认识张桂铭的人都说,刚认识他时,没觉得他绘画有多大的天赋,但隔段时间再去看他的画,你会很难想象,这是他画的。

张桂铭随时都在改变,好友谢春彦回忆,八十年代再次见面之前,他看过张桂铭的一幅《春燕展翅》。

画面里一女电工站在电杆之端作业,造型精细拘谨。

八十年代再次见面,惊讶地发现,张桂铭从此前规规矩矩的画法,突然跳到了减笔写意人物。

为何会惊讶,我想大概是因为张桂铭出身浙江美院。

浙江美院是浙派新人物画的重要据点,喜以素描色彩为切合点加上中国画笔墨来表现人物,当时很多出身于此的画家一时很难跳出这种画风。

而张桂铭1964年毕业,之后经历了漫长的风暴,天才刚亮,他的画作就立马给人耳目一新的感受。

他这一时期的《齐白石》在北京获奖,大得叶浅予的嘉许,华君武还委托谢春彦帮忙向张桂铭讨幅画,还自画了一张《虎下兔上图》答谢。

程十发还说过,张桂铭的作品有齐白石、八大山人的味道。

1985年,张桂铭又掏出一批全新画风的作品,所有人都大吃一惊:“这些画怎么会是张桂铭画的?是否太冒险了?”

但谁能想到,在绘画创作上如此大胆、反叛的人,日常生活却沉默寡言、十分内向。

开会很少发言,但如若开口说话了,必定是因为艺术,他的口似乎只为艺术而开。

黄阿忠回忆,有一次他参加画家石禅在北大演讲厅的画展,张桂铭也在受邀行列中。

研讨会上,那些年轻的美术评论家侃侃而谈,指出这个问题,抨击那个建议,理论一个比一个说得好听。

黄阿忠忍不住插话:“我希望你们把画拿出来看看,也让大家评论一下。”

全程始终沉默的张桂铭,突然开口了,他操着很重的绍兴普通话说:“评论要点必须到位,不能空对空,不然便是空洞的理论。”

刚刚还闹哄哄的场子,瞬间鸦雀无声。

在对待有关于艺术的问题上,张桂铭的态度永远是严肃认真,他担心自己稍微散漫一些,会让艺术变得更市场化、娱乐化。

上世纪末,中国书画圈掀起一股热潮,拍卖会上常有天价作品出现,其中真真假假难以分辨。

很多知名度不算高或艺术一般的画作,一夜之间拍出高价,这让不少画家对之趋之若鹜。

北京某著名机构也联系上了张桂铭,提出想收藏他的作品,向他承诺每年会拿几幅去拍卖,每张至少能让他抽个几百万。

张桂铭先生淡淡一笑:“价格炒得那么高,以后怎么办?是按照拍卖价还是照实价?”

他最后拒绝了这么大的诱惑,他说:

“我希望收藏家更多关注我作品本身的艺术价值,而不希望当作支票锁在保险箱里。

艺术品收藏,首先是因为它是艺术,这是根本。艺术作品的高低,也会体现在它的经济价值上,可能一时不一致,但最终会统一,或者说相对接近。”

那人没听懂,只觉得有钱不赚真傻子……

对艺术本身,张桂铭满怀敬畏之心,而对艺术之外的人和事,张桂铭的姿态始终谦卑。

何一民回忆:

“我每次去桂铭先生寓所拜访,他总是十分诚恳低调,不管是谁,离开时他都要自己送到电梯口,打了招呼,等关上电梯门后才离开。”

中国国家画院为桂铭先生设立个人工作室,来上海取展览作品,负责人说:

“我们去其他地方要见一些知名的画家很难,他们职务多,应酬忙,有时候约几次都难得见面。

而来张老师这儿,似乎很闲,每次基本上随到随见。”

1990年元旦,蔡旺林先生在府山办画展,张桂铭也被邀请了。

那天,陈德洪主动上前请教,给张桂铭看了自己十张大小不一的写生稿。

张桂铭很惊喜,看到最后问道,“你画得很好,我们能否交个朋友?”

当时,张桂铭已是上海中国画院副院长,他还亲切地唤陈德洪“德洪兄”。

张桂铭除了画画之外,平时很喜欢听戏,尤其是绍兴戏。

小时候他住在酒务桥边,桥边有个戏台,他就经常和外婆一起去看戏。

陈德洪和他认识久了,也渐渐被他影响,迷上了看戏,两人平日里看了哪一出好戏,都会迫不及待打电话同对方分享。

每次电话机一响,陈德洪就会心一笑,他知道这通电话十有八九是张老师的,他会以最快的速度冲到电话机旁边,面带笑容拿起电话。

后来,他再冲到电话旁,接起电话,听到的再也不是那个熟悉的声音,他才后知后觉,张老师已经去世了。

2014年9月20日,徐汇艺术馆的卢辅圣师生展,谢春彦和张桂铭都出席讲话。

只是现场很嘈杂,谢春彦有点听不太清张桂铭讲了什么,他就先出去抽了个烟。

待张桂铭讲完出来,他喊了张桂铭一声,“待会一道走”,张桂铭却摆摆手说,“我还有事,先走了,下次见”。

他含着笑回过身,慢慢消失在蒙蒙秋雨中……

那里每到秋天还是会下雨,但谢春彦点了一根又一根的烟,都没能再见到张桂铭。

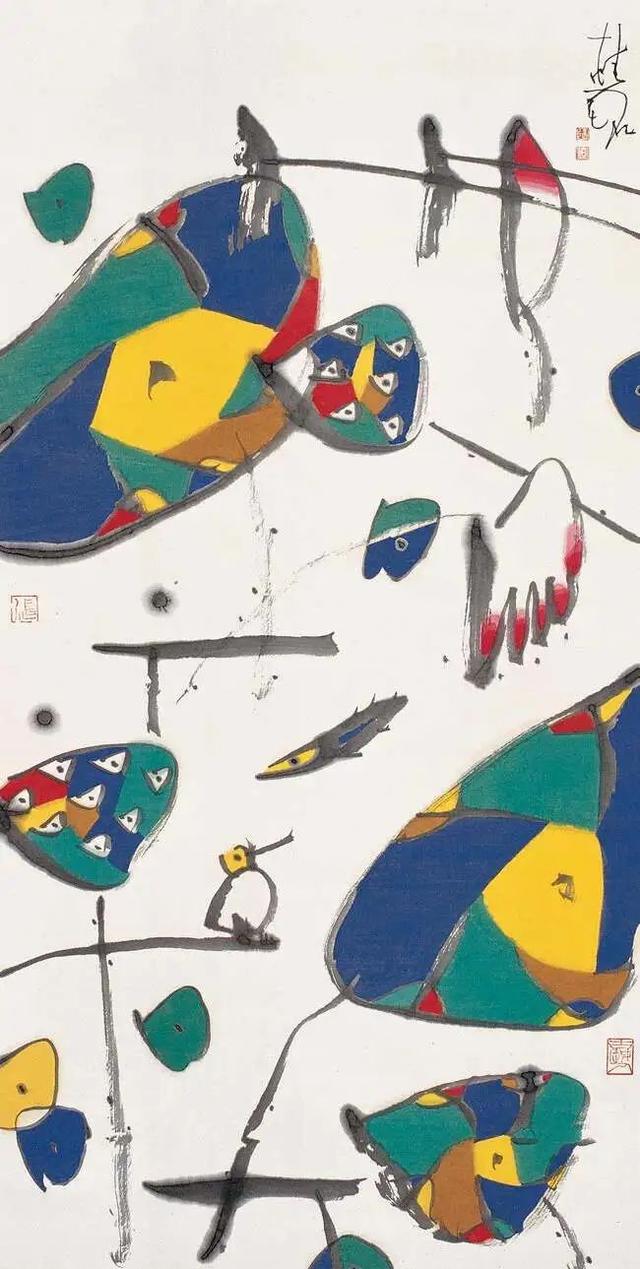

下面是张桂铭作品欣赏: