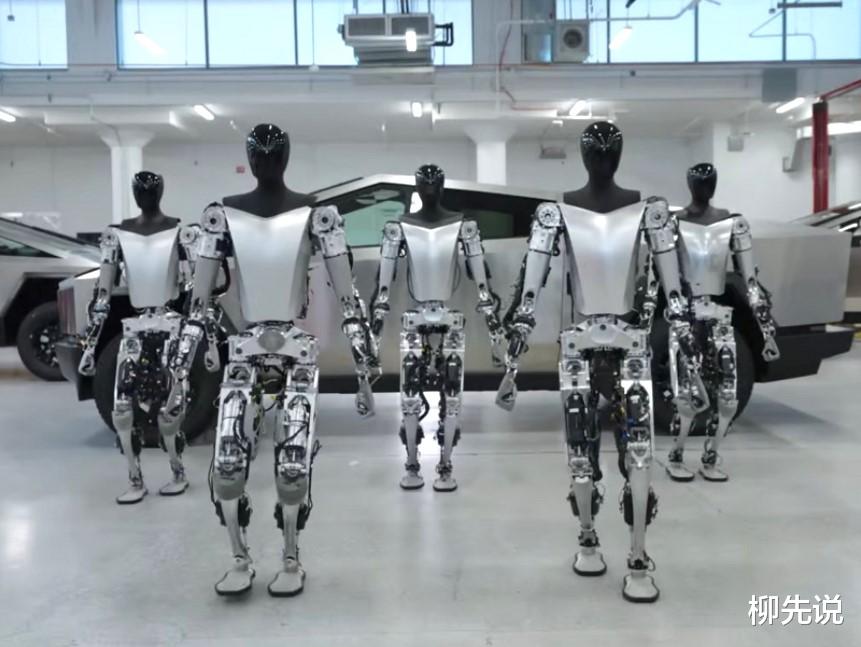

外媒称,马斯克最近对造车失去了兴趣,把重心放在了Robotaxi和人形机器人上!2025年4月,特斯拉弗里蒙特工厂内,一条专为人形机器人Optimus打造的试生产线已悄然启动。根据特斯拉CEO埃隆·马斯克的规划,Optimus将在2025年试产5000台,2026年产能提升至5万台,并逐步从工厂内部物流与制造环节扩展至家庭服务和特殊环境作业。

从科幻电影中的概念到工厂车间的现实生产力,人形机器人的商业化进程正在加速。而特斯拉的入局,不仅标志着这一赛道的技术成熟度达到新高度,更预示着未来十年全球制造业、服务业乃至家庭场景的深刻变革。

马斯克为何押注人形机器人?

据了解,人形机器人并非新鲜概念,但受限于技术瓶颈(如运动控制、成本、智能化水平)和应用场景的模糊性,长期停留在科研阶段。然而,随着人工智能、传感器技术、材料科学的突破,这一局面正在改变。

在马斯克的蓝图中,Optimus将不仅是生产线上的机械臂,更是家庭管家、护理员、太空工程师。当它们在火星基地组装星舰时,在深海探测器维护光缆时,一种全新的社会关系正在形成。全球汽车年销量约8000万辆,而人形机器人潜在需求可达百亿台,覆盖工业、家庭、公共服务全场景。

中国的人形机器人抢先落地

当特斯拉还在筹备Optimus的量产线时,中国厂商已经将人形机器人推向市场。宇树科技、众擎机器人、优必选等企业率先实现小批量生产,价格覆盖8.8万元至50万元区间,比Optimus预计的18万元更具竞争力。这些国产机器人已在工厂、服务、特种作业等领域投入应用,展现出中国在智能制造领域的快速突破。

中国机器人厂商的成功得益于本土供应链优势和精准的市场定位。不同于特斯拉追求全能型机器人,国产产品聚焦细分场景,快速实现商业化落地。核心零部件如减速器、伺服电机国产化率不断提升,使成本大幅降低。同时,各地方支持、市场需求和资本助力共同推动行业高速发展。

制造业、物流仓储等领域将率先规模化应用人形机器人。中国凭借完善的供应链体系和丰富的应用场景,有望在这一阶段占据领先优势。

在技术层面,人形机器人需要在运动控制、人工智能以及能源效率等方面取得突破。目前,虽然一些产品已经能够执行特定任务,但要实现完全自主决策和复杂环境下的操作仍需时日。未来的研发将更加注重提升机器人的感知能力、学习能力和适应性,以应对不同场景的需求。

市场接受度也是决定人形机器人未来发展的重要因素之一。当前的价格区间从8.8万元至50万元不等,为不同的消费群体提供了选择空间,但高昂的成本仍然是普及的一大障碍。为了促进市场的广泛接纳,制造商们需要不断优化生产工艺,降低生产成本,并探索更多应用场景。