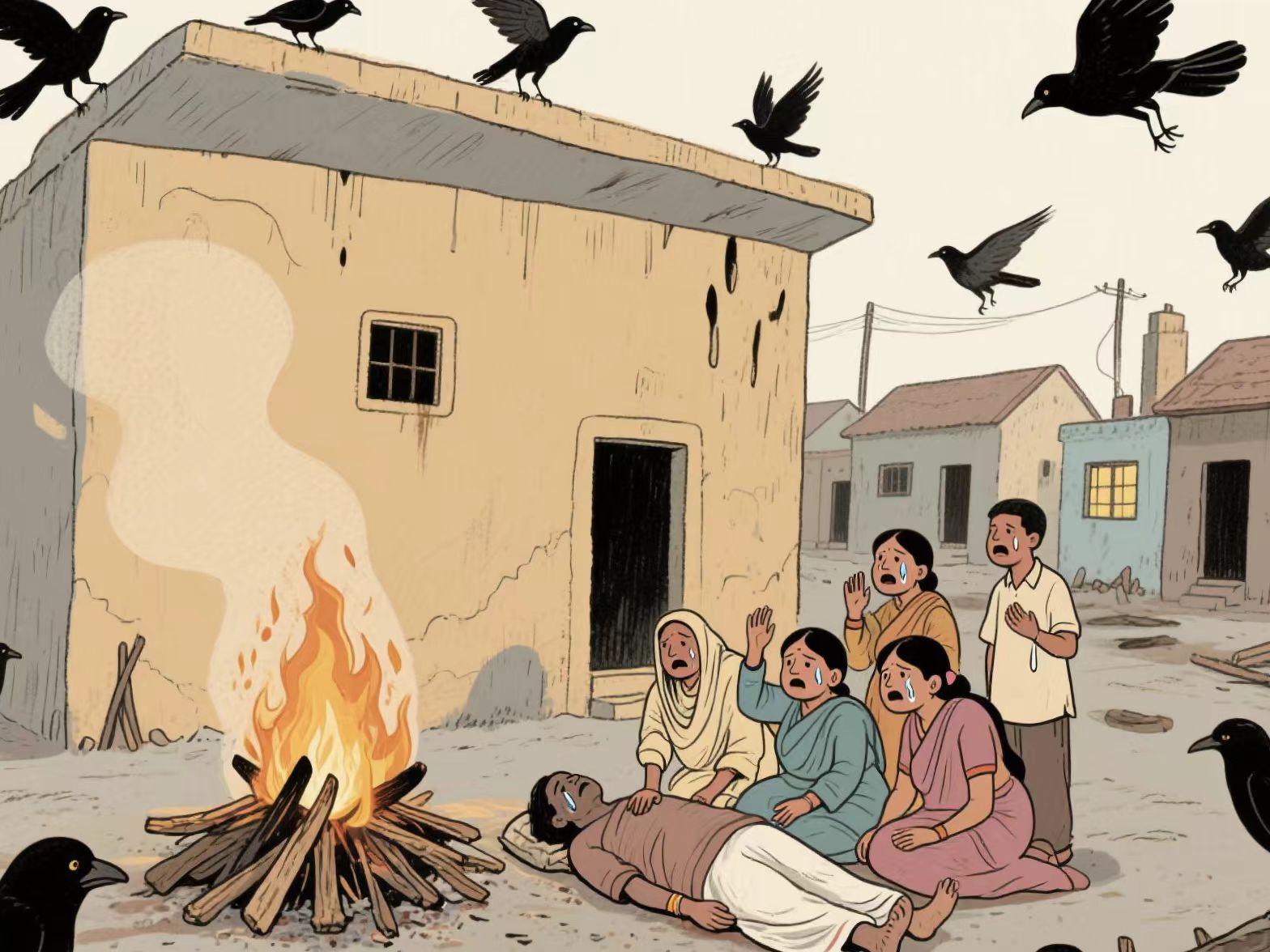

当恒河边的火苗,缓缓地映亮了那片幽深的夜空,而新冠逝者的遗骨,悄然地随着河水缓缓地漂荡。印度的火葬场,为何竟会变成这世间如此令人痛心的苦难之地呢?至于那项有关禁止直播火葬的命令,为何至今依旧显得那样含混不清呢?这场紧密牵涉生死的公共卫生危机,正无情地将印度社会那些最为隐秘的伤痛彻底暴露出来。

2020年,新冠疫情大肆肆虐,印度的卫生和家庭福利部,紧急发布了《新冠疫情:遗体处理指导手册》。

手册要求,遗体必须被密封在那塑料裹尸袋之中,亲属严禁接触遗体,而且在火化的时候,务必要保持社交距离。

这些规则,跟冰冷的枷锁没什么两样,把生者和逝者完完全全地隔离开了;就如同一道,看不见的墙,硬生生地切断了两者之间的联系。并且这规则就像一座,没法跨越的高山,立在生死之间,让人对生命的脆弱和无助,感触颇深。

数据显示,2021年,印度单日新增死亡病例超4000人,火葬场24小时不停运转,甚至把狗类火葬场给征用了来应急。

德里市政公司,曾经把一个市政狗用的火葬场改成了人类火葬场,因为木材短缺,所以公园的树木被砍伐了,而且家属们还被迫自己携带燃料。

疫情期间,火葬场的影像通过社交媒体传遍全球。2021年5月,中国社交媒体平台出现对比中印火葬场的推文,将印度火葬场景与中国航天发射并列,引发国际舆论争议。

印度政府,随即要求推特删除相关内容,其理由为“损害国家形象”。

这种隐性管理,并非孤例。2021年4月,印度政府曾要求,删除批评疫情应对不力的推文,包括火葬场照片,和视频。

不过印度并未出台明确的直播火葬禁令。

这种矛盾,是通过多方面因素,进行权衡之后,才得以产生的。一方面要保护逝者的隐私;而且另一方面,得防止社会出现恐慌的情绪。与此同时还得将宗教领域的传统习惯,保留下来。

印度教觉得火葬乃是灵魂获得解脱的神圣仪式,直播或许会玷污这一信仰。2024年8月,于瓦拉纳西的火葬场,每天要处置200-300具遗体,恒河水质中大肠杆菌超出标准达3000倍,不过宗教仪式依旧在露天开展着。

这种传统,与现代的冲突,在疫情期间被无限放大。

更深层的矛盾,在于种姓制度。高种姓家庭,坚持传统的火葬仪式;而低种姓民众,因经济压力,选择水葬或露天焚烧。2025年4月,在恒河大壶节期间,百万信徒聚集沐浴。虽然疫情风险仍在,但是宗教信仰,反倒压倒了公共卫生。这种文化惯性,使得火葬管理,难上加难;直播禁令,更是无从谈起。

未来的印度,也许有本事借鉴别的国家的经验。在2023年,英国第一次实行了水葬,这种办法借助碱性水解技术来处理遗体,所以既对环境保护有好处,又能减少社会上的争议。这个时候,印度也在尽力推动生态葬的广泛传播,不过传统观念以及种姓制度,仍然是很难克服的主要阻碍。也许只有当火葬从宗教仪式转变为公共卫生议题,并且在活着的人和去世的人的尊严之间找到均衡时,印度才有可能切实摆脱这一生死难题。