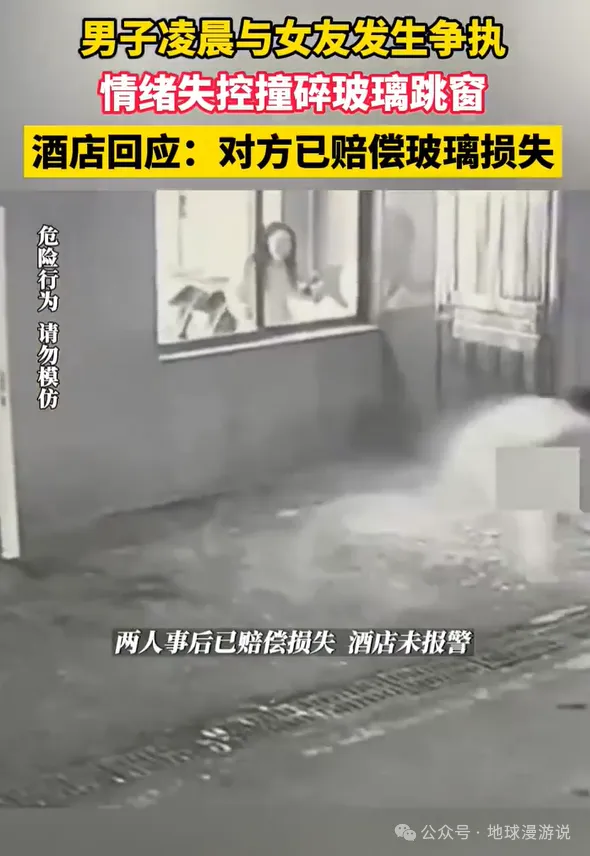

2025年4月,长沙某酒店的监控视频中,一对情侣吵架期间,男子两次将玻璃撞碎并摔出窗外。网友调侃道“人没摔坏,玻璃遭了殃”,而且这闹剧背后其实隐藏着更为尖锐的问题:为什么私人矛盾总是在公共场所“炸场”呢?与其嘲笑当事人是“恋爱脑”,倒不如思考:情绪失控的代价,为何总是要让公共安全来买单?

这两年情侣吵架引发的公共财物损坏事件恰似连续剧那般:有人轻轻一砸,便将酒店的玻璃给击碎了;有人狠狠一脚,就把路边的橱窗给踹坏了;而且甚至还有人在争执当中,竟然撞上了公交车。

这些场景的共同点在于,私人情绪,就像那失控的野马一般,冲进了公共场所开始撒野。

玻璃门窗车辆成了“出气筒”,而且路人,还有商家被迫当起了观众。其实路上的玻璃、门窗以及车辆,都无端地被当作了发泄情绪的对象,而路人和商家就这么无奈地被迫充当了看客。

更有趣的是,几乎在多数情况下,结局往往以“赔钱接着把事情处理好了”这样的方式结束,仿佛公共安全只是私人矛盾的一个附属品了而已。在此处用“处置”这个精确的动词替代了“了事”了使表述更为确切了。而且借助“仅仅”这一词汇,进一步突出了公共安全被当作次要因素的状况了,整体语气也更为流畅自然了。

南宁某酒店大堂经理老张提到类似场景时说道:“小情侣发生了争吵,随后就把花瓶给砸碎了。那女生一边用手机扫码付款进行赔偿,一边抹眼泪。男生则坐在那些碎片里,不停地发抖。我询问她是否需要帮忙联系警察,女生一直摇头,表示这是家里的事情,不用管’。”在这种“自行处理”的想法背后,隐藏着对公共责任的漠视,与此同时也反映出社会对于亲密关系中暴力行为的一种默许惰性。

看看其他国家的处理方式,或许能找到答案:

新加坡:公共场所损坏财物必须报警,涉事者可能面临最高7年监禁(2023年《公共秩序法》修正案

日本:部分酒店客房放置“情绪急救包”(含减压玩具、心理咨询热线),该措施使冲突事件减少42%(2024年东京都酒店业白皮书

反观国内,68%的场所管理者,居然承认“以赔代管”(2024年《服务业纠纷处理调查报告》),这样的话,这种差异实际上折射出公共责任意识的断层。

情绪教育“断档”

中小学情感教育,长久以来处于空白状态,而且成年人习惯于用极为极端的方式来释放压力。肇庆有一男子,在砸碎玻璃之后,竟然蹲地痛哭,这样的案例,恰恰暴露了情绪管理能力方面的集体性缺失。

责任边界“模糊”

法律对于“寻衅滋事”以及“损坏财物”的界定不够清晰,这就致使“不报警便无责任”成了一种潜在的规则。

亲密关系“特权论”

社会默认“家丑不可外扬”,把情侣矛盾当作“特权领域”,接下来放任它侵占公共空间。这种思维就如同那无形的保护伞一样,居然纵容了情绪暴力向外溢出。其实应该及时制止这种行为,避免其对公共环境造成不良影响。

网友锐评

去年在咖啡厅遇见情侣摔杯子,碎片溅到我脚边,现在看到吵架的就心慌

路人举手机录像的样子,像极了看免费真人秀

不是非要严刑峻法,但至少让破坏公物的人知道:公共场所不是你家客厅

当酒店玻璃成了亲密关系的“情绪检测仪”,我们需要的不只是猎奇围观,而是重建规则:

法律:明确公共场所冲突的最低追责标准打破“赔钱免责”潜规则

社会:商场、酒店增设“情绪调解角”,给失控者按下暂停键的机会

或许爱情难免让人心碎,但公共场所的玻璃,不该总是第一个牺牲品。