向往华南植物园已久。喜欢摄影之后,很快就喜欢拍摄花草,拍摄了就想弄清它的前世今生,而华南植物园的网站就经常介绍一些生长于南方的稀有植物,我也就喜欢上了这个愿意向百姓科普植物知识的植物园。

他们的网站对自己有介绍:“中国科学院华南植物园是我国历史最悠久的植物学研究机构之一,前身为国立中山大学农林植物研究所,由著名植物学家陈焕镛院士于1929年创建。1954年改隶中国科学院并易名中国科学院华南植物研究所,1956年建立华南植物园以及我国第一个自然保护区―鼎湖山国家级自然保护区,2003年10月更名为中国科学院华南植物园。”

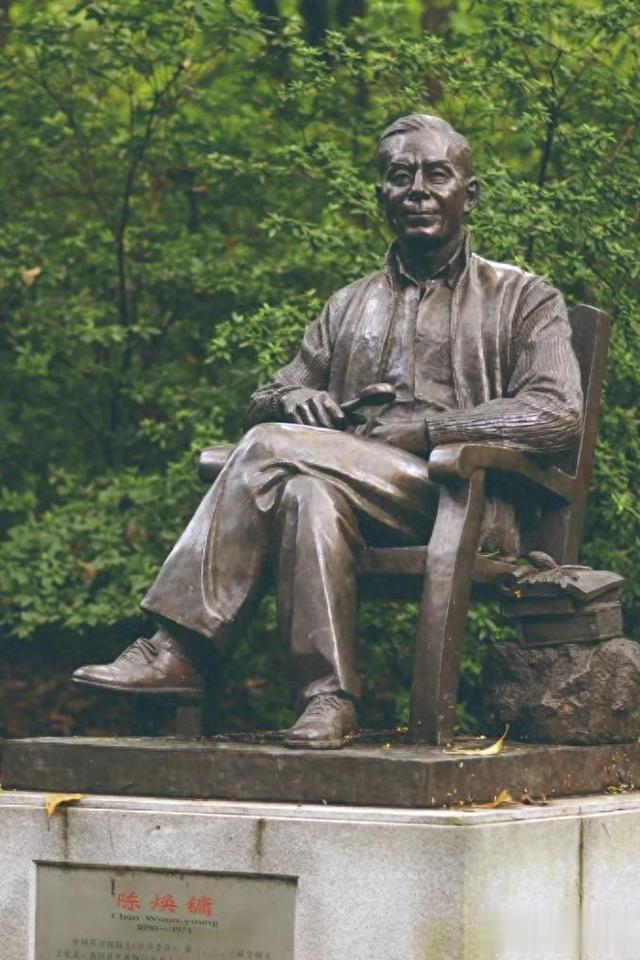

看网站介绍了那么多的新奇植物,就很想实地看看它们实地生长的情况。另外,还想看望一下陈焕镛院士,那儿有他的雕像。我是从《中国植物志·编研简史》中知道陈焕镛院士的,文中提到,我国老一辈植物分类学家自20世纪初也陆续开始采集植物标本。最早到野外采集标本的是钟观光,随后秦仁昌、陈焕镛、钱崇澍、刘慎谔等也在各省区采集了大量植物标本……陈焕镛对壳斗科、樟科、苦苣苔科的研究取得显著的成就……老一辈植物分类学家的辛勤努力,为《中国植物志》的编研打下了十分坚实的基础。1959年《中国植物志》编辑委员会成立,编委会第一任主编为钱崇澍和陈焕镛。在出版2卷、68卷、11卷后,因众所周知的原因,编研工作陷于停顿。1973年工作恢复时钱崇澍和陈焕镛均已辞世。

据华南植物研究所的同事回忆,陈焕镛因与国外同行交换标本和书刊,被诬为“里通外国”、“文化汉奸”,惨遭迫害,身心极受摧残,于1971年病逝于广州。好在经过四代人的努力,巨著《中国植物志》已于2004年出版了全部卷册,华南植物园已成为中国科学院核心植物园,也可以告慰陈焕镛院士了。

2019年春,我到佛山的亲戚家小住,终于有了参观华南植物园的机会,5月1日,我乘地铁前往。

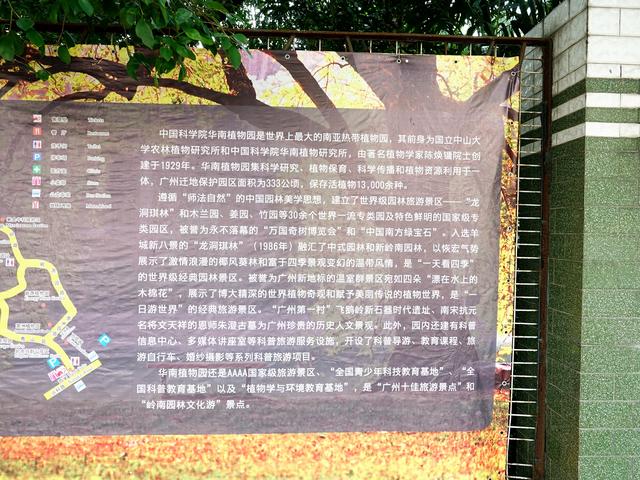

倒两次车后,从6号线的“植物园”站下车,往南走,即可见华南植物园的外墙,有一处外墙的栏杆上挂着灯布“游览简图”,图上标注出了主要专类园区和主要道路名称,旁边有简要介绍。

沿墙前行,就到了植物园的正门——北门。大门上方竖立着大型手写体字“华南植物园”,边上的署名为“陶铸”。陶铸曾任中南局第一书记兼广东省委第一书记,为植物园建园和早期建设与发展倾注了大量心血。

门口栽植了不少花,有我之前没有看过的巴西鸢尾、红粉扑花。

华南植物园对老年人优惠,65岁以上拿身份证就可以进入。进入大门后有左、中、右3条游览路线,因为赛跑总是逆时针,我便理所当然地认为逆时针是正确的行进方向,连想都没想转向右边。

首先看到了两种盆栽植物,都是我没有见过的,一种是朱砂根,一种是何首乌。朱砂根的枝条上有红色的球果,有白色花蕾,就是没有开放的花,让人奇怪。朱砂根是一种民间常用中药。何首乌有4盆,均为多半盆土中埋着硕大肥胖的根,根少半在土中,多半在土外,与那硕大的根相比,几根枝条、十来片叶子反而显得有点儿可怜了。标牌上除了标着植物名称,还标了一盆180元,看来花钱也能端回家。记得上中学时学习鲁迅的文章,曾提到有人说何首乌根是有像人形的,吃了便可以成仙,他便常常拔家里“百草园”的何首乌,可惜没有一个像人样的。现在我也终于有了观察的机会,看那裸露的根,也确实没有一个像人样的。据说,是因服其根则“老而不衰,头发愈黑”,故名“何首乌”。