作者:常征 执笔、王德厚 整理

绪言

火线剧社是抗日战争(和解放战争)时期,冀中平原抗日根据地最大的一个文艺团体,也是该区最有影响的综合性的文艺团体之一。她成立于抗日战争之初,受冀中军区领导,与军区共始终。她的文艺活动是在战争中展开的,也是直接为人民战争服务的。她的成员既是文艺工作者,又是战士,有不少同志在战争中为国捐躯,更多的同志解放以后仍战斗在文艺阵地上,或者成为党、政、军、经济、科学、文化工作方面的领导干部。迄今,冀中乡亲父老依然深切怀念他们,并称道他们的光辉业绩。今天,回顾她的战斗历程,不仅有助于年青的文艺工作者选择正确的生活道路,而且也可以使过来的人重温战争时期的优良传统,使之更加发扬光大。

冀中抗日根据地的文艺队伍,是在人民中产生,并在民的哺育下成长壮大起来,完成自己的历史使命。因此,回顾这段历史,会令人油然地生起热爱我们伟大的党和伟大的人民——母亲的感情,并决心为她的壮丽事业终身奋斗。

一九三七年

十月

石家庄、德州相继陷落。吕正操根据中央军委指示,率领五十三军的六九一团,拒绝国民党南逃命令,誓师于晋县小樵镇,改称“人民自卫军”北上抗日。经过深泽、安国、蠡县到达高阳,与孟庆山所率的游击队会合,四出打击汉奸、土匪,发动农民并吸收知识分子入伍,支持各县党组织建立地方政权,冀中抗日根据地开始形成。

十二月

晋察冀军区聂荣臻司令员派孙志远来人民自卫军加强党的领导,建立政治工作。李晓初原为政治部主任,后改孙志远任政治部主任。政治部创建了全军第一份报纸——《自卫报》(后改为《前线上》,再改为《前线报》),并出版《红星杂志》建立宣传队、少年先锋队。自卫军的这个宣传队和少先队,便是冀中军区火线剧社的前身。

自卫军的宣传队和少年先锋队相继成立于高阳后,开始仿照八路军在群众中教唱革命歌曲、演剧、出墙报、刷标语、画壁画等,开展文艺宣传活动。两队成员皆为参军的青少年学生,少年先锋队队长为马骥、指导员为戈亚明,宣传队长赵玉生。

人民自卫军奉晋察冀军区聂司令员命令,由吕正操、孙志远率领赴北岳山区整编训练,少先队、宣传队亦随军到达冀西。

保属省委军委成立河北游击军司令部,司令孟庆山,政治部主任侯平。游击军政治部建立了自己的文艺团体,名曰“游击剧团”。团长为田园。田园是东北吉林人,“九一八”后流亡关内,从事救国文艺运动。

一九三八年

一月

晋察冀边区行政委员会成立于阜平。吕正操当选为委员,并受委托负责筹备冀中行政主任公署。晋察冀军区划定人民自卫军防区与行将成立的冀中行署辖区同。

自卫军少先队在边区政府成立大会上,演出歌舞及街头剧《放下你的鞭子》。随军归来后,在安平、深泽一带作了多次演出。

二月

人民自卫军所属的火线剧团及回民干部教导总队所属新月剧团先后成立。火线剧团团长为王林。王林原名王隽闻,衡水县人,早年入党,在上海、北平及东北军中从事党的工作及文艺工作,其所作歌曲《中国人不打中国人》、《打回老家去》等,曾在西安地区与东北军中广为流传。及主持火线剧团,日夜编导话剧多出,供上述两剧团演出。计有《活路》、《自取》、《小英雄》、《父与子》、《黑信》、《警号》、《家贼难防》、《火把》等等。这些剧本后来也为各分区剧团广泛采用。

三月

日军五路围攻冀中区,自卫军与游击军大小百战,乘胜克复安新、高阳城。

此时,我军控制了三十八座县城,冀中人民称道的“冀中黄金时代”自此始。

为向部队及各县抗日政权提供干部,共产党员杨秀峰教授受北方局委托于深县创办河北抗战学院,院长杨秀峰、堪厚慈为教育长,陈乔任民运院教导主任。在该院任教的作家孙犁,讲授抗战文艺,曾著文倡导革命戏剧,题为《民族革命战争与戏剧》。抗战学院亦组成“抗战剧团”,团长张春霖。

五月

奉中共中央军委命令,冀中军区成立,为晋察冀军区属下之战略区。同时,人民自卫军与河北游击军奉命合编为八路军第三纵队。

后各军分区皆按照八路军制度先后建立自己的少年先锋队、宣传队及剧社,除四分区将游击剧团改为国防剧社外,一分区成立前锋剧社,一分区成立前进剧社,三分区成立前卫剧社。军区所辖其他支队或师也建立了宣传队或剧社,回民支队成立“抗战剧社”。

五月四日,冀中军区及三纵队编制就绪,为配合正面战场徐州会战,三纵队东向出击津浦铁路,与日军在交河、献县、沧州、泊头一带激战。火线剧团随军进行战地宣传鼓动工作,在献县贾庄桥滏阳河渡口曾演出话剧等文艺节目。

火线剧团从五月五日开始,由安平县崔家侯疃出发,在一、四分区饶阳、献县、河间、蠡县、博野、肃宁、高阳、安新等地巡回演出,后又在白洋淀一线,为雄县、霸县、新镇、鄚州、任邱等地军民演出十数场。于抗战一周年前夕,接军区政治部电令,回军区驻地任邱县青塔镇,担任了抗战一周年纪念大会的演出。在巡回演出的两个月,连续演出的剧目有《自取》、《活路》《夏伯阳》、《警号》、《家贼难防》、《老虎》(以上为王林作),《暴行》、《觉醒》、《从军行》、《统一战线》(以上为王炎作)等,还演出了魔术、双簧、歌曲、舞蹈等小型节目。

这半年内,天津爱国青年多人参加我军,剧社首批吸收的有赵英(女)、陈志坚、安林(女)、王宁等,在巡回演出中又吸收了吴畏、吴荔(女)、吴茵和三吴之母吴珊、陈影(女)、黄岫(女)等。随王平政委自冀西来的赵辛培、肖秋富、高乃志、王德功、卢永昌、贾喜功、高鸿珠等人,也调入火线剧团,团内实力益壮。

八月

王林团长调任冀中区文建会主任,由副团长王炎任团长,奉命带领剧团专程到白洋淀内外的西大坞、水圈头等地的后方医院慰问演出,共演十几场,有些重伤员不能离床出屋,女高音演员安(南)林和小同志们就到病床前唱歌、跳舞,深得伤病员好评。

慰问演出后,部分演员调抗战学院学习。十月王炎调一分区(驻河间)任宣传队长,组建一分区前锋剧社。此时火线剧团与宣传队、少先队合并为宣传大队,李修来任大队长,赵辛培任副大队长。

九月至十月

河北抗战学院之抗战剧团解散,团员一部留院工作,一部随毕业之一期学员分配来军区,加入宣传大队。其中有郭筠、陈立中、管林、张子舫、耿栋、耿岳、吴秀岩、袁冬梅、谢钦、刘惠民、魏炳续、杨振民、孙彤辉、张根深、刘万钧、张祯、刘蕴清、张维、冯鉴等二十余人。该院教导主任陈乔也调任军区文娱科长。不久,新世纪剧社的张勃、常征、张超、沈万里、李彩云等五六人,也自冀中抗联转来宣传大队。

十月、宣传大队正式编为火线剧社,由陈乔同志兼任社长,李焕任指导员,下分三个中队,一中队为演剧队,队长解杰,二中队为美术宣传队,队长张树芳、李迂寅,三中队队长赵辛培、王德厚,全社共百余人,为当时冀中最大的文艺团体。赵辛培等主持在青塔镇举办歌舞训练班,各分区的许多少年演员皆来接受训练。

冬,冀中平原各县城皆为日军侵占,冀中区党政军机关,离开任邱地区,实行游击作战。火线剧社随军于沿途各地,进行宣传、演出活动。曾演出《放下你的鞭子》、《活路》、《警号》、《自取》、《家贼难防》、《鹰雁记》(孙犁作)等剧及多种鼓书、舞蹈,并在沿途刷制大量标语、壁报等。三队小同志更沿途向农村青年、儿童团体教唱革命歌曲。这种宣传活动,此后遂成为剧社的一种制度。

一九三九年

一月

为支援冀中平原军民抗战并扩充部队,贺龙、关向应同志率八路军一二〇师师部及七一五、七一六两团,自晋西北跋涉千里到达冀中地区。

随一二〇师的战斗剧社,在饶阳、献县之交的河头店村与火线剧社联合演出。火线剧社演出的是陈乔新编话剧《太平庄》、京剧《大报仇》以及歌舞、大鼓、魔术及舞蹈、歌曲等。战斗剧社演出的节目与演出方法,也给火线剧社以很大影响。

这期间,火线剧社一些同志调入战斗剧社,其中有王宁、罗宗贤、任志萍、女演员黄岫、李彩云(李建)等。战斗剧社的张忍先同志则调入火线剧社任音乐教员。张是广东人,为延安鲁艺音乐系学生。在他的指导下,火线剧社开始建立音乐创作和演奏队伍。

三月

军区王平政委率一部分冀中部队赴山区整训,程子华同志任军区政委。陈乔此后专任火线剧社社长,李焕为指导员,文娱科长由韩辰同志接任。民抗剧团的演员刘燕瑾等来火线剧社学习,留而未走,不数日,火线剧社随军区指挥机关被日军包围于饶阳长刘庄。剧社女同志及小同志据守高房、余人据守前沿堑壕激战竟日。突围后奉命西赴易县山区,为整训部队服务。

柴恩波受鹿锺麟派遣的特务策动,叛降日寇,其所辖独立二支队大部官兵在共产党员、参谋长李俭卜同志率领下,突破日军包围,陆续到达军区。(李俭卜牺牲于大清河中)该支队的宣传队员张民、张标、张铁统、张德荣、孙岫、柴宝忠等十余人,皆加入火线剧社。其中张民、张标同志皆在以后的革命战争中殉国。

东北战地服务团到达冀中肃宁县小尹村。该团是东北救亡总会派遣的一个文艺团体。1938年11月自西安八路军办事处出发,四月到达冀中后,即隶属军区政治部。

五月

东北战地服务团,接替西行的火线剧社,从事文艺宣传工作。随后抽调部队的一些同志与之合并组成火线二社,张庆泰任社长,黄中任指导员,苏路为导演。几天,张、黄他调,苏路接任社长、马德里为支书,路玲为导演,该社主要成员有黄枫、李壬林、陈静波、王韬、丁冬、陆萍、苏萌、康静、张衡、郭凌云、陈波影、沈乃然、周沛然、周鹏、程江文、许更生、李快、王汉、谢愚公等,人数虽少演出效率甚高。经常演出的节目有《三江好》(东北义勇军故事)、《军火船》、《还我孩子》(日本人民反战故事)、《沈阳花鼓》、《大丹河》《打虎沟》等。此间各分区剧社均抽调三至五人,随二社工作学习,进行了近三个月的培训。

六月

陈乔率火线剧社开赴易县山区后,一面为部队演出(演出的节目有话剧《一心堂》、《太平庄》、 歌剧《农村曲》、京剧《大报仇》、《松花江上》等等),一面进行政治业务训练,曾邀请邓拓、袁牧之等同志讲演《新三民主义文艺》及有关戏剧方面的理论。

七月至十月

日军乘连日阴雨,河水暴涨,掘大清、子牙、滹沱、潴龙诸河堤一百八十二处,淹没冀中平原,以图困死我平原抗战军民。军区部队一面协助人民生产救灾,一面乘机整训。火线二社同志们经常涉水四出为整训部队演出。

新编的十六、十七、十八团初试锋芒,在易县岭西村战斗中击败进犯的两千余日军。捷后不久,开回冀西。岭西战斗时,火线剧社多数同志参加战场鼓动和战地后勤工作。

七月上旬 中共中央军委总政治部考察团来冀中帮助、指导建军工作。火线二社在欢迎会上演出了苏路创作的歌曲《欢迎中央考察团》及话剧《大丹河》。随后在考察团指导下,加强了剧社政治工作建设,建立了青年队、救亡室、十人团等,同时进行了政治和艺术训练。

九月

火线剧社自路西归来与二社合编,由陈乔、苏路分任正副社长,路玲为导演,李焕调卫生部,解杰以支书代行副指导员职务。两社合并后,实力大为增强,人员多达一百五十余,仍分编为三个队,在庆祝两社合并的晚会上,二社演出了苏路新编歌曲《三纵队队歌》、《我们是铁的党军》、 小曲《犁膏糖》、《芦沟桥小唱》、话剧《打虎沟》等。一社演出了《农村曲》(李伯钊编剧)等。此时主要演员有陈立中、张筠、刘燕瑾、陈静波、李壬林、李寿山、丁冬、吴荔、管林、黄枫、郭子舫、陈志坚等。

十二月

军区部队整编完毕,为与晋察冀军区统一序列,一九四〇年一月,冀中-一、二、三、四、五军分区改称六、七、八、九、十分区。合编后的火线剧社赴华北联合大学文艺部集体进修。二月正式入学,分别编入文学、美术、戏剧、音乐四系。陈乔、苏路、张忍先、路玲四同志则分别在戏剧、音乐教研室从事研究和创作。此期间,陈乔同志完成了话剧《替他们想一想》(减租问题)、歌《平原大合唱》、(卢肃曲)、《交通战》(张忍先作曲)的创作。剧社社员作为学员也多次参加学校的演出,如话剧《矿工队》、歌剧《拴不住》、《选村长》及大合唱《向着列宁斯大林的道路前进》等。在美术系学习的社员则随着该系教师辛莽等参加准备边区参议会成立大会的美术服务工作。

一九四〇年

八月

抗日战争史上著名的“百团大战”开始。冀中部队结束青纱帐战役不数日,即于八月廿日全面出击,至十二月廿六日结束。各分区剧社随部队参战,进行火线宣传。

九月

火线剧社全体成员自联大结业归来(此时从联大文学系调入沈云同志)。九月在曲阳县树沟村为军区第三次政工会议演出话剧《祖国的儿女》,歌剧《拴不住》(联大教员韩塞等编)及《平原大合唱》、《交通战》等。

联大的进修提高了剧社同志的文学艺术理论素养,此后剧社的文艺工作制度也更加健全。陈乔、苏路仍任正副社长,解杰仍任指导员,路玲、张忍先任导演、音乐教员外,又增设京剧教员郭剑秋。全社按业务性质共分为四队:一、戏剧队,队长陈静波,副队长郝叶;二、音乐队,队长王德厚,副队长李惠;三、文学美术队,队长常征,四、儿童歌舞队,队长王金生。剧社离开联大时,百团大战正在进行,日军数万进攻北岳山区,剧社随军转战,因病疗养的原二中队冯鉴、京剧教员郭剑秋、儿童歌舞队解俊儒等同志牺牲于唐县玄表村等地。

十二月

剧社返回冀中平原途中,西北战地服务团的凌子风同志调到火线剧社。凌子风同志是西战团骨干,编导、表演、艺术人才。此时晋察冀边区境内诸剧团正盛行演大戏之风,火线剧社准备排演曹禺的《日出》,请凌子风为导演。

一九四一年

一月

“皖南事变”后,军区指战员对国民党反动派的倒行逆施极度愤慨。火线剧社连夜排演了四幕《快板活报剧》(陈乔编)及《斥何应钦》小调,在部队居民中作了多次演出。

军区为加强部队文艺工作的管理和领导,调陈乔回文娱科工作。并新设摄影科(以石少华为科长)。火线剧社社长即由苏路接任,凌子风为副社长,(后来,凌又回西战团)。一面为部队、居民演戏(如曾演出陈乔编写的多幕话剧《仇》),一面进行《日出》的排练工作。参加此剧工作的,除火线剧社外,还有新世纪剧社的傅铎、段森、张震、刘宏声等多人。凌子风任导演及舞台美术指导工作。饰演陈白露者为丁冬,方达生为王德厚,顾八奶奶刘燕瑾,胡四为陈志坚,李石清为郭筠,李石清妻为管林、福生为李壬林,黄省三为黄枫,黑三为陈静波,小东西为宋秀珍,小顺子为李惠,翠喜为张子舫,乞丐为傅铎,潘经理为李寿山等。

此期间,美术队与新世纪剧社的刘宏声、张震等,除为《日出》绘制景片外,还适应游动宣传的需要,制作了一批大幅布画(画在大布上,以备随时悬挂),并协助军区摄影科开办摄影记者训练班,讲授艺用透视和构图学等美术课。

二月

日本侵略军鉴于“鲸吞”战法不足以战胜我军,乃于本月开始采用以点线为依托的“蚕食"政策:推行“治安强化运动”,采取“军事、政治、经济三位一体的总力战”。平津保三角地带的十分区,首先变为敌占区和游击区,其他分区的边沿地带,也陆续被“蚕食”。

冀中区党政军领导机关在总结群众斗争经验的基础上,制定了“巩固基本区,扩大游击区,缩小敌占区”的方针。各分区部队连续出击,皆获显著战绩。

军区为庆祝胜利,传布经验,表彰有功部队和群众,连续召开大会。火线剧社为大会连续演出了《交通战》、《参加八路军》、《子弟兵和老百姓》、《平原大合唱》《三纵队进行曲》(陈乔词苏路曲)等等歌剧、话剧和歌曲。接着又在三八妇女节连继表演了上述剧目、曲目、及《拴不住》、《苦肉计》、《空军司令》(陈乔编)苏路导演。

敌军采取“蚕食”政策后,冀中边缘地带战斗频繁,大清河以南的广大基本区则因敌军无力进行大规模的进攻,而相对安宁。因此,这一地区的群众性的文艺活动一时之间十分繁兴。不但军区《前线报》和区党委《冀中导报》由油印改行石印,各专区也出版了自己的油印或石印小报,各报都大量刊载报告文学及其他文艺作品。与此同时,军区宣传部和冀中文建会还分别出版了专门的文艺刊物《连队文艺》《文艺学习》《文艺习作》、《冀中文化》。包括“火线”在内的冀中各剧社,是这些报刊的主要供稿者。

新世纪剧社为供给各地村剧团以戏曲表演材料,出木了《歌与剧》,火线剧社也印发了大量剧本和版刻集,并与文娱科一同编辑出版了石印和油印画报,摄影科更协助晋察冀军区摄影科出版了解放区第一个精印的大型画报《晋察冀画报》,(该画报的珂罗版制版人李遇寅,即自火线剧社美艺队调去,该画报即今日《解放军画报》前身。

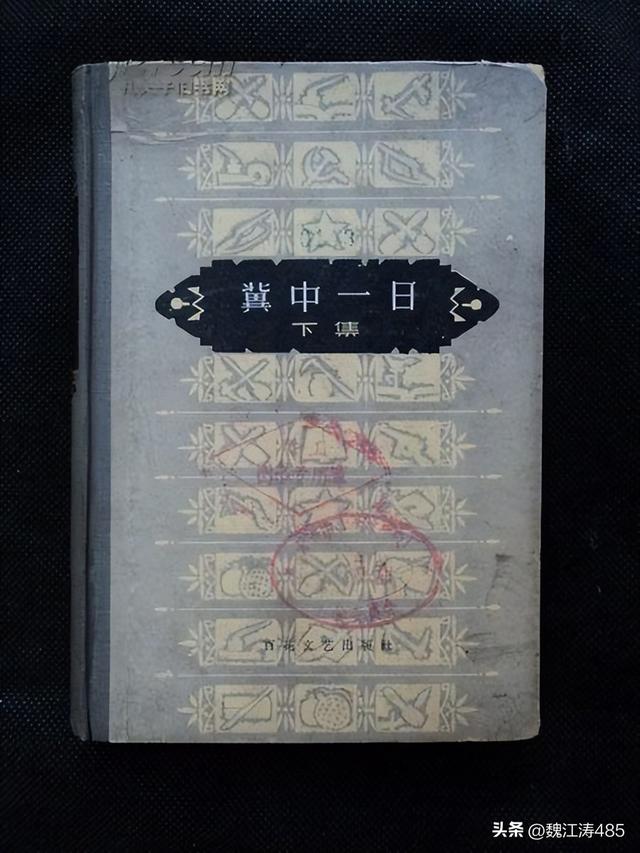

特别需要一提的,是《冀中一日》、《冀中一日》是仿校高尔基主编《世界一日》茅盾倡导的《中国一日》的一次大规模的群众征文运动。这项工作由吕正操、程子华、黄敬等同志发起、以五月十七日为创作日,主持征文,选编,出版事宜由王林、孙犁等同志负责。冀中文建会、冀中导报社、新世纪剧社及军区文娱科、前线报社、火线剧社等,也承担了部分任务。孙犁同志曾为此多次向这些单位的同志讲演文艺创作的理论问题。连同《冀中一日》阅稿笔记,后来由他编集为《区村连队文学读本》,与《冀中一日》一同出版,发行全区,给冀中文艺运动很大影响。

五月

军区于三纵队成立三周年(五月四日)时,举行纪念大会。毛泽东、朱德、彭德怀、张闻天(洛甫)、聂荣臻及秦邦宪(博古)等同志,题词嘉勉。大会在安平县米里村举行,冀中区党政军领导机关及当地部队群众参加者上万人。会场布置由火线剧社及新世纪剧社部分同志完成(有数十幅布制的大宣传画)。

大会之后,上午举行千人阅兵式,入夜由火线剧社举行文艺晚会。晚会上演出了《黄河大合唱》(冼星海作曲),首次演出了《日出》。文艺晚会是在日军包围下进行的,会场数里外警戒部队与日军接火,枪炮声不绝于耳。《日出》演至末了,当陈白露服安眠药自杀时说到:“太阳就要出来了,但太阳不是我们的,我们要睡了”时,天也放亮了,演员们来不及卸装,立即束装道具、汽灯、幕布,牵上骡驮子,在炮弹卷起的漫天黄尘中随军突围。

与火线剧社演出《日出》同时,七分区前进剧社也演出了《巡按》(果戈理作),这些大剧的演出虽然不适合当时敌后战场斗争环境的要求,不久便也相继停止,但这种艺术实践在提高剧社的剧本创作和表演艺术水平方面,却有着不可忽视的作用。

六月

《冀中一日》征文集稿工作基本完成。这在中国现代文学史上,是一次应予大书的工农兵群众的伟大文艺创作运动。冀中各界各级干部都参加了这场写作运动的组织工作。全区所有村庄、连队都将征文的那一天视为自己的盛大节日,不少主力团队、地区和县区游击队、农村游击小组以及村干部等等,为了完成征文任务,专门在那一天去打仗、破路、割电线、深入敌据点抓汉奸或举行劳动比赛。可以说这些征文是用血和汗写成的。

应征写作的人,数以万计,经过各级层层挑选以后,送到冀中文建会的稿件,达一车。经过编委会最后选编,选稿二百三十三篇共五十五万字辑为四大册,随后由冀中文建会精心刻写,以冀中人民自造的麦秸纸油印出版。这套书被冀中军民视同瑰宝,有的人像“孔壁书”那样,把它珍藏在墙壁中,经过敌人长期的搜剿,仍然得以保存下来。解放后由天津百花文艺出版社精印再版。

军区创立“抗属子弟中学”(后来改为陆军中学),以培养干部。剧社儿童歌舞队的一批小同志入校学习,王德厚同志调任该校艺术教师。

七月

日军开始施行第二次“治安强化运动",其时正当雨季,交通不便,敌军集结困难,军区部队遂先发制人,于廿一日开始举行大规模的政治攻势。

攻势重点为平大公路及子牙河两侧。火线剧社分两队参战。一队由社长苏路带领,随回民支队及八分区部队赴子牙河以东的青县、大城等县。音乐队同志行前创作了一队队歌(词曰:我们是火线第一工作团,背负着光荣的使命,坚决勇敢地上前线,用嘹亮的歌声鼓舞受压迫的群众……”)。二队由指导员解杰带领,随九分区部队赴平大公路沿线。

同志们在部队掩护下深入敌区。每日多次召开短促的小规模的群众大会,宣讲抗战形势,表演短小的文艺节目。其中除旧有的活报剧《交通战》、《参加八路军》、《象在自己家里》之类以外,临时创编了《老乡快武装》(张祯、苏路作),凤阳花鼓调《平原花鼓》(黄枫作),《军民宣誓歌》,(李惠等创作),《夜茫茫》(常征作)等歌曲和快板。苏路同志还创演了一种幕表戏《打鬼子去》。这个戏没有剧本,只规定一个剧情大意,而由演员上台后自编台词,它很适用于形势多变的突击演出,当地的真实故事,马上就可搬上舞合,很有宣传效果。部队所到之处,青壮年纷纷要求参加我军,刘魁一大爷亲送两个女儿——刘燕、刘桂参加剧社,即为一例。伪村政权多数转为两面政权,伪军也常常化装偷下岗楼看戏,表示接受教育,不死心事敌。

由于开会演出多在据点碉堡附近举行,所以常常遭到敌军射击,骚扰。有一次在大城竟被敌军包围,高粱谷子被机枪扫得哗哗直落,剧社演员们奋勇突围。陈志坚同志帮助三位女同志脱险,并在火网中抢出战死者枪支和卫生员丢弃的药箱。他的这种勇敢负责的高尚精神,曾受到马本斋司令员的热烈表彰,回民支队官兵皆将其事传为美谈。

政治攻势战役结束时,在九分区的二队丁冬等,随程子华政委去蠡县三区考察群众创造的地道战法,并以《土地武装》为题发表长篇报道,加以提倡。这是冀中人民地道斗争之始。八分区的一队苏路、常征、管林、张标同志,奉程子华政委电令,夜涉子牙河化装潜入敌区,调查献县回族同胞起义抗日及回民支队马本斋司令员的母亲大义教子尽忠报国、以死拒敌诱降的故事。陈乔同志曾据此写成多幕话剧《马母》,管林也创作了《忠良小调》曾在冀中广为演出。

政治攻势战役开始前夕,苏德战争爆发。李惠、管林两同志在作战间隙及行军途中,谱成由常征作词的《十月大合唱》、《反法西斯战歌》,并在归途中演出,《反法西斯战歌》一曲,曾受到军区首长的奖赞。鉴于剧社业务水平已有明显提高,军区根据党的优待文艺工作者的政策,在政治攻势战役结束后,命令予一批同志以艺术津贴的奖励。其中有郭筠、李寿山、李壬林、常征、沈云、管林、陈立中、张子舫、吴荔、张祯、李惠等。

八月

十三日开始,日军集中五个师团,六个混成旅团七万之众,配以数万伪军,分十三路集中围攻我晋察冀军区的西部山区十余县,号称“百万大战”,以对我百团大战施行报复。

冀中部队为策应山区军民反围攻作战,政治攻势战役刚刚结束,立即全军出动,猛烈地向日军侧后进击。战后祝捷,火线剧社多次为部队、居民演出,节目除旧有者外,又赶排了联大文工团丁里编写的多幕剧《钢铁与泥土》(倡导革命气节与团结友爱)。

未完,待续……