在中国波澜壮阔的文学历史长河中,唐代诗歌无疑是最为璀璨的明珠。而王勃与李贺,这两位早逝的天才诗人,恰似划破夜空的两颗流星,虽生命短暂,却迸发出了永恒而耀眼的光芒。王勃六岁就能作文,而李贺七岁就能写诗。此二杰并不像天才方仲永,而是在文学之路颇有建树。

虽然他们的一生,永恒的定格在了7岁。但他们犹如镶嵌在唐代诗歌苍穹中的两颗独特星辰,同属大唐诗坛,因所处时代背景的不同、创作取向的差异,在唐代诗歌谱系中占据着截然不同的坐标,散发着各自独特的魅力。本文将深入地从文学革新、艺术建构与历史回响三个维度,全方位剖析这两位诗人在中国文学史上的独特价值。

一、文学革新的路径分野

一、文学革新的路径分野王勃:初唐文坛的破冰者

初唐时期,文学领域仍被六朝绮靡文风所笼罩,宫廷应制诗占据着主流地位。这些诗歌内容空洞,形式华丽,多为歌功颂德、点缀升平之作。在这样的文学环境下,王勃(649 - 676)以其卓越的才华和大胆的创新精神,成为了初唐文坛的破冰者。

王勃的突破首先体现在骈文的重构上。骈文在六朝时期达到鼎盛,但也逐渐陷入了形式主义的泥淖,过于注重对偶、声律和用典,而忽视了内容的表达。王勃的代表作《滕王阁序》则犹如一股清泉,为骈文注入了新的活力。他以“层峦耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地”这样极具空间张力的描写,展现出了雄浑壮阔与细腻精微并存的审美范式。文中“穷且益坚,不坠青云之志”这句千古名言,更是赋予了骈文以士大夫的精神内核,使其不再仅仅是一种华丽的文字游戏,而是承载了文人的理想和抱负。

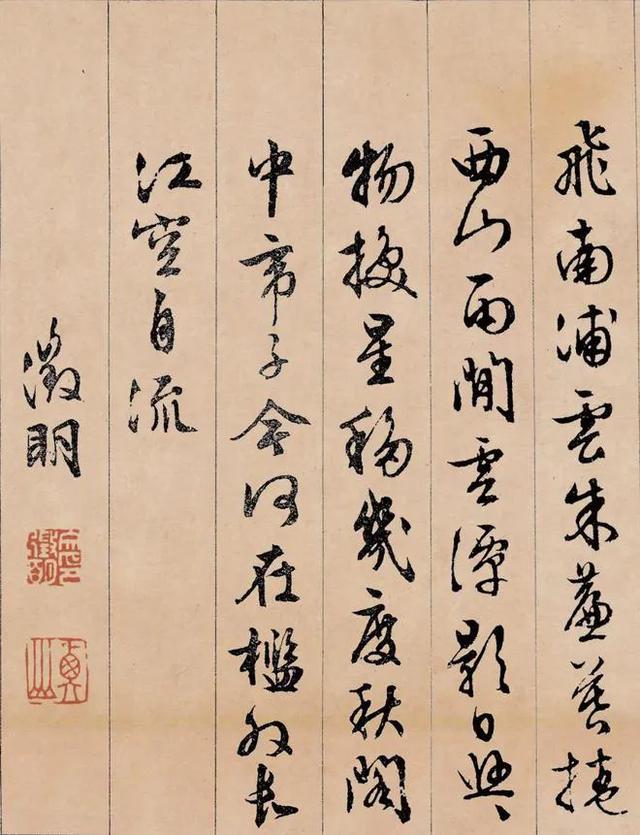

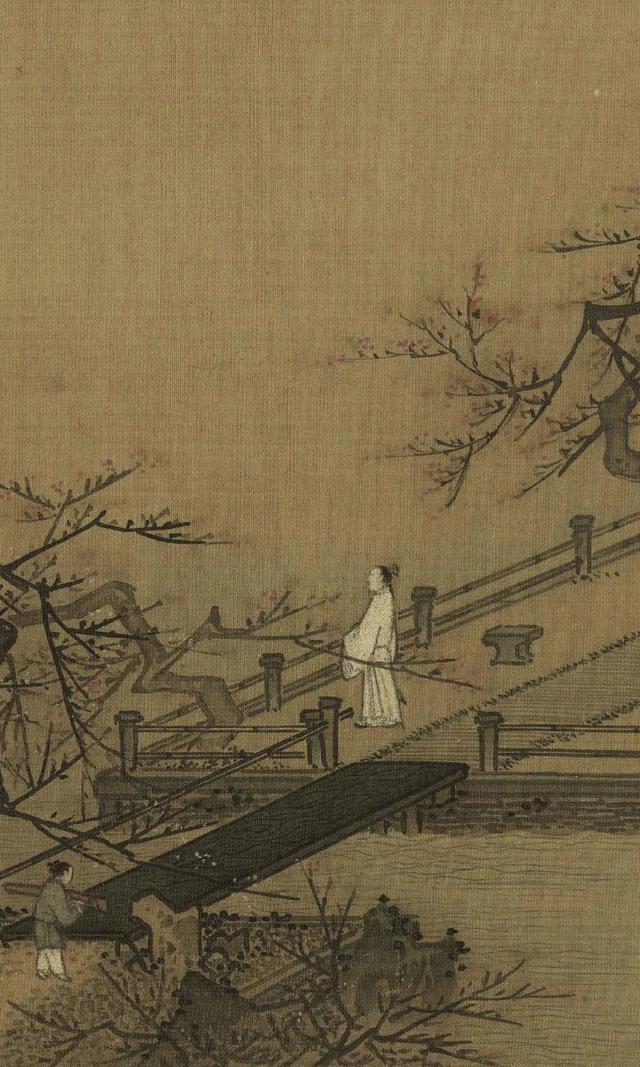

从史料记载来看,王勃创作《滕王阁序》时年仅二十多岁。当时,王勃前往交趾看望父亲,路过南昌,恰逢都督阎伯屿新修滕王阁成,重阳节时在滕王阁大宴宾客。王勃参与了此次宴会,并当场写下了这篇千古名篇。都督阎伯屿起初对王勃并不在意,但当他读到“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”时,不禁拍案叫绝,对王勃的才华大为赞赏。这一故事不仅展现了王勃的文学天赋,也说明了《滕王阁序》在当时就已经引起了轰动。

除了骈文,王勃在近体诗的奠基方面也做出了重要贡献。他的五律《送杜少府之任蜀州》以“海内存知己,天涯若比邻”的时空超越,突破了宫体诗的狭小格局。宫体诗多以宫廷生活为题材,情感细腻但格局狭小,而王勃的这首诗则展现出了广阔的胸怀和豁达的情感。据《全唐诗》统计,王勃现存76首诗中,合格律者占比68%,远高于同期诗人,可见其自觉的文体建设意识。在初唐时期,律诗的格律还处于发展和完善阶段,王勃能够如此严格地遵循格律进行创作,并在内容上有所创新,为唐代律诗的成熟和发展奠定了基础。

李贺:中唐诗歌的变异体

中唐时期,社会矛盾日益尖锐,政治局势动荡不安。在这样的时代背景下,李贺(790 - 816)的创作呈现出对传统的颠覆性解构。

李贺的创新首先体现在意象系统的革命上。他的诗歌中充满了超验想象和独特的意象。在《李凭箜篌引》中,“女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨”这句诗,将音乐的美妙描绘得淋漓尽致,打破了物我界限,创造出了一种奇幻的艺术境界。《金铜仙人辞汉歌》以“衰兰送客咸阳道,天若有情天亦老”的悖论式抒情,建构起了“诗鬼”特有的死亡美学。这种独特的意象系统,与传统诗歌中的意象大相径庭,给人以强烈的视觉和心灵冲击。

从历史背景来看,李贺生活在中唐时期,藩镇割据、宦官专权等问题严重,社会的动荡和人生的坎坷使他的诗歌充满了对命运的无奈和对生命的思考。他的这种独特的创作风格,也受到了当时一些道家和佛教思想的影响。道家的奇幻想象和佛教的生死观念,都在他的诗歌中有所体现。

李贺的语言实验也具有先锋性。他自创的“长吉体”突破了格律的束缚,《梦天》中“遥望齐州九点烟,一泓海水杯中泻”通过空间变形实现了哲学追问,这种“通感蒙太奇”手法比法国象征主义早了一千年。李贺在诗歌语言上大胆创新,运用奇特的比喻、夸张和象征手法,使诗歌具有了独特的艺术魅力。他善于运用冷艳、奇崛的词汇,营造出一种神秘、诡异的氛围。

二、艺术维度的双峰并峙

二、艺术维度的双峰并峙王勃的文学世界始终保持着士大夫的精神标高。在《滕王阁序》中,“东隅已逝,桑榆非晚”的进取姿态,展现了他对人生的乐观态度和积极追求。而“君子见机,达人知命”则体现了他儒道调和的思想。儒家的积极入世和道家的顺应自然,在他的作品中得到了完美的融合,共同构成了初唐文人典型的精神图谱。他的创作如春江潮水,气势磅礴,以阔大的意境为盛唐气象开辟了航道。初唐时期,国家处于上升阶段,文人对未来充满了信心和希望。王勃的作品正是这种时代精神的体现,他的诗歌和骈文充满了朝气和活力,为唐代文学的繁荣奠定了基础。

李贺则执迷于挖掘人性的幽暗秘境。他的280余首诗中,“血”“泣”“死”等死亡意象出现频率达17.6%(据《李贺诗歌语料库统计》)。在《苏小小墓》中,“幽兰露,如啼眼”的鬼魅书写,将诗歌引入了潜意识领域。这种对生命荒诞本质的勘探,使其创作如同暗夜磷火,照亮了中唐诗歌的另类维度。中唐时期,社会的动荡和人生的苦难使李贺对生命有了深刻的思考。他的诗歌反映了当时社会的黑暗和人民的疾苦,同时也表达了他对生命的热爱和对死亡的恐惧。

三、历史回响的差异映射

三、历史回响的差异映射王勃的影响呈现出文明传承的纵向深度。他的骈文范式成为明清科举的“标准文本”,清人李调元称“唐骈文得王勃而体尊”。在东亚文化圈,《滕王阁序》被日本《本朝文萃》、朝鲜《东文选》反复收录。这说明王勃的作品不仅在当时具有重要的地位,而且对后世的文学创作和文化交流产生了深远的影响。现代计算机文本分析显示,“落霞孤鹜”意象在历代书画题跋中出现达4200余次,这进一步证明了王勃作品的艺术魅力和文化价值。

李贺则更多触发了跨文明的横向共鸣。19世纪法国象征派诗人马拉美曾将《李凭箜篌引》译为法文,称其“用意象击碎现实”。日本三岛由纪夫在《丰饶之海》中化用李贺的“秦王骑虎游八极”,构建末世美学。当代作家阎连科坦言《日光流年》的魔幻叙事深受李贺启示。李贺的作品以其独特的艺术风格和深刻的思想内涵,跨越了时空的界限,在不同的文化背景中引起了共鸣。

结语:文学史的又一双子星座

结语:文学史的又一双子星座王勃与李贺的差异,本质上是初唐与中唐文化语境的差异投射。前者在帝国上升期重塑文学正统,以理性和秩序为唐代文学的发展奠定了基础;后者在王朝转型期勘探艺术边疆,以感性和解构为唐代文学注入了新的活力。王勃如日神阿波罗,以理性建构秩序;李贺似酒神狄奥尼索斯,用感性解构规范。

他们的并立提醒我们:文学史的演进从来不是单线替代,而是多维共生。正如敦煌壁画中的“飞天”与“夜叉”,共同构成了大唐气象的完整图景。在当下重审这两位天才,或许能让我们更深刻地理解——真正的文学永恒,不在于生命长度的累积,而在于艺术能量的爆发密度。他们的作品将永远闪耀在中国文学的历史长河中,为后人提供无尽的灵感和启示。