如果说一个人在职业生涯中,只干一两件最苦最累的工作,很正常,因为做人嘛,总得有一些担当。

但最难的是一辈子都在干最苦最累的工作,因为干这种工作,不仅仅需要能力,还需要坚强的意志力,更需要身体耐熬的持久力,一般人都无法做到的。

我军的彭德怀元帅就不是一般人,他是一个能力+意志力+身体耐熬持久力的强人,他一辈子都在做最苦最累的工作,由此立下的战功是不世之功,其他人真的比不上。

彭总在平江起义创立红五军,后续,彭总率部前来井冈山与毛主席汇合,但立即接到最苦最累的工作。

1929年1月,国民党第三次“围剿”井冈山的时候,动用了超过3万人的兵力。

毛主席制定了“围魏救赵”的策略,亲率红四军主力3600人携1100支枪,朝江西的南端,朝赣、湘、粤三省交界的大余县进发。在毛泽东的心目中,大余县成了“魏国”,井冈山是“赵国”。他要进攻大余县,吸引包围井冈山之敌南下,以求“围魏救赵”。

但有时候在绝对实力面前,策略虽然是正确的,但我军仍旧面临困境,敌人分兵去救“魏国”大余,可还有接近3万人继续围困井冈山“赵国”。正在攻山的敌军不仅没有解除对井冈山的围困,而且攻势更加猛烈了。

彭总这个时候手底下只有700多人,双方力量悬殊,已经超过30倍了,但彭总没办法,还是要继续打。

超过30倍以上的比例差距是什么概念?可以说,后续我军发展的所有战争,都没有超过这个比例。即使四渡赤水,我军在那么困难的情况下,敌人也只比我军多10倍。

二、抗日战争时期以八路军副总指挥身份,实际主持前线作战国共合作后,两党对抗日任务进行分工:对于日军的“正面的正规战”,由国民党军队担负;对于日军的“敌后的游击战”,由共产党军队担负。

但我党在敌后却不轻松,日军不可能卧榻之下,也容他人酣睡,他对待我党根据地的军事打击力度,甚于正面抗战。

正面抗战还有闲暇的时候,敌后抗战无一日不是打仗。1938年7月到1940年7月的两年时间中,日军对八路军根据地大队级以上的“扫荡”有109次,累计使用兵力在50万人。其中1万人到2万人的“扫荡”有7次、3万人以上的“扫荡”有2次、还有1次6万人的大“扫荡”。后面,更是施行“三光”政策,我军根据地战斗之残酷,可想而知。

可就是在这么艰难的情况下,彭总还是能发起百团作战,反击日军的报复性“扫荡”,展现出我军强大的战斗力。

经过八年血与火的锤炼,八路军的壮大已经远远超出国民政府的想象,1945年,八路军全军兵力增加了14倍,从7万余人扩大到一百万人,这和彭总的贡献是分不开的。

三、解放战争执掌西北野战军,以2万偏师保卫陕甘宁1947年初,延安的局面非常严峻,我们从事后的角度来说,可以说毛主席用兵如神,但从当时的情况来看,并不乐观。

胡宗南集团相比我军已经占据优势,近百架飞机从空中对延安及其附近地区狂轰滥炸。地面上,敌34个旅,25万余人,兵分3路,以坦克为先锋,从南、西、北三面向解放区压了过来。

我军只有2万余人,武器仅有少量山炮及迫击炮,且弹药奇缺,平均每支步枪子弹不及30发,轻重机枪弹不及500发,炮弹则更为缺乏。

延安此时已处于敌人重兵压境的危急形势之中,而党中央机关,包括毛主席在内,全部都在延安。我们事后诸葛亮,当然知道毛主席撤走了,留给胡宗南一座空城。但当时的情况,其实撤走也是不容易的,或者说,安全撤走也是需要智慧。

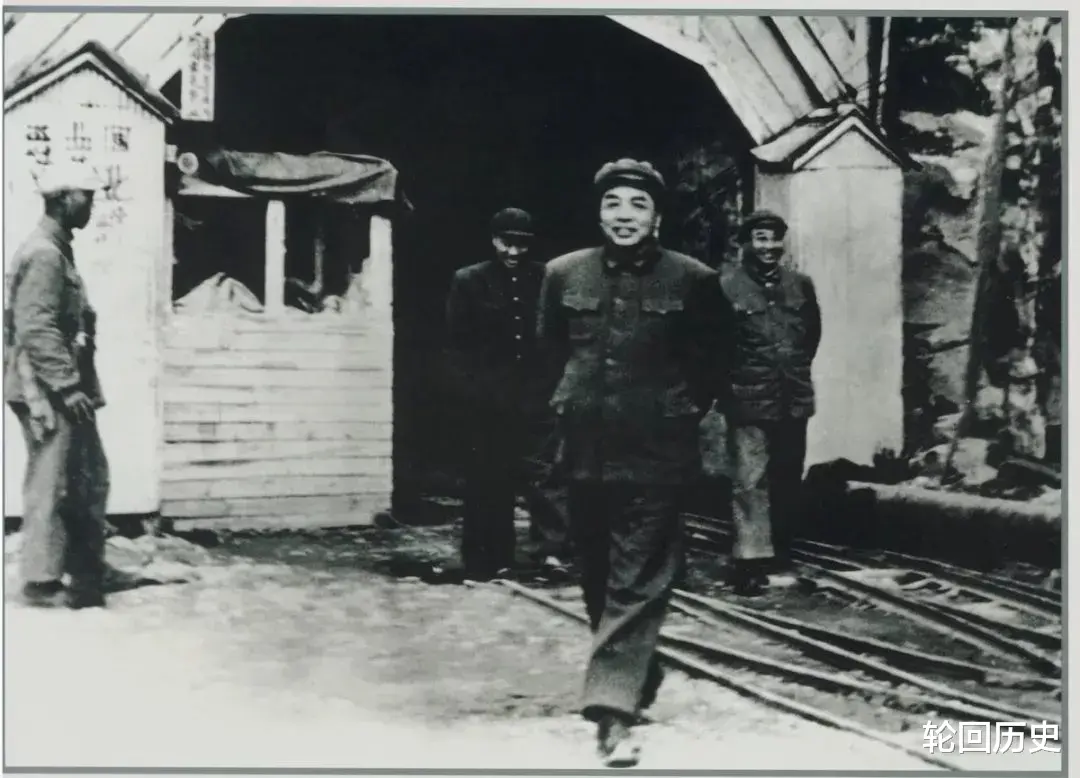

在当时那种形势下,又是彭总挺身而出,代替贺龙元帅,指挥边区各兵团及一切部队,每天吃南瓜子吃谷糠,带着2万偏师与胡宗南的25万大军周旋,打得胡宗南找不着北,保卫了党中央。

新中国成立以后,抗美援朝战争,因为身体、能力、经验以及意向等各种原因,很多将帅不敢接招,包括林总在内。

又是彭总挺身而出,用他的勇敢阐述了这句诗:“谁敢横刀立马, 唯我彭大将军。”

抗美援朝这一军功,是解放军军史上的不世之功,它的含金量远高于国内战役。可以说,要证明解放军的战力,其他军功或多或少都影响不大,但抗美援朝是必不可少,这一场战争足以在军史单开一页。

在彭德怀元帅的指挥下,解放军敢于和世界第一的美军硬拼,这在当时是很多人不敢想象的,如果没有抗美援朝,解放军的军史可能只是在内战上大书特书比较多,但有了抗美援朝,解放军的军史就能步入世界级军队水平的殿堂。

因此,从以上四方面来说,彭总虽然一辈子都在做最苦最累的工作,但他的战功是不世之功,尤其是抗美援朝的经历,这种即使过1000年,这一场仍旧会让中华民族子孙后代所谈论的浴血战斗,让彭总在战功上彻底和其他将帅拉开距离。

世界名帅彭总