在中国近现代书画艺术的长廊中,陈少梅的《八骏四条屏》犹如一匹穿越时空的骏马,以工笔重彩的笔墨气韵,在宣纸上镌刻下永恒的艺术印记。创作于二十世纪三十年代的这组作品,不仅是画家艺术生涯的巅峰之作,更折射出民国时期京津画派在传统与变革中的美学探索。

一、画坛奇才的时代剪影1909年生于湖南的陈少梅,恰逢清末民初社会变革之际。其父陈嘉言作为晚清翰林,家学渊源为少年陈少梅奠定了深厚的传统文化根基。十五岁师从金城入中国画学研究会,在湖社画会的艺术氛围中,这位早慧的画家既得宋元院体之严谨,又承明代吴门之雅逸。三十年代北平画坛正经历中西碰撞的阵痛,陈少梅却以"借古开今"的智慧,将传统工笔技法注入时代精神,《八骏四条屏》正是这种艺术理念的完美呈现。

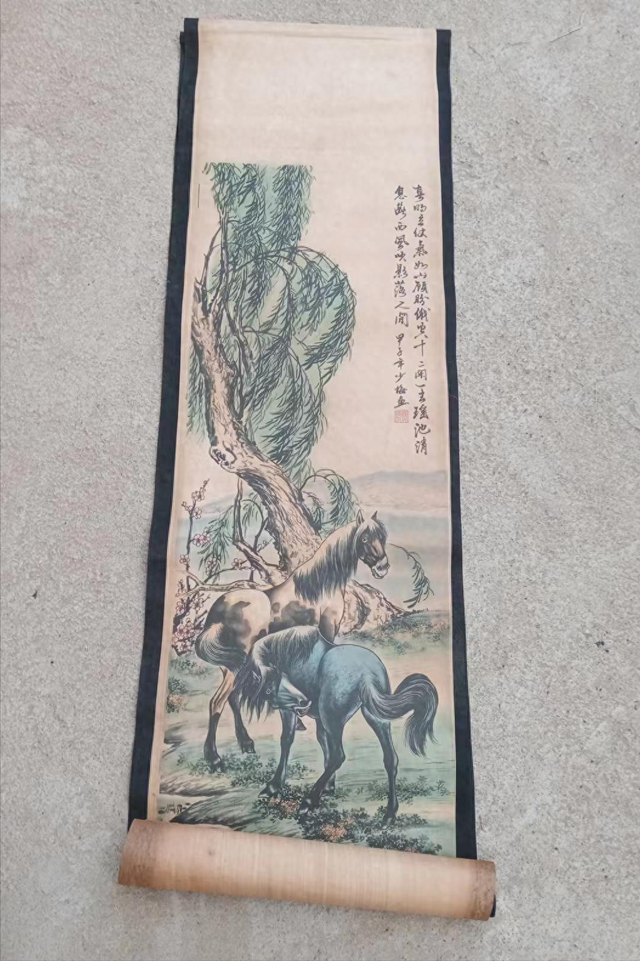

四条屏形制源自明代文人书斋陈设,在民国时期演变为展现画家综合素养的载体。每幅纵136厘米、横34厘米的尺幅,既保持条屏的修长美感,又为骏马的动态表现留足空间。画面中八匹骏马或立或奔,或俯首或扬蹄,在构图上形成起承转合的视觉韵律,这种空间经营既承袭宋人《八骏图》的经典图式,又突破程式化布局的束缚。

二、铁线银钩绘神骏

二、铁线银钩绘神骏陈少梅在笔墨语言上的造诣,于马匹的刻画中展现得淋漓尽致。画家以铁线描勾勒轮廓,中锋用笔刚劲而不失弹性,马首的骨骼结构、鬃尾的飘逸动态皆精准传神。在设色方面,采用"三矾九染"的传统技法,以矿物颜料层层积染,既保留工笔重彩的厚重质感,又通过水墨晕染营造毛发的蓬松感。画面背景的竹石坡岸,以兼工带写的笔法处理,与主体形成虚实相生的美学效果。

在动态表现上,《八骏四条屏》突破传统鞍马画的静态范式。第二屏中奔马前蹄腾空、后蹄蹬地的瞬间捕捉,得益于画家对西洋透视法的巧妙借鉴。马尾的飞扬弧度经几何学计算,既符合运动规律,又具有书法线条的韵律美。这种"中学为体,西学为用"的表现手法,使传统题材焕发新的生命力。

三、艺术价值的时空对话

三、艺术价值的时空对话在艺术品市场,陈少梅作品近年来呈现稳定升值曲线。2011年嘉德秋拍中,《二十四孝图》以1127万元成交,创其人物画作纪录。而《八骏四条屏》作为画家罕见的走兽题材巨制,其稀缺性更为市场瞩目。参考2019年保利拍卖会中金城《八骏图》的2875万元成交价,陈少梅此作兼具艺术史价值与市场潜力。

从鉴藏角度看,这组作品流传有序,民国时期经琉璃厂汲古阁装池,五十年代入藏上海文物商店,八十年代由新加坡藏家递藏。绢本材质的完好保存,矿物颜料的历久弥新,以及画家署款、钤印的清晰完整,构成重要的鉴定依据。画面中"少梅写意"行书款识的劲健笔力,与其书法真迹特征完全吻合。

在当代艺术生态中,《八骏四条屏》的审美价值超越时空界限。画家将骏马意象升华为精神自由的象征,八匹骏马或静或动的姿态组合,暗合《周易》八卦的哲学意蕴。这种将传统文化符号进行现代性转换的创作思维,为当代水墨创作提供了重要启示。当我们凝视画中骏马炯炯有神的双目,仿佛看见一位传统文人在时代洪流中坚守艺术本真的执着身影。

这幅诞生于文化激荡年代的丹青杰作,以其精湛的技艺承载着永恒的人文精神。在拍卖槌起落的市场喧嚣之外,《八骏四条屏》更重要的价值,在于它完美诠释了中国画"古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之"的传承之道。这种艺术智慧,正是中国书画永葆生机的根本所在。