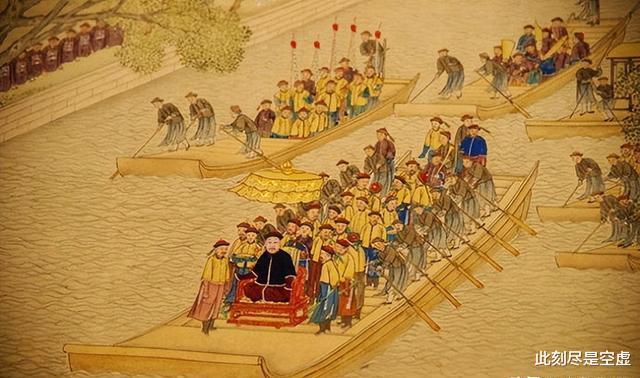

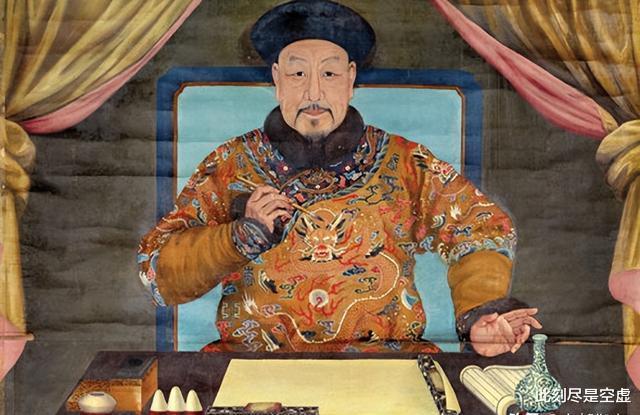

乾隆帝暮年之际,对自身政绩进行总结归纳,于其在位六十载之历程中,判定唯两项举措意义至为关键。其一为“西师”之举,此乃指清廷成功平定准噶尔部与回部之军事行动,此役巩固西北边陲,维护国家统一。其二则是“南巡”之行,即乾隆帝先后六次巡幸江南地区。由此不难洞察,乾隆帝对南巡一事,持有高度重视之态度,此举或蕴含着复杂的政治、经济与文化考量。

乾隆帝声称其六次南巡意义非凡,然而,后世学界对这一历史行为的评价却呈现出显著的分歧态势。在此背景下,如何客观、全面地审视乾隆六次南巡这一历史事件,便成为值得深入探讨的问题。对此,御史秉持独到见解,现予以详述,以飨诸位。

【乾隆南巡的动机以及前提条件】

在康熙、雍正两位帝王的精心治理与开拓下,至乾隆登基之际,大清王朝已踏入盛世的初始进程。彼时,国家财政丰裕,军事力量雄厚,政治生态清正廉明。

乾隆朝初期,局势并非一帆风顺,亦经历诸多跌宕起伏。至乾隆十四年,乾隆帝开启东巡盛京之举,旋即巡幸避暑山庄,并借木兰秋狝之机,密切与蒙古上层贵族之联系。与此同时,于西南地区,朝廷果断施策,成功平定苗民起义,促使大小金川土司归降。在西北方向,准噶尔部亦为清廷暂时制衡。

在国内政治格局演变进程中,雍正帝驾崩后所遗任的两位辅政大臣,于乾隆朝逐渐淡出最高权力核心。乾隆十三年,时任首辅且位列首魁的鄂尔泰溘然长逝,与之并驾的张廷玉亦退而居次。至此,皇权完全集于乾隆帝一身,朝中大臣皆慑于皇权威严,无人敢于阻遏。正因如此,至乾隆十六年,南巡之举已然具备了充分的政治条件。

在《大清会典》的记载范畴内,并未将皇帝南巡之举纳入其中,其进行与否并无明确规制,处于一种可斟酌施行的状态。回溯清朝历史,于乾隆朝之前,仅有康熙帝曾有南巡之先例。至于雍正皇帝,以勤政著称,其在位期间,因专注于处理繁杂政务,故而终其一生甚少离开京师。

乾隆萌生南巡之念,追根溯源,在于对康熙南巡之举的效仿。他意在亲身涉足江南地区,深入洞察当地情形。基于此,乾隆对南巡做出了确切的定位,以 “法祖省方” 概括之,将其视作遵循祖宗成法、视察地方的重要举措。

南巡一事意义非凡,因其涉及数千人之庞大队伍出行,必然会衍生巨额财政支出。为平息天下臣民可能产生的议论,乾隆帝特意恭请皇太后同行,以“恭奉皇太后巡幸江南”作为旗号。此举一出,满朝大臣鉴于“孝道”这一传统道德准则,便难以对南巡之事再作非议。

【乾隆南巡目的是什么?】

若将乾隆南巡单纯归结为对康熙之举的效仿,抑或视作其于江南的游山玩水之行,无疑是片面的观点,此皆为表象而已。乾隆绝非如隋炀帝般,他乃大清乃至中国历史进程中颇具作为的君主。从更深入的视角剖析,乾隆南巡背后实则蕴含着错综复杂的社会背景。

首先,江南地区作为大清王朝至关重要的粮食主产区,其稳定对于整个王朝的粮食供应体系起着关键支撑作用,故而绝不容许出现任何差池。

自南宋以降,江南地区于全国经济格局中始终占据领先地位。究其缘由,该区域土壤膏腴,气候温润,水利资源丰沛,为各类农作物与经济作物的种植营造了优渥条件,其单位产量亦远高于北方地区。

在乾隆帝首次南巡启程之前,其特意命人查阅上年度江南地区各省、府、县的赋税详情。以江苏省之苏州府、松江府,以及浙江省之嘉兴府、湖州府为例,此数府县之地,虽区域范围相对有限,然其赋税数额竟远超西北地区一省之量。此情形凸显彼时江南地区在国家赋税体系中举足轻重之地位。

基于此,乾隆深知,江南地区经济繁荣、财赋充裕,乃是维系大清王朝统治的关键命脉所在。

其二,江南地区社会人心呈现出动荡态势,民众思想领域内,反清理念依旧存续。

清朝入主中原后,针对汉民族推行了一系列严酷镇压举措。彼时,江南地区的地主阶层,对清军南下期间所实施的屠城与剃发政策深恶痛绝,故而发起大规模抗争行动。在此期间,诸多秉持民族气节、矢志抗清的贤达名士纷纷涌现。

在江南地区,于地主阶层与士人而言,明朝所秉持的统治理念长期以来深入人心。及至乾隆时期,江南地域内的反清力量依旧颇为兴盛。

自顺治时期起,出于对江南士人动态严密监察之目的,清廷精心部署,派遣诸多密探奔赴江浙地区。其中,颇具代表性的当属三织造,即江宁织造、杭州织造与苏州织造。这些机构表面上肩负着为宫廷采办服饰及各类用品之职责,而其深层次使命则是隐秘收集各地情报资讯以及舆情舆论态势。

自康熙时期起,清廷于江南地域炮制诸多文字狱案,旨在打压江南士子群体。及至乾隆一朝,乾隆帝亦亲为策划数起文字狱惨案。此一系列举措,充分彰显乾隆帝对于江南地区人心稳定状况怀有深切忧虑。

第三,对水情展开详尽勘察,并致力于水患问题的妥善解决。

在清高宗乾隆首次南巡之际,其于上谕中明确阐述“南巡诸事,重中之重乃河工”。乾隆在位期间,江南地域灾害频发,几近年年受灾,朝廷亦年年实施赈济举措。彼时,除黄河水患泛滥肆虐之外,浙江沿海所面临的海潮侵袭,同样对当地沿海区域造成巨大破坏,严重影响民生与地方稳定。

乾隆在位期间,曾先后六次展开南巡之举。每次南巡,他皆躬亲督察河工事务,且不吝斥以重金,历经长久时日精心修筑海塘。在这一系列举措之下,前朝遗留的诸多水患问题得到了有效治理。由此可见,乾隆南巡期间的众多作为中,对水患的妥善处置,无疑是其最为显著的政绩。

其四,旨在缓和江南地区的社会矛盾。彼时,江南地区因诸多复杂因素,社会矛盾呈现出逐渐激化的态势。缓和此区域的社会矛盾,对于维护地方的社会稳定、促进经济与文化的持续发展具有至关重要的意义。这一举措致力于协调各方利益关系,化解潜在冲突,营造和谐有序的社会环境,从而为江南地区的长远繁荣奠定坚实基础。

乾隆登基之后,全国人口呈现出迅猛的增长态势。在短短六十年间,人口规模急剧膨胀,增长至原有数量的四倍,总量高达三亿。江南地区,作为彼时经济与文化高度繁荣之域,其人口增长速率更为显著。这种过快的人口增长,进一步引发了一系列社会矛盾的逐步激化。

在历史发展进程中,人口与土地资源的矛盾始终尖锐对立且难以调和。这一矛盾致使众多农民陷入粮食匮乏困境,生存面临严峻挑战。由此,诸如抗租、争田、夺粮等一系列严重的社会冲突事件频繁涌现,甚至进一步演化成数次颇具规模的农民起义运动,深刻影响着社会的稳定与发展。

第五,借由南巡这一契机,此人肆意纵情于游山玩水之中,毫无节制地放任自我。

素有“上有天堂,下有苏杭”之美誉的江南水乡,以其旖旎秀丽的景致,对乾隆皇帝产生了强大的吸引力。在这片钟灵毓秀之地,诸如苏州的网师园、沧浪亭、狮子林,扬州的个园,南京的瞻园以及上海的豫园等园林胜境,皆留存有乾隆驻足流连的踪迹。

身为封建王朝的最高统治者,皇帝虽处于权力巅峰,却亦为人,有着常人共有的情感与欲望。在一定范畴内追求愉悦与享受,于情理之中尚可理解。然而,乾隆皇帝在位期间的六次南巡之举,自第三次起,性质悄然转变。其南巡过程中的诸多享乐行径,无疑加重了黎民百姓的负担。与之形成强烈反差的是,康熙皇帝同样曾六次南巡,二者的南巡在本质与影响上存在显著差异。

步入晚年,乾隆帝已然洞察南巡之举所衍生的诸多负面效应。有鉴于此,他特颁旨意,明令后世君主不得再行南巡之礼。事实上,即便乾隆帝未颁布此谕,彼时的清王朝,由于内忧外患交织,财政状况已陷入困窘之境,实难具备支撑皇帝南巡的经济实力。