在悠悠历史岁月里,每个时期都留下了自个儿的标志,清朝那会儿的中国护照,就是那会儿挺有代表性的一样东西。那时候,护照就像是清朝的一个名片,展示了那时候中国的风貌。它不仅仅是个出行的证件,更像是个时代的缩影,让人一看就能想到清朝的那些事儿。所以说,清朝时期的中国护照,真的是那个时代挺重要的一个象征。

护照上那二十七个字,清清楚楚写着一个国家即便碰到再大的困难,也绝不会放弃守护自己的尊严和权利的坚定意志。

19世纪那会儿,这些话就像突然亮起的灯,穿透了清朝衰败的黑暗,让人看到咱们民族在乱世里怎么使劲儿找自己的位置,想提升国家的地位。

可这样的付出到底够不够呢?到了清朝晚期,因为国家大门被强行打开,护照就变成了中国连接世界的一个关键手段。

它代表着国家的荣耀,同时也反映出民族的坎坷历程。

护照上那27个字的记录,就像是在讲一个关于勇气和自信面对挑战的事儿。

这是个啥样的年头呢?以前威风凛凛的一个王朝,现在碰到了外来的挑战和自家内部的变动,它得怎么接招呢?说到护照的变化,这可不是简单换个行政规矩的事儿,它就像是咱们民族历史的一个小写照。

护照上那27个字,背后藏着啥样的故事呢?它们怎么就成了个国家从不行到厉害的见证?这段历史的回忆,对现在的我们来说,又能带来啥启发和改变?

明朝末年,咱们国家搞了个“自己管着关门”的法子,这可不是说完全把大门一关,谁也不让进,而是挑着来,有点选择性地跟外面打交道。

这个计划主要是为了兼顾国内安稳和海外买卖的需要,并且还能管住沿海的海盗行为。

那会儿的中国,虽说在科技和经济发展上还没赶上现代化的快车,但在管理社会、组织群众方面,那可是已经挺有一套了。

在“自我设限”的贸易规矩里,外面的买卖大多得靠几个特定的码头来搞,比如说广州。这些码头啊,就成了咱们中国跟外面打交道的关键大门。

在这些地方,商贾和使者常常来来往往,可普通老百姓却很少能碰上外国人。

不过,工业革命一往直前,西方国家就琢磨着找更大的地盘和资源,这时候,中国就成了他们眼里的香饽饽。

那时候,清朝把明朝给替代了,成了咱们中国的新老大。

清朝的皇上和大臣们,遇到外面来的各种难题和压力,就变得特别小心谨慎,走了保守的路子。

他们更严格地执行了封闭政策,只把广州作为对外贸易的唯一窗口。

这个决定其实显示了清朝的皇帝们心里头的不踏实和提防。

“这样做虽然能保护咱们国家的土地,但终究不是个长久的办法。”一位老臣在朝廷上这样讲道。

然而,这种求稳的意见,终究没能扭转统治者的决定。

不过,日子一天天过去,清朝的外交策略渐渐碰到了大问题。

鸦片战争一开打,就说明咱们中国以前那套关起门来过日子的老办法,算是走到头了。

打完仗以后,中国没办法,只能签了一堆不公平的条约,大门也被迫全打开了。

这一连串的事儿,对清朝的那些当权者来说,真的是个超级大的重创。

真没想到那些洋人会这么耍心眼,咱们大清国竟然落到了这步田地。”一位朝廷重臣在不得不签下那些欺负人的条约后,满心愤怒地感叹。

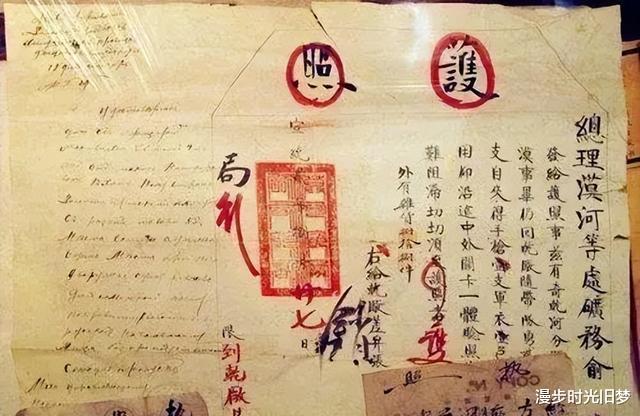

那时候,清朝政府瞧见了西方的做法挺管用,于是就跟着学,动手搞起了护照,用来管管老百姓出国进国的事情。

这种做法,一方面体现了清朝面对现实的种种困难,不得不做出的让步;另一方面呢,也表明了他们在尝试接受并加入到现代国际体系中的决心。

在清朝时候,护照这东西并不常用。一开始,护照主要是为了方便跟外国打交道,而不是为了在外国保护咱们的人。

在清朝,只有像官员、学者、商人这些少数人,才有本事拿到护照出国。

他们抓住这些难得的机会,慢慢接触并了解外面的文化和先进技术,同时,他们也把外面的新知识带回了国内。

这次出门,得好好瞧瞧外国人有啥优点,回来好给咱老百姓开开窍。那位准备出国考察的官员,就这样跟他手下的人说了。

清朝快结束的时候,出国用的那个本本,就是护照,变得越来越重要了。

它不光代表着一个人的身份和地位,还显示出中国正一步步走进现代国际大家庭,成为一个重要成员。

在这个过程中,中国碰到了不少难关和考验,不过这也成了中国历史上的一个关键节点,给中国往后的发展铺好了路。

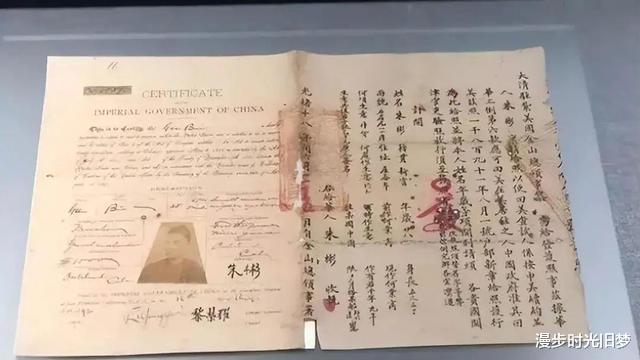

【护照上的27个字:清朝自信的象征】

清朝那会儿的中国护照,跟现在的不太一样,样子和功能都有所不同,但它却有着很特别的意义。

在那个混乱的年代,清朝虽然实力不行,但这句话还是表明了他们对老百姓权利的坚决态度。

护照的演变历程,其实就是清朝政府一步步走向现代化的写照。最开始,护照这东西在清朝可不常见,但随着时间的推移,它开始慢慢出现并发展起来。这背后的推动力,就是清朝政府在不断尝试跟上时代的步伐,让国家变得更加现代。你可以说,护照的发展就像是清朝政府现代化的一个小缩影。从最初的简陋形式,到后来越来越规范、越来越完善,这都与政府的改革和进步息息相关。所以,当你翻看护照的发展历史时,你会发现,这其实也是清朝政府在努力适应新世界、新环境的一个过程。

最早的护照其实是大家共用的,就像是一群人合伙用一个一样。但这种做法很快就被看出问题来了,它太慢太麻烦了,根本跟不上国际上人来人往的节奏。

后来,清朝政府推出了个人护照制度,这样,每个要出国的人都能拿到属于自己的那本护照了。

早些时候,因为还没有照片这类方便的认人手段,清朝的护照里就得把人的长相身材写得很清楚。就像说,“这个人大概两米多高,脸白白的没胡子,眼睛还特别亮”。

这些描述文字被看作是确定一个人身份的关键手段,里面每句话都是经过深思熟虑挑出来的,要保证能把那个人的特征说得清清楚楚、明明白白。

“这护照上的照片是我,虽说没画画儿,但那些字儿也能把人描得活灵活现。”一个马上就要出国深造的学者,给旁边的人看自己护照时这么说。

这种护照的样式在当时算是相当前卫的。

另外,这也说明了清朝政府在慢慢适应并了解国际上的事儿。

清朝跟外国打交道越来越多后,护照就开始变着花样升级了,内容和样子都不断改进。

比如说,清朝那会儿,政府就想了个招儿,在护照上贴上照片,好让认人更准点儿。

另外,办理护照的流程现在变得更简便了,这样能更快地拿到护照。

这些新变化大大增强了护照的好用程度,同时也显示了清朝政府在追求现代化方面所做的尝试和取得的进展。

清朝那会儿的护照上,就写了27个字,别看简短,背后的历史故事可不少。

这既是清朝政府向外界发出的一个宣告,也显示了当时的文化底气。

那时候,清朝碰到了不少难关和考验,但从这句话里,你能感受到清朝那股子永不认输的劲儿。

这27个字,简直就是清朝护照的精髓所在,也让那时候的中国人倍感自豪。

【护照与国运:清末至新中国的转变】

到了19世纪末20世纪初那会儿,中国的情况可真是大变样了。清朝护照上写的那27个字,看着挺有底气和面子的,但说实话,那时候的实际情况太糟糕,让这些字都显得没啥说服力了。

在外国强国的连连进攻和国内政局的一团糟里,清朝慢慢地垮了下来。

如今的大清早已不是以前的大清了,一个国家的未来,哪能光靠几本护照来决定呢?一位饱经风霜的老大臣在朝廷上感慨地说。

护照上的那段话,虽然说是清朝政府想保护老百姓的权利,但在那些有权有势的人面前,这种保护根本就是纸上谈兵,没啥大用。

尽管这样,护照的重要性以及它所代表的含义,在清朝衰败之后并没有就此不见。

辛亥革命一闹起来,中华民国就登台了,它不光接手了清朝的护照那一套,还给改头换面了一番。

这段时间,中国的护照制度跟上了国际的步伐,更加重视维护咱们老百姓在国外的正当权利。

接过先辈的志向,翻开新国家的历史一页。这是中华民国时期,一位外交官在办理护照事情时讲的话。

护照制度迎来新变革,这既延续了过去的好传统,也寄托了对未来的新期望。

新中国成立后,中国政府对护照管理动手进行了大刀阔斧的更新。

这些新举措让老百姓出入境变得更加便捷,最关键的是,它们实实在在地维护了咱们中国人在海外的正当权利。

中国在国际上的影响力越来越大,咱中国的护照现在也越来越有分量了。

这本护照,不只是出门的凭证,它还代表着咱国家的面子。一个新时代的中国人在国外亮出护照时,满脸骄傲地说。

新中国护照上虽然没了那27个字,但它们背后的精神一直都在。

现在这年头,中国慢慢变成了世界上的大国,咱们中国老百姓在国际上的地位那可是涨了不少。

现在的中国,早就甩掉了弱小和屈辱的标签,成了强大和尊严的新代表。

说起历史,清朝护照上的27个字挺有意思的。它们就像那个时代的标记,悄悄记录了一个民族从低谷到高峰的翻身仗。

这些话里蕴含的历史分量和文化底气,一直是中华民族坚韧不拔的精神宝藏,鼓舞着无数辈的中国人,在全球的舞台上展现自己的魅力。

【结语】

从清朝时候关上大门,不跟外界往来,一直到新中国站起来,中国护照这东西,真的就像是个历史的见证者,看着咱们国家经历风风雨雨,也记下了咱们民族想要有自信和尊严的那些日子。它就像是一面镜子,照出了咱们国家从低谷到高峰的变化,也反映了咱们民族不断追求自我认可和尊重的历程。

护照上那二十七个字,虽然简短精炼,但特别有分量。它们不光表明了清朝政府维护民族尊严的立场,还体现了中国人在困难时期始终坚持寻找自我肯定的精神。

如今,回头瞧瞧过去,你能清楚看到那时候咱们中国人的顽强和聪明劲儿。

现在护照上已经找不到那27个字了,但它们背后的意义,咱们还是得记住。

新时代里,这种精神持续鼓舞着中国人在全球舞台上大展身手,为国家的昌盛和民族的崛起添砖加瓦。