如果说十年前结婚还算是一种“人生必答题”,那么今天,它更像一道“选做题”——而且越来越多人选择跳过。

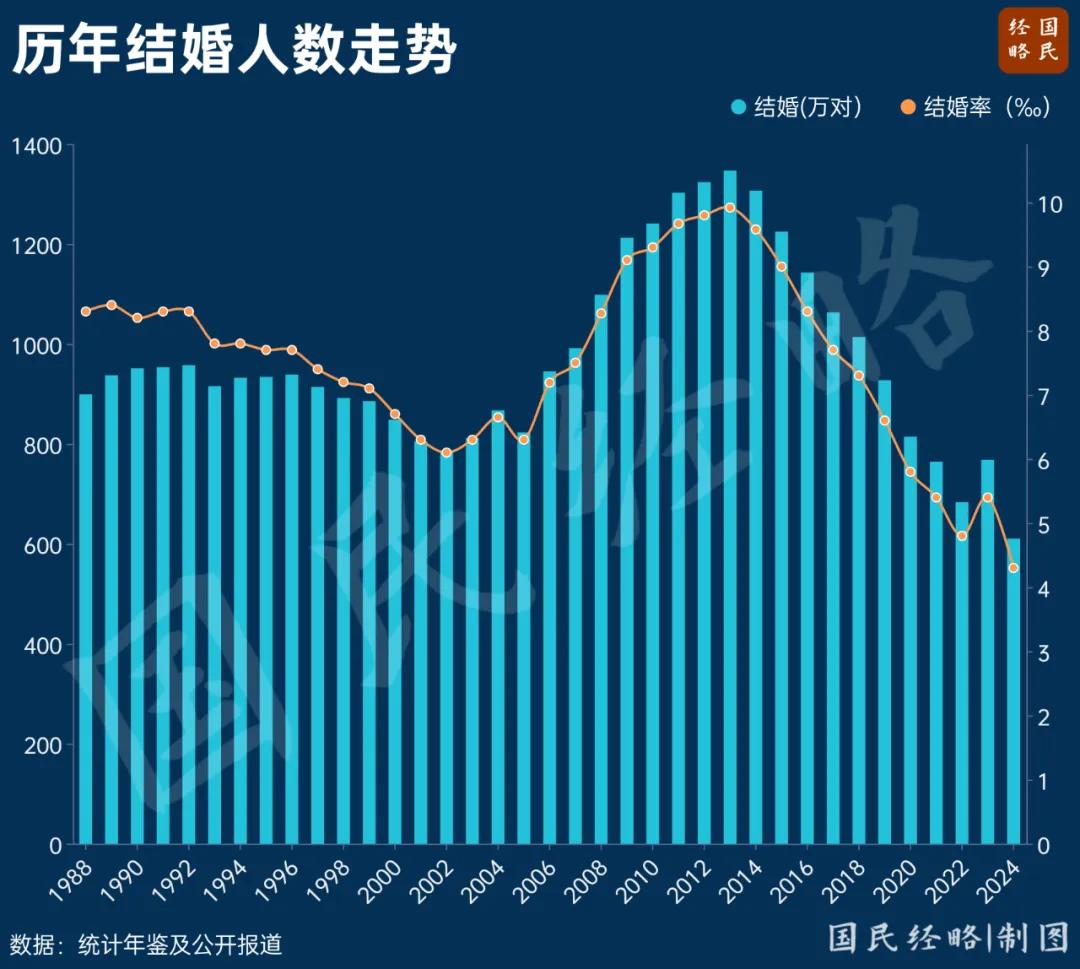

根据最新民政部门数据,2024年全国结婚登记人数再创新低,较2013年高峰期已经减少超过50%。过去人们关心“结婚早晚”,如今的问题是“结不结”。从“催婚”变“劝分”,从“为结婚攒钱”到“为单身自由买单”,中国式婚姻正在进入一个深刻转型期。

1. 结婚不再是“必需品”

曾几何时,“成家立业”是一体两面。如今,年轻人早已学会“先立业,再看需不需要成家”。婚姻的功能性——比如稳定生活、养育后代、经济合力——正被现代社会中的“独立个体”逐步瓦解。尤其是在女性受教育程度与经济地位显著提升的背景下,婚姻不再是实现安全感的唯一渠道。

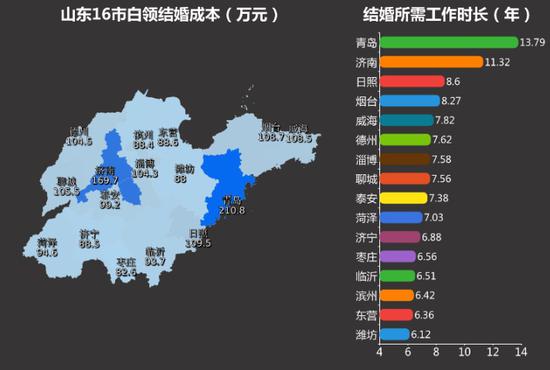

2. 成本太高,情感风险太大

买房、彩礼、孩子教育、原生家庭摩擦、职场与育儿冲突……婚姻从“港湾”变成了“战场”。尤其对于大城市打拼的年轻人而言,婚姻意味着牺牲自由、承担责任,却未必换来理想生活。不是不渴望亲密关系,而是怕“赔了青春又丢了自我”。

3. 社会期待在降低,单身获得感在提升

和十年前相比,现在“单着”的人更多也更坦然。生活方式多元、社交圈更广、心理咨询普及、单身经济成熟……这些因素让“一个人也可以过得很好”不再是口号,而是一种现实。结婚不再是唯一的人生归宿,“合则聚,不合则各自灿烂”成了新共识。

从社会角度看,这不是“小事”结婚率下降,影响的可不只是婚庆行业和月老庙。

出生人口减少:婚姻是生育的前提,结婚人数下滑直接导致出生率下降,这已经在多地出现连锁反应。2022年的出生人口数仅为956万,这一数字已经低于抗日战争时期的1944年。到了2023年,出生人口数进一步下滑至902万,与2022年相比减少了5.6%,这一水平已经接近抗日战争如火如荼的1940年的出生人口数。

老龄化加剧:年轻人结得少,孩子生得少,老龄社会负担加重,社保体系、劳动力市场都将承压。

房地产与教育结构被牵动:传统以“成家”为动因的买房模式正被打破,“学区房热”也将随出生率调整而逐步降温。

那怎么办?该“鼓励结婚”吗?这是一个绕不过去的问题,但答案不该只是“多宣传”或“发奖金”。

年轻人不是不想结婚,是“不敢结婚”“没法好好结婚”。鼓励结婚的真正关键,在于构建一种有安全感的社会结构,而不是简单“喊口号”:

减轻教育与住房压力,让年轻人敢于规划未来;

优化职场育儿支持,让“生孩子”不等于“断职业”;

推动家庭角色平等,让婚姻不是牺牲,而是合作;

保障单身权益,让“不结婚”也有体面人生。

今天的年轻人,并不是彻底抛弃婚姻,而是在更谨慎地审视它。只有当婚姻真正回归“共同成长、相互滋养”的本质,而不是变成责任堆积的“制度容器”,它才会重新成为一个“值得拥有”的选项。

或许,婚姻的未来,不在于“数字回升”,而在于它在我们人生中的真正意义感能否被重新定义。

所以说生孩子不是经济问题,而是观念问题。