2005年11月25日,李小林将父亲巴金的骨灰与母亲的骨灰一同撒进大海里,她掩面而泣哽咽地喊:“妈妈,爸爸和你在一起了!”

33年前,萧珊患癌病逝,遗体火化后,她的儿女想将母亲下葬,68岁的巴金抱着妻子的骨灰盒死死不撒手,“不行,她看不到我在,会一直牵挂的。”

巴金不顾亲人反对,执意将骨灰盒放在枕边,每晚都要抱着它入睡,他说她的骨灰有我的血与泪。

从那天起,他就一遍遍叮嘱儿子女儿,等他也走了,一定要把他的骨灰同她的掺和在一起。

“这是她的最后,然而绝不是她的结局,她的结局将和我的结局连在一起。”

而这个愿望,终于在33年后实现了。

谈起自己的爱人萧珊,巴金到死都无法忘记她那双美丽的眼睛。

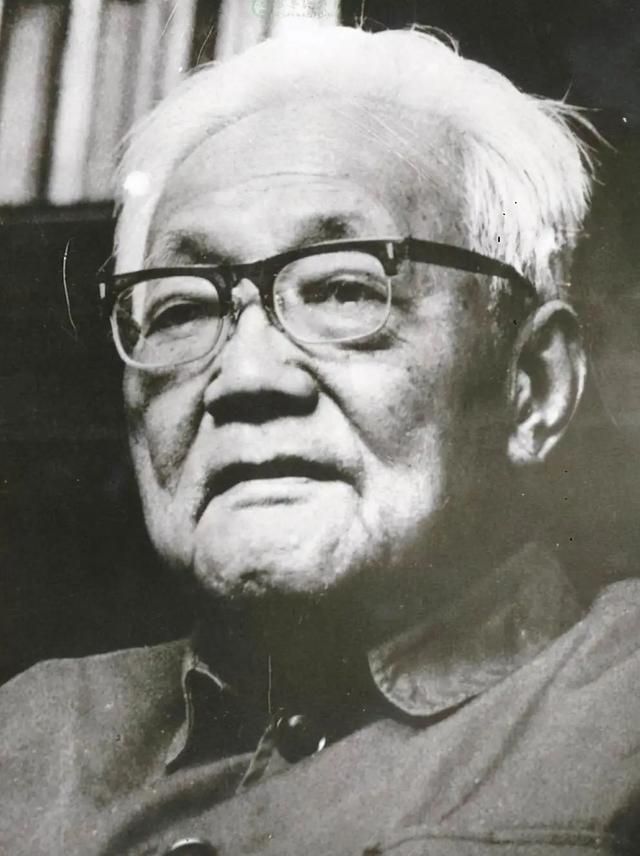

1936年,32岁的巴金在文学创作和翻译方面已是声誉卓著,他的《家》更是深深触动了年轻一代。

飞向巴金家门口信箱的信越来越多,但巴金却对其中一个读者记忆深刻。

她笔迹娟秀,虽言辞不多,但来信频繁,巴金想不注意到都难,落款总是“一个十几岁的女孩”。

每一封巴金都认真地回复了,两人通信大半年,有一天女孩在信中请求:

“笔谈如此和谐,为什么就不能面谈呢?希望李先生(巴金原名李芾甘)能答应我的请求……”

写信不同于打电话,可以及时得到回应,女孩就擅自约了时间、地点,还附了一张自己的照片。

一半是不敢辜负读者的等待,一半是自己也好奇,巴金便赴约了。

若提前能够预知,踏进那家咖啡馆,两人后面要产生割不断的羁绊,还要共赴那么大的灾难,巴金是否会后悔?

当时,19岁的萧珊眼睛忽闪忽闪的,看着巴金说:“李先生,我想跟你结婚。”

表白很真挚,可在比她大出整整13岁的巴金看来,萧珊是昏了头,自己怎么可能答应。

然而少女的爱很狂热,萧珊穷追不舍,巴金迎上那灼热的眼神,拒绝的话越说越难说出口,最后他采取缓兵之计。

他告诉萧珊,“你现在的任务就是好好学习,等你学有所成,长大了,如果还喜欢我,我们就结婚。”

巴金原本想,小年轻的爱就一阵子,能维持多久,等萧珊长大了,见多世面,怎么会看上他?

可他低估了萧珊的爱,甚至在与她结婚后多年,巴金都意识不到她有多爱他。

哪怕巴金心里的预估线一年比一年高,他也还是无法知道,萧珊的爱看不到头,巴金即便把手中的探测仪再往里深一点点,他也窥探不到全部。

8年后,萧珊如约回来,向巴金讨要说法,巴金也兑现了承诺,迎娶了27岁的她。

他们在贵阳花溪旅行结婚,没有婚礼没有宴席,两个人在朋友借住的木板房中,吃着一份清炖鸡和两碟小菜度过了新婚之夜。

后来,萧珊在八平米不到的屋里先后生下一对儿女,在战火纷飞的年代,一家四口生活很苦,但过得很幸福。

(巴金、萧珊一家人)

虽然吃不饱穿不好,但萧珊曾经买的四只玻璃杯,每天都有人用,每天每一只杯壁都挂着水,还有什么比这更幸福的?

可这一切在1966年全被按下暂停键……

1966年8月的一天夜里,突然有一群年轻人冲进62岁巴金家,萧珊见情势不对,偷溜出去报警,想寻求官方介入帮助。

结果那天夜里只有一个值班的,人多势众他他不敢插手。

那些人便当着民警的面,抽出自己腰间的铜头皮带,把萧珊狠抽了一顿,又把她押回来,和巴金一起关在厕所。

那段时间,巴金天天在牛棚里干活、写检查,任何人都可以随时过来骂他、教训他,也可以把他拖出去示众,反正罪行都可以自行捏造。

巴金的家谁都能随意出入,想要什么东西就尽管拿,巴金家的东西,别人有支配权,巴金没有。

萧珊也被写了大字报,连街坊邻里的小孩子都敢欺负她,追着她后面喊“臭婆娘”。

很长一段时间里,巴金不敢望那双大眼睛,觉得都是自己拖累了她,他心中有愧。

可巴金又是“自私”的,每天写完检查批斗完回家,进门巴金总是不自觉地寻找那双眼睛。

看到那双眼睛在厨房,还闪着烟火气,巴金一天的委屈、牢骚全都烟消云散了。

晚上,两人睡不着,需要靠服用两颗药才能勉强闭一会,天一亮巴金的心又暗下去了,他感叹“日子难过啊”。

可明明天还蒙蒙亮,旁边那双眼睛竟然已经那么亮了。

巴金看着看着,心也跟着被点亮了,那双眼睛说,“要坚持下去,坚持就是胜利”,巴金说好。

萧珊总是那么乐观,告白被拒,她想着长大了就好了,如今这般境地,她想着丈夫把每天的检查写好就好了。

她以为检查能救活巴金,可其实那些人要他写,不过是为了消耗他的生命。

她以为自己永远强装乐观,就能骗过巴金,几次夜里的小声抽泣怎么会听不见。

后来,巴金不敢再看那双眼睛了,当萧珊躺在病床上虚弱地对他说,“我看不到你解放了”,巴金抬不起头来直视那双眼睛,眼泪太重了,压得他抬不起头。

他也愧疚,更害怕在那双眼睛看到分别。

那些人也真的很“体贴”,可能是知道巴金不敢对着那双眼,几次驳回巴金请假回去照顾萧珊,头头还说,“他不是医生,留在家里,有什么用!”

萧珊的肠癌细胞很快扩散至肝,发展至肝癌,瘦得都脱相了,但很奇怪,那双眼睛还是那么亮。

医生说必须动手术,还能再拖些时日,巴金去和萧珊说手术的事,萧珊听完笑着说了一句,“看来,我们要分别了。”

那双眼睛第一次当着他的面盛满了眼泪,巴金知道妻子过往的坚强是装的,可她真正在他面前展现自己的脆弱,巴金更绝望了。

萧珊手术后,儿子李小棠在她身边守了一晚上,过两天换成了巴金,因为李小棠病倒了,查出患肝炎。

巴金回到家,走进空荡荡的房子,无声地叫着:“一切都朝我的头打下来吧,让所有的灾祸都来吧,我受得住!”

可老天偏要让他旁观爱人的逝去,在李小棠被关在隔离间里还没出来,萧珊走了。

就像第一次晕倒过后,别人叫她打电话告诉巴金,她说“他在写检查,别去扰他”,也没有告诉他,她之前被医院拒收过好几次。

这次她也让巴金回去吃午饭,什么也没说,自己在医院安安静静走了。

再见到她,已经在太平间了,巴金再也收不住了,他崩溃大喊:“我还有许多话没有跟你倾吐,你不能没有留下一句话就离开我!”

巴金是信守承诺的人,他答应等萧珊学成归来再结婚,他就孑然一身等了她8年。

可萧珊不是,婚后她答应过巴金会好好学习,但她学习老半吊子,“缺乏刻苦钻研的精神”。

在战火纷飞的年代,巴金不停地在经历与亲人、朋友的分别,他难受到不能自已。

萧珊总附在他耳边轻声安抚:“不要难过,我不会离开你,我永远在你的身边。”

她骗人,就跟学习一样,她没有认真履行这个承诺。

(巴金最后一次见萧珊)

萧珊去世后,在龙华火葬场举行了告别仪式,没有吊客,没有悼词。

68岁的巴金臂间系了个黑布,站在她遗体旁边很久,看着那双眼睛,不太亮了,他为爱人合上了那双眼,这下巴金的世界彻底暗了。

巴金每夜都抱着妻子的骨灰盒睡觉,感觉她还在自己身边,若想和她说话了,就打开她翻译的小说,一边看一边跟她说会话。

他以为自己很快就可以去和她团聚了,可没想到,他活了很久很久。

他和萧珊在一起28年,28年好短,一下子就过去了,失去她之后,巴金一个人又活了33年,33年好漫长,明明也就相差5年。

他说,长寿对他来说是一种折磨。

这样说也许很残酷,但不能否认,巴金的长寿于文学界而言,是一种福报,他这辈子庇护了太多太多人了。

巴金担任《收获》主编多年,扶持过的作家数也数不过来。

余华《活着》多次被拒稿,巴金得知后,直接让他在《收获》上发表。

还不止这一部,审核《许三观卖血记》时,巴金已经病重无法起床,气管也被切开,鼻子里插着胃管。

他还是坚持让女儿把《许三观卖血记》念给他听,他认真听完勉强从喉里挤出两个字“发吧”,这部作品才得以见世。

余华曾感慨:“没有巴金,我的很多作品都发表不了。”

莫言、苏童、王安忆、王朔,这些知名的作家都曾受过巴金的照拂。

缺平台发布,他就给平台,写作没有思路,他就提供思路,往往一句话就能惊醒梦中人。

因发表《祸起萧墙》而一鸣惊人的水运宪,原本在创作这部小说前毫无头绪,一次与巴老聊天,他就把大致的想法跟他说了,请教他该如何去结构。

巴老说:“你听得感不感动嘛?如果听得感动,这就是结构嘛。怎么让人感动就怎么去写嘛。”

巴金这句话立马点拨了水运宪。

张辛欣的小说《在同一地平线上》,原先叫《男人女人彼此彼此》,后来听巴老建议,才改成现在的名字。

哪怕是缺乏自信了,巴金也会给予鼓励,不管对方是什么身份。

17岁的杨苡没有自信,写信向巴金求助,巴金回信鼓励她“要相信未来总是美丽的”。

最后在他的鼓舞下,杨苡翻译出《呼啸山庄》,巴金还亲自参与译名讨论。

张辛欣的《在同一地平线》出版后反响不太好,批评如潮,巴金安慰她:“不要紧,你有才华,有生活,要多写。”

有人直言问他,到底该怎么写出好的小说,巴老说:要说真话,就有小说。

侄子李致也听过相似的话,巴金常和他说的最多的话就是:

“读书的时候用功读书,玩耍的时候放心玩耍,说话要说真话,做人得做好人。”

但人有其负面的一面,话说得好听,但做到与说到往往差一大截。

可巴金也跟舒乙说过:“人活着,说的和做的要一致,这是达不到的,达不到也要这样做,这个社会才能变得光明。”

这话如今听起来可能有人会觉得假,因为现在太多言行不一的伪人了,但这话巴金一辈子都在践行。

文学圈的事他管,圈外的只要他能管得着,他也要管。

你知道吗?巴金曾收到一个来自杭州读者来信,说有个安徽女生被拐到妓院,这个女生一来不是他的读者,两人也不相识。

但巴金居然找好友王鲁彦、章靳帮忙,连夜赶去杭州。

假装自己是女生的亲娘舅,自掏腰包给了妓院80元把人赎了出来,还担心她后续的生活,安排她在《中流》杂志社工作。

这么微小的人物,他都能考虑得如此周到,很多人说巴金对文学界影响不能用言语说尽。

冯骥才说“巴金的精神影响了一代又一代作家”,作家王蒙道“他是我们的一面旗帜,也是榜样”。

我第一次听到这些话,我非常认可,但总觉得好像还差点什么。

直到我看到张辛欣说的,“在我看来巴金不仅是一个纯真的大孩子,我用我这一辈子判断人的看法来判断,他是一个人,很多人可能不是人,在我看来”。

对,他是个人、完人、大写的人,“人”一撇一捺,巴金用一撇抬头,赶自己的路,用一捺弯腰,帮助别人。

那一撇也可以是别人,当别人都踩着他的肩膀,走向更高的山峰,他反而沉淀下来,在谷底自省、否定自己、剖析自己。

太少人能做到这样的“人”了。

1999年,巴老病重,到他2005年101岁去世,这六年他都靠呼吸机维持生命,每天都要打营养液。

不得不做气管切割手术时,巴老不停哀求医生、家人:“我已经不能再写作,对社会没有用处了,还是停止用药吧”。

所有的人都想让他活着,要生不能生,要死不能死的状态,无疑对巴老是巨大的折磨。

既不能写作服务人民,又不可以去找萧珊,要知道在萧珊去世后,支撑他活下去的,就是他还能为社会为人民做贡献,如今连这个也不能了。

生命的最后两年,巴老身上插满管子,假牙戴不了了,衣服也不能好好穿了。

女儿李小林说,“就像一个永远上着刑的人,看了让人难过。这对老人是一种折磨。他不愿意自己的这个样子被人看到。”

40年前受了刑,现在晚年还要受刑……

到最后,活着成了他的任务,他对家人说“我是为你们而活着”。

留不住他了,留不住他的,当初他写《随想录》,他说:

“我写因为我有话要说,我发表因为我欠债要还,那十年一些人习惯于沉默,但十年的血债又压得平时沉默的人发出连声的呼喊。

我有一肚皮的话,也有一肚皮的火,还有在油锅里反复煎了十年的一身骨头。

火不熄灭,话被烧成灰,在心头越积越多,我不把它们倾吐出来,清除干净,就无法不做噩梦,就不能平静地度过我晚年的最后日子,甚至可以说我永远闭不了眼睛”。

《随想录》写完了,他一肚子的话都说完了,他也如愿完成了萧珊生前最大的心愿:看到他得到解放,什么都做完了,还要用什么留住他?

2005年10月17日,巴老的心跳掉得很快。

女儿李小林冲进病房,贴着父亲耳朵大声叫着“爸爸,爸爸!爸爸,你说了要永远陪着我的啊!”

没有叫回他,就像33年前,他跪在太平间,一遍遍喊萧珊,让萧珊再给他一个说话的机会,跟他再说会话,萧珊也没有回头。

当初萧珊跟他说,永远不离开他,萧珊失信了,后来他跟女儿说,会永远陪着她,他也失信了……

李小林和李小棠都放弃了抢救,他们想爸爸活着,可又知道,活着对他来说太折磨了。

(儿女在海边送别巴老)

他们无法对爸爸的悲痛视而不见,他们不想过去的那些噩梦再追着爸爸跑了。

巴金在世时,经常做噩梦,好几次梦见有人要掐自己的脖子,他惊猛挣扎,从床上掉了下来。

有次他在梦中挣扎,无意识打碎了床前的小台灯。

他惊醒后紧紧抱着萧珊的骨灰盒,如同过去,每次担惊受怕后,他都会缩进萧珊的怀里寻求温暖。

李小林他们都没法给他同等的温暖,只有妈妈萧珊能给,所以让爸爸去吧,去找妈妈,有妈妈在,总会有办法的,噩梦总能被化解的。

我曾看过一张照片,晚年的巴老坐在轮椅上,注视着眼前鲁迅的雕像。

(巴金坐在轮椅上看着鲁迅雕像)

在怀念鲁迅的文章里,巴老说:“45年了,一个声音始终留在我的耳边:‘忘记我。’

声音那样温和,那样恳切,那样熟悉,但它常常又是那样严厉。我不知对自己说了多少次:‘我决不忘记先生’。”

这句话,又何尝不是我们大家想对巴老说的?

记住巴金,对我们有什么用?巴老在怀念鲁迅的文章最后说,“正因为我记得先生,我才有勇气活下去”。