1949年,湖南有个七十多岁的老人,手里攥着一张皱巴巴的报纸,到处打听报纸上那个长得像他去世二十多年儿子的男人。

许子贵老爷子是个本本分分的庄稼人,虽然算不上富裕,但也儿孙绕膝,日子过得挺圆满。唯独一件事让他心里总放不下,那就是他排行老五的儿子五伢子,已经二十多年音讯全无了。村里人都说五伢子早就牺牲在战场上了,可许大爷就是不信这个邪,他总觉得,活要见人,死要见尸,没亲眼见到就不能放弃希望。他心里一直存着个念想,觉得五伢子肯定还活着,早晚有一天父子俩还能再见上一面。

岁月飞逝,许子贵从一头青丝等到了满头白发,可五伢子始终没有消息。在漫长的等待中,许子贵的老伴也离开了人世。如今七十多岁的他常常想:老伴在那边见到五伢子了吗?怎么也不托个梦给我说说?1949年,湖南、兰州等地陆续解放,胜利的喜讯传遍四方。有一天,一张报纸恰巧飘到了许子贵面前,但他不识字,看报纸还不如听别人讲来得明白。

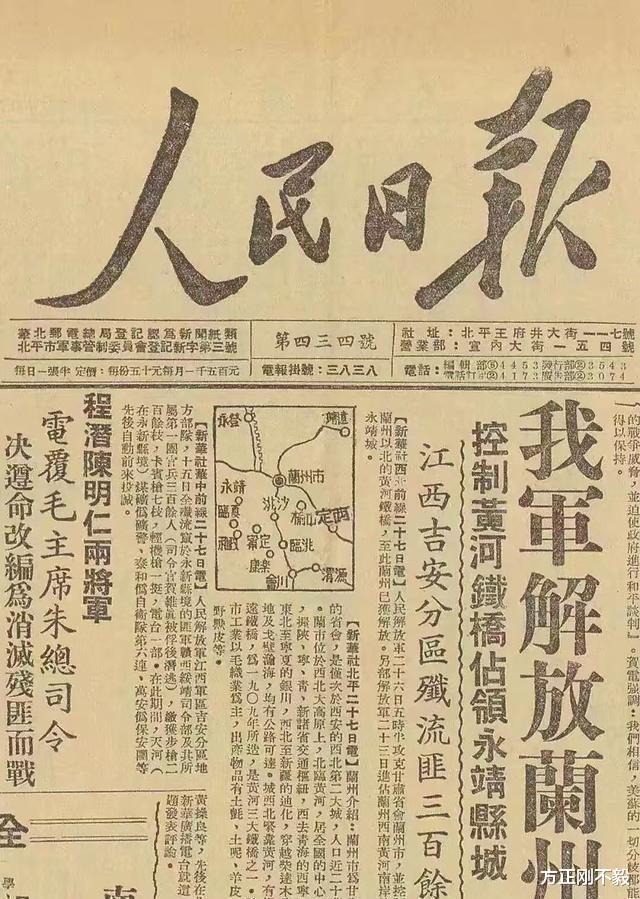

事情就是这么巧,许子贵随手拿起了一份报纸翻看。旁边的人笑话他:“你又不认字,能看出个啥?”许子贵不服气地回嘴:“字儿看不懂,照片总能看明白吧。”他一边生气一边翻着报纸,突然,一张既陌生又熟悉的脸出现在眼前。他不敢相信地揉了揉眼睛,仔细一看,那模样像极了他的五伢子。许子贵又惊又喜,不知该怎么办,赶紧跑回家,把全家人都叫来,让大家一起认认,这个人到底是不是五伢子。

报纸上的照片是黑白的,加上当时印刷技术有限,大家看了都觉得既像又不太像。尽管如此,许子贵不愿放弃这唯一的机会,带着疑问,他开始了寻亲之旅。他找的那个人到底是不是他失散多年的五伢子?那个长得像五伢子的人,究竟是谁呢?

【寻亲之路】

许子贵整理好行装,准备从湖南的农村老家前往省城长沙。由于路途遥远,家里又没有什么交通工具,条件相当困难。他只好带上几天的干粮,一路步行前往省城。到了晚上不方便继续赶路,他就随便找个地方躺下休息。这样走了三四天,他终于到达了长沙,四处打听报纸上提到的人,但始终没有找到。

最终他走到了长沙军管会门口,在那儿站了老半天。这是他能打听消息的最后希望了,他担心这次又白跑一趟。他在门口来回走了好几趟,正巧被外出办事的军管会主任萧劲光撞见。萧劲光让门卫去问问这位老人家是不是遇到了什么麻烦。多亏了萧劲光的这一问,许子贵才终于找到了亲人的下落。

许子贵被守卫领到萧劲光面前,他掏出一张被他视若珍宝却因多次翻阅显得破旧的报纸,指着上面一位将军问道:你认识他吗?他特别像我那已经去世二十多年的儿子。说着,许子贵不禁泪流满面,话语中满含期待,希望能听到肯定的答复。萧劲光仔细一看,报纸上的人正是第一野战军第二兵团司令员许光达。为了弄清真相,萧劲光将许子贵请进办公室,进一步询问详情。许子贵要找的儿子叫许德华,名字并不相符。

虽然姓氏一样,长相也特别像,萧劲光觉得这事非同小可。他先安排警卫安顿好许子贵老人,随后把事情报告给了中央。没过多久,中央就传来了好消息:许光达原来叫许德华,正是许子贵老人要找的五伢子。分离了20多年的亲人终于要团聚了。当时还在兰州的许光达听到这个消息,心里百感交集。这20多年来,他一直想回家看望父母亲人,但身处乱世,自己肩负着振兴中华的重任,只能舍小家为大家。

【不认命的许光达】

许光达生在湖南长沙的一个小村子,家里穷得叮当响,祖祖辈辈都是种地的。他刚出生那会儿,爹娘就琢磨着,这孩子将来也得跟他们一样,一辈子在村里当个庄稼汉。可许光达心里不这么想,他盼着能念书,能离开这个穷地方。到了该上学的年纪,村里有钱人家的孩子都进了私塾,许光达也想去,可家里连顿稀饭都吃不上,哪来的钱供他读书?尽管如此,许光达还是没放弃读书的念头。

他总在放牛时偷偷溜到学堂墙边,听私塾先生讲课。起初先生没当回事,觉得这孩子就是一时好奇,听听也无妨。可没想到许光达一坚持就是好几个月,天天都来。邹先生看他这么爱学习,就问他愿不愿意进教室上课,那里有书有桌子。许光达当然愿意,做梦都想,但他怯生生地说:先生,我没钱。邹先生笑着说:我知道你没钱。许光达又补充道:我家也没钱。邹先生说:你的情况我早听说了,你在这偷偷学了几个月,我也没要你钱,现在请你进教室,自然也不会收你钱。

许光达一听,心里乐开了花,立刻跪下来向老师道谢,发誓绝不辜负老师的期望,一定会用功读书,争取将来做出大事业。就这样,许光达成了邹老师最看重的学生,后来邹老师还把自己的宝贝女儿许配给了他。

【顺利入党,势要为党奉献一生】

1921年,许光达如愿以偿考上了长沙师范学院,积极参与各种爱国活动。那时,他对共产党充满敬仰,决心将来也要成为一名出色的共产党员。到了1925年,他终于梦想成真,正式加入了共产党。由于他学习能力突出,成绩优秀,入党后的第二年就考进了黄埔军校第五期炮兵科。1927年,他在南昌起义的三河坝战斗中负伤,与大部队失散。尽管如此,他并未停下脚步,第二年悄悄打入国民党内部,秘密开展兵运工作,后来因身份暴露,不得不辗转回到湖南老家躲避风头。

许达光离家多年,父母盼他留下,催他赶紧和未婚妻完婚,想用家庭生活留住他。但老两口并不清楚,许达光此时处境危险,工作意义重大。为了让父母安心,他只好先答应婚事。父母以为能享受天伦之乐,没想到婚后不到十天,许达光再次离家,这一走就是二十多年。他并非有意抛弃家人,而是为了保障他们的安全。当时长沙警卫队奉命抓他,为了不连累家人,他只能选择逃离。

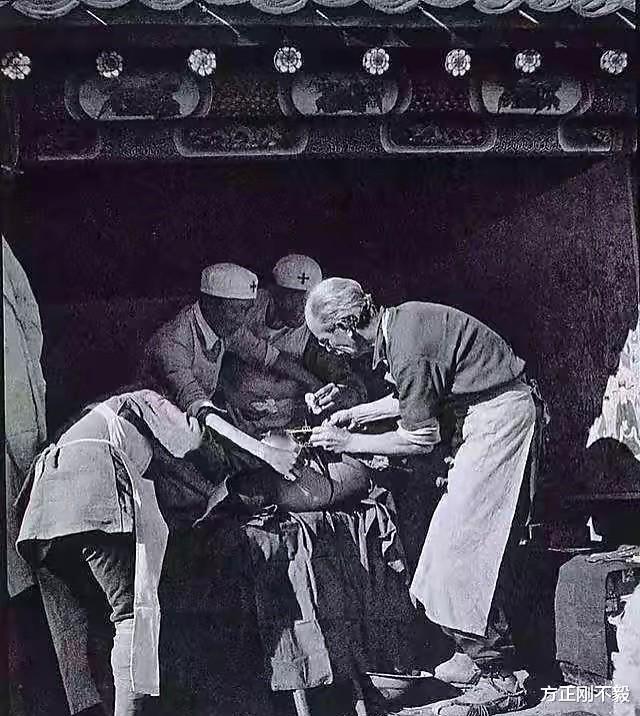

许光达改名为许泛舟后,来到河北清河县。他的岳父兼恩师邹希鲁是当地的县长。在岳父的推荐下,许光达当上了警察局长,暗中进行策反工作。第二年,他与大部队取得联系,重新回到党组织。此后,他参加了多次重要战役,立下战功。1932年,在应城战斗中,许光达胸部中弹,生命垂危。当时国内医疗条件差,药品短缺,他在没有麻药的情况下做了三次取弹手术,但都没成功。最后,他不得不前往苏联治疗,在莫斯科待了五年。

【参加抗日战争】

1937年末,许光达从苏联回到祖国投身抗日斗争。他把在苏联学到的先进理念和知识带回了国内,先后出任抗大的教育长、训练部长和校长,为国家培养了大批优秀的抗日军政人才。在此期间,一些优秀的抗大女学生曾向他表达过爱意,但许光达始终不为所动。他坦言自己已有家室,尽管与妻子失散已有十年,但他坚信抗战胜利后一定能与妻子重逢。他把全部精力都投入到革命事业中,一心想要早日完成党交给他的任务。

幸运的是,1938年邹靖华在寻找丈夫许光达的过程中,进入延安的抗日军政大学学习,而许光达当时正好在那里教书。当他在新生名单上看到来自湖南的邹靖华的名字时,感到非常惊讶,立刻四处打听她的住处。就这样,分别十年的夫妻终于重逢,从此再也没有分开。他们的爱情故事一直被人们传颂至今。

【参加解放战争】

1945年抗日战争结束后,许光达又投身于解放战争,先后参与了绥远战役,保卫了晋绥解放区,并在陕北的多场攻坚战中屡次获胜。到了1949年,他亲自带领部队参与了春季攻势和陕中战役,同年8月又参加了兰州战役,成功解放了兰州。正是这次兰州的解放,才有了那位七旬老伯四处寻找儿子的故事。

【团圆】

许光达得知父亲在找他,但由于工作繁忙,他没能马上回湖南老家,而是先给家里寄了一封信。许子贵收到信后非常开心,特意请村里识字的人反复读给他听,直到他完全记住信里的每一个字。在回信中,许子贵详细讲述了家里的近况,并告诉许光达,他的母亲已经去世,临终前唯一的遗憾就是没能再见他一面,希望许光达能尽快找时间回家一趟。

许光达看完回信,心里很不是滋味,但手头还有更重要的事等着他处理,回家的事只能先放一放。1950年,他终于挤出时间回到家乡,看望年迈的父亲和兄弟姐妹。村里人听说许光达回来了,都赶过来道喜,家里一下子热闹得不得了。不过,有些人是真心来祝贺的,也有些人是想找他帮忙,希望他能给安排个好工作。但许光达一向正直,从不搞这些歪门邪道,所以他把那些想走后门的人都回绝了。他只想利用这短暂的时间,好好陪陪家人,尽一尽做儿子的本分。

许光达在老家待了十多天,又急忙赶回北京继续工作。这一别就是六年,他全身心投入工作,本想接父亲到身边照顾,但父亲不习惯北方生活,执意留在老家。虽然许光达没回去过,但每月都托人寄生活费,让兄弟姐妹代为尽孝。1957年,他收到了最不愿听到的消息:老家来电,父亲去世,要他回去奔丧,并带上几十匹白布做丧服。母亲去世时,他没能送最后一程,心中一直遗憾。这次父亲离世,他本应立刻回去,但如果回去,家人必定要求大操大办,这与党提倡的节俭精神相违背。经过一番思想斗争,他最终决定不回家奔丧,只寄回了父亲的安葬费。

许光达处理家庭事务的方式,充分体现了他对党和人民的忠诚。他从不追求个人名利,这一点从他多次主动辞让职务就能看出来。作为开国元勋和十大将军之一,他的行政级别却低于四级,这并不是因为他能力不足,而是他自己主动要求降级的。因此,毛主席称赞他是共产党人的一面明镜。

许光达把自己的一生都奉献给了党和人民,他的去世让人感到非常惋惜,年仅61岁。正是因为有许光达这样英勇无畏的革命先辈,我们才能过上今天这样安稳的日子。