南宋、元朝、明朝覆灭之际,有些江南的文人官员对新朝的臣服特别顺畅,心里头一点纠结都没有,这事儿挺耐人寻味。

这帮士大夫从小就把儒家书籍啃得透透的,对于华夏和异族的差别心里跟明镜似的,可为啥蒙古人、女真人这些外族人一来,他们反倒能给外族人讲起儒家道理来了呢。

【江南士大夫啥时候成了知识分子的代称了】

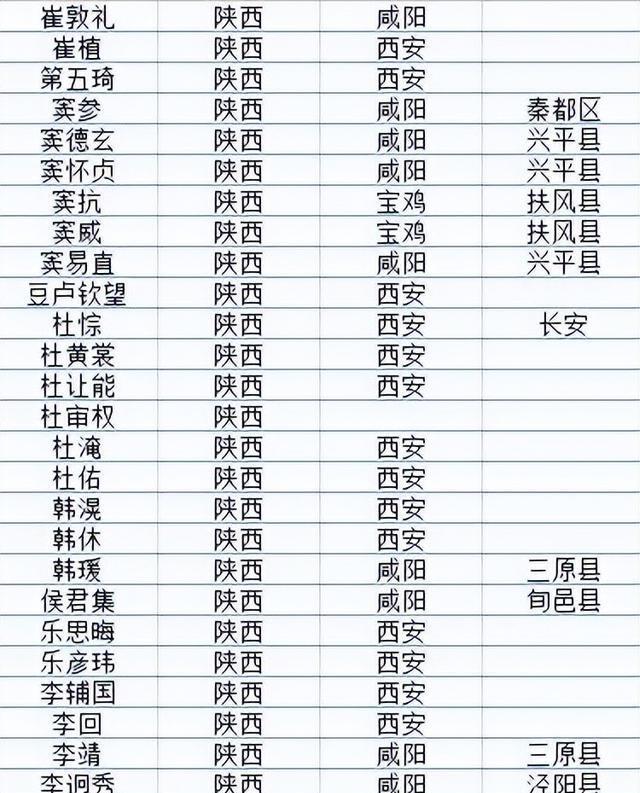

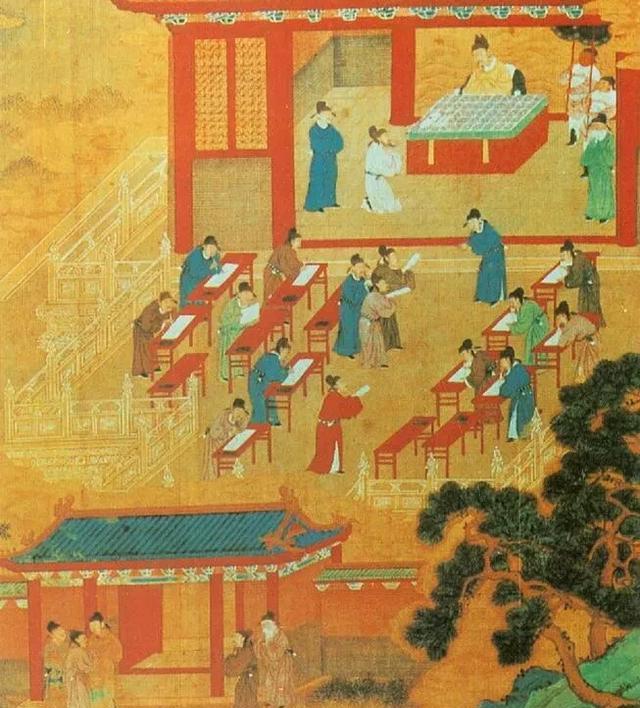

南宋往前数,士大夫大多是北方人,尤其在唐朝,他们多来自北方的大家族。但到了唐末,那些大家族被黄巢他们这些农民军给冲散了。到了宋朝,印刷术开始广泛用起来,江南那边就开始给朝廷出不少大官了。举个例子,以前没啥名气的江西,突然就冒出了一堆才子和宰相。

咱们瞧瞧唐朝那些宰相都是哪儿的人。唐朝那会儿,关中和河北的宰相特别多。可到了宋朝,南方的江西这些地方出的宰相就多了。比如说福建,就有17位宰相在朝廷里掌大权,其中最有名的就是蔡京了。江西这地儿不光出状元,宋朝时还出了16个宰相呢。

打从这以后,江南那片的文人雅士在大家心里头就不再是啥新鲜事儿了。宋朝那会儿,朝廷对土地兼并管得不严,所以那些有学问的人,大多背后都站着地主阶层,他们在宋朝的日子过得那叫一个滋润。

但大宋实在不行,燕云十六州没收复,徽钦两位皇帝被俘后,连中原都拱手让人了。老百姓没办法,只好大批往南逃。从那以后,北方就主要是胡人在控制。这样一来,南方的江南地区,还有那些士绅、知识分子,就算是跟南方绑在一块儿了。

安史之乱过后,南方经济就悄悄超过了北方。特别是南方提供的赋税和粮食,硬是让李唐王朝又多支撑了150年。

尽管长时间里,江南地区一直像头奶牛一样供养着王朝,但经济的一步步壮大,也让当地的头面人物心里痒痒,想跟朝廷要点政治权力。江南不可能老是心甘情愿地当那个“提款机”。打从宋朝往后,那些基于地域、阶层,还有科举考试中结识的同窗关系,组成的宽泛政治联盟,在政治舞台上越来越吃得开。就这么悄无声息地,他们这个阶层的自家利益,慢慢盖过了国家和民族的大局。

【宋元之变时丝滑投降的南方地主阶层】

蒙古攻打宋朝那会儿,南方的读书人们感觉就像是世界末日到了。虽说以前也有过北方势力打过来,吞并南方的事情,但那些大多还是汉人掌权,或者是被汉化了的政权。读书人们心里头没那么大的抵触,哭一哭老皇帝,拜几下地,转头就又跟着新皇帝干了。

但这时候的蒙古人,完全就是北方那股野蛮势力的模样。想当初,蒙古灭金那会儿,金朝的皇族和高官,好几千人被一个个拉出来杀掉,那场面到现在还记得清清楚楚。衣冠礼仪没了,野蛮民族统治了中原,文化传统都断了,这些文人学士一想到这些,心里头就凉了半截。

南宋时候的那些文官大臣们,一开始对蒙古的攻打拼死反抗。到了崖山海战那会儿,宰相抱着小皇帝,还有成千上万的官员和大臣,都跳海自杀了,那场面真是惨得让人心疼。

南宋的主力被打垮后,那些原本以为要做亡国奴的士大夫和地主们,因为跟元朝的高层打得交道多了,态度就慢慢变了。后来,他们投降得那叫一个顺畅,甚至还开始称赞蒙古皇帝,说他是难得一见的好君王。

江南那边的读书人们发现,蒙古人打仗确实挺猛,但管理国家这块儿就显得有些粗枝大叶了。

不过呢,要说到管理一个地盘特别大的国家,尤其是要管到那些数不清的小镇小村,他们真的不太行,也不愿意费那个劲。元朝吧,在中国历史上,算是把外包这套玩得最溜的朝代了。他们直接从中东那边拷贝了个包税制度,放到中原来用,只要那些包税的人能按时按量把税收上来就行,至于中间是怎么操作的,人家根本不问。

下面的人怎样欺压百姓,强抢豪夺,朝廷往往都睁一只眼闭一只眼。元朝的地主们过得那叫一个舒坦,而其他的人,就连蒙古自家的军户,到了元朝末年也大多穷得叮当响。就拿朱元璋一家来说,但凡能有个饱饭吃,谁还会去造反啊。

自古以来,中原地区的皇帝老儿们,都琢磨着怎么把手里的权力直接伸到老百姓家门口。可蒙古人却是个特例,他们实在是太大咧咧了,根本不按常理出牌。

因此,南宋的士大夫们很快就从最初的沮丧转为了兴奋。他们惊奇地发现,这些新来的异族统治者其实“挺通情达理”。他们在朝廷中的活动空间,竟然比汉人皇帝在位时还要宽松许多。而且,元朝在南方地区的统治力量相当不足,非常需要地主士大夫的支持。

其实说到底,在异族掌权那会儿,南方的汉人地主地位不降反升了。

说白了,南人在那时候就像是四等人,政治地位真的不高。但私下里,他们却过得像个小皇上似的。更绝的是,元朝皇帝刚把南宋给攻下来那会儿,居然被误导了,让儒生这个群体成了特例,不用交税,这日子过得,可真是美得很。

在一个农业社会里,要是没啥大发展,要是有的阶层日子过得太滋润,那剩下的大多数人,日子可就不好过了。

元朝末年,社会矛盾积攒到了极点,就连蒙古人里面那些地位低的军户,也被逼得没法,只能起来反抗了。

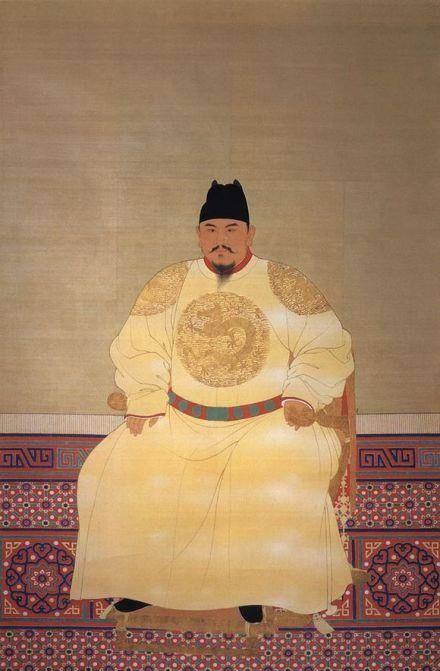

【朱重八来了】

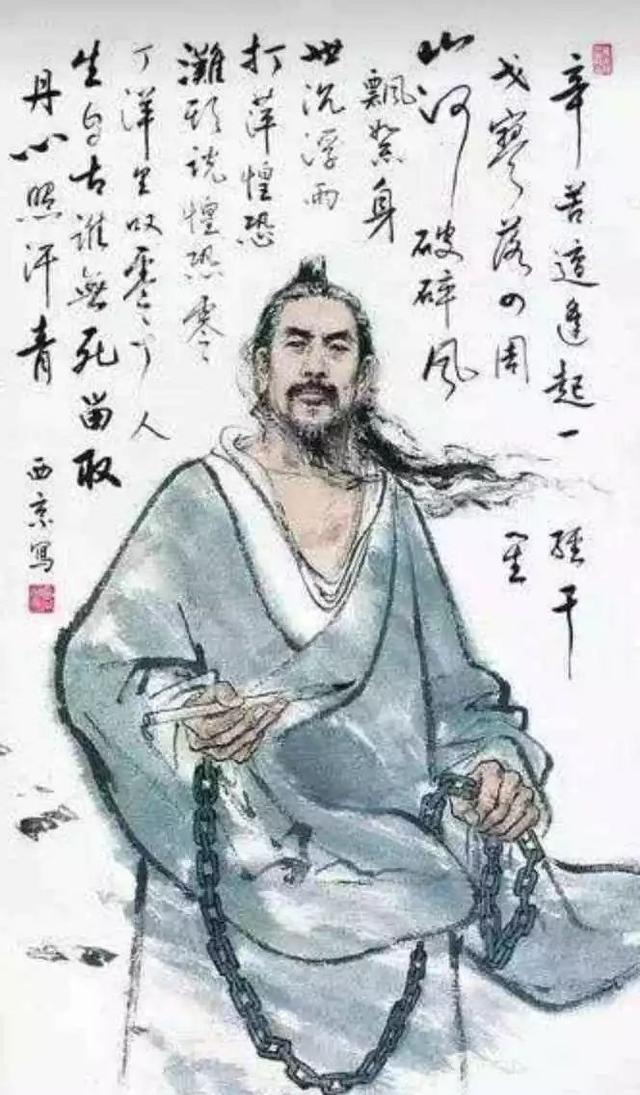

元明更替那会儿,许多汉族大学问家心里其实还挺舍不得元朝。虽说也有极个别的人会抛弃自己的阶层立场,但大多数人是不会这样做的。有不少读书人,为了元朝,可以说是豁出去了,甚至“以身殉国”。

台湾大学的历史学教授萧启庆,生于1937年,离世于2012年11月11日,他一辈子都在钻研元史。在他的研究文章里,萧启庆这样写道:

在元朝末年能查到的汉人进士名单里头,好多人为了国家牺牲,这个比例高达60.4%。还有8.3%的人呢,他们选了条不一样的路,就是回老家种地,一辈子都没给明朝当过官。

不过好多有学问的人还在那儿看着呢,主要是因为这个新朝代是由个汉人当的皇帝。但是,等朱元璋把明朝建起来,还使劲儿加强了对地方的管理后,江南那边的大部分当官的文人就开始觉得当初的选择错了。

新皇上对老一套的官僚班子跟南方那些有头有脸的人家,那是一点都不藏着掖着,直接表明了不信任。他动手就削减了江南那些大地主们在说话上的分量和经济上的特殊好处。

朱元璋当吴王那会儿,特别上心地方田地和人口的统计。他每次打下城池,都会给老百姓发“户由”证明,还都亲自签字画押。

“户由”这事儿,得从明朝的黄册制度讲起,可以说是朱元璋搞的一套“大数据管理国家”的办法。明朝刚开始那会儿,为了把国家管得严严实实的,上头对查清田地和人口的事儿特别重视。

1368年,南直隶和江西的三个地方政府推行了一个叫“均工夫”的新规矩。说白了,就是把原来要按人头交的税,直接跟田地面积挂钩。你家地多,那就多交点税和服点劳役,目的就是要让大家安心种地,别乱跑。

1370年那会儿,朱元璋又颁布了一道很有名的圣旨,而且是用白话文写的:

告诉户部的大人们,如今国家安宁无事,就是户口数目不太清楚。让中书省准备一份全国户口的核对文书和户帖,你们户部贴个告示出去......那些大军现在不打仗了,都派到各州县去,到处核查户口跟文书对不对得上......

这道白话命令主要讲了一件事,那就是要查清人数和土地,实施“户贴”制度,还得让北伐的军队盯着,你们别想糊弄我。

户帖就像是现在的家庭档案、房产证明和银行存款证明合在一块儿。里面记录了家里有啥人、各人的岁数,还有土地和房子的情况。

这就包括了人口、壮劳力以及适龄人群,还有大概的田地数量。后来,老朱一直给这项政策打补丁,每隔十年就重新做一次全面调查。

中央的财务透明后,地方的地主日子就不好混了。再说,从明朝初期开始,科举考试就偏向北方。后来,还实行了分地区录取的政策,这让那些熟读四书五经的江南书生们特别不满。就在朱元璋去世的前一年,他们搞出了南北榜案,硬是一个北方的考生都没录取,结果逼得老朱在临终前又杀了一批人。

朱元璋在位时特别强硬,那些士绅们都不敢吭声。老朱一走,皇家的威风就弱了不少,老百姓就开始各种调侃皇家的段子,一个接一个。再加上明末时,江南那边经济飞速发展,海外贸易也搞得热火朝天,这经济实力在全国那是数一数二。这样一来,江南的读书人在政治上也开始抱团,形成了新的势力。所以说,到了明末,对南方的压制早就没了影儿。

明末时候,江南那些有头有脸的文化人,表面上老跟朝廷过不去,天天吐槽。但实际上,他们压根儿不掏税钱,也不履行啥义务,就像是站在一边看热闹的“特殊阶层”。

【满人来了,文字狱也来了】

明朝刚开始那会儿,士大夫们心想着,异族人统治的日子总算到头了,这新建立起来的汉族朝廷,怎么着也得给他们这些有功之臣更好的地位和待遇吧。可谁能想到,朱元璋上台后,给他们带来的却是满满的失望。

到了明朝末年,北边的情况是一天不如一天。折腾了两百多年后,大明王朝终于走到了尽头。这次,还是北方的那些外族打了进来。

南方的学者们觉得大清就像是第二个大元,明朝灭亡也是命中注定。于是,他们又一次十分顺利地投降了新王朝。

但清朝皇室并非蒙古血脉,要知道,努尔哈赤早年可是深受明朝制度影响。他对明朝的那些问题,心里跟明镜似的。满族人一直到乾隆时期,对江南地区都没啥好感。在他们眼里,“南方人太精明”,乾隆帝有时甚至会用“这家伙染上了江南的坏毛病”来训斥人。

清军刚打进关内那会儿,江南那些文人大佬们真是被吓得不轻。扬州那个地方,清军一闹腾就是十天,刀光剑影后,留下了八十万人的白骨。没多久,他们又开始推行剃头换衣的规定,紧接着就是文字上的打压。这三板斧下来,江南的文人们都被整得没脾气了。有点骨气的,要么就跟清军玩起了躲猫猫,打游击;要么就直接跑到西南或者台湾避难去了。

顺治十八年那会儿,满清政权差不多把南明给收拾妥当了,接着就把矛头对准了江南的读书人们。他们找了个“抗粮”的由头,整了个大事儿,叫“江南奏销案”。这一搞,江南那边有一万三千多位读书人被盯上了,全给列进了黑名单。结果呢,这些人的功名,咔嚓一下,全没了。

在这里犯了错,就要上枷锁受罚,鞭子抽打不断,官员士人的颜面尽失。

满洲集团一开始就对南方人的狡猾心存不满,三大案件导致大量人头落地。到了乾隆时期,文字狱更是达到了顶峰,这时候要是还有人胆敢编排皇家,那绝对会落得全家遭殃的下场。跟明朝皇帝的廷杖比起来,女真人的马刀更让江南的士绅们心服口服。

在康熙、雍正、乾隆这三位皇帝的连续重压下,那些明朝遗老们彻底没了指望。他们以前对付明朝的手段,在满族人面前根本行不通,满人根本不吃那一套,最后只能乖乖挨刀。这样一来,这些人在清朝早期就变得安分守己了。

【肉食者鄙】

说起历史,老是让人觉得那些掌权的人真不懂事。虽然明朝灭亡时,江南的读书人们大声喊着“国家大事,每个人都有份”,但说实话,那些有钱又有地位的江南士绅们,并没有站出来带领大家反抗清朝。清军一到,好多人立马就投降了,还毫不犹豫地剃了头,心里一点负担都没有。

本事越强,担当的事儿也就越多。

当一个团体得到了国家太多的好处,却又不肯履行相应的责任时,他们就会在平时对国家评头论足,一旦遇到危险,立马就脚底抹油,跑得无影无踪。这种情况,不管在古代还是现代,国内还是国外,都普遍存在。